徐文英

“南皮张、北头刘、桃园一窝猴(侯)”,指明清时期沧州地区南皮张氏、集北头刘氏、桃园侯氏三大望族,其中“南皮张”就是我们熟知的张之洞世家,为典型的耕读世家、科举世家、文化世家,他们恪守族规家风,传承祖训,重视读书,科名繁盛,才彦辈出。1988年在沧州南皮北徐庄出土了张端城墓志,全称“皇清诰授通议大夫顺天府丞云南按察使司按察使研溪张先生墓志铭”,盖佚。墓志为青石质地,呈正方形,边长67厘米,厚12厘米。志文楷书40行,满行40字,共计1438字,现藏于南皮县文物保管所(图一)。该墓志收录在《沧州出土墓志》中①。根据张权光绪辛卯科乡试朱卷记载,张之洞是张权的父亲,张端城则是张权的族伯叔②,可知张端城属张之洞家族中重要一员,是乾隆癸卯、甲辰联捷进士。本文主要就志文(见附录)所涉及的相关问题略作考述,以飨读者并就教于方家。

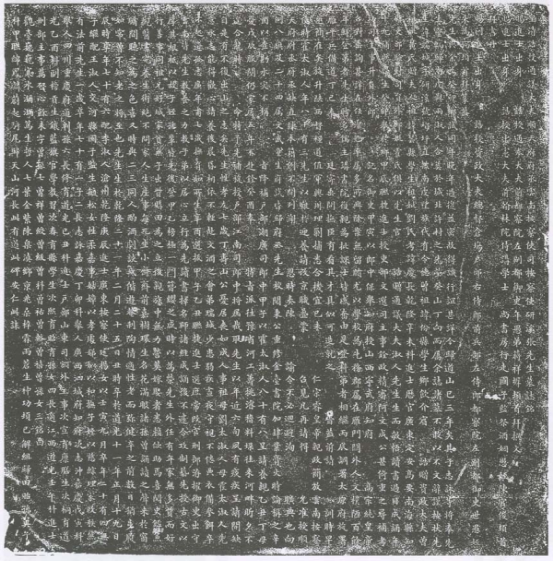

图一 张端城墓志拓片(沧州市文物局编:《沧州出土墓志》)

一、张端城生平仕历

张端城墓志详细记述了其人生平履历。

张端城,字研溪,号梅坪。生于乾隆二十一年(1756),卒于道光十一年(1831),享年76岁。原配李氏,为沧州乾隆己卯庚辰联捷进士广东按察使李廷扬之女,乙未进士江苏松太兵备道李廷敬、贡生河南许州知州李廷让侄女③,年24岁卒,无子,诰赠淑人。继配王氏,交河县国子监生王毓松之女,庠生王景洵、王景淳之胞姊④,性格柔和美善,温恭淑慎,仁孝慈良,综理家政,秩然有法,比张端城早一年去世,享年71岁,诰封淑人。

张端城生性聪颖,读书过目成诵,十九岁补县学生,乾隆癸卯甲辰联捷进士,官历吏部文选司主事、员外郞郞中、记名御史、山西宁武府知府、陕西督粮道、云南按察使司按察使、顺天府府丞、户部湖广司郞中、户部江南司郎中,这与张端城孙张修育道光己丑科会试朱卷⑤和清代官员履历档案中有关张端城为官履历⑥记载基本吻合。除此之外,在张修育道光己丑科会试朱卷中还记载张端城担任过提督顺天学政、稽察左翼觉罗学。但是对于乾隆五十九年张端城担任的职官,张端城墓志和其孙张修育会试朱卷履历中的记载与清代官员履历档案中的记载貌似存在一些出入,前者记载张端城授山西宁武府知府,后者记载张端城二月内用山西平阳府知府,经过进一步查询资料发现其实并不矛盾。《清代缙绅录集成》中记载“宁武府知府”:“张端城,研溪,直隶南皮人,五十九年三月升”,可见张端城在乾隆五十九年二月内用山西平阳府知府,三月授山西宁武府知府⑦。

张端城为官期间,严于律己,勤于政务。尤其在教育方面,成绩斐然,令人称道。宁武府地处雁门关外,僻远荒凉,百余年很少有科举及第者。张端城任知府后,大力兴学,延聘名儒大家,有时甚至亲自批课,士人极为感奋,从此不断有人科举中试,步入仕途。他任顺天府府丞时,按惯例,八旗及二十四属文武童生府试,皆归府丞署理。张端城主持重修金台书院,大力增加投入,校阅秉公,广为称道。金台书院在大兴县东崇文门外,本义学旧址,康熙四十一年(1702),赐额“广育群才”,乾隆十五年(1750)改为金台书院,府丞梅谷成作碑记⑧。清道光二十二年(1842)重修。光绪五年(1879)府尹周家楣再次进行了大规模修缮,建有朱子堂、讲堂、大堂、垂花门、官厅、大门、东西文场、东西厢房、厨房、中厕、马棚等。金台书院是北京历史上二十多座书院中唯一保存下来的书院,是古代书院建筑的典型体现,于1984年被公布为北京市重点文物保护单位。张端城任顺天府府丞时对金台书院大力增加投入进行重修,以及校阅秉公、广为称道的故事在金台书院历史上至今未提及,这可以作为金台书院历史的一个重要补充,为其增添更多的历史人文情怀。

张端城重孝悌讲情义,乐善好施,族中威望甚高。七岁就像成人般为其父亲守丧,悉心侍奉祖母刘太淑人、母亲霍太淑人,揣其意,欢其心,日夜陪伴,不轻易赴文酒之会。张端城在为叔父张发长撰写墓志时写道:“端城不幸幼孤,依叔父以长,饮食教诲,十余年如一日。忆公之归老于乡也,端城以丁内艰家居,侍色笑者数年。”⑨弟弟张瑞城很小时就患有疾病,张端城悉心照看。张瑞城去世时,其子张志廉刚七岁,张端城视若己出,抚养成人并培育成才。后张志廉嘉庆辛酉拔贡,中甲子、乙丑联捷进士,选庶常,改官刑部,洊擢御史,出守云南,都是张端城教养之功。张端城在外任职多年,清廉为官,家中并无太多资财,然好行善事。同祖兄弟张好城,家贫无子,张端城出资购田,为之立后。亲族中无力营葬嫁娶者,张端城多有资助。

墓志记载张端城晚年“喜阅史鉴,兼观医书,究养生术,绝不问家人生产事。每兀坐小斋,斋前嘉树环生,名花满眼,诸孙曾诵读之声来于窗牖间,听之为之色喜”。“教子弟以居心立行为先,读书择名师,诸经成诵后,不遽令攻制艺,先授古文以厚其根柢,以故子侄孙辈皆先后登甲乙榜,极一门簪缨之盛,时以为荣”。此墓志撰写于张端城卒后三年,即道光十四年(1834),从张端城子嗣后来科举朱卷记载看,果然此言不虚,张氏一门才人辈出,应该与张端城对读书的厚爱和奖掖后人读书的教育理念不无关系。

张端城生性聪颖,品德高尚,勤政爱民,重视教育,所以志文作者感慨万千,对其做了高度的评价:“观台巍巍,寒水弥弥,笃生哲人,七叶金紫。陈臬滇乡,京兆桑梓,霖雨苍生,神功顿已。解组归田,贻孙翼子,科甲联绵,凤麟蔚起。骑尾归天,山河长此。”

二、张端城家世传承

墓志中记载张端城出自直隶南皮望族,代有令德。张端城曾祖父张份,为县学生、乡饮介宾、诰赠资政大夫、河南河北兵备道,在生命垂危时还不忘劝勉子孙以恭慎节俭读书精进为务,曰:“吾家科名久未发,然积善余庆天道可征,诸孙中必有取甲第以绳祖武者,惜吾不及见耳。”去世未超过一年,其子孙相继鹊起,以掇巍科,而应显仕者且不胜指屈⑩。曾祖母黄氏,为同邑庠生黄河澄之女,诰赠夫人。祖父张芸,为县学生、诰赠奉政大夫、吏部验封司员外郎、晋赠通议大夫、云南按察使司按察使。祖母刘氏,沧州己亥科进士翰林院编修刘雯旷之孙女,廪膳生刘骅良之女,诰赠宜人,晋赠淑人⑪。父亲张庆长,雍正乙卯科举人,乾隆辛未科进士,历官广东定安、高要、南海县知县,吏部验封司员外郎,诰赠通议大夫,云南按察使司按察使,著有《重订唐宋十大家文初、二集》六卷、《镜亭河间海外存稿》《黎岐记闻》一卷、《忠顺堂存稿》⑫。母亲霍氏,为东光县贡生原任新城县训导霍之征孙女、太学生霍世璋之女,诰赠淑人。

张端城出生在名门望族和书香世家,家庭读书氛围浓厚。他身处其间,耳濡目染,也热爱读书,考中乾隆癸卯甲辰联捷进士。他还积极奖掖后人读书,如其墓志中所述:“教子弟以居心立行为先,读书择名师,诸经成诵后,不遽令攻制艺,先授古文以厚其根柢,以故子侄孙辈皆先后登甲乙榜,极一门簪缨之盛。”长子张志咏,嘉庆丁卯科举人。官历内阁中书,文渊阁检阅,方略馆校对,广西南宁府同知,桂林、平乐、南宁、泗城、镇安、庆远等府知府,湖南衡永郴桂兵备道等职⑬。次子张志冲,嘉庆戊寅科举人,詹事府主簿,四川重庆府通判。孙子张修育、张宣育、张桐育、张春育等,他们的个人资料在张权的光绪辛卯科乡试朱卷履历⑭中有部分记载。张修育,道光壬午科举人,己丑科进士,户部郎中,掌江西道监察御史,户科刑科吏科给事中,光禄寺少卿。张宣育,贡生。张桐育,道光乙酉科副榜,丙戌科考取教习,戊子科挑取誊录,镶蓝旗官学教习。张春育,道光甲午科举人,丙申恩科进士,刑部郎中,总办秋审处,律例馆提调,广东惠潮嘉兵备道。

墓志中反映张端城家人丁兴旺,儿子有张志咏、张志冲,孙子有张修育、张宣育、张桐育、张春育、张熙育、张昭育,曾孙有张曾祥、张曾绶、张曾绂、张曾科、张曾祐、张曾辂、张曾禧等。根据张修育的道光己丑科会试朱卷⑮记载其父志咏,胞叔志冲,胞弟桐育、春育,嫡堂弟宣育、熙育,子曾祥、曾绶,可知张修育、张桐育、张春育是张志咏的儿子,张宣育、张熙育是张志冲的儿子,张曾祥、张曾绶是张修育的儿子。另外《南皮县志》中记载“张曾辂,咸丰辛亥恩科举人,张春育之子”⑯。但是张端城家其他后人张昭育、张曾绂、张曾科、张曾祐、张曾禧等之间的关系,目前限于资料有限,暂不能作明确判断,还有待于进一步研究。张端城家族世系关系大致如下:曾祖父张份→祖父张芸→父亲张庆长→张端城→儿子张志宁、张志冲→孙子张修育、张宣育、张桐育、张春育、张熙育、张昭育→曾孙张曾辂、张曾绶、张曾绂、张曾科、张曾祥、张曾祐、张曾禧。

三、墓志撰文、书丹、篆盖者

张端城墓志撰文者蒋祥墀(1762—1840),字盈阶,一字长白,号丹林,湖北天门人。乾隆五十五年(1790)中进士,授编修。嘉庆十年(1805)任会试同考。后历任国子监司业司经局洗马、右春坊右庶子、詹事府少詹、通政司通政使、都察院右副都御史、光禄寺卿等职。晚年辞官后,主讲于金台书院。工诗文,善书法⑰。

书丹者陈官俊(1781—1849),字伟堂,山东潍县人。嘉庆十三年(1808)中进士,选庶吉士,授编修,迁赞善。二十一年(1816),入直上书房。道光十九年(1839),擢工部尚书。二十四年(1844),官至吏部尚书协办大学士。二十九年(1849),卒,优诏赐恤,赠太子太保,入祀贤良祠,谥文悫⑱。

张端城墓志盖虽然佚失,但志文中记载“赐同进士出身诰授资政大夫总督仓场户部右侍郎前兵部左侍郎都察院御史世愚侄朱为弼顿首拜篆盖”,可知篆盖者为朱为弼。朱为弼(1770—1840)字右甫,号椒堂,又号颐斋,浙江平湖人。通经学,精揅金石之学,尤嗜钟鼎文(1797)。清嘉庆二年,参与修辑《经籍纂诂》,并为阮元所撰《积古斋钟鼎彝器款识》稿审释、作序、编定成书。嘉庆十年中进士,授兵部主事,迁员外郎。后任河南道监察御史、礼科给事中、顺天府府丞、通政司副使、太常寺卿、宗人府府丞、都察院左副都御史。嘉庆十三年,擢兵部右侍郎,权仓场侍郎,寻实授总督仓场侍郎。十四年(1809),出为漕运总督,督理漕务。二十年(1815)卒,入祀乡贤祠。著有《椒声馆诗文集》《续纂积古斋彝器款识》《吉金文释》《鉏经堂集》《古印证》等⑲。

张端城墓志中记载了张端城的生平仕历,包括其品德素养、求学历程、职官履历、兴趣爱好等,尤其是重视教育之举,为张端城人物研究提供了珍贵的素材。墓志中记载了张端城家世传承,为南皮张氏家族研究提供了可靠的资料。撰文者蒋祥墀、书丹者陈官俊,皆是清代名儒、书法家,因此志文具有极高的历史与书法艺术价值。张端城任顺天府府丞时对金台书院大力增加投入进行重修,以及校阅秉公、广为称道的故事在金台书院历史上至今未提及,这可以作为金台书院历史的一个重要补充。

附录

皇清誥授通議大夫順天府府丞雲南按察使司按察使研溪張先生墓誌銘

賜進士出身誥授通奉大夫前都察院左副都御史年愚弟蔣祥墀頓首拜撰文

賜進士出身誥授中憲大夫前翰林院侍講學士尚書房行走國子監祭酒姻愚姪陳官俊頓首拜書丹

賜同進士出身誥授資政大夫總督倉場戶部右侍郎前兵部左侍郎都察院左副都御史世愚姪朱為弼頓首拜篆蓋

先生與余為癸卯鄉試同年,晚年過從益密,故得識行誼甚詳。今歸道山已三年矣,其子志詠等將奉先生靈輀歸南皮,與兩淑人合葬於城北許村之先塋,癸山丁向,而属余誌諸墓,不敢以不文辭。謹按狀:先生諱端城,字研溪,號梅坪,直隸南皮望族,代有令德。曾祖諱份,縣學生,鄉飲介賓,誥贈資政大夫;曾祖妣黃氏,贈夫人。祖諱芸,縣學生;祖妣劉氏。考諱慶長,乾隆辛未科進士,厯官廣東定安、髙要、南海縣知縣,吏部驗封司員外郎;妣霍氏,俱以先生官誥贈通議大夫淑人。先生生而敏悟,讀書過目成誦,年十九補縣學生,癸卯舉於鄉,甲辰聯捷進士,授吏部文選司主事,銓政精審,阿文成公甚倚重之。尋補考功司主事,升員外郎,記名御史。甲寅,以郎中保舉知府,授山西寧武府知府。髙宗純皇帝召對,垂詢甚詳。在任潔己率属,多所興除,案無留牘,尤以學校為先務。郡属在雁門關外,人文樸陋,百餘年鮮登第者。先生聘名儒主講書院,復親為批課,士皆感奮,由是登科第者相繼。丙辰調署太原府,旋署雁平兵備道。丁巳,奉廷寄垂問撫臣,有“看其才具,似可造就”之旨,蓋前請訓時,早邀簡在矣。旋升陝西督糧道,值軍興,辦理剿捕,悉合機宜。己未,仁宗睿皇帝親政,簡放雲南按察使。時霍太淑人年八十有三,先生以艱於迎養,請改京職。疊蒙召見,凡再請,得允,准授順天府府丞。府丞缺,直隸本籍例不開列,謝恩時奏陳,諭令不必迴避,洵曠典也。向例,八旗及二十四属文武童生府試,皆歸府丞,先生校閱秉公。重修金臺書院,加肄業膏火,時論稱之。辛酉,以查勘水灾不稱旨,降補戶部湖廣司郎中。甲子,以霍太淑人八十有八,呈請養親。乙丑,丁母憂。戊辰,服闋,仍家居,五年不赴銓。癸酉,奉特旨派往豫省河工,籌挑濬稽料垜,往來河畔,昕夕不遑,合龍時,命特予先補。旋授戶部江南司郎中,將屆截取,先生以年近六旬,夙有痰疾,呈請開缺,自是有不復出山之志矣。先生性孝友,七歲丁壽山公憂,居喪如成人。事祖母劉太淑人、母霍太淑人,先意承志,能得歡心。請養後,晨昬相依,不輕赴文酒之會。弟瑞城,少患弱疾,晝夜守視不倦,典衣備參餌,卒不起。遺孤志廉,年甫七歲,撫育如所生,辛酉選拔,甲子、乙丑聯捷進士,選庶常,改官刑部,洊擢御史,出守雲南,皆先生教養之力。教子弟以居心立行為先,讀書擇名師,諸經成誦後,不遽令攻制藝,先授古文以厚其根柢,以故子姪孫輩皆先後登甲乙榜,極一門簪纓之盛,時以為榮。先生外任有年,家無多貲,而好行善事。同祖兄好城,家貧無子,出貲購田,為之立後。親族中無力營葬嫁娶者,悉賴佽助焉。喜閱史鑑,兼觀醫書,究養生術,絕不問家人生產事。每兀坐小齋,齋前嘉樹環生,名花滿眼,諸孫曾誦讀之聲來於窗牖間,聽之為之色喜。又時與二三同人酌酒劇談,或偕遊菴刹,陶情適性。老而弥健,卒之前數日,猶步履如常,曾不知老之將至也。先生生於乾隆二十一年二月二十五日丑時,卒於道光十一年正月十九日辰時,享年七十有六。配李淑人,滄州乾隆庚辰進士廣東按察使廷揚女,以壬寅九月卒,年二十有四,無子。繼配王淑人,交河縣國子監生毓松女,性柔嘉,事姑嫜以孝,䖏娣姒以和,撫子姪以慈,綜理家政,秩然有法,前先生一歲卒,年七十有一。子二,長志詠,嘉慶丁卯科舉人,廣西泗城府知府。次志沖,嘉慶戊寅科舉人,四川重慶府通判。孫六,長修育,道光己丑科進士,戶部山東司額外主事。次宣育,廩膳生。次桐育,道光乙酉科副榜貢生,鑲藍旗官學教習。次春育,縣學生。次熙育、昭育。孫女四,長適江西道光壬午科進士刑部主事萬啓心,餘未字。曾孫七,曾祥、曾綬、曾紱、曾科、曾祐、曾輅、曾禧。曾孫女三。銘曰:觀臺巍巍,寒水瀰瀰,篤生哲人,七葉金紫。陳臬滇鄉,京兆桑梓,霖雨蒼生,神功頓已。解組歸田,貽孫翼子,科甲聯綿,鳳麟蔚起。騎尾歸天,山河長此,有道此碑,安仁此誄。

①沧州市文物局编:《沧州出土墓志》,科学出版社,2007年,第235页。

②顾廷龙主编:《清代朱卷集成》(第123册),中国台北成文出版社,1992年,第355页。

③⑤顾廷龙主编:《清代朱卷集成》(第8册),中国台北成文出版社,1992年,第156页。

④顾廷龙主编:《清代朱卷集成》(第8册),中国台北成文出版社,1992年,第157页。

⑥秦国经主编:《中国第一历史档案馆藏清代官员履历档案全编》(第2册),华东师范大学出版社,1997年,第521页。

⑦清华大学图书馆、科技史暨古文献研究所:《清代缙绅录集成》卷四《缙绅全书(嘉庆元年春)》,大象出版社,2008年,第142页。

⑧《嘉庆重修一统志》卷五《顺天府一》,《中国古代地理总志丛刊》,中华书局,1986年,第285页。

⑨沧州市文物局编:《沧州出土墓志》,科学出版社,2007年,第226页。

⑩《南皮县志》(第四册),中国台北成文出版社,1968年,第1601—1602页。

⑪《南皮县志》(第四册),中国台北成文出版社,1968年,第1609—1610页。

⑫《南皮县志》(第三册),中国台北成文出版社,1968年,第1532页。

⑬顾廷龙主编:《清代朱卷集成》(第8册),中国台北成文出版社,1992年,第157页。顾廷龙主编:《清代朱卷集成》(第123册),中国台北成文出版社,1992年,第358页。

⑭顾廷龙主编:《清代朱卷集成》(第123册),中国台北成文出版社,1992年,第360页。

⑮顾廷龙主编:《清代朱卷集成》(第8册),中国台北成文出版社,1992年,第161页。

⑯《南皮县志》(第二册),中国台北成文出版社,1968年,第793页。

⑰北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》(第126册),北京图书馆出版社,1999年,第439—548页。

⑱《清史稿》(第38册),中华书局,1977年,第11438—11439页。

⑲《清史稿》(第38册),中华书局,1977年,第11575—11576页。

(作者单位:河北省文物考古研究院)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441