自1931年“九一八”事变至1945年8月15日本宣布投降,近15年间,日本侵略在中华大地上毫无人性地烧杀抢掠、草菅人命。在他们贪婪掠夺的资源中、不仅有物质资源,也包含了大量的文化资源。至今,在日本的许多博物馆、私人收藏家手中,仍藏匿着大量的那个时代从中国抢掠的文物艺术品。

同样在那15年中,不仅有无数的中华民族的优秀儿女为保护家园奔赴抗日前线,抛头颅、洒热血;也有许多在特殊行业工作的中华英才,用他们的才智和生命,通过特殊的方式留住中华民族的血脉。

人们都知道,造纸术是我国的四大发明之一,而在纸张产生以前我国的文字还曾经历了刻在甲骨上、铸在青铜上和写在竹、木片上的历史。约从战国时期至魏晋时代,我们的祖先就是用毛笔、小木棍蘸墨或漆将文字写在竹木片上。人们称写字的竹片为简,木片为牍,它们统称为简。如果写一篇文字较长的公文或书信,人们就用两股麻绳(也有用皮绳的)将它们编起来,“一编”称为一策(册)。官方所用的简牍一般长50至60厘米,民间的一般20厘米。简策,可以说是我国最早的正式书籍。因为甲骨、青铜都不能算是真正的书写材料。简牍与甲骨文一样没有历代收藏传世的流传下来,人们都是近现代时期通过出土文物才认清它们的面目。

原北京大学红楼

我国古代第一次大规模出土简牍是缘于一个盗墓贼的偶然发现。据《晋书》记载,西晋太康二年(282年),现河南新乡附近的一个名叫不准的盗墓贼,有一次盗掘战国时魏国魏襄王的墓穴。在墓室内发现了数十车简牍。没有什么文化的不准并不懂简牍的珍贵,他为了能在漆黑的墓室内发现宝物,竟随手抓起简牍点燃照明。不久不准案发被捕,交待了此事。官府才将那些珍贵的断简残篇收集起来,并立刻送进都城。当时的皇帝晋武帝看到简牍后马上下令让朝中的束 、荀 二位文官整理、编译、抢救国宝。现在人们看到的《穆天子传》等文章就是靠那些简牍整理出来的。

我国有史以来第一次科学地、通过考古发掘出土简牍,是1930年至1931年在内蒙古额济纳河流域的汉代烽火台遗址中发现的居延汉简。1926年,北平中国学术学会和瑞典的几位考古学家、历史学家组成了一个西北科学考察团,到我国甘肃、宁夏、内蒙古、新疆等地考察民俗、地理,并进行考古发掘。考察中瑞典学者福克、内格曼竞意想不到地在内蒙古额济纳旗的居延地区发现了大量汉简,其后考察团在这里先后共发掘出一万多枚汉简。他们还发现了成策的汉简,这是自西晋以后第一次发现。居延在汉代归张掖郡的昭武县管辖。这里自古就是边塞,唐代时诗人王维在《使至塞上》一诗还曾描绘这里是“大漠孤烟直,长河落日圆。”这次西北考察团发现的汉简的内容有文书、信札、经籍、薄籍等,非常全面地反映了该地区汉代的社会面貌,汉简的文物价值、史料价值弥足珍贵。根据考察团所订的协议,出土文物全归中方所有。这批汉简很快地就运回了北京。1932年正式入藏当时的北平图书馆,由傅振伦、傅明德等人对汉简进行了编号、登记、录写等整理工作,北京大学研究院的侯印卿摄影师还逐一对其进行拍摄,以供学者们研究。可这原本令全社会都翘首企盼的文化盛事,却被侵略者燃起的战火无情阻断。

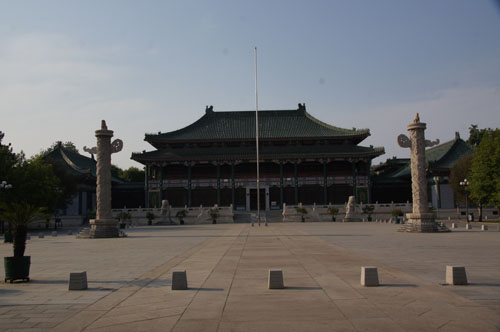

原国立北平图书馆主楼

图书馆现大门

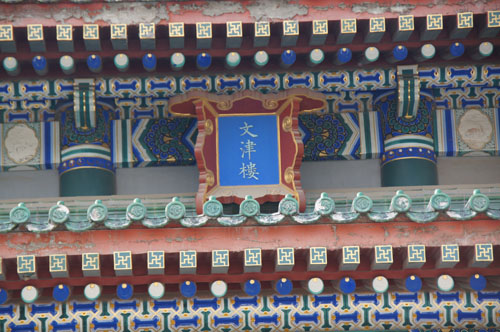

主楼牌扁图片

日本侵略者在1931年策划“九一八事变”全面占领东北后,不断地向南推进蚕食,古都北平岌岌可危。为了祖国珍贵的文化遗产免遭日寇抢掠,留住中华民族的“根”。1931年北平图书馆的工作人员就开始有计划地护送文物南迁,以这种特殊的方式抗击侵略者。1932年,居延汉简先转移到北京大学,后又由沈仲章、徐森玉二人历经艰辛护送到了香港大学冯平山图书馆。然而,这批汉简的迁徙征程并未就此结束。

1941年12月7日,日本偷袭美国海军基地珍珠港,太平洋战争爆发。香港也成为日军的侵占目标,居延汉简又一次将大难临头。当时逃到香港的文物专家与北大代校长蒋梦麟,以及北平图书馆的领导几经商议,最终选择了一条较无奈但安全保险的出路――送出国门。他们决定请民国政府驻美大使、曾任北大教授的胡适出面帮助联系美国政府,希望将这批汉简暂运到战火未殃及的美国本土暂存。就这样,1941年12月,这批汉简又流浪到美国,落脚华盛顿的美国国会图书馆。

美国国会

居延汉简虽如浪子漂泊异乡,可父母从未将他们遗忘。抗战一胜利,中国学者就开始呼吁汉简的回归。最终,1965年居延汉简被从美国运回到台湾,回归祖国的怀抱。直至今日,它们仍完好地保存于台北南港的“中央研究院历史语言研究所。但是,国立北平图书馆中其它一些未运走的图书则遭受了灭顶之灾。据统计,该馆在日伪统治时期,损失图书6264册。

另外值得一提的是,1972――1976年我国的考古工作者又对居延地区进行了一次大规模考古发掘,又在其它的一些烽火台和鄣坞等军事小城中发掘出汉简两万多枚。它们与以前发掘出的汉简相互印证、补充,使人们更全面地了解了居延地区汉代的社会全貌。

可以相信,伴随着中华民族的伟大复兴,海峡两岸的汉简也一定会像《富春山居图》一样,会相聚合璧。

(高小龙)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441