高小龙

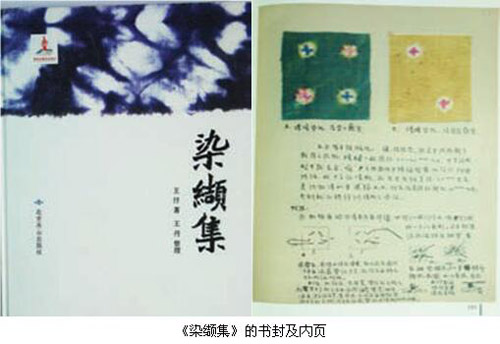

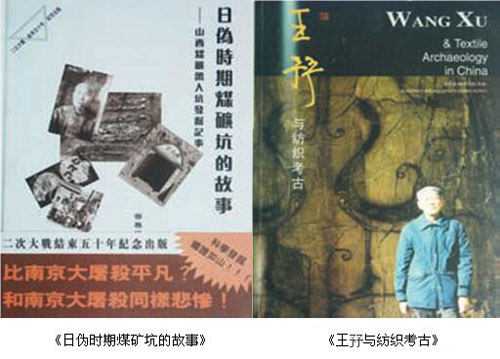

近日,偶然阅读到王丹女士整理的其父亲王㐨先生的遗著《染缬集》,此书为北京燕山出版社2015 年出版。书籍的上编收录王㐨先生生前的多篇论文,下编则以彩版影印的方式刊印了王㐨先生的染缬笔记。笔者在阅读完此书后,又忍不住阅读了中国丝绸博物馆赵丰编著的《王㐨与纺织考古》,商务印书馆(香港) 有限公司以王㐨先生保存的资料出版的《日伪时期煤矿坑的故事——山西煤矿万人坑发掘记事》。王㐨先生的治学方法、文物研究保护方法,以及其高尚品格,深深地震撼和打动了笔者。其后笔者又探访了王㐨先生生前的住所,拜见了王㐨先生的夫人胡曜云女士;并在那里看到了胡曜云女士初步整理的王㐨先生的一百余本考古研究和文物保护工作笔记,看到了王㐨先生为研究保护纺织品文物而配制的数十种染料、化学试剂,看到了难以尽数的染缬标本……。无论是从考古研究成果,还是从考古研究、文物保护研究方法的创新;无论是从对待历史态度,还是从个人品质修为,王㐨先生都是永远值得年轻文博工作者敬仰、效仿的丰碑和楷模。

1930 年7 月,王㐨先生出生于山东掖县,青少年时期在济南、上海等地读书、学习绘画。期间家贫时种过田、务过工。成年后他参加了中国人民解放军,并渡江参加了抗美援朝作战,在朝鲜的几年间数次与死神擦肩而过。可在完成部队任务之余,他竟然还利用极为短暂的业余时间,将所看到的植物绘集成图谱寄给了中国科学院植物所,以至于该所正式写信函邀请他复员后去那里工作。可他却因为与沈从文先生的一次奇遇机缘,复员后选择到中国科学院考古所工作。

在王㐨先生还是一名志愿军战士时,他曾去历史博物馆参观。在大门口偶然遇到了沈从文先生,沈先生出于对这个文静的小战士的喜爱和对志愿军的敬重,就主动地、耐心细致地做了一次全程陪同的请解。王㐨先生被博物馆的瑰宝和沈先生的讲解深深地吸引了,第二天、第三天又挤出时间来参观,沈从文先生仍是热情耐心地全程陪同讲解。二人都没有想到,这一机缘巧合,促成了王㐨先生将其今后的人生奉献给了文物保护事业。

从王㐨先生的著作中也可看到,他在考古学研究、文物科技保护研究,尤其是在古代纺织品保护方面,达到前所未有、至今也难以超越的、世界公认的高度,同时又为后人的超越搭好阶梯。在《八角星纹与史前织机》一文中,他通过对五六千年古代陶器上常出现的八角星纹的分析,再经过与其他出土文物的配合印证,经过抽丝剥茧式推理,论证出此纹饰源于史前织机的经轴“榺”的形象,进而证明七千年前在中华大地已经产生了“ 梯架式织机”。这样一个许多人都熟视无睹的形象,在他敏锐的眼中成为揭开中国古代纺织工艺起源的线索。

在《汉代丝织品的发现与研究》等论文中,他经过对海量汉代丝织品文物标本甄别,系统地区分出纱、缣、罗、绮等种类,以及织法、染法、绣法等,为后人打下了一个坚实的基础。他的《被焚烧过的古代纺织品的保护》一文,更是传授了一套存亡继绝的文物保护方法。

王㐨在开展文物保护研究时,从不是从理论到理论,他更像一个科学家,以科学实践和实践成果来证实历史、保护历史。《战国策•齐策》等古文中有“齐紫败素也,其价十倍” 和其染色腥臭的记载。王㐨先生以此推断齐人的紫色华服是用渤海所产的骨螺染成。为了证实自己的推断,他特意让故乡的亲友给他捎来一些不同品种的骨螺反复实验, 最终染出了“ 帝王紫”。在修复汉代朱砂染色的丝物时,他同样也是经过无数次实验而摸索出一套科学的沿用至今的保护方法。上世纪七十年代,他在为阿尔巴尼亚修复珍贵古书时,又开创了以单根桑蚕丝叠绕网为主体、以聚乙烯醇缩丁醛为胶黏剂的一整套丝网加固技术,这一项国内外都前所未有的保护古籍的新发明,至今仍在国际上领先。当然,如果你有幸看到《染缬集》书中数百页的染缬实验笔记,数百块精美的染缬标本,你就完全相信,王㐨先生开创的这条以实验为主的、独特的文物保护方法,是一条值得后人认真学习和效仿的道路。他通过自己无数次实践,将古代染缬许多失传的技法和古老工艺又救“活”了。他通过对文物残品的分析、工艺的复原,将古代工匠们当年口耳相传的工艺“秘绝”,用笔纸记录下来,并用科学实验的方法证实、改进,使之成为一笔全人类共享的无形文化遗产。据王丹女士介绍,小时候家中既有织布机织布,也经常用铁锅煮各色染料染缬。

在王㐨先生的考古生涯中还有一段极为特殊的、值得记录的经历。十年浩劫期间,他在三年中先后六次被派往山西大同煤峪口矿开展万人坑的发掘。

日本侵略者在二次大战侵华期间,长年霸占挖掘中国的煤炭资源运回国内,支撑他们的野蛮侵略战争。更为令人发指的是,他们从不将那些骗来、掳来的矿工当人,矿工吃的是发霉的“杂和面”,一下井就是十几个小时,得病就得等死。逃跑的人被抓住,冬天浇冰水冻死,夏天浇沥青烫死。所有人死后全扔进废弃的矿井和“万人坑”中,一层尸体一层白灰掩埋。大同的煤矿在日伪时期死亡矿工六万余名。这些“万人坑”在1966 年偶然被一些学生发现,最终上报到国家文物局。国家文物局十分重视,牵头织组中科院考古所、古脊椎所、自然博物馆等单位的专家开展了考古发掘工作。王㐨先生是其中工作时间最长的一人,他常年在阴冷潮湿的矿井中,对一具一具的尸体进行拍照、整理、发掘、保护,证明了那些年轻的矿工是被饿死、打死…… 为了深入了解当时的情形,他还走访了幸存的老矿工,以矿工的诉述与考古资料相印证。三年艰苦而压抑的工作,也让他患上了肾病,并因此病年仅67 岁便离开了人间!

为了让世人牢记那段惨绝人寰的历史,王㐨先生曾与国内一些出版社联系出版他珍贵的考古资料;包括尸体照片、挖掘整理记录、寻访记实等。在王㐨先生的长期不懈的努力下,最终,在1995 年世界反法西斯战争胜利50 周年之际,由商务印书馆香港有限公司出版发行。该书封套上写明“二次大战结束五十年纪念出版。科学发掘、铁证如山!!!比南京大屠杀平凡?和南京大屠杀同样悲惨!”“为了将来,历史不应忘记:日军以人命换煤炭的行为、大东亚共荣外衣下的事实、恶心的图片内,都是我们的死难同胞。检视历史的伤口,才知和平值得珍惜。”该书的出版前言也写道:“日本投降后五十年的今日,这份资料终于能够面世,这些死难同胞的哀嚎终于为人所知,对惨死者和他们所代表的千千万万无名死者而言,代表公义终应有伸张的一日。反省历史不是为了仇恨,但是不能忘记历史,愿历史的教训能帮助人们避免再蹈覆辙。”此书出版后,王㐨先生把一万多元的稿费全部捐献给了山西省大同市万人坑展览馆。他这种对历史负责的态度和高贵的人格,体现了一个真正的考古学家的素养。

其实,如果仔细考量王㐨先生的工作历史和论著可以发现,无论是跟随沈丛文先生编写《中国古代服饰研究》,还是为全国各地多项考古工程修复纺织文物,他都是不图名利、甘于奉献,只求文化得到传承、文物得到保护。这也可以算是王㐨先生在书外留给我们的另一笔财富吧。

(《染缬集》北京燕山出版社2014 年12 月出版定价:188 元。《王㐨与纺织考古》艺纱堂服饰工作队(香港) 2001 年2 月出版定价:60 元。《日伪时期煤矿坑的故事——山西煤矿万人坑发掘记事》商务印书馆(香港) 有限公司1995 年7 月出版定价:180 元。)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441