高小龙

“出锅了!”随着馒头铺年青一小伙计的一声清脆的高叫和突然升腾起来弥漫整个路口的蒸气,我躲闪着跑进了位于宣武门西南侧的达智桥胡同。它像北京南城的许多老胡同一样,街巷狭窄幽长,两侧的平房低矮、残破,房顶上或是瓦垄间荒草凄凄,或是直接一张帐布苫住,绝大多数临街房都已开辟为铺面。但是,这些其貌不扬的老房子,如同胡同里拐角处为我热心指路的下棋老人,都曾见识过沧桑巨变,甚至自己本身也曾在重大历史事件中充当过主人,有过惊天地、泣鬼神的壮举。

达智桥胡同

如果不是在墙上镶嵌和悬挂了“杨椒山祠”三块文物保护标志牌和说明牌(上面有英文说明哟),人们很难会注意这座灰砖、筒瓦已成为菜店的老房子有什么特别之处。我小心地探问店主,“有人来参观吗?”“外国人多,中国人谁看它呀,后边还有一个亭子呢。”我猜想,他说的一定是谏草亭。

杨继盛故居

杨继盛故居内的谏草亭

杨椒山本名杨继盛,椒山是他的号。他之所以能为后人敬仰钦佩,还得“感谢”与他同时代的、在中国历史上更为赫赫有名的大奸臣严嵩。

杨继盛生于明朝正德11年(1516年),年少时就常受继母虐待,白天要放牛做家务,晚间时才能秉烛夜读。虽然他的学习生涯时断时续,可仍坚持不懈,终于在31岁时考中进士。此后,他先后在户部、兵部任职。由于任职期间敢于以国家利益为重刚直不阿、犯颜极谏,得罪了当时把持朝政的大奸臣严嵩,被贬到今天的甘肃省定西市临洮县任职。那里常年干旱少雨、生态环境恶劣,被认为是“苦瘠甲天下”。可杨继盛来到此地仅一年多的时间里,就兴修水利、开采矿藏、发展畜牧,兴办学校,使当地经济、文化、民风都出现了新气象。在他离任时,当地百姓“哭泣而送于百里”。

回到京城的杨继盛,并未吸取教训、痛改前非,他仍坚持公正廉明, 嘉靖三十二年(1553年),再次上报《请诛贼臣疏》奏折弹劾贪赃枉法、卖官鬻爵严嵩父子。可此时的嘉靖皇帝已痴迷于道教的炼丹之术不理朝政。严嵩假传圣旨将杨继盛严刑拷打后押入死囚牢,又在狱折磨了三年后处决弃尸于市。杨继盛坐牢期间依然刚烈坚毅,曾自行割下腐肉三斤,断筋两条。为表坚贞不屈之心志,他在牢房墙壁上题写了“铁肩担道义,辣手著文章”的千古绝对。临行刑前,他先写遗书叮嘱其子“吾宁让人,勿使人让;吾宁容人,吾使人容;吾宁吃人亏,勿使人吃亏;宁受人气,勿使人受吾之气。人有恩于吾,则终身不忘;人有仇于吾,则即时丢过。”其后又写下了一首千古绝唱:“浩气还太虚,丹心照千古。生前未了事,留于后人补。”杨的妻子先是请求代夫赴死,未被应充后也自缢身亡。此后,杨家家破人亡,宅院也被低价便卖当作寺庵。

从杨继盛写给儿子的信来看,他是一个性情平和敦厚、内敛谦让的文人,可为何对严嵩父子却敢冒死揭露发、在牢狱宁死不屈呢?可能恰恰是真实的杨继盛,既有儿女情长,也有大是大非面前的绝决和义无反顾。也恰恰是他这样特性,才更让后人敬仰。

历史永远是公正的。严嵩在晚年最终被一时醒悟的皇帝下旨撤职抄家发配原籍,其在家乡乞讨时竟无乡亲答理,死无棺椁。而杨继盛则在去世21后,被明隆庆皇帝追赐谥号“忠愍”,在其家乡建“旌忠祠”祭祀。

达智桥胡同内的杨继盛故居在杨离世后一直未被人们遗忘,常有文人骚客来瞻仰凭吊。清代乾隆年间,胡季堂联合曹学敏、阮葵生等官员又一起集资修缮房屋、悬挂绘像,将故居开辟为“杨椒山祠”供后人祭祀。曹学敏还在大门题写了匾额“杨椒山先生故居”。也许是受杨继盛凛然正气的感染和鼓舞,也正是这位胡季堂大人,第一个向嘉庆皇帝上报奏折揭露大贪官和坤。

自乾隆朝以后,来祠堂祭拜杨继盛公的人越来越多。嘉庆年间又有人出资塑造了杨椒山先生像;道光年间,又有一位名叫心泉的僧人在故居内的西南角修建了“谏草亭”和长廊,有书家将杨继盛上书奏折摹刻上石镶于墙内。以后又不断有人题诗刻石,修整庭院。

可笔者在探访时,找遍全院也没发现一块石刻,院内盖满了简易房和窝棚,通道全都只能通过一人,院内假山也被杂物、废品遮盖,原来著名的“景贤堂”、“谏草堂”等建筑,全分割为多间民房。后经请教西城区文化委员会孙金声先生得知,祠堂内的塑像、祭器早在十年洗劫时就被砸毁。石刻一部分收存到了北京石刻博物馆内,一部分还在原墙上保存,可只有挪开居民家中的大立柜才能一睹真容,平常人怎么可能见到!

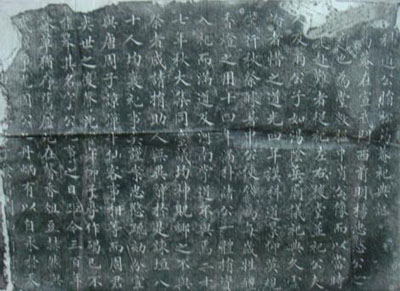

清代道光年间官员祭祀杨继盛石刻拓片(北京石刻博物馆存)

杨继盛故居院内及谏草亭

走出故居侧门,又见街中两个外国人在拍照。感谢杨椒山公,他向世界证明,即使在历史最黑暗时期,中华大地上仍有以生命抗击腐败的义士。

走到胡同口再次回望故居,真的又有些心酸。在那样一个封建专制的时代,个人的即使是付出生命,也难以改变官场腐败,其悲剧命运是必然的。这也正是为什么中国古代偶然出现一个成功的清官包拯,便家喻户晓传唱千年。

只有我们的社会制度进步了,真正实现社会主义民主与法制,腐败才有可能消亡。在崇敬杨椒山先生伟大精神的同时,也真的希望我们的祖国今后不再需要这样的义士。

另,清末时,清政府与日本签订丧权辱国的《马关条约》,一千三百多名进京赶考的举子在杨椒山祠堂内联名向朝廷请愿书,这就是著名的公车上书。梁启超也多次在此演讲爱国维新变法之理。此故居建筑貌不惊人,可经历真可谓非凡。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441