今天,我们来讲讲古代北京城的防汛排水设施。

房山琉璃河的遗址除了大量墓葬出土重器以外,琉璃河古城的设计也是很科学的,其中就发现一条排水沟。

此沟的底部是用鹅卵石铺砌的,当然现在已经残了,但是经过考古工作者的工作,还可以看到城址当时的规模和设施的构造。

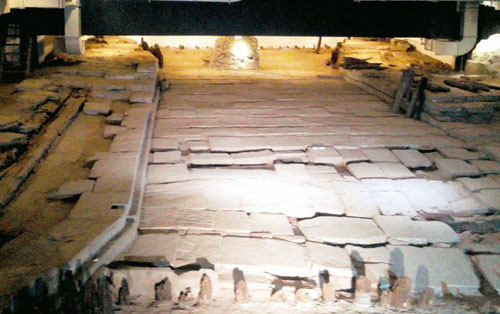

琉璃河燕都遗址中的排水沟

从战国、南北朝到隋唐、辽金,城一般都建在原宣武区一带,几个城都是叠压的。比如说现在右安门外的玉林小区,发现金中都的南城墙水关,就是排水的。金中都水关的结构比较复杂,现在经过考古发掘以后,发现它就是《营造法式》上说的水门,用来泄出金中都城里面的水。金代水关遗址的考古发掘被评为1990 年的全国十大考古发现。

我们在文物调查时发现元大都一些城垣底部有排水的水门,实际上最后是在至正年间才给城门上头砖。但是其他地方还是夯土的,它的里面有纴木和永定柱,相当于现在说的龙骨,这样能加强墙体。我记得1965 年左右,我在文物工作队考古组的时候,喻震先生发现过元大都土城顶部有大板瓦,可以排去城顶部的水,这个当然不一定是防洪,但起码是防止水在大雨时候侵蚀城墙。20 世纪60 年代北京大规模拆除城墙时,还没有发现和义门的时候发现过一座水门,看来是元大都城墙上的水门,从水门引进水,流到了现在新开胡同南面的冠英园小区一带,通过北沟沿(今赵登禹路)引入皇宫,明清时都用这条线路。元代修运河往东到了玉河,虽不是直接防洪,但是起到了排水的作用。当然和义门的设计更科学了,比如说它里面包的元代城门,在墩台顶部的楼子里发现有防火攻的箅子--雨水箅子。一旦有敌人从城外来入侵,守城兵在上面可以用水冲下来,保护木质城门,起到防火作用,即便着了火也可以灭。

右安门外的金中都水关遗址

元大都和义门的北面城门叫肃清门,留了一段瓮城,肃清门的北边有一个水门,实际上是石涵洞。由于大都城是夯土筑成的,底下肯定也要泄洪,城外面有护城河。在遗址的西边花园村和东边转角楼的和平里一带就有涵洞,说明虽然元大都是土城墙,但是也有排水设施,一旦有洪水,就可以泄洪。

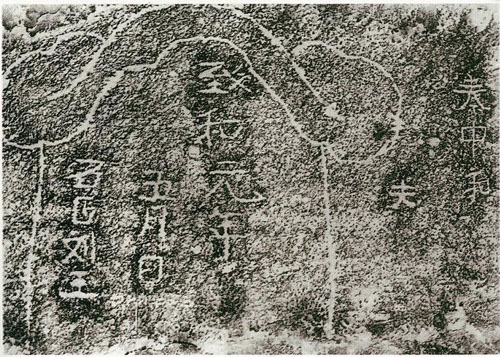

不仅在城垣上可以排水泄洪,元大都街道也有排水沟的设施。当时元大都城门里有大街,比如从阜成门进来以后,和西四这条大街相汇的地方,考古发掘发现此处的沟上就盖有石板,便于车辆和行人经过。其他地方就不盖。在西四十字路口的西北角、新华书店底下在"文革"期间挖防空洞时发现过一条元大都的排水沟。虽然不能说这是直接为了排洪,但在城里可以说是排水的设施。有意思的是,当时有一个工匠,叫刘三。他在这条排水明渠的石壁上题刻"致和元年五月日石匠刘三",为元大都的排水系统留下了实物例证。

元大都排水渠石壁上的工匠题刻

到了明清时期,排水系统又比前代有所改进。今年7 月大雨,故宫外金水河和内金水河都起到了不同程度的排洪作用,而且从筒子河到景山都有明和暗的排水设施。故宫太和殿的三层丹陛、月台的龙头排水都非常之畅,可谓"九龙吐水"。故宫已经建了六百多年了,排水设施仍在发挥作用。

下面来说长城。我调查的有几处长城的水门,是起到排洪作用的。比如慕田峪,还有八达岭隔一段有一个券洞排水,尤其是八达岭,当地老百姓叫做"水关长城",这个名称不准确,应是"长城水关"。因为这个地方落差比较大,就利用山势建了一个券洞,一旦发生山洪,利用券洞就可泄掉水。另外,如怀柔的黄花城从山上下来的两段城墙,固若金汤。从山上下来,比较矮,所以敌台比较多。20 世纪60 年代,我还在考古组的时候,记得当时水利部门请示要建立水库,要淹掉敌楼,就变成了黄花城水库,变成了"水上长城"。这种称呼是不对的。

总之, 北京城市排水设施可以追溯到商周, 汉代的较少, 金元明清时期则发展到高峰。所以,今天遗留的古代建筑与城市规划中的排水设施, 完全证明了古代北京地区的居民在战胜自然灾害的过程中是做了很多贡献的。

编后语:今年7 月下旬,北京出现了比较异常的雷雨天气,降雨量甚至超过了2012 年的同期水平。历朝历代,古都城市建设就不乏对排水系统的考虑。所以,我们有必要反观北京古代城市排水设施中可借鉴的因素,从中汲取经验、启发和教训。

(本文根据吴梦麟老师口述整理)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441