时隔四年,2016 年7 月19—21 日, 暴雨再次洗刷北京,此次降雨总量超过了2012 年“7•21”特大暴雨,全市平均降雨210.7 毫米,城区274 毫米,共形成降雨总量达33 亿立方米,由此导致整个城市地下排水系统遭遇严峻考验。然而北京大多数古建筑,如故宫、北海、天坛、白塔寺、正阳门、钟鼓楼等都安然无恙,这是因为它们在营建时为了保证排水,都留有不同式样的泄水口,其出色的防洪排水设计值得我们关注和研究。

一、沟渠排水

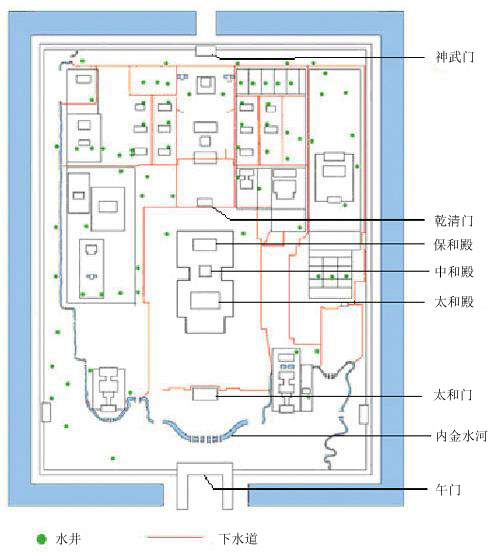

紫禁城占地72 公顷,宫殿建筑连檐接栋,地面大都为砖石铺设,五百余年来几乎不见暴雨积水的记载,其强大的排水能力,来自于干线、支线、明沟、暗沟、涵洞、流水沟眼等各种或明或暗的导水沟渠的有效配合。

宫内大小庭院都是中间高四周低,北高南低。北面的神武门比南面的午门地平标高就高出了近二米,而在建每一个院子时又是中心比四周高。下雨时,雨水流入四周房基下的明沟石水槽,地面和明沟的水通过入水口流入地下。各个古建筑庭院内的明沟和暗沟的水流入纵横交织的沟道的支线和干线,最后全部流入内金水河,再至东华门南隅的水闸流出,与外金水河汇合。

紫禁城排水系统示意图

二、地下排水

北海团城始建于金大定六年(1166 年),是一座砖筑的圆形小城,城高4.6 米,周长276 米,其独特的地下集雨排水系统建于明永乐年间,因而从城墙外看不到泄水口,地面也没有排水明沟。团城地面除了供人行走的甬路以外,大部分为上大下小的倒梯形青砖铺筑,底部有沟槽导水,进入涵洞以蓄水。另外,涵洞壁及底部均由青砖铺筑,利于与地下水相匀渗透;其转折处设雨水口,便于清淤和地下通风;深埋的涵洞,有助于提高表层土壤地温,利于古树生长。雨季时洞内积留的雨水渗入土地,旱季时地下水渗入涵洞,涵洞内水易于流动,因而更利于团城内水源的交流补充。

三、屋顶排水

古建筑常见屋顶式样有:硬山顶、悬山顶、歇山顶、庑殿顶、重檐庑殿顶、攒尖顶(圆形、四角、六角)等,其共同的特点为屋脊高、坡度陡,目的是为了有利于迅速排流雨水。这种屋顶风格一致沿用至今,有力保证了老城区的汛期排水需要。

(刘 珊)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441