徐 辉

宣德炉,顾名思义,是出现于明宣德年间、由宣德皇帝亲自主持铸造的铜炉。历经六百年,逐渐成为了文房首器,明末刘侗在《帝京景物略·城隍庙市》中说道“器首,宣庙之铜;宣铜,炉其首”。宣铜自诞生之日起就参考《宣和博古图》《考古图》等图样,以及柴、汝、官、哥、定窑“款式典雅者”铸造各式铜器,而铜炉是其中的佼佼者,也就是说宣德炉的铸造分为两种风格,一种是仿商周礼器,一种是仿宋瓷的素器。随着历史的演变,宣德炉的概念逐渐分为两种,一种是狭义的宣德炉,指宣德年间皇家铸造的宣德炉(下文统称“真宣”),另一种是广义的宣德炉,指的是与宣德年间铸造形制相近的铜炉(下文统称“仿宣”)。

一、宣德朝有无宣德炉

狭义宣德炉即真宣,迄今为止还未发现实物,同时最早记录宣德炉铸造过程的文献,无论是《宣德彝器谱》《宣德鼎彝谱》抑或是《宣德彝器图谱》的时代都远远晚于宣德年间,因此不免出现历史上是否存在真宣的讨论。

真宣在历史上是真实存在的。首先的例证是藏于西藏色拉寺的明宣德九年(1434)“大慈法王写真像缂丝唐卡”,据《佛寺游》记载,该唐卡是宣德皇帝册封释迦也失为大慈法王时特为订制的写真唐卡,该唐卡显示在大慈法王右侧明显位置摆放着宣德炉(图一),这证明了宣德时期宣德炉在佛教仪轨中的应用①。

图一 色拉寺藏宣德九年大慈法王写真唐卡

其次,青海省博物馆藏有“大明永乐年施款铜镏金马蹄三足朝冠耳炉”和“大明宣德年施款双耳活环铜镏金瓶”,两件藏品均出自瞿昙寺(图二、图三)。三足朝冠耳炉光素无纹,具有典型明初官造铜炉端庄厚重的特征,具有典型的皇家气韵,炉颈处从左至右阴刻“大明永乐年施”款识,与明永乐时期铸造的佛造像款识在书写顺序和刻法方面都完全相同,只是在阴刻汉文款识下面阴刻两排藏文。双耳活环铜镏金瓶,盘口、束颈、垂腹、圈足,云形双耳内套活环,镏金厚重,造型规整,器型硕大,充满了商周青铜器的风格,同样具有典型的皇家气韵,特别是瓶直口处的“大明宣德年施”款识(图四),从左至右一体铸造,虽不是减地阳文,但至少说明宣德时期官做铜器已经开始出现阳文款识。据《青海方志资料类编》记载:“宣德二年(1427)二月,钦建隆国殿,赐予宝器极多………瓶、炉、香案,皆宣德佳制也。”②此瓶即是其中一件,据此证明在明代早期宫廷铸造铜炉是有传统与依据的。2010年末,故宫博物院对该瓶进行无损检测,得到的数据显示,该瓶虽然口、颈、腹、底各部位金属含量略有不同,但总体仍是铜锌合金,锌的含量总体在14%左右,不含锡,是标准的黄铜配比(表一)③。

图二 大明永乐年施款铜镏金马蹄三足朝冠耳炉

图三 大明宣德年施款双耳活环铜镏金瓶

据史料记载,7—8世纪时印度已开始使用黄铜铸造佛像,11—12世纪时西藏西部开始使用黄铜铸造佛像,永乐、宣德时期宫廷铜造像也是黄铜铸造(表二),由此说明,虽然《明会典》中记载黄铜在我国的大规模使用始于嘉靖朝铸钱,但最晚在永宣时期皇家铸造的铜器上就已经较大范围使用黄铜,其中包含赏赐给佛教等宗教的造像和法器。据此推断,宣德三年(1428)暹罗国进贡的风磨铜应不是第一次,也不会是最后一次,宣德朝皇家铸炉使用黄铜不是偶然,也不是个例。

表一 青海省博物馆藏双耳活环铜镏金瓶分析结果表(wt.%) | ||||||||

元素 | 铜 | 锌 | 铅 | 铁 | 锡 | 银 | 金 | 汞 |

瓶口平面 | 69.336 | 11.808 | 0.341 | 0.138 | 0 | 0.199 | 14.609 | 3.294 |

瓶口侧面 | 73.226 | 12.712 | 0.370 | 0.111 | 0 | 0.138 | 11.160 | 2.044 |

耳部 | 82.316 | 13.759 | 0.786 | 0 | 0 | 0.111 | 2.319 | 0.435 |

腹部 | 83.228 | 14.653 | 1.175 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 |

足部插口 | 80.733 | 13.96 | 1.081 | 0.214 | 0 | 0.091 | 0 | 3.562 |

注:0表示低于仪器检出限,检测未能完全排除镏金残余物的影响。 | ||||||||

表二 永乐时期宫廷造像分析结果表 | |||||

锑(Sb) | 锡(Sn) | 锌(Zn) | 铜(Cu) | 铁(Fe) | 铅(Pb) |

0.08 | 0 | 14.7 | 83.6 | 0.2 | 1.5 |

二、真宣与仿宣何时混淆

真宣既然是真实存在的,那究竟是何时对真宣的断代出现模糊呢?

自宣德炉诞生以来,仿宣一直未曾中断,各个时期仿宣的精品亦层出不穷。仿造宣德铜器的活动大概始于明末,清雍正、乾隆时期达到顶峰,清宫造办处活计档中经常可以看到制作“宣铜”的记录。据文献考证,明末虽有南北仿宣,但真宣还是能够得到明确确认的;清初,随着社会动荡的结束,仿宣水平日益提高,人们在真宣与仿宣的辨识上逐渐出现了模糊现象。既然明末清初能够明确辨识真宣,那么崇祯时期仿宣的重要性就不言而喻。虽然崇祯时期仿宣不可避免加入了朝代更迭的时代因素及很多的文人色彩,但其必然与真宣是一脉相承,因此崇祯仿宣在宣德炉的历史上起到了承前启后的重要作用。

1.《帝京景物略》详细记载了明代北京城的风景名胜、风俗民情,书中对宣德炉的仿制有明确描述:“后有伪造者,有旧炉伪款者,有真炉真款而钉嵌者。伪造者,有北铸(嘉靖初之学道,近之施家。施不如学道远甚,间用宣铜别器改铸。然宣别器,铜原次于炉,且小冶单铸,气寒俭无精华),有苏铸,有南铸(苏蔡家,南甘家。甘不如蔡远甚,蔡惟鱼耳一种可方学道)。旧炉伪款者,有永乐之烧斑彝(耳多宽索,腹多分档),景泰、成化间之狮头彝等(厚赤金作云鸟片帖铸之,原款用药烧景泰年制等字),二者价逊宣炉。真炉真款而钉嵌者,宣呈样炉,宣他器款也(当年监造者,每种成,不敢铸款,呈上准用,方依款铸,其制质特精。流传至后,谓有款易售,取宣别器款色配者,錾空嵌入,其缝合在款隅边际,但从覆手审视,觉有微痕)。”④从这段记载中可以看到在明晚期仿宣分为北铸和南铸,明确了明末如何仿宣,特别是真炉真款而钉嵌者和旧炉伪款者,二者价逊宣炉,说明在明晚期是能够分辨出真宣与仿宣的,这里的真宣,也就是我们所说的狭义宣德炉。

2.张岱所著《陶庵梦忆》中说:“香炉贵适用,尤贵耐火。三代青绿,见火即败坏,哥、汝窑亦如之。便用便火,莫如宣炉。然近日之宣铜一炉价百四五十金,焉能办之?”⑤明万历二十五年(1597),张岱出生于浙江绍兴一个累世显宦之家。他的高祖张天复官至云南按察副使、甘肃行太仆卿;曾祖张元忭,隆庆五年(1571)状元及第,官至翰林院侍读、詹事府左谕德;祖父张汝霖,官至广西参议;父张耀芳,副榜出身,为鲁藩右长史。在张岱生活的年代,人们对宣德炉推崇备至,但其价格昂贵。张岱是书香门第、官宦世家,即便如此,宣德炉价格之昂贵也令其难以接受。若宣德炉在当时只是仿品,是不能够卖出如此昂贵的价格,因此文中所说的“宣铜一炉”是铸造于宣德朝的官做真宣,是真正狭义的宣德炉,可以证明明末清初时真正的宣德炉是可以被辨认出来的。

表三 刘侗等人的生卒时间 | ||

姓名 | 出生时间 | 去世时间 |

刘侗 | 明万历二十一年(1593) | 明崇祯九年(1636) |

张岱 | 明万历二十五年(1597) | 清康熙二十三年(1684) |

冒襄 | 明万历三十九年(1611) | 清康熙三十二年(1693) |

张潮 | 清顺治八年(1651) | 清康熙四十八年(1709) |

表四 《帝京景物略》等书的成书时间 | |

书名 | 成书(刊行)时间 |

《帝京景物略》 | 明崇祯八年(1635) |

《陶庵梦忆·甘文台炉》 | 明崇祯十七年(1644)成书 |

清乾隆四十年(1775)刊行 | |

《冒襄笔记》 | 明崇祯十四年(1641)创作 |

《宣炉歌注小引》 | 清康熙年间 |

3.冒襄作品中的相关记载。冒襄,明末清初文学家,有《宣德铜炉歌为方坦庵年伯赋》等关于宣德炉的作品,他的诗文集里多处谈到制香、品香,其在《影梅庵忆语》卷三中写道:“陈设参差,台几错列,大小数宣炉,宿火常热,色如液金粟玉”,从中可以看出冒襄对宣炉非常喜爱,能够烧炉,同时具有很强的鉴赏能力。冒襄在《宣炉歌注》中写道:“宣炉最妙在色,假色外炫,真色内融,从黯淡中发奇光,正如好女子肌肤柔腻可掐,热火久灿烂善变,久不着火即纳之淤泥中,拭去如故。假者虽火养数十年,脱则枯槁矣。”⑥这其中能够看出真假,分辨清晰,说明在冒襄生活的时代,即明末能够分辨真宣与仿宣。

4.张潮作品中的记述。张潮,字山来,号心斋居士,清代文学家、小说家、批评家、刻书家,官至翰林院孔目。其著作《宣炉歌注小引》中写道:“物之佳者,或以人名,或以地名,或以代名。名虽不同,其味物之佳则一也。如时之壶、哥之窑、张之炉、顾之绣,皆以人名者也。如并州之剪、蒙山之茶、歙州之砚、湖州之笔,皆以地名者也。至于商彝、秦玺、汉碑,则以代名者矣。夫一物之微,而致烦一代之名名之,及其久也,代已亡,而物尤不朽,岂物以代重耶?有明三百年间,物之佳者不可胜数,而宣炉一种,则诚前无所师,后莫能继,岂非宇宙间一绝妙骨董乎?所恨赝鼎纷陈,不可胜诘,非巨眼莫能辨之。”⑦张潮生于清顺治八年(1651),卒于清康熙四十八年(1709),从其相关著作中可以看出在他生活的年代对真宣和仿宣的辨认上已经有些模糊,“非巨眼莫能辨之”说明除了当时的古董收藏大家,普通玩家已经不能分辨出真宣和仿宣。在该时期,宣德炉的仿制已经达到相当的高度,从另一方面讲,宣德炉从来也不是普通人能够拥有把玩的普通物品。随着明末清初的战乱,真宣或者能够辨认真宣的人越来越少,清早期真宣已经有不能被辨认出的可能性。

通过表三、表四可知,刘侗生活时代及其著作成书最早,在他的书中真宣与仿宣定义清楚,断代准确。其次是冒襄的笔记,证实其在宣德炉的收藏方面有很好的鉴赏能力,可以辨别宣德炉的真假,也可以证实在其生活的年代能够辨认出真宣与仿宣。再次是张岱,他的文章中说:“北铸如施银匠亦佳,但粗夯可厌。苏州甘回子文台,其拨蜡范沙,深心有法,而烧铜色等分两,与宣铜款识分毫无二,俱可乱真。”⑧明确了仿宣的人和方法,说明其生活的年代也能够清楚地分辨真宣。最后是张潮,其“所恨赝鼎纷陈,不可胜诘,非巨眼莫能辨之”之语,能够看出他生活的年代仿宣成风、存在真宣不能被辨认的可能。据以推断,真宣于清康熙以后逐渐与仿宣混淆,不能被辨认。

历史上有数次真宣之殇。第一次是明末崇祯时期,因连年的战争导致国库空虚,崇祯帝将宫内所藏历代各种铜器全数熔铸钱币,其中就包括宣德年间的铜器。第二次是清咸丰时期,连年战争,内忧外患,为了发行钱币,亦把宫内保存的各种铜器毁掉铸钱。第三次是军阀混战、抗日战争,制造枪炮的铜料缺乏,很多铜器被熔化。

历经三次真宣之殇,导致今日无法分辨出真正的宣德炉,但并不表明现今世上已无真宣。明末宫廷大火及崇祯毁炉铸钱应是真宣淹没于历史的开始,但当时各种书籍对宣德炉有了较系统的记载,同时期宣德炉形成了专门的文物收藏门类,如《博物要览》《帝京景物略》等对宣炉的形制、炉色、款识、仿制都进行了较为详细的记录,已经将宣德炉作为不可多得的文房首器收藏。因此,宣德炉由明早期的皇家、宗教专用,逐渐演变成为明晚期文人参与仿制,形成了专门的古董收藏门类,崇祯仿宣在历代仿宣的历史地位、历史传承中具有不可替代的重要作用。

三、崇祯时期仿宣特点

大规模的仿宣活动始于明末,崇祯时期延续了嘉靖、万历时的风潮,焚香、玩炉盛行,由于思想解放及文人的参与,这个时期仿制的宣德炉偏重于俊秀的文人气质。作为文房不可或缺的雅物,历经200余年的延续发展,器型经过不断的改良,各种款式的仿宣铜炉比例日趋完美,曲线柔和,文人审美与皇家审美相互影响,形成了此时期较为特殊的风格。

相较于前朝,如正德皇帝信奉伊斯兰教,铸造了较多的阿文炉、瓶;嘉靖皇帝信奉道教,铸造了较多的法盏、筒式炉等,其间仿宣器上出现了较多的道教符号。崇祯时期仿宣在造型上想象力与创造力有所减退,偏重于素器,素器仿宣成为这一时期的主流。而仿宣的另一风格即仿鼎彝类炉大大减少,常见的经典款式为冲耳、蚰耳、鬲式、压经、马槽、戟耳、筒式。装饰风格上规矩而严谨,制作水平似乎有所下降,特别是铜质和细节的处理上。如广西柳州博物馆藏崇祯壬午年时宜斋林仿宣制铜冲耳三乳足炉(图五),冲耳、侈口、短束颈、乳足、素面、光素无纹,底部款式采取减地阳文,炉形线条流畅,造型大气,精致简洁、庄重,但其底部显示铸造时“沙眼”较多,其“沙眼”的修补不够规整,较为随意。

图五 柳州博物馆藏崇祯壬午年时宜斋林仿宣制款 铜冲耳乳足炉

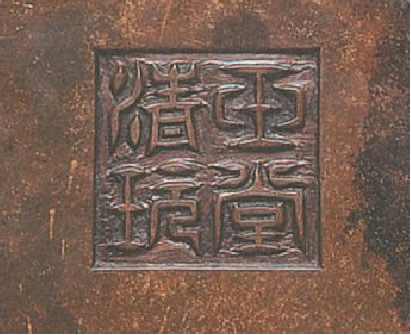

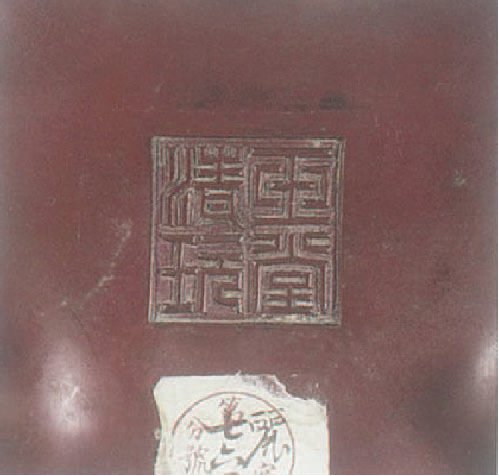

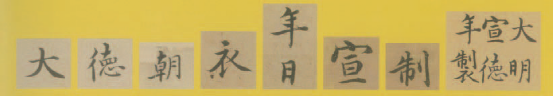

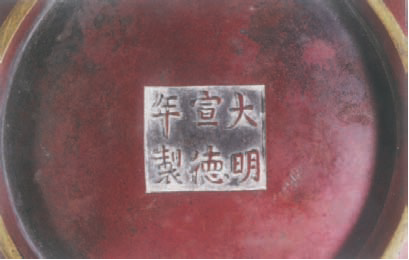

崇祯时期仿宣在器型上相较于前朝更加扁平,文人气质浓郁。足较短,特别是乳足更为秀气,呈锥形,在某种程度上讲趋向于倒三角,挺拔、尖削,足底接触平面部位采取平切的方式处理,视觉感官小而平(图六)。口沿与底部的比例为口沿薄而底部较厚,特别是此时期铜质不够精炼,为迎合收藏者对“手头”重的偏好,追求坠手感,铸造时腹部偏厚。冲耳炉特征最为明显,双耳较薄,耳较尖,耳孔多呈椭圆形或者耳孔与口沿接触部位较为圆润。款识方面,款字布局较为紧凑,字与字间缝隙较小;工艺方面,刻款与铸款并存,但刻款明显多于铸款,绝大多数刻款錾刻痕迹明显,多数较为粗犷,精修的款识较少,地子贴近笔画处可见修刻导致的凹陷,空白处微微隆起,可见较为明显的小幅度凹凸不平(图七)。款识字体多采用楷体和柳叶篆(图八),很少使用长脚篆⑨。在较为稚拙的楷体中,“大”和“明”两个字特征明显,“大”字横上面一竖直而且顶天立地,“明”字左半边日的右边一竖与月字左边撇相交,月字竖钩的“钩”与“月”字左边撇相交,几乎封口(图九)。

图六 崇祯时期仿宣乳足特征

图七 崇祯时期仿宣款识凹凸不平特征

图八 崇祯时期仿宣款识柳叶篆

图九 崇祯时期仿宣款识特征

在铜质方面,多使用一种名为“水红铜”的合金黄铜。所谓“水红铜”,是黄铜配比中铜的含量较高,基本能够占到90%左右,当铜的比例占到85%—90%时,黄铜颜色开始发粉,所以崇祯时期仿宣使用的黄铜颜色与其他时期有所区别。另外,合金黄铜中铜的含量越高,质地越绵软,易于雕刻而不适合精密铸造,这也是崇祯时期刻款较多的原因。同时也解释了部分学者对“玉堂清玩”款仿宣德炉的疑问,部分学者指出,最早提出“玉堂清玩”是明末严东楼藏炉说法的古籍是民国时期赵汝珍《古玩指南》,《故宫宣铜器图典》一书中所收录的“玉堂清玩”款铜图六 崇祯时期仿宣乳足特征 炉都是刻款(图十)⑩,书中指出该炉是明嘉靖时期内阁首辅严嵩之子严东楼的藏炉,但该款铜香炉不是严东楼所铸,是其搜罗前朝无款且铸造精美的香炉后刻款而成。书中收录“玉堂清玩”款识香炉都是刻款,因此可以推断赵汝珍在《古玩指南》中所言不虚。

图十 故宫藏玉堂清玩炉款识

崇祯时期仿宣器内膛方面几乎不见精修痕迹,内膛麻面或隐见旋纹,呈现出一种斑驳状,应是泥芯失蜡法铸造留下的自然痕迹,随着岁月留下的锈迹与烟尘的混合,凹凸不平感较为强烈,就像山石久受风雨侵蚀(图十一)。

图十一 崇祯时期仿宣内膛

介绍崇祯时期仿宣的特点,晚明时期仿宣南铸和北铸的区别是其重要一环。据《帝都景物略·城隍庙市》记载,活跃于嘉靖、万历时期施家铸炉的代表人物是施念峰,施家与学道并称为北铸的代表,施家铸炉一直延续到清代中期。北铸具有胎体厚重的特点,与南铸腹部胎体较薄形成鲜明对比,此时期的北铸略显技术含量不足,但随着岁月的变迁,当时技术的缺憾反而转变为优势,因其胎体厚重反而很少出现残缺。晚明时期南铸的代表是甘家与蔡家,据《宣炉博论》记载,甘家是回族,代表人物甘文堂,南京人,虽然甘氏铸炉不如苏州的蔡家,但其铸造的乳炉被时人称道,因甘氏不信奉佛教,相传其得到佛像等铜制佛教用具即毁而取铜。同时期苏州的蔡家铸炉远胜于甘家,铸造的鱼耳炉是其代表。南铸的特点是器型端庄、秀气文雅,炉壁相较于北铸要薄,铸造时可以节省铜料,在当时的条件下,铸造技术要求明显较北铸要高,但随着时间的推移,南铸比北铸仿宣更容易损坏,当时较为高超的技术反而成为劣势。南铸款识相较于北铸修款较为精细,多数字迹边缘处可以明显看到修刻痕迹,款地较为平整,具有很好的书法笔意,能于细微处看到其精细的工艺。

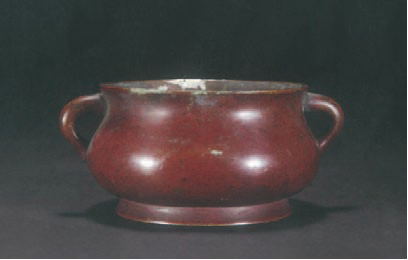

故宫博物院收藏有一件大明宣德年制款铜冲耳乳足炉,附云足铜座,清宫旧藏(图十二)。1977年经杨伯达先生鉴定为崇祯仿宣。该炉高6.7厘米,口径10.6厘米,冲耳乳足,光素无纹,娟秀雅致,唇边外侈,束颈鼓腹,耳尖圆润,耳廓秀气,皮色润泽沉稳,款识特征明显,具有典型的晚明崇祯时期特征。冲耳炉仿铸模板取自宋代双耳三足炉,寓意敬法天相,在明清两代中铸造最多,特别是其光素无纹,铸造的标准格外难以把握,高矮、比例、过渡都是重要的审美标准,各要素铸造要求之高,可说是“失之毫厘,谬之千里”,点滴失误,美感顿失。此件仿宣铜炉难得之处在于耳、口沿、腹、乳足堪称完美,令人耳目一新,特别是炉膛较扁平,下腹部收势略缓,双耳顶部外侈,营造出秀丽与端庄并存的视觉效果。

图十二 故宫博物院藏崇祯时期大明宣德年制款 铜冲耳乳足炉

前文提及的柳州博物馆藏崇祯壬午年时宜斋林仿宣制款铜冲耳乳足炉,高9.8厘米,口径15.42厘米,重1800克。此炉款识为4行12字减地阳文楷书,具有粗犷稚拙之风,布局紧密,特别是款识内明确时宜斋林仿宣,是崇祯时期私款仿宣的具体实例物证,也证实了崇祯时期仿宣风潮的流行。炉双耳高耸外侈,口沿较薄,炉身扁矮,内膛麻面,呈斑驳状,未见明显的修膛痕迹,内膛凹凸不平,三乳足呈明显的倒三角形。崇祯壬午年即崇祯十五年(1642),明王朝已接近落幕,该炉具有典型的崇祯时代仿宣特征,具有向清早期过渡的时代特征。

四、崇祯仿宣与宣铜对比

历代仿宣都是在前代器型的基础上加以发展,哪怕是三代皇家礼仪专用的鼎彝之器,亦不是横空出世,夏商周鼎彝器仿远古陶器,宋瓷从汉唐器型模仿发展,至明代初期宣德炉仿自三代鼎彝器和宋瓷典雅者,都具有仿其形神、借古创新的特点。

如何将宣德炉与崇祯仿宣加以区别呢?李米佳的《故宫宣铜器图典》一书提供了思路,区别宣德时期的宣德炉有两个方法,第一是无损成分检测,有了宣德二年的双耳活环铜镏金瓶,就有了宣德时期黄铜元素含量的标准,可与现有宣德炉进行成分比对。在其成分对比中锌和锑的含量是重要的断代依据,其中锌的含量随着时代的更迭,除嘉庆朝外,各朝代是逐步上升的。锑的重要性与锌不分伯仲,在合金铜中起到了增加硬度的作用,宣德本朝的铜器不含锑,从明晚期开始仿宣铜器里出现了锑元素,至清晚期虽各时期仿宣铜器中锑元素含量变化幅度较大,但不可否认的是从明代晚期开始仿宣铜器里突然出现了锑元素。第二个方法是据清代高士奇《宣铜鳅耳炉》记载,宣德皇帝铸造宣德炉时铸造款识使用的是沈度书写的楷书⑪,因此可以在沈度书法中将“大明宣德年制”六字找出(图十三),比对现有香炉款识,辨识其特点,在没有公认真宣的情况下,款识对于辨认宣德朝铸造的铜香炉和各时期仿宣具有重要的意义。

图十三 电脑合成沈度法书辑字

故宫博物院藏冲耳乳足铜香炉(图十四),编号:翻字十二○号,故宫博物院将其铸造年代定为宣德。此香炉圆形,口外侈、收颈、鼓腹,三乳足渐起自器外底,底款减地阳文铸造“大明宣德年制”六字楷书款,铸造精美,无刀修痕迹(图十五)。将该宣德炉款识字体与电脑合成沈度法书辑字对比,重合度极高,结构方正、法度严谨,线条粗细与轻重变化并无二致,特别是此炉的含锌量与青海省博物馆藏宣德双耳活环瓶的锌含量完全在一个区间,因此我们可以相信该炉是宣德年间铸造的。

图十四 故宫藏宣德冲耳乳足铜香炉

图十五 故宫藏宣德冲耳乳足铜香炉款识

故宫博物院藏大明宣德年制款蚰龙耳圈足炉(图十六),该炉簋式,口沿薄,圈足相对于口沿较厚。该圈足因长时间与平面接触,未有氧化痕迹,从其裸露的铜质可以看出,铜色呈金黄色,柔软细腻,器外底减地阳文铸有“大明宣德年制”六字楷书款,同样未见加刀修饰(图十七),其六字楷书款与沈度书法重合度极高,锌的含量均值与宣德本朝黄铜数据相合,故宫博物院将其铸造年代定为宣德⑫。

图十六 故宫藏宣德蚰龙耳圈足炉

图十七 故宫藏宣德蚰龙耳圈足炉款识

对比宣德年间铜香炉与崇祯时期仿宣可以发现,宣德时期的铜炉以官铸为主,炉型上较为忠实地延续了宋代瓷器、元代铜器及上古青铜器的造型;而崇祯时期,民间仿宣已成为潮流,因文人的参与,此时期仿宣秀雅、文人气较重,官铸与民铸在风格上互相影响。宣德时期并不太追求香炉的重量,炉壁厚薄适中,而崇祯时期追求铜炉的压手感,对香炉的重量要求较高,香炉口沿较薄。为达到相应的手感,该时期铜炉腹部较厚,虽然南铸腹部较薄导致其手头略轻,但其整体风韵不变。款识作为宣炉或历代仿宣最重要的断代依据,两者区别就更为明显,宣炉使用的是沈度楷书铸造,而崇祯仿宣使用铸款与刻款,但绝大多数仿宣使用的是刻款,字体上楷书、柳叶篆等并存,同时其楷书与沈度字体相去甚远。宣德时期款识较浅,方框内留白较多,字与字之间较为疏朗,崇祯时期款识内留白较少,字与字之间较为紧密。从铜炉器型对比,宣德炉乳足更接近于圆柱状,较长且直;崇祯仿宣炉身更加扁平,乳足接近于倒三角,与案几接触面较小且平。铜质方面,宣德时期黄铜的获得方式主要依赖于藩国进贡和海外贸易,民间获得优质黄铜的渠道很少;明初宣铜大多是呈青白色的黄铜,只有少量是呈金黄色的黄铜,青白色的黄铜铜质较硬,而且容易生绿锈,而崇祯仿宣黄铜质大多是颜色发粉的“水红铜”。

通过上述分析对比,我们不难看出崇祯仿宣与宣德炉在铸造工艺与审美情趣上一脉相承,差异化与共通性并存。由此可见,宣德炉自诞生之日延续至今,其造型、铜质、款识等的变化,不是突发奇想式的改变,而是随着时间及朝代更迭及人们审美的变化,点滴延续改变,宣德炉大规模仿制始于明末,并且在明末达到了文房首器的高度,对明末大规模仿制宣德炉的学习研究的重要性不言而喻。

①张春燕、王晨、吕军:《大慈悲法王像——缂丝唐卡》,《中国西藏》2010年第3期。

②王昱:《青海方志资料类编(下)》,青海人民出版社,1988年,第1073页。

③李米佳:《故宫宣铜器图典》,故宫出版社,2020年,第15页。

④[明]刘侗、于奕正:《帝京景物略·城隍庙市》,北京出版社,2001年,第162页。

⑤[明]张岱:《陶庵梦忆·甘文台炉》,上海古籍出版社,1982年,第53页。

⑥[清]冒襄:《宣炉歌注》,《昭代丛书》甲集卷四十三,世楷堂藏板。

⑦[清]冒襄著:《宣炉歌注》小引,《昭代丛书》甲集卷四十三,世楷堂藏板。

⑧[明]张岱:《陶庵梦忆·甘文台炉》,上海古籍出版社,1982年,第53页。

⑨张明:《辨物:崇祯时期的宣德炉》,文物出版社,2019年。

⑩李米佳:《故宫宣铜器图典》,故宫出版社,2020年,第284页。

⑪[清]高士奇:《归田集》卷十一《宣铜鳅耳炉》,清康熙刻本,第1815页、1816页。

⑫李米佳:《故宫宣铜器图典》,故宫出版社,2020年,第30页。

(作者单位:北京市文物进出境鉴定所)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441