张 敏

中国作为农业古国,其辉煌的农业文明成就令世界瞩目。中国自古以农立国,国以土为本,民以食为天,农业是立国之本、生民保障,因而历代统治者都十分重视农业生产。这种重视,除颁布法令保障生产外,确立重农思想以达成全社会的价值认同,并由此达到政治控制与社会整合,是统治者更应该宏观考虑的问题。而祭祀农神则成为历代统治者思想强化与价值引导的重要体现。作为专门祭祀先农神并举行亲耕耤田典礼的北京先农坛,在明清北京城市建筑格局中,位于北京城市中轴线南端西侧,与祭祀上天的天坛呈东西对称分布,仅此一端,重要意义便不言而喻。北京中轴线上的农业祭礼是这一农业古国政治统治、社会治理及文化意识的高度浓缩。

一、祭礼 :农业古国的农神崇拜

中国自古以来是一个多神崇拜的国家,而祭礼则成为神灵与苍生的传感方式。中国作为农业大国,对农神的祭祀起源悠远。古代中国以农立国,神灵世界自然也与人们赖以生存的土地五谷息息相关。对农神的祭祀影响着天下的农事,祭农神祈丰收是统治者向全社会传达的重农信息。

农业文明,与西方海洋文明在早期国家政权形成阶段即走了不同的路径。天时、土地、先辈的生产经验、大量劳动力是农业文明的命脉,相应的对天地神祇、祖先圣贤的尊崇和祭祀就形成国家政治的核心。因此,农业文明不仅崇拜自然,而且崇拜改造自然的英雄,炎帝神农氏当属此列。詹鄞鑫先生认为:“祭祀活动从本质上说,就是古人把人与人之间的求索酬报关系,推广到人与神之间而产生的活动。所以祭祀的具体表现就是用礼物向神灵祈祷(求福曰祈,除灾曰祷)或致敬。祈祷是目的,献礼是代价,致敬是手段。”①

祭祀的出发点和落脚点是平衡人与人之间的关系,而借助了人与神之间的沟通而增加其神圣性。当然,这不排除在中国古代特定的社会环境与文化氛围下,历代帝王及统治集团对祭祀对象确有发自内心的敬畏与信仰。因为在自然科学并不昌明的古代,超自然力量的存在是被普遍认同的。在这一点上祭祀与宗教有着相类之处,祭祀在一定程度上就是原始宗教时期人与超自然力量的沟通行为的延续,只是在这种延续中被注入了政治统治所必需的内容与目的,即人们在祭祀中油然而生的对权威的敬仰、畏惧和信心,被转化为对君王在世俗社会中绝对权威的认可。上述过程在祭祀先农这一国家祭礼中体现得更自然、更彻底,因为归根到底,农业生产五谷丰登是古代中国的民生所系,是农业社会施政准则的客观需求。

虽然皇帝不可能亲自下田耕种,但是要为天下人做表率,让天下人知道皇帝首重农事、心系苍生,于是便有了耕耤礼。 天子扶犁亲耕的田地称为“耤田”,在耤田中举行的以天子亲耕为核心内容的仪式典礼称为“耤田礼”或“耕耤礼”。耤田仪式通常在都城南郊举行,明清以降,皇帝于春初在京师的先农坛祭祀先农,主持耤田礼,亲自扶犁三推,以示天下农事开始,这可以说是帝王重农思想垂范于民的突出体现。

以皇帝身体力行的亲耕作为祭农仪式的重要内容,这在明清北京各坛庙祭祀中似不多见,也使先农之祭有了更多的现实指导意义,闪烁着人性光辉,这是国家祭礼与宗教活动的一个明显不同,国家祭祀活动是以政府行为的方式表达治理“天下”的诚意,以人事为中心,以民生为根本关注对象。

祭神是最虚幻的精神生活,农耕是最实在的物质生产。一个在虚无缥缈的空中,一个在踏踏实实的脚下,两者相去甚远,但实际上关系密切。因为古代中国社会的各行各业都有专门的神灵主宰,或赐福保佑,或干扰破坏。人们敬神的主要目的就是求神灵保佑兴利去害、五谷丰登、发财致富。古代农业也是在神灵掌握之中讨丰收,那些大大小小名称不一的田神、农神、土地神、五谷神都是各地农民们敬畏的神灵,这些神灵构成了一个农业神的王国,享用着农人的劳动果实。几千年的中国古代文明,正是在神与人的交织与联结中演进。作为国家经济命脉的农业生产与农神之祭的关联,从一个侧面向我们展示了这交结中的各种内容。

二、从耤田千亩到一亩三分

上溯到周代,天子扶犁亲耕的礼仪作为国家的一项典章制度即被确定下来,其后虽朝代更迭,却历千年而绵延,及至明清时期随着典章制度的完备而至臻完善。《说文》中解:“耤,帝耤千亩也。古者使民如借,故谓之耤,从耒昔声,通作藉。”《礼记》中即有“天子为藉千亩”“天子亲耕于南郊,以供斋盛”的记载。

最早将耕耤田与祭先农合并一处记载始于汉代。《汉旧仪》载西汉天子的耤田礼:“春始东耕于藉田,官祀先农。先农即神农炎帝也。祠以一太牢,百官皆从,大赐三辅二百里孝悌、力田、三老帛。种百谷万斛,为立藉田仓,置令、丞。谷皆以给祭天地、宗庙、群神之祀,以为粢盛。”②东汉的天子耕仪如《后汉书》所载:“正月始耕。昼漏上水初纳,执事告祠先农,已享。耕时,有司请行事,就耕位,天子、三公、九卿、诸侯、百官以次耕。力田种各耰讫,有司告事毕。”③在两汉及其后,也屡有皇帝巡狩期间行耕耤礼于京师之外的记载,但通常情况下,耤田礼在京城的耤田中举行。

两汉以来,耕耤田与祭先农断续见诸记载,时有更张,及至明代则辨析过往,再定典仪。据《明史》记载“洪武元年,谕廷臣以来年春举行耤田礼。于是礼官钱用壬等言:‘汉郑玄谓王社在耤田中。唐祝钦明云:先农即社。宋陈祥道谓:社自社,先农自先农。耤田所祭乃先农,非社也。至享先农与躬耕同日,礼无明文。惟《周语》曰:农正陈耤礼。而韦昭注云:祭其神为农祈也。至汉以耤田之日祀先农,而其礼始著。由晋至唐、宋相沿不废。政和间,命有司享先农,止行亲耕之礼。南渡后,复亲祀。元虽议耕耤,竟不亲行。其祀先农,命有司摄事。今议耕耤之日,皇帝躬祀先农。礼毕,躬耕耤田。以仲春择日行事。’从之。”④至于祭享先农与亲耕的关系,似可这样认为:享先农是耤田礼前不可少的祭典,是耤田典礼的一个部分,而耕耤田才是真正的中心内容。

明洪武二年(1369)二月,命建先农坛于南京的南郊,在耤田北,并亲祭。明永乐迁都北京后,在中轴线的南端西侧建山川坛,明万历四年(1576)改称先农坛,清代沿用,耤田就在北京先农坛内。据成书于明天顺五年(1461)的明代官修地理总志《明一统志》载:“山川坛在天地坛之西,缭以垣。坛周回六里,中为殿宇,以祀太岁、风、云、雷、雨、岳、镇、海、渎,东西二庑,以祀山川、月将、城隍之神;左为旗纛庙,西南为先农坛,下皆耤田。”⑤这段记载描述了山川坛即先农坛所在位置、坛内主要建筑以及祭祀对象,指出先农坛内有大片耤田,具体田亩面积未提及。在《明史》中记载:“永乐中建坛京师……护坛地六百亩,供黍、稷及荐新品物地九十余亩。每岁仲春上戊,顺天府尹致祭。后凡遇登极之初,行耕耤礼,则亲祭。”⑥《明史》中的记载与《天府广记》中记载可相互参详:“护坛地六百亩,供黍、稷及荐新品物。又地九十四亩有奇,每年额税四石七斗有奇,太常寺会同礼部收贮神仓,以备旱涝。又令坛官种一百九十亩,坛户二百六十六亩七分。上耕耤田亲祭,余年顺天府尹祭。嘉靖中,建圆廪方仓以贮粢盛。”⑦这两段记载进一步明确护坛地、太常寺额收、坛官、坛户等分别耕作田亩。

至明嘉靖九年(1530),在典章制度改革中将耤田的地亩使用分配、种植种类、收获存放、用途和种子来源都给予明确规定:“嘉靖九年,令以耤田旧地六顷三十五亩九分六厘五毫拨与坛丁耕种,岁出黍、稷、稻、粱、芹、韭等项。余地四顷八十七亩六分二厘九毫,除建神祇坛外,其余九十四亩二分五厘六丝四忽亦拨与坛丁耕种。上纳子粒俱输于南郊神廪,以供大祀等项粢盛。十年,户部题准,耤田五谷种子,每亩合用一斗,本部拨银,行顺天府收买送用,以后年分,于收获数内照地存留备用。”⑧至此,我们大致归纳出明代耤田和耤田礼相关信息:耤田中六百余亩护坛地种植黍、稷、稻等,收获用以品物荐新;九十余亩田地收获由太常寺额收以备旱涝;皇帝亲耕收获存贮神仓以供祭祀粢盛;耤田种子在嘉靖十年(1531)时由顺天府购买,以后逐年种子取自耤田收获。可见,明代的耤田是指数百亩的土地面积,皇帝亲耕并非常举,登极之年的亲耕仪式在其中的核心区域举行。

及至清代耤田情形,据吴振棫所撰清代史料笔记《养吉斋丛录》记载:“先农坛围墙内,有地一千七百亩。旧以二百亩给坛户,种五谷蔬菜,以供祭祀。其一千五百亩,岁纳租银二百两,储修葺之需。康熙间,将地拨与园头,粢盛无所从出。雍正元年,命清还地亩,仍给太常寺坛户耕种。”⑨由此推断,坛户所种的二百亩,收获用于祭祀,这片田地当称为耤田。

清代,皇帝亲耕次数较前有了大增加。从雍正二年(1724)起至雍正十三年(1735),雍正皇帝皆亲赴南郊致祭先农,亲耕耤田。乾隆在位六十年,亲耕次数达到二十八次。天子亲耕与诸王九卿从耕的播种品种也有明确规定:“顺治十一年,……题准:耕耤前一日,顺天府以龙亭三,载躬耕耒耜、鞭、稻种青箱;以彩亭四,载诸王从耕麦种、谷种青箱;九卿从耕豆种、黍种青箱,至午门外停止。”⑩自清顺治十一年(1654)首开清代帝王行耕耤礼时,即定制在耕耤礼中,天子播稻种,诸王播麦种、谷种,九卿播豆种、黍种。皇帝亲临先农坛频率增加,除修缮坛区外,皇帝亲耕的礼仪规制也更加严谨完善,其中涉及皇帝亲耕之田——“帝耤”的概念。《清会典事例》中如是记载:“凡耕耤之礼,置耤田于先农坛之东南,中为帝耤,筑台于耤田北,为皇帝观耕之位。”⑪在《光绪朝会典图》中载:“观耕台方五丈,高五尺……台前为耤田一亩三分。”⑫此时的耤田已明确指为观耕台前的一亩三分地,皇帝亲耕耤田,又称为“帝耤”。《清会典》卷七四载:“既获,则告成,乃纳帝耤之实于神仓,供粢盛焉。玉粒告成,由顺天府以稻、黍、谷、麦、豆之数具题,交钦天监择吉藏于神仓。”

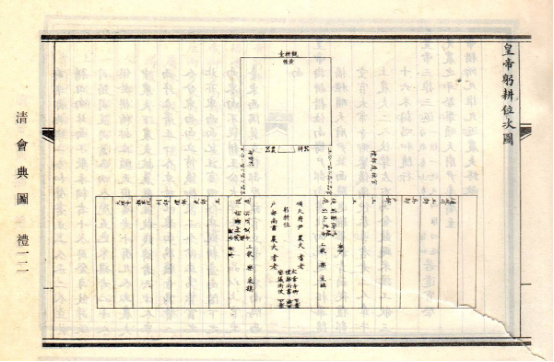

这一亩三分地是否全部由皇帝耕种呢?《清会典》卷三五载:“亲耕之田,长十一丈,宽四丈。”意即在这一亩三分地(按清制折算,约800平方米)中亲耕面积为长十一丈、宽四丈的面积(按清制折算,约450平方米)。一亩三分地中除亲耕以外的地方用来放置稻种彩亭、工歌、彩旗等仪仗,而在一亩三分地东西两侧一字排开的是王卿、六部官员从耕的田亩(图一)。从古制天子的耤田千亩以供粢盛到昔日皇帝的一亩三分以示敬农,跨越了数千年。

图一 《清会典图》中的皇帝躬耕位次图

三、一亩三分 擘画天下

先农神是我国古史传说中最早教民耕种的神者,代表人物是炎帝神农氏。《白虎通义》中说:“古之人民皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作,神而化之,使民宜之,故谓之神农也。”⑬这一对神农氏功绩与作用的描写非常符合国家对祭祀对象的认可标准。将祭祀活动以文本的形式载之于册,成为国家规定的典章制度,即为祀典。为什么制定祀典、祀典的制定原则及对入祀对象的认定标准在《国语》中讲道:“夫祀,国之大节也;而节,政之所成也。故慎制祀以为国典……夫圣王之制祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。非是族也,不在祀典。”⑭由此看,祭祀不仅关注鬼神,更是对人事的关照与注重。神农氏以劳定国,以致人民生息繁衍,当是国家祀典所载,成为国家祭礼无疑。所谓国家祭祀,系指由各级政府主持举行的一切祭祀活动,其中既包括由皇帝在京城举行的一系列国家级祭祀礼仪,也包括地方政府举行的祭祀活动,因为相对于民间社会而言,他们就意味着国家。就祭祀的目的而言,这种活动不是为了追求一己之福,而是政府行使其职能的方式,本身具有“公”的性质⑮。可见国家祭祀不仅仅是程序化的仪式展示,更是以具有象征意义的仪式活动来实现某些实际社会治理功用,其行为具有明显的现世取向。

祭祀先农的主旨是中国古代农业社会皇权至上的特质在精神层面的意识强化。古代中国是典型的农业国家,“务农为百业之本”——这是最根本的社会认同。这种社会认同需要统治者以象征性的政治仪式来不断加以强化,即如祭祀先农。汉文帝曾下诏:“农,天下之大本也,民所以恃以生也;而民或不务本而事末,故生不遂,朕忧其然,故今兹亲率群臣,农以劝之。其赐天下民今年田租之半。”⑯历代统治者在倡导的同时,还要借重仪式性的表演使古代中国社会的这种核心价值观予以延续。祭祀礼仪是神圣的,祭祀对象的选择标准与现实社会中权力、经济或文化结构等具有对应关系,正如祭祀先农对应了农业社会的经济结构。因此,献祭在获得心理慰藉与寄托的同时,也因为对应关系的转化而实现了对社会结构的认可和归附。

从统治者的角度出发,农业社会必然需要一个强有力的中央政权,皇权必须凌驾于一切。表面看来,皇帝在举行祭祀典礼时是万般虔诚的,在竭力维护神祇的神圣,但是作为人神沟通的使者,借助仪式威严的外在形式最终突出的是主祭人的皇权至上,使人们在祭祀仪式的庄严肃穆中产生对皇权的服从和恭顺,因而实现从对神祇祭祀到对皇权敬从的转化。这一层面的心理调适是各项国家祭礼中普遍存在的,是统治者主观的意识强化。

祭祀先农的具象行为真实描述了农业社会春耕秋收的自然图景。在中国传统的农业社会中,男耕女织是亘古不变的基本社会经济格局。举行皇帝亲耕与皇后亲蚕祭礼的目的,一是肯定农业生产在社会生活中的重要地位,希望借助象征性耕作仪式的效力保证岁稔年丰;另一方面也力图建构一个以王朝政府为主导的社会秩序。祭祀先农来源于古代农业生产的实际过程,因此它在实施社会引导与整合过程中的作用就更为明确与具象,仿佛是一次次真实重现着普天之下的耕作景象。先农之祭作为国家祭礼,虽然参与的社会民众不多,但这种祭祀所传递的信息却是最近民意的。在河北武强县的年画中就出现皇帝如农夫般耕种、皇后如农妇般送饭到田间地头的形象,并配有“二月二龙抬头,天子耕地臣赶牛,正宫娘娘来送饭,五谷丰登太平秋”的质朴文字。这一方面体现出普通民众无缘国家祭礼、无法想象祭祀的庄严和神圣,因而略带滑稽的演绎,另一方面正说明这种国家祭礼与社会生活的紧密联系,以皇权加神权的礼仪形式再现了真实的社会生活。

北京先农坛是中国封建社会发展到顶峰,其农业文明居于国家经济文化首要担当地位的鲜明体现。当历史浓缩为一座建筑的记忆,映射出的是中国农业文明坚实而稳定的发展道路,是中国悠久的重农传统,是今天我们坚定弘扬的先农文化主旨。它体现的是历史的延续性,是引导我们回望历史起点的清晰路径,是记载农业文明发展历程之艰辛的历史实证,更是我们在今日加强对农业传统的尊重,展望农业大国美好未来的信心和底气!

①詹鄞鑫:《神灵与祭祀——中国传统宗教综论》,江苏古籍出版社,1992年,第172页。

②王先谦撰、黄山等校补:《续汉志集解》卷四,《续修四库全书》第273册,上海古籍出版社,1996年,第517页。

③(南朝宋)范晔撰、(晋)司马彪撰: 《后汉书·礼仪志上》,岳麓书社,2008年,第1152页。

④⑥(清)张廷玉等撰:《明史》卷四十九《礼志三》,中华书局,1974年。

⑤(明)李贤等撰:《明一统志》卷一。

⑦(清)孙承泽撰:《天府广记》卷八,北京古籍出版社,1982年。

⑧(明)申时行等撰:《明会典》卷五一,中华书局,1989年。

⑨(清)吴振棫:《养吉斋丛录》卷八,北京古籍出版社,1983年。

⑩⑪《清会典事例》卷三一三,中华书局,2012年。

⑫《光绪朝会典图》卷十二。

⑬(汉)班固撰:《白虎通义》卷上,《影印文渊阁四库全书》,第八五〇册,中国“台湾商务印书馆”,1986年,第7页。

⑭《国语》卷四《鲁语上》,《展禽论祭爰居非政之宜》。

⑮雷闻:《隋唐国家祭祀与民间社会关系研究》,北京大学2002年博士学位论文。

⑯《汉书》卷四《文帝纪》,中华书局,1962年,第118页。

(作者单位:北京古代建筑博物馆)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441