霍司佳

北京觉生寺内大钟楼,悬有明代永乐年间所铸大铜钟一口,今人多称之为永乐大钟(图一)。钟体通高5.5米,下沿口径3.3米,重约46吨,内外表面满布约23 万字佛教经文①。历经近六百年的时光, 大钟仍以完整的面貌呈现在世人眼前,现作为大钟寺古钟博物馆的一项展品存在, 每至新年时都会被敲响。

图一 觉生寺永乐大钟(采自《北京文物精粹大系·古钟卷》)

前人对永乐大钟的研究,包括相关历史事件的梳理、铸造目的、铸造工艺、铭文考证及大钟的声学、力学性质,解释了众多基本问题②。在叙述大钟的历史时,一般以它的三次迁移为分期界点,并指出其用途的变化,如“皇家佛事法器—民间佛事法器—皇家祈雨法器—辞旧迎新的象征” ③。从使用者的角度看待永乐大钟的历史,确实可以较为简洁地概括出器物在不同环境中的使用情况。不过,由于场所的变换和时代的变迁,对永乐大钟之历史的考察不应仅限于用途的演变。本文尝试转换视角,探讨这口广为京城民众所知、在诗文方志中留下了众多踪迹的大钟,究竟存在于怎样的历史空间中,以及空间关系如何作用于观者、听者,引导他们以不同方式理解大钟。

一、大钟的视觉分析

探讨大钟在历史空间中扮演的角色, 需要先对它本身进行较为详细的分析,尤其是视觉方面的分析。有关大钟的外观特征及其视觉效果,以往研究未能尽详,多停留在对其形制的描述上。本节将从大钟本身的视觉特点出发,讨论大钟能够进入不同空间、被不同历史时期的人们赋予不同解读的前提。

永乐大钟外观最为显著的特点之一是其巨大的体量。收藏有大量历代铜铁钟的北京大钟寺古钟博物馆,其藏品的高度多在1~2米之间。与它们相比,5.5米高的永乐大钟格外引人注目。这样的体量使它不仅能被看作一件可发声的器物,而且具有了接近建筑或其他坚实、稳固的巨大物体的性质。晚明刘侗、于奕正合著《帝京景物略》写及该大钟废弃于地时,“古色沉绿,端然远山” ④,以山脉比喻沉寂的大钟。铸造巨型大钟的做法始自明初洪武时期。洪武八年(1375),朱元璋曾令江阴侯吴良在凤阳府监铸大钟一口,宋濂撰《凤阳府新铸大钟颂》详细描述了其尺寸: “钟高十六尺有五寸,厚六寸,径十尺有五寸,围三十四尺五寸有奇。” ⑤该钟高度超过5米,惜今已不存。今北京钟楼上所悬大钟也是永乐年间所铸,比觉生寺永乐大钟还要稍大些⑥。值得一提的是,永乐时期的大型皇家造物工程除了铸大钟,还有制作大型石碑。南京阳山遗存有明成祖朱棣下令开采的碑材,根据遗留下来的石材推测,若此碑建成,总高将接近40米⑦。大钟和大碑的巨型尺度都使得它们超越了原本的功能,仅仅是存在本身就已足够令观者产生心理上的震撼。这种震撼不仅来自尺度,还来自巨型尺度背后暗含的权力,即对如此巨大工程的控制。英国学者阿尔弗雷德·盖尔(Alfred Gell)在其《艺术与能动性》(Art and Agency)一书中提出,物是一种社会性存在,可对社会中的其他事物包括人产生能动影响⑧。巨大并隐喻着权力的永乐大钟在参与构成空间的同时,也具有作用于人的潜力。

图二 永乐大钟(局部)(采自《北京文物精粹大系·古钟卷》)

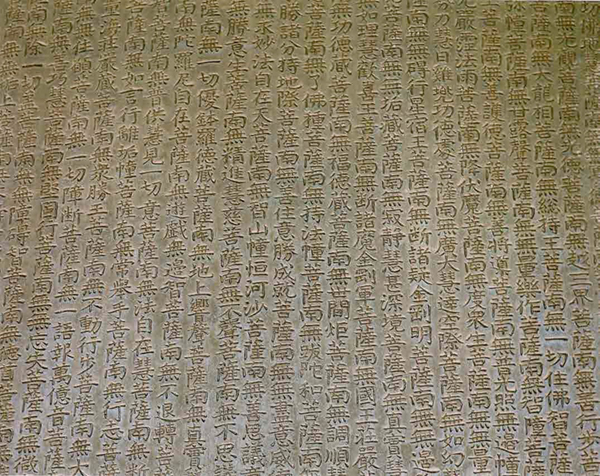

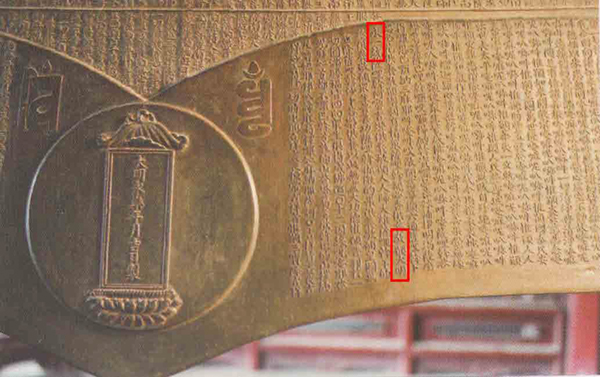

大钟的另一个重要特点,就是它所有可资利用的表面,都被佛经文字占据。除了钟体内外表面,其钟唇、钟钮和悬挂结构上也都布满文字。据相关研究,大钟内外表面分布有汉文经咒共16种,占据绝大部分表面积⑨;梵文经咒则主要分布在钟钮悬挂结构和钟体顶部、钟唇边缘等位置,有一百多种⑩。若靠近观察,能发现文字十分规整,竖列严格对齐,字径大小统一(图二)。在一种经咒结尾处,紧接着另一种经咒的开头,而不是另起一行。这使得大钟表面除了靠近圆形钟月的区域以外,几无任何留白。可见,铭文的排布经过了严格的计算,铭文书写、刻模和铸造都处在严密控制下,呈现出皇室造物的特点,昭示着“帝力”所在⑪。多项研究表明,永乐大钟上的铭文内容展现出很强的明成祖朱棣的个人色彩⑫。例如, 经咒中所占面积最大的是明成祖御制的《诸佛世尊如来菩萨尊者神僧名经》,约13万字,占大钟表面积一半多。此外,明成祖曾为许多部佛经、咒文御制序文,其中包括铸于大钟上的《大悲总持经咒》《佛顶尊胜总持经咒》《妙法莲华经》和《金刚般若波罗蜜经》。北京大钟寺古钟博物馆的研究人员已经为我们揭示出,为了将《大明神咒回向》中的“敬愿大明永一统”“敬愿皇图万世隆”等语句安排在靠近“大明永乐年月吉日制”钟月牌位附近,整体铭文的排布经过了精心设计(图三)。此项发现固然极为重要,但如果我们将目光从放大了数倍的图片中抽离,抬头凝视整口大钟,就会产生这样一种强烈的感受:密密麻麻的佛经仿佛文字的海洋,虽然每个字都规整清晰,但观赏大钟铭文整体的视觉体验超越了观者细读文字的意愿。佛教中恢弘巨大的数量观念, 被直观地展示出来⑬。同时,大钟的体量也决定了经文难以被细读。因此,对于一个并不熟知大钟制造过程和表面经文内容的观者来说,对钟上佛经的“观看” 优先于“阅读”。

图三 位于钟月牌位附近的“敬愿大明永一统”

(图中红方框处,采自《发现永乐大钟》,笔者改绘)

此外,大钟表面满布佛教经文的特点,还为大钟能够进入不同历史空间提供了可能性。在这里,我们可以将永乐大钟与北京地区的其他明清时期梵钟作对比:它们有的在钟裙部位铸出“皇图巩固”的字样,有的将“皇图永固 帝道遐昌”等字置于钟体牌位中(图四)。对于高1~2米的钟来说,这些字的位置和大小使其易于被观者看到。另外, 这些钟上多有捐资者姓名,以铭记他们铸钟的功德。相比之下,永乐大钟的铭文纯是经咒,看起来客观而冷漠。从整体形式来看,铭文并没有特别突出某种祈愿,也没有留下任何臣子或工匠的姓名,即使它“相传为沈度笔”“少师姚文荣公监造” ⑭。这件未表现出明显倾向或归属的巨大器物,极其容易被后世人重新利用。根据文献资料可知,大钟在铸钟厂铸成后,便被迁移至汉经厂,并在汉经厂存放直到明万历时期⑮。关于大钟在汉经厂的使用情况,文献未有确切记载,但结合一些晚明诗文对大钟的描写,可合理推测它仅是被“藏”在此处而未经使用⑯。永乐大钟真正进入具有公共性的空间、被公众观看或聆听,应始于迁出汉经厂之时。

图四 红螺寺铜钟(局部)(采自《北京文物精粹大系·古钟卷》)

二、万寿寺 :奇观空间与奇物

万历五年(1577),李太后命太监冯保在西直门外七里广源闸西兴建万寿寺,其主要功能为进行佛事活动和藏经⑰。万寿寺在一定程度上承继了汉经厂的部分职能,如汉经厂的汉文佛经就曾移贮其中⑱。不过, 作为一所真正的皇家寺院,万寿寺的建筑更为华丽,佛事活动的场面更为震撼。《万历野获编》记载⑲:

重楼复榭,隐暎蔽亏,视慈寿寺又加丽焉。其后垒石为三山,以奉西方三大士,盖象普陀、清凉、峨眉,凡占地四顷有奇,亦浃岁即成。时司礼故大珰冯保领其事,先助万金,潞邸及诸公主诸妃嫔, 以至各中贵,无不捐资。其藻绘丹艧,视金陵三大刹不啻倍蓰。盖塔庙之极盛,几同《洛阳伽蓝记》所载矣。予再游万寿寺时,正值寺衲为主上祝釐,其梵呗者几千人,声如海潮音。

从这段记载可知,万寿寺面积广大, 不仅建筑精美,还筑有三座假山,形成独特的寺院空间。故宫博物院藏清光绪年间《万寿寺建筑格局图》中,仍能看到宏丽的假山与园林。万寿寺在皇室人员和掌权太监的资助下建成,会在特定的日子举行祝釐活动,场面宏大。这样的寺院,已不仅仅是皇家佛事活动和藏经之所,还是游人好至之地。万寿寺位于北京西郊,其地风景优美,出西直门沿长河前行可以很方便地到达。《宛署杂记》曰:“县之正西有二道,一出阜成门,一出西直门。” ⑳《帝京景物略》“万寿寺”一条后辑有九首写万寿寺的诗歌,也可说明已有不少文人墨客前来游赏㉑。

随着汉经厂所贮经文移往万寿寺,永乐大钟也于万历三十五年(1607)被迁移至此㉒。过往研究多引用袁宏道《万寿寺观文皇旧钟》诗的其中一句来说明移钟之盛况,即“道傍观者肩相摩,车骑数月犹驰逐”㉓。如此庞大之物的移动,是北京城内的一个奇观。关于大钟迁移的方法,有民间故事提及是在沿途凿井浇水于地,至冬天冻结成冰后,再沿此路以畜力拉动㉔。明代贺仲轼《两宫鼎建记》中有对运输故宫营建所需大石料的记载,说明这种移动重物的方式确实曾在明代被采用过:“每里掘一井,以浇旱船、资渴饮……”“比时天寒地冻,正宜趁时发运”㉕。从明清北京地图来看,汉经厂与万寿寺间多 有水系,如什刹海、护城河等,因此有条件使用 “浇旱船”的方法。这种特别的运输方式与体量巨大的器物结合在一起,能够给城中居民留下奇特的印象。

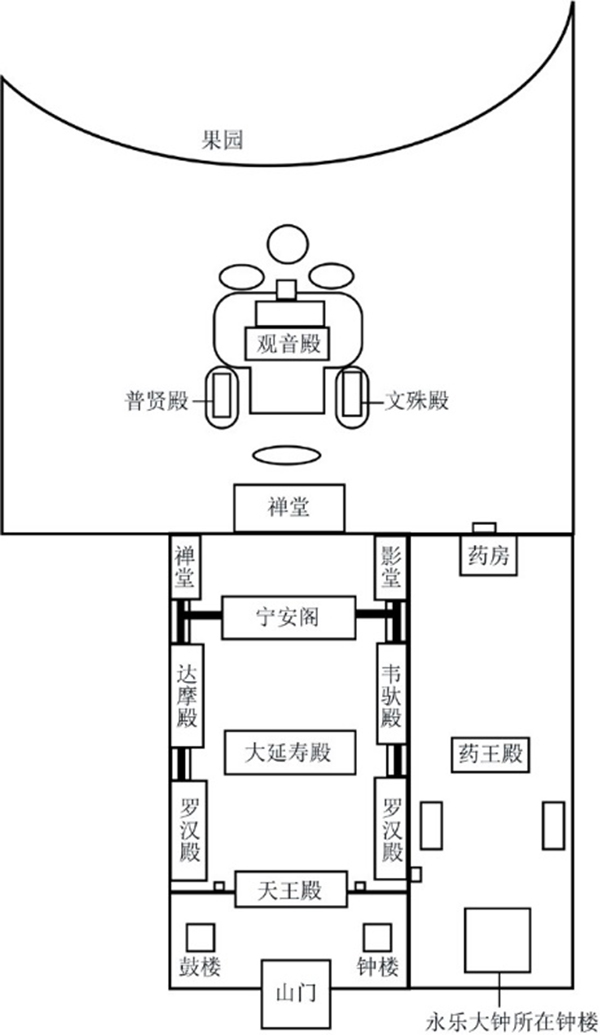

图五 万寿寺明代平面布局示意图

(据《北京考古集成》第9册所载《万寿寺选址成因考》文中插图改绘)

大钟作为一件“奇物”的性质,在它到达万寿寺以后变得更为明显了。从一些诗文资料中,可以得知它在寺中的大致位置。明人蒋一葵《长安客话》记载:“寺有方钟楼,前临大道,楼仅容钟。” ㉖清代文献亦记载万寿寺有“左钟楼,前临大道” ㉗。总的来看,大钟位于万寿寺东路建筑最前方,靠近传统寺院布局中钟楼的位置,而且专门建有方形钟楼来容纳它(图五)。这个位置对于前来观览的人来说相当显眼,并且独特的建筑能使人一眼就辨认出大钟所在。撞大钟成为寺院的日常活动,每天需由多至六位僧人配合一起击钟㉘。大钟为原本就富丽非常的寺院空间更添一种奇观,形成“登楼观者齐摩肩”的盛况㉙。前述明末《帝京景物略》所载九首万寿寺诗歌中有六首专写大钟,多赞叹洪钟之美与文皇功业,如胡恒《万寿寺钟》㉚:

先皇愿力超人天,镕金铸钟蛟龙缠。

一击渊渊震大千,十万八千灵文全。

我踏春烟春寺前,中官指入桃花烟。

拜手摩挲魂悄然,满字半字弥中边。

金火结成笔墨缘,神工非冶亦非镌。

九牧贡金大地然,持比贝叶孰脆坚。

心心有佛薪火传,万寿寺钟日月悬。

诗人在春天踏入这个鲜花盛开的奇妙空间,被大钟所吸引,除了观看之外, 还“拜手摩挲”,忍不住伸出手抚摸钟上轻微凸起的铭文。对大钟材质、形态和铭文书法的描绘贯穿在这些诗歌中,并为清代的众多“大钟歌”诗所继承。柯律格(Craig Clunas)曾在《长物》一书中谈论了晚明的文化消费及由此生出的对于“物”的敏感,例如明代文震亨《长物志》中对各类物品的色彩、装饰物和尺寸都进行过精确描述㉛。在这样的时代风尚熏染及万寿寺奇观空间的影响下,钟上佛经铭文的具体内容变得不那么重要,人们更多地将大钟表面满布的佛经看作它的一个奇特之处,并且还加上其他的想象:袁宏道诗描述大钟时说它“外书佛母万真言,内写杂花八十轴”,但实际上大钟内外表面全是文字,没有所谓的“杂花八十轴”。可见,他并未钻到钟的内部观察它, 而是努力以一件奇特器物应有的样子去想象、补全它。另外,也正是在万寿寺期间,“华严钟”的名字及大钟“内外书华严八十一篇”的说法开始广为传播。在对佛经没有过深入研究的人们眼里,这一简单的名字就足以显现出其梵钟的性质,且便于记忆,虽然钟上并无《华严经》㉜。

在有关万寿寺永乐大钟的诗作中,大钟的声音也被反复描写。胡恒诗中写“一击渊渊震大千”,池显方《万寿寺钟》“忽然鲸吼震宇宙”,林养栋《观万寿寺钟》“轰日中天起,惊山应律回 ”㉝……在万寿寺华丽的殿堂与园林间,钟声和 “声如海潮音”的梵呗之声交错,该是怎样一种热闹情境。身处其间者,耳目都能得到感官刺激。在汉经厂时没有得到充分关注的大钟,进入万寿寺空间后被众人看见、听见了。明代北京寺院众多,若遇重大节日时,各寺梵钟一同敲响,其声混杂,生活在城中的人不一定能准确分辨出钟声的来源。但没有一口钟像永乐大钟这样,被众多文献记载下来, 成为京城知名景观的一部分。永乐大钟作为一口响钟被真正听见,进入诗文、进入京城人的认知中,始于这一次迁移。《长安客话》写大钟的样貌与声音,字里行间流露出喜爱和对它独特性的认可:

数百年朱翠斑隐隐欲起,即置商周鼎彝间,未多让也。近年自宫中移此,昼夜撞击,声闻数十里。其声谹谹,时远时近,有异他钟。㉞

在作者蒋一葵看来,永乐大钟不但“声闻数十里”,而且“有异他钟”,被从众多钟声中识别出来。《酌中志》亦云:“是时雨旸时若,香火丰足,此钟日夜撞不绝声,云十万八千杵。”㉟无论在白天还是夜晚,大钟都持续发出声音,远播的钟声在北京城西回荡着,使人时时想起万寿寺奇观般的繁盛景象。

三、觉生寺 :政治空间与物证

晚明天启年间,万寿寺永乐大钟因一个讹言而被弃置于地㊱。不过,正是这一次沉睡,使大钟有了被重新发现、重新使用的可能。清代统治者则利用了大钟,将其转换为政治话语构成的一部分。

觉生寺位于京城西北方向德胜门外七里,在清代的主要功能是作为皇家祈雨的场所,《大钟寺》一书中就摘录有众多清代于觉生寺祈雨的档案㊲。清雍正十一年(1733)正月,觉生寺正式动工㊳。同年四月,内务府上奏言移钟事宜,并表示若皇上同意,会“将阁后悬钟一层另绘图呈见” ㊴。雍正同意了这个提议,但直到乾隆八年(1743),大钟才终于从万寿寺移到觉生寺的大钟殿中㊵。

图六 觉生寺大钟殿外观(笔者摄)

从整个寺院空间来看,大钟殿位于寺院最后方,是全寺最高的建筑,人们须依次经过寺院山门、天王殿、钟鼓楼、大雄宝殿、后殿、藏经阁,才能见到它。《燕京岁时记》这样描述这座建筑:“高五丈,下方上圆,四面皆窗,后有旋梯, 左升右降。”㊶它的上层设计成圆形,与天坛祈年殿顶层相似,符合觉生寺为皇家祈雨场所的性质(图六)。大钟殿的位置和样式,决定了它是整个觉生寺最重要的建筑,也是觉生寺区别于其他寺院的标志。在颐和园藏清代《京郊西山名胜图》等舆图中,也可看到觉生寺后部绘有一类似亭子的建筑,十分特别,上书“华严觉海”,此即大钟殿。根据现存的大钟殿建筑及殿与钟的关系可推知,当时应是先在木架上安置好大钟,再围着木架建起大钟殿的。在殿内,大钟占据了绝大部分空间,给入内参观者留下的空余地方并不太多,需要仰视才能观其全貌。空间的相对狭小和仰视的观看方式强调了钟的巨大体量,可让观者产生更为强烈的心理感受。

大钟殿内的空间并不算得上宽敞,却除了大钟以外,还立有一块石碑,上书乾隆皇帝的《觉生寺大钟歌》,是用沈德潜《觉生寺大钟歌》韵而作。与《帝京景物略》中那些在赞叹大钟之宏伟的同时颂扬明成祖功业的诗歌不同,这首诗一开头就写道㊷:

晁谋弗善野战龙,金川门开烈焰红。

都城百尺燕飞入,齐黄群榜为奸凶。

成王安在乃定案,夹辅公旦焉可同?

瓜蔓连抄何惨毒,龙江左右京观封。

谨严难逃南史笔,忏悔讵赖佛氏钟。

道衍俨被荣将命,犍椎冶尽丹阳铜。

穹窿重过万石簴,印泥精镂禅机锋。

夏屋十寻虞不举,鲸鱼盈丈方堪舂。

山灵水族无不具,魑魅魍魉怪哉虫。

欲藉撞杵散愤气,安知天道怜孤忠。

榆木川边想遗恨,凫氏徒添公案重。

……

诗句毫不掩饰对靖难之役的激烈批判,认为明成祖铸造如此巨大的佛钟是为了忏悔自身的罪过。实际上,进入清代以后,就开始有诗歌明言大钟与永乐靖难之役的联系,如张湄《万寿寺大钟歌》,在大钟移到觉生寺前就已写下“幽燕老蛟头角狞,驱走龙孙落烟渚”㊸,以及沈德潜《觉生寺大钟歌》㊹,乾隆的诗便是用其韵。对永乐大钟的“靖难”解读,以乾隆“大钟歌”为其顶峰。前文的分析提到, 大钟铭文只是佛经,几乎没有任何有关铸造者个人的痕迹,因此赋予了观者一定程度上的解读自由。对于乾隆皇帝来说,钟上的佛经除了表明它是一口奇特的梵钟以外,没有太大的意义,真正重要的是钟月牌位中的永乐年号。通过《觉生寺大钟歌》,他将“永乐”二字与靖难之役的历史事件勾连在一起。已有研究者指出,乾隆写大钟歌是“借永乐皇帝发挥, 其真正的目的是为了加强自己的皇权统治,告诫本朝官员臣下,要‘忠君’不可‘叛逆’” ㊺。

图七 永乐大钟与乾隆《觉生寺大钟歌》碑的位置关系(笔者摄)

大钟与石碑的空间关系,使得这个目的更为明显。矗立在大钟殿内的诗碑,位于大钟正东方向,其碑侧正对着钟裙上的“大明永乐年月吉日制”牌位(图七)。如此,前来参观大钟的人必然也会看到当朝皇帝的御制诗碑。当他们认真读完碑上的诗文,扭头就能看到钟裙上的“永乐” 字样。诗歌中写到的前朝旧物就在眼前, 物证的存在增强了诗中描写的历史事件的现场感,使文人墨客们循着皇帝的指引去追想这个悲惨的事件、缅怀牺牲的忠臣们。此时,大钟上的铭文究竟为何部经文已经完全不重要了,重要的是这口钟来自那个曾发生过靖难之役的永乐年间。而大钟被从荒草丛中拯救出来、又得以在这样独特的建筑中重新鸣响,无疑象征着圣朝的开明。

乾隆朝及以后的各种“大钟歌”, 大多拥有与乾隆“大钟歌”相似的叙事模式,如周长发《恭和御制觉生寺大钟歌用沈德潜元韵》㊻、秦瀛《觉生寺大钟歌同潘兰公温筼坡两舍人赋》㊼、沈廷芳《觉生寺大钟歌》㊽、朱筠《觉生寺大钟 歌恭和御制用沈德潜元韵》㊾等,都有写及靖难之惨毒、当朝之圣明。这些诗的作者都曾在朝中任官,因而对乾隆诗碑表现出极为一致的认同。可以想象,他们进入觉生寺后,经过数座普通建筑,一步步走向寺院深处的感受。官员们见到宏伟的大钟殿时,心中或已生起敬意;随后他们迈入殿中,先拜了乾隆朝所立石碑,再转身观看大钟,牌位上的永乐纪年倏然入目。朱筠诗近结尾处言“今皇作诗刻石上, 抠衣再拜心肃雍”,表明了自己对皇上观点的忠心追随,也复现出了臣子们进入大钟殿后的行为。觉生寺大钟殿成为了具有政治宣传性质的空间,为同类型大钟歌的生产提供了场景。在这个空间中,永乐年间铸造的大钟被清代君臣重新赋予了一种政治合法性,并造就了一种“永乐—靖难”的论述模式。

政治空间的形成,使得这个本属于佛寺的地方增添了儒家的价值观。一方面,从乾隆大钟歌及各种与大钟有关的诗作中可以看出,引导出对忠君行为的褒扬之词是永乐大钟这一物证存在的重要作用。另一方面,大钟本身也被重新审视。作为一件带铭文的青铜器,它被文官们用描述青铜礼器的语句来描写,如沈德潜《觉生寺大钟歌》云:“牙角觺觺蟠老龙,色相古黝兼青红”“庙社既建鼎吕定, 次及梵宇成华钟”。如此一来, 大钟不仅是靖难中烈士忠臣的骨血,还是前朝遗弃、本朝珍视的神物。和古代宗庙祭祀中的礼器一样,它可以证实朝代的正统性。巫鸿认为,在中国古代的九鼎传说中,九鼎被看作是“有生命”的,会自愿迁移到具有统治合法性的王朝㊿。或许在熟知儒家典故的朝臣眼中,大钟的迁移与上古神物的移动具有同样的性质。秦瀛《觉生寺大钟歌》感叹大钟曾“历劫”,并对“我朝舁此宝勿失,高悬绀宇法界严”感到骄傲。沈廷芳诗亦提及大钟“时来得鸣国家盛”——这里化用了韩愈《送孟东野序》中的“抑不知天将和其声而使鸣国家之盛邪”一句51。在乾隆诗碑的陪伴和众多诗文的解释下,钟声被视为颂唱盛世太平之声。这时,诗作者们对钟上佛经之具体内容的忽视更为明显了,甚至直言“镌题可辨大小沈,梵呗谁记南北宗”52。

四、余论

永乐大钟在历史上经三次迁移,使人不得不感叹这口仍能发出巨响的庞大铜钟竟有如此曲折的经历,甚至对它的完好无缺感到一丝疑惑——历史上的铜钟,在某些时期会被当作一种金属资源,常常要面临被熔铸的危险,如唐代就有“寺观钟及铜象,多坏为钱”,以及“以佛寺铜钟铸弩牙兵器”的事件发生53。若侥幸逃脱熔炉,也会遭遇其他不幸:大钟寺古钟博物馆的陈列中,有的钟上捐资者名字曾被抹去,还有的钟被涂上红漆,用作“警钟”……而一个可以更为明显观察到的现象是,除了永乐大钟,古钟博物馆所有的钟都只是处于陈列中的文物,从器物的角度来说,它们不再具有发声的价值和必要性了。而永乐大钟仍悬于为它而造的大钟殿中,配有新的木杵,几乎每逢新年都会被击响,以钟声宣告过去的结束与新一年的开始。

何物恒久远?郑岩曾以“破碎与聚合”为题,对青州龙兴寺造像的残破现象进行讨论,思考物的破碎、残缺在美术史中的意义54。受此启发,笔者认为“破碎”的另一个对立面“完整”也可以作为考察某些器物的角度,但这并不意味着采取概念先行的办法。有关永乐大钟之完整性的思考,是建立在对它的本体形式及所处空间、相关历史事件进行考察的基础上。经过研究,可以发现大钟本身的视觉特点决定了它具有构成空间、并在空间中对观者产生作用的潜力,而在进入性质不同的空间后,它便在世人眼中呈现出不同的意义。大钟从汉经厂移往万寿寺的壮观景象,在京城中留下了一段传奇;移置万寿寺期间,永乐大钟处在一个奇观空间中,加上晚明时期人们对“物”的敏感, 此时的大钟被当作一个奇物看待;明清易代后,永乐大钟迁至觉生寺,大钟殿建筑和乾隆诗碑营造了一个政治空间,大钟又成为了一件靖难之役的物证,由此产生了众多叙述内容相似的“大钟歌”。在这个过程中,改变的是大钟所处的历史空间和人们对大钟的理解,大钟本身却以完整的姿态留存下来,钟上佛经文字也未经改易。这是大钟与空间、时代及人们的解释话语微妙互动的结果。

①数据参考《解读永乐大钟》,载大钟寺古钟博物馆:《永乐大钟铭文真迹》,北京燕山出版社, 2001年,第1页。

②北京大钟寺古钟博物馆研究人员著有众多普及性读物,如高凯军、夏明明《发现永乐大钟》, 于弢《大钟寺》等;关于大钟铸造目的的讨论分歧较大,可参考《大钟寺古钟博物馆建馆二十周年纪念文集》一书所载论文。张保胜的《永乐大钟梵字铭文考》详细地考证了大钟梵文铭文的内容。铸造工艺、声学、力学方面的相关研究有:韩战明《永乐大钟铸造工艺探索》;陈通、郑大瑞《永乐大钟的声学特性》;夏明明、冯长根等《永乐大钟悬挂结构力学问题初探》等。

③高凯军、夏明明:《发现永乐大钟》,中华书局,2006年,第13—15页。

④㉓㉘[明]刘侗、于奕正:《帝京景物略》,北京出版社,2018年,第203页。

⑤[明]宋濂:《宋濂全集》(新编本)第4册, 浙江古籍出版社,2014年,第1393页。

⑥北京钟楼永乐铜钟体高5.55m,纽高1.47m,口径3.4m。数据参考自《北京文物精粹大系》编委会、北京市文物事业管理局:《北京文物精粹大系·古钟卷》,北京出版社,2000年,图版说明第2页。

⑦陈薇、孙晓倩:《南京阳山碑材巨型尺度的历史研究》,《时代建筑》2015年第6期。

⑧Alfred Gell, Art and Agency, Oxford University Press, 1998, PP.17-19.

⑨高凯军、夏明明:《发现永乐大钟》,中华书局,2006年,第45—46页。

⑩张保胜:《永乐大钟梵字铭文考》,北京大学出版社,2006年,第3—187页。

⑪此处“帝力”一词借自明人林尧俞《万寿寺》诗“寺成全帝力,民共拜烟霞”一句。见[明]刘侗、于奕正:《帝京景物略》,北京出版社,2018年,第205页。

⑫李富华、何梅:《汉文佛教大藏经研究》,宗教文化出版社,2003年,第435—438页。

⑬对于佛教与数学的关系,可参阅周瀚光主编:《中国佛教与古代科技的发展》,华东师范大学出版社,2014年,第102—135页。

⑭㉖㉞[明]蒋一葵:《长安客话》卷三,北京古籍出版社,1982年,第47页。

⑮据孙承泽《春明梦余录》以及清乾隆时所编《日下旧闻考》可知,德胜门东的铸钟厂内曾有多件大钟,“旧铸高二丈余、阔一丈余者,尚有十数仆地上,皆楷书佛经”。按:二丈余即超过6米,孙承泽所记录的大钟与永乐大钟相似,故可推知永乐大钟亦铸造于铸钟厂。见[清]孙承泽:《春明梦余录》卷六十六,清文渊阁四库全书本,叶15b—叶16a;[清] 于敏中等:《钦定日下旧闻考》卷五十四,北京古籍出版社,1981年,第883—884页。铸钟厂原址在北京钟楼附近,其地理位置据侯仁之主编:《北京历史地图集·政区城市卷》,文津出版社,2013年,第58 页。《帝京景物略》记载,大钟“向藏汉经厂”,所以它在铸成之后的第一次迁移应是从铸钟厂移至汉经厂。见[明]刘侗、于奕正:《帝京景物略》,北京出版社,2018年,第203页。

⑯《酌中志》的“汉经厂”一节中,没有在有关佛事活动的段落中写及大钟,却记载了万寿寺悬大钟一事,仿佛大钟是伴随着万寿寺的建立才出现在世人眼前的。见[明]刘若愚:《酌中志》,北京出版社,2018年,第116—117页。万历年间袁宏道《万寿寺观文皇旧钟》诗说大钟“蒸云炙日卧九朝,监寺优官谁敢触”“大材无用且沉声”,沈孟《万寿寺文皇御钟》也提到“斋心一默三百年”。见[明]刘侗、于奕正:《帝京景物略》,北京出版社,2018年,第204页。此外,《帝京景物略》记载大钟“向藏汉经厂”,接着又说“于是敕悬(万寿)寺”,用的词一个是“藏”,一个是“悬”,可见其差别。

⑰[明]刘侗、于奕正:《帝京景物略》,北京出版社,2018年,第202页。《张居正敕建万寿寺碑文》记载:“今上践祚之五年,圣母慈圣宣文皇太后谕上若曰:‘朕一寺以藏经焚修,成先帝遗意。’” 见[明]张居正:《张太岳先生文集》卷十一,明万历四十年(1612)唐国达刻本,叶11a。

⑱ ⑲[明]沈德符:《万历野获编》卷二十七,中华书局,2012年,第687页。

⑳[明]沈榜:《宛署杂记》卷五,北京古籍出版社,1982年,第39页。

㉑[明]刘侗、于奕正:《帝京景物略》,北京出版社,2018年,第203—205页。

㉒关于移钟的年份,《日下旧闻考》载《燕邸纪闻》云:“今徙置之日为六月十六日,亦四丁未相符,事亦奇矣。”按万历时丁未年为三十五年(1607)。见[清]于敏中等:《钦定日下旧闻考》卷七十七,北京古籍出版社,1981年,第1296页。《酌中志》云:“……此万历初年事也。至于三十年后,于西直门外万寿寺中建大钟楼,悬大钟一口……”亦可作为旁证。见[明]刘若愚:《酌中志》,北京出版社,2018年,第117页。

㉔全锦云、于弢主编,大钟寺古钟博物馆编:《中国古钟传说故事》,文津出版社,2003年,第1—3页。这个故事讲的是清乾隆时永乐大钟从万寿寺移到觉生寺的过程,或可作为其他移钟故事的一个参考。

㉕[明]贺仲轼:《两宫鼎建记》,中华书局, 1985年,卷上第2页,卷中第12页。

㉗[清]吴长元:《宸垣识略》卷十四,北京古籍出版社,1982年,第282页。

㉙沈廷芳:《觉生寺大钟歌》,见[清]阮元辑:《两浙輶轩录》卷二十一,清嘉庆仁和朱氏碧溪草堂钱塘陈氏种榆仙馆刻本,叶31a。

㉚㉝[明]刘侗、于奕正:《帝京景物略》,北京出版社,2018年,第204页。

㉛[英]柯律格著,高昕丹、陈恒译:《长物》, 生活·读书·新知三联书店,2015年,第52—70页。

㉜《长安客话》对钟上铭文内容的描述基本正确,而《万历野获编》《帝京景物略》《春明梦余录》等皆言钟上铭文为《华严经》,且这一名称在后来的诗文中也十分常见。甚至在大钟寺古钟博物馆研究人员收集到的一则民间故事中,铸钟匠的名字为“华严”,见全锦华:《东亚梵钟文化研究》,文物出版社,2018年,第61—62页。对于“华严钟”之讹,有研究者认为是因为沈度曾写过《华严经》,后来的人们将不同事件混淆的结果,见冬利、庾华:《明朝宫廷书法家沈度与永乐大佛钟》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2009年第6期。于弢则认为“华严钟”才是此钟的真正名称,理由是钟上经文可以反映出华严宗的思想。见于弢:《“华严钟”与华严宗——“华严钟”被后世称为“永乐大钟”的辨误》,载大钟寺古钟博物馆:《大钟寺古钟博物馆建馆二十周年纪念文集》,北京出版社、文津出版社,2001年,第197—207页。

㉟[明]刘若愚:《酌中志》,北京出版社,2018年,第117页。

㊱《日下旧闻考》引晚明孙国敉《燕都游览志》云:“迩年有讹言帝里白虎分不宜鸣钟者,遂卧钟于地。”见[清]于敏中等:《钦定日下旧闻考》卷七十七,北京古籍出版社,1981年,第1296页。晚明天启朝社会混乱,讹言很可能是缺乏安全感的民众为当下现状寻找原因的结果。

㊲于弢:《大钟寺》,北京燕山出版社,2006年,第9—13页。

㊳见《觉生寺碑》碑文,“经始于雍正十一年正月,告成于十二年冬。”载北京图书馆金石组:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第68册,中州古籍出版社,1989年,第157页。

㊴中国第一历史档案馆藏奏销档,转引自于弢:《大钟寺》,北京燕山出版社,2006年,第4页。

㊵[清]于敏中等:《钦定日下旧闻考》,北京古籍出版社,1981年,第1646页。

㊶[清]富察敦崇:《燕京岁时记》,北京古籍出版社,1981年,第51页。

㊷[清]于敏中等:《钦定日下旧闻考》,北京古籍出版社,1981年,第1648页。

㊸[清]阮元辑:《两浙輶轩录》卷二十,清嘉庆仁和朱氏碧溪草堂钱塘陈氏种榆仙馆刻本,叶22a。

㊹[清]吴长元:《宸垣识略》,北京古籍出版社,1982年,第287页。

㊺赵润华:《读觉生寺〈大钟歌〉质疑——浅析明“永乐大钟”成因》,载大钟寺古钟博物馆:《大钟寺古钟博物馆建馆二十周年纪念文集》,北京出版社、文津出版社,2001年,第136页。

㊻[清]周长发:《赐书堂诗钞》卷四,清乾隆刻本,叶17b—叶18a。

㊼[清]秦瀛:《小岘山人集》卷五,清嘉庆刻增修本,叶1b。

㊽[清]阮元辑:《两浙輶轩录》卷二十一,清嘉庆仁和朱氏碧溪草堂钱塘陈氏种榆仙馆刻本,叶31a。

㊾[清]朱筠:《笥河诗集》卷三,清嘉庆九年(1804)朱珪椒华吟舫刻本,叶28b—叶29a。

㊿[美]巫鸿著,李清泉、郑岩等译:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,上海人民出版社, 2009年,第1—17页。

51 [唐]韩愈:《昌黎先生文集》,《宋蜀刻本唐人集丛刊》,上海古籍出版社, 1994年,第486页。

52[清]刘墉:《刘文清公遗集》卷四,清道光六年(1826)刘氏味经书屋刻本,叶9a。

53《旧唐书》卷四十八,中华书局,1975年,第2100页;同书卷一百二十九,第3601页。

54郑岩:《破碎与聚合:青州龙兴寺佛教造像的新观察》,载范迪安主编:《破碎与聚合:青州龙兴寺佛教造像》,河北美术出版社,2016年,第1—9页。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441