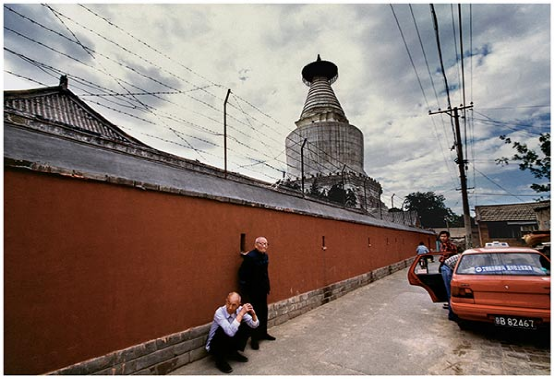

1990年,妙应寺白塔

讲唐山大地震文物震损,有些地方没说到。比如说有些故事性的,像是天宁寺塔它顶部有个砖掉下来了,正好下面有一个晚上值班的(工作人员),他那天晚上正在值班。我们去调查的时候,他说那砖掉在他床上,位置正好是心脏的位置,后来我们就逗他,说他“命大造化大”。(那时文物)还是有很多震损的。当时我还爬到天宁寺塔,后来不是出了天庆四年的一个刻石在塔顶上,塔顶上面的几条脊、瓦都脱落了。像燃灯塔在通州,距离唐山更近,也是损坏的比较厉害。这几个比较高大的塔都受到了地震的冲击。

再说城里(的文物),就是妙应寺白塔,和我(之前)说的北海白塔,因为它们是砖石结构,比较高耸,所以波及的大。妙应寺白塔在北京现存的元朝的文物里面,当然不能说没有名的那些,有名的它就是唯一的一座了。当时是忽必烈建元大都以后,射箭来定都城的四至。

咱们现在叫白塔,其实还是应该叫原来的名字——大圣寿万安寺,然后到了明代的时候,改成了妙应寺,现在俗称白塔寺,是这样的过程。(白塔)它底部大,但是十三天和华盖之间震得非常厉害,就酥了。你要是看它都害怕,那砖都飞了。我们后来向国家局报,说白塔寺的危险性是最大的,因为它在城里啊。我记得站在那上面看,锦什坊街上老太太炒菜,看那人已经很小了。像是锦什坊那街,还有东廊下、西廊下,看得很清楚。所以后来首先要上报,就要修它。

原来(白塔)塔底下有八条链子,都给挣断了,现在在妙应寺白塔的华盖下面加了八根斜撑的柱子,原来没有。原来华盖下面,十三天下面,还有瓦刀抹子。传说明代的时候,给覆钵上锔铁箍,所以有瓦刀、抹子。还有金代的千佛牌,都震落了,都震没了。所以在当时危险的情况之下,国家文物局就批准了1979年的时候,要修缮(妙应寺白塔)。

妙应寺白塔天盘仰视

当时我站在塔顶上一看,街道密密麻麻。要修缮妙应寺白塔,在北京也算一景啊。房修二公司古建队他们用了6000根沙篙,才能搭成一个满堂红的、全面的(脚手架),因为它很多地方都坏了。好比1962年装避雷针,就搭个局部的(脚手架)就行了。1964年,覆钵的白的皮剥落了,那一年也修了。

我们坚持说修的时候,不要用白水泥,要用麻刀、白灰。咱们中国为什么现在修缮了很多(文物),很快就(又)坏了?古代白灰要挖出来以后要放三年,要淋三年,要把那里面较劲的兴儿都没了。那时候要抹上,就不至于马上就掉,另外里面不能再加白水泥了。所以1979年这回,就强调要用传统的方法,要用麻刀,加白灰,所以那次工程比较大,是地震以后第一次大修。(白塔)历史上也有过修缮,但这一次是比较大的大修。

所以当时就打了6000根沙篙。我们那时老去,我记得我见过房建二公司的一个工人,一个小孩,他光着脚(干活),我说“那上面多扎啊,你不怕啊”,他说“没事儿!”他就把沙篙夹在右边的胳膊上,然后往上顺,上面那个人就接着,一直这样顺,顺完就搭起这样一个(脚手架)。周边的老百姓都看啊,这也是咱们国家古建上一个修缮的大工程。

那时候房修二公司的古建队他们有学古建的当设计,还有他们的老匠人都参加到这个工程里面。后来修完了,就说十三天坏的厉害,怎么办?就找了建设部的专家,叫陶逸仲——那是中国结构的专家,通过他同意,在塔底下来加了八根柱子。就是怕那个天盘(危险),等我们上去,测量以后,(天盘)它的直径是9.9米,我给你简单形容,就是三辆130车可以并排搁下。另外这个塔,测试是50.9米,从它的基座开始算起。北海是30多米,天宁寺燃灯塔倒是比它高,但是它是实心的、密檐的,这(白塔)是覆钵式的塔。

二十世纪初,航拍妙应寺白塔一带

1979年的11月1号,那时候我们一个礼拜休息一天,不像现在休息两天。好容易休息一天,在家洗洗衣服,照顾孩子,忽然通知,白塔寺上面发现东西了。于是赵迅、我、洪鑫,我们三个人就去了,发现什么了呢?他们在修顶部的时候,顶部要掀开华盖,华盖上有八个格,每个格有木头的盖,上面再盖锡,北京话叫“锡镴背”。实际上皇家建筑、高级建筑才能用锡镴背,故宫很多建筑都用锡镴背,白塔寺因为是元世祖敕命建的,所以它也有锡镴背。但是锡镴背也有残损,所以底下漏雨,他们就要掀起来,看的时候就发现八个格里的《乾隆大藏经》,七万多卷。

当时上面就要修了,东西就不能不拿出来,就用箩筐里面垫上纸、棉花,因为《大藏经》已经糟了,有的签儿还有,那我们都说要留下来,任何有字的东西都要留下来,那是黄皮的,是乾隆十八年净装的。过去有记载,但并不知道白塔顶上具体的净装了些什么东西。所以《乾隆大藏经》是(其中)最大的一部文物,用箩筐运下来。

后来有信佛教的国家,主要是尼泊尔,他们有意见。但是咱们也可以解释,文物仍然搁在上面,风吹雨打也是不行,于是就取下来了。这点咱们做的很到位,一定垫好了,完整的放在什么地方、残的放在什么地方、零星的纸片放在什么地方,都保护起来。当时还没有白塔寺文物管理所,是北京文物管理处,文物局是1979年12月才成立。当时就是成立一个古塔修缮办公室,我记得有贾书玉,还有房修二公司的关师傅,关双来等等,后来文管处管工程的同志说,我们不能自己取下来,房修二公司的同志也说,我们不能取文物,是得你们搞文物的人来拿,所以我们就连续在那里清理了几天,这里面就出土了一些很重要的文物,我们不是以经济价值来算,是以它的历史价值来衡量。

装订成册的重印《清敕修大藏经》

第一就是《大藏经》,还有就是乾隆受戒的袈裟,另外还有僧帽、赤金的长寿佛、三世佛,等等。其中还有一件,首博曾想用一些方法把它打开,它就是像小时候缠粽子一样——小时候缠粽子五颜六色的,这个也是五颜六色的一个七彩册,就给它缠着。当时我们是觉得没有本事,就不敢随便,不像现在,什么都敢,我们那时候没有经过批准,是不敢随便(动)的。后来有人用特异功能,说里面就是一个图册、佛像,我不知道现在怎么样了,反正我们当时对待(文物)是比较尊敬的。

另外有一尊佛,做的挺好,外面还用铜套给套起来,上面錾的花纹、花草,反映乾隆时期造办处的工艺确实是高。这些东西我曾在《旅游》杂志简单的写了(介绍)。

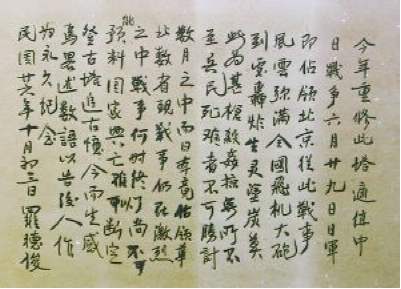

现在对白塔寺更加推崇,或者说重视,是因为《罗德俊手书》,就是1937年11月,当时有个人叫罗德俊,他看到日寇侵略北京,我还记得他说:“日寇飞机轰炸北京,百姓生灵涂炭,登高在塔上,往卢沟桥”看到国家受难,心里面的悲愤。后来我就给它起了个名字,就是一个民众的呐喊。我估计(罗德俊)利用一次修缮的机会,他(把手书)塞到天盘的缝里面了。我不说我们三个人,是谁拿下来的,我们也不去争这个。但是我认为我们都是学历史的人,会有这种意识,因为当时还有民国的纸币、报纸等等,其中罗德俊这张非常引人注意,实际上它就是一张白报纸,我记得都很不好了,但是这个内容,作为我是一个学历史的人,我觉得它珍贵,所以我们就把这件东西保护下来,就放在了白塔寺,后来不是还有轩然大波,说找不到这件东西了。实际上我们还搞过展览——妙应寺白塔发现文物的展览,搞完展览我们和白塔寺都交接了,结果后来引起社会注意以后,他们找不到。这件东西去年的时候,在抗日战争纪念馆展出了,这就说明我们文物工作者还是热爱自己的事业的,我们不是说只有乾隆十八年的文物重视,民国甚至于抗日战争时期的这样一件文物就不重视。要是我看,虽然它是很平凡的一张纸,但是我认为它够一级(文物)价值,我们不能说瓷器、铜器就重要,这就不重要,这是很好的。尤其去年在抗日战争纪念馆展出以后,反响很大。

罗德俊手书

当时我们分析,白塔寺须弥座的西南,有一块刻石,1937年的时候,当时民国政府文物整理委员会当时在修缮北京的很多重要古建,比如孔庙、国子监、五塔寺、白塔寺等等,那时候还有个好的习惯,修缮完后要立一块石头,说明哪一年由哪里进行修缮,竣工后立这样一块石头。所以通过那块石头,可以知道罗德俊就是利用那次修缮(放入了手书),因为那次工程是秋天开始,到12月完工的。但是那块刻石里面没有说具体修缮了什么地方,我分析罗先生,估计他至少有文化,他的毛笔字写的至少是可以的,另外他有机会(把手书)放在上面,另外这种事情,我认为他也是冒着风险,是一种爱国情怀驱使他。

1937年,日军进入北平布告

后来还想找他的后代,因为我们分析他至少是个记账先生,要是一般的工人,不见得会写那些文辞,而且他能放上去——不搭架子上不去,要有工程,所以是跟那次的工程有关。后来我们也通过我们的老专家,杜仙州先生等,想找他的后代。但因为不知道他当时是不是在这里参加修缮,所以就无法找到了。

当时李滨生家就住在白塔寺附近,他天天要来聊天,他通过我知道这件事以后,在北京市政协会议上总是呼吁,他呼吁说我们努力想把罗德俊这张文书要保护起来,很关注这件事情,现在他都90多岁了。1957年(反右运动)李滨生受到很多坎坷,但是对文物保护仍然很关注,那时我们经常(在白塔寺修缮现场)见到他。

白塔寺中的阿尼哥像

妙应寺白塔是1961年3月4号,第一批公布的国保单位,它在全国的覆钵式的塔当中是最大的一座,而且当时定的它的年份是元代至元八年,经过1979年的修缮,我们看到了它的里面仍然是有砖雕的,所以我认为可能是后来外面又砌成现在这个样子,但是已经公布他为元朝,是局部?还是全部?现在没有这方面的材料,我觉得还是尊重国务院公布的名称,叫“妙应寺白塔”,不是叫“白塔”,也不是叫“白塔寺”。

独乐寺白塔里面也有砖雕,那应该也是早期的,所以(白塔)起码是元朝初期以前,原来不是说至元八年以前,原来还有辽塔,现在我们说不清楚,是在辽塔的基础上建的?还是在它附近建的?宿白先生曾经考证过,但是没有实物见证,所以现在就说它是至元八年所建。

阿尼哥到了五台山,还建了塔院寺,也是按照阿尼哥建造白塔的形制,在五台山有个塔院寺,那里有一个塔,那个现在定他是明代的,不是元代的。所以妙应寺白塔一个是年代,史书上有记载;再一个就是因为尼泊尔的工艺家阿尼哥(所设计、建造)。

阿尼哥从尼泊尔到了西藏,他是工艺家,不完全是建筑家。像古观象台的浑仪、简仪,那都是元朝郭守敬主持所做的,阿尼哥也参与了这些。另外有些佛像,像是旃檀寺的佛像,都有阿尼哥他在其中参与了设计,不一定是操作、制作。在他死后,元朝赐封他为凉国敏惠公,神道碑有过著录,说他死后葬在“香山乡岗子园”,白塔寺工作人员想找到阿尼哥的墓,但是香山乡相当大,“岗子园”是个形容词,不一定是个具体地点。阿尼哥在中国当了官员,娶了很多妻子,他的儿子在元朝也当了官,从他这里也体现了白塔寺不单是体现中国建筑的成果,也有尼泊尔工艺家的贡献。现在在白塔寺里面有阿尼哥的像。

我很关注这些东西,我毕业后对佛教很感兴趣,在《中国文物地图集》编《河北地图集》的时候,我突然眼睛一亮,看到他们有一条说道阿尼哥,说他和忽必烈的母亲曾到正定,正定有裕华温泉,另外忽必烈的母亲是信景教,汪古部的人,到那里去,可能是路上施舍功德主,我一看(塔上)功德主官称也与阿尼哥相符,后来我就和《河北地图集》的主编说:劳你的驾了,你是搞新石器时代的,但我希望你把阿尼哥这一条加上,(阿尼哥的记载)苦于找不到实物,希望你手下留情,把这一条留下。后来白塔寺的工作人员还去了一趟,看到塔上有记载,阿尼哥随着元世祖的母亲也施舍了。这点就证明阿尼哥不但修了白塔,还找到了阿尼哥保护中国古代的塔的证据,他也尽了自己的菲薄之力。我认为这个人还是值得崇敬的。

妙应寺白塔一是它的形制,也就是我们说的它的样式,在中国的覆钵式塔里是最大的。中国的塔有密檐式、庭阁式等,覆钵式的塔从目前看,妙应寺白塔是最早、最大的。

当然这个塔是至元八年建的,它前面的庙——大圣寿万安寺,在元大都里面是非常重要的寺庙,其他寺庙都没有了,只有它还遗存。当时大圣寿万安寺的面积很大,他有东廊下、西廊下,后面一直到(明代的)朝天宫后面,这个寺庙是很有价值的。到了清代的时候,那里变成了北京的八大庙会之一,像是隆福寺庙会、护国寺庙会、白塔寺庙会等等,都是庙会的地方,当时是很热闹的。

白塔寺山门及开光法会牌楼

信众在庙会上放生

唐山地震之后,我们还冒着危险,捶拓了9.9米的天盘旁边的36片华幔,上面都是施舍人的名字,主要是明代晚期,万历以后,再早的不多,张三李四谁家的妻子施舍了钱,就做这样一片,下面还垂着风铃。以前,城市比较安静的时候,风一吹能听到白塔寺的铃铎发出的很美的音,现在噪音太多,什么也听不见了。

当时搭的架子比较密,我们敢于坐在那上面,我记得坐在架子上面往下看,我都害怕,但是我们还是拓了,再有这样的机会太难了,在那上面拓多危险啊。我有两次这样的经历,还有一次是在云居寺,我和刘卫东他们抄上面的题记,老百姓在上面墨书的,那还矮一些,这是50.9米,我觉得这也是对文物的一种赤诚——我18岁时候就决定要学考古,那时候更坚定了这样的信念。我们的团队里的很多人都不在了。

另外如果我们不到塔上去,很多事情就不知道。1964年修缮的时候也上去过,但那时候的文物意识不像后来。我们就在那个小塔,9.9米的直径,上面有个塔刹,也是做成了一个覆钵式的小塔,是鎏金、铜的,这上面有“至正四年 诸色人等降 安辅 记”,我记得上面有这样的内容,后来白塔寺的工作人员告诉我,他们擦洗之后,看到的字比我们那时候看到的多。这就证明在元朝末年,至正四年的时候,白塔肯定修过。另外这个划刻的很潦草,我估计也是工匠留下的。像我们在万佛堂孔水洞调查北京唯一的华塔的时候,晚上吃完饭没事瞎转,我还记得清楚,赵其昌先生说:这发现了字了!—大意是“咸雍四年 随姊姊来游”,大家高兴啊,说我们北京的华塔能有绝对年代——那起码是早于咸雍四年之前的。所以妙应寺白塔这个“至正四年”的划刻,我觉得也是很珍贵的,而且这个小塔,重达7吨,压在中间,如果没有这样一次修缮,就不会知道这样的情况。像云居寺塔,上面放了一个锅,一个铁锅,也是因为搭了架子上去,我看到了,如果没有这样的机会,就无法发现。

一般的塔上是仰月,唐代是山花椒叶,阿育王塔那样的形式。晚期的有可能是一个小塔。妙应寺白塔是以7吨中的铜塔做它的塔刹,这也是修缮发现的一个成果。

我们认为这一次的修缮,应该是载入史册的。我们请北京市文化局的副局长赵枫川,他是书法家,我们拟了一个稿子,请赵枫川先生写了一篇,放在铜塔底部。我记得还拿了东西给包住,那就是后人再发现,我是看不到了。

远眺白塔寺

妙应寺白塔不好修的原因是,西北风以来,容易把它的石灰皮吹掉,当时我记得在妙应寺白塔的西北,有一个西城区豆腐厂,文物工作队派我去和他们谈,和他们辩论,我们说(豆腐厂有)环境污染,国务院开过一次关于环境的会,我去参加过,我和他们说,你们应该尽量收缩,不要再扩大生产的污染,他们说“这牵扯到西城区90万人民吃豆腐的问题,怎么能说不能扩建呢”,不过最后还是拆了。另外白塔寺药店,记得当时我刚上塔,我当时负责地上文物,有人说让她下来,是规划同意要建药店的,我说我不知道,于是发生了争论。咱们文物局那时候还没有成立,成立了也没有那么大的权利,但是我觉得我们大家还是热爱自己的事业。我记得那时我还写了论文,关于妙应寺白塔的环境。

后来妙应寺白塔的山门被拆了,就变成了西城区副食商店,后来政府重视,把副食商店迁走了,另外把山门恢复了。但是外面的地面比妙应寺高出了那么多,这说明后来地面都有变化。

白塔寺所藏唐卡

妙应寺的管理的变迁也是很多的,1961年的时候是归佛教协会管,那时候两廊住着40多户人家,经过文管处这么多年的努力,这40多户已经搬走了,也变成了展室。但是中间没有文物,中间当过西城区电影院、少年之家等等,所以殿堂里面只有最后的一座具六神通殿里有(文物)。那里面的唐卡特别好,应该是乾隆时期的,它的颜料都是矿物质的颜料,现在的颜料画完没有几年就不行了。其它殿里的文物,都是从其他地方(文革时)保留下来的文物,重新净装在里面。我记得拈花寺的二十八周天,有一部分就在白塔寺,还有一部分在法源寺,我还要赶快回忆一下这些事情,因为我们当时搞这些工作的人,很多都已经去世。我觉得我有义务把这些佛像“迁了户口”的,“新户口”“老户口”都说明白。“文革”是一种非常事件,我们不能贻误我们的子孙。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441