4月23日,由北京大学考古文博学院、清华同衡规划设计研究院技术创新中心和人民日报人民文旅研究院三方共同编制的我国首份《中国城市历史文化遗产保护利用指数评估报告》(下称“报告”)在第四届中国文旅品牌影响力大会现场正式发布。

报告顺应城市历史文化遗产保护利用从“本体保护”到“活起来”的新理念,积极应对快速城市化进程的新挑战,突出整体性、互动性、公共性三大导向,围绕遗产、城市和人三大要素,选取“资源与价值”“保护与发展”“认知与传播”三大评估维度,并进一步构建6个中类指标、28个小类指标(共涉及37个计算项)的指数体系。

图片来源:《中国城市历史文化遗产保护利用指数评估报告(2021)》

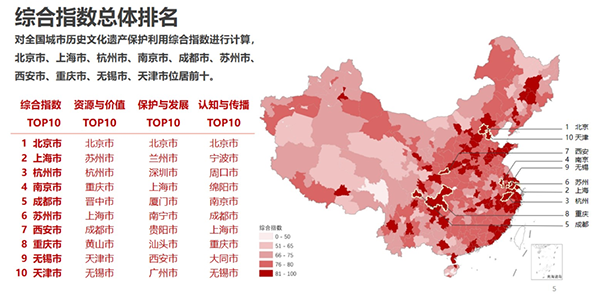

通过对全国367个城市测算(不含港、澳、台),对上述各级指标计算整体采用加权平均方法,并结合对象城市历史文化遗产资源禀赋进行修正。最后,加总三大类指标并进行对数转换与标准化,得出综合指数排名结果,以及三大维度的分项排名结果。北京、上海、杭州、南京、成都、苏州等城市综合指数排名居前十位,其中,北京在三大类指标评估中均位列第一。

图片来源:《中国城市历史文化遗产保护利用指数评估报告(2021)》

通过评估,对城市历史文化遗产保护利用工作带来一些启示。一是“底线责任”。历史文物是不可再生的宝贵资源,是城市管理者肩负的对历史和未来的责任。通过大数据摸清家底,加强信息公开,建立更严格的保护政策,探索更科学的保护方法,制定更刚性保护措施,防止破坏性开发、建设性破坏,守住城市之魂。二是“系统观念”。从推动城市遗产保护利用治理现代化的角度,必须坚持总体规划、分步实施,系统综合、有序推进,以“点”为基础、以“线”为纽带、以“面”为带动,创新构建多层次、全周期、系统性的城市历史文化遗产整体保护体系。三是“适度融合”。传承城市历史文脉也并非简单复古,而是要坚持真实性、完整性、最小干预、活态更新等原则,实现遗产保护与文旅发展的“双赢”。四是“动态均衡”。各个城市应依据自身资源禀赋及发展阶段,制定适宜遗产保护利用路径,在保护与利用的动态均衡中,实现遗产保护与城市建设浑然一体,在良性循环中实现社会效益和经济效益相统一。五是“数字赋能”。大数据、人工智能等新一代信息技术还将在城市历史文化遗产保护利用更多场景应用上精准赋能,包括提供工作数据基础、协同管理平台、遗产信息监测手段,以及拓展公众参与渠道、丰富公共文化教育服务方式等,通过“数字化”赋予历史文化遗产“新活力、新生命”,为重塑生活在城市中的“人”与“遗产”之间的关系创造更多的可能。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441