“中小学项目科普研学项目建设与博物馆教育”学术沙龙

为推进博物馆特色教育项目,加强专业科普建设,《中小学科普研学项目建设与博物馆教育》主题沙龙于9月11日在古陶文明博物馆举办。北京博物馆学会、北京市科学技术协会、北京市史家小学、首都师范大学以及多家博物馆的领导、老师与会出席。

本次沙龙分为四个板块,分别摘要如下:

01

主旨发言

第一板块由古陶文明博物馆董瑞馆长主持介绍沙龙主题《中小学科普研学项目建设与博物馆教育》,沙龙聚焦科普研学课程研发,旨在传播与普及科学思想,突出科学传播形式的创新与发展、科学普及方法的研究与应用,实现博物馆“科学+展览+教育场馆”的融合发展。

北京市博物馆学会哈骏秘书长:

要把博物馆的资源利用好,而且让青少年能够喜欢博物馆,愿意来博物馆参加活动,这是现在特别是近期教育部和国家文物局出台的文件的一个主要内容,我们如何落实?实际上今天这个会就非常的及时。而且我觉得通过今天董馆长组织这次研讨和咱们相关部门的大力支持,咱们这件事一定会越办越好。

白纸坊街道科协科普专干郑心:

近三年,白纸坊街道进一步的挖掘了古陶文明博物馆的资源,街道搭建平台,先从宣传推广街角度入手,从辖区19个社区延伸到千家万户,主要是针对青少年,以孩子带动一个家庭,以家庭带动整个社会。让更多人知道咱们博物馆的存在,走进博物馆,认识博物馆,然后爱上伟大的博物馆的宝库。

首都师范大学初等教育学院教授白欣:

深度学习是大家非常关注的一个话题,那么学生、学校要利用场馆内的一些丰富的资源,比如说实物图像,包括古陶博物馆这有很多的陶器、陶片、瓦当等等。那么场馆提供了这种真实的科学学习的情景,在这个情景当中学生有一种构建,它可以在这个情景当中真实性的学习。因为我们到了场馆以后,我们开展的课程应该是以大概念、大问题、大任务、大项目的方式开始来做,那么这个时候你以大任务、大概念大项目的方式开展,就很容易让学生产生一种整体式的构建。所以他就会摒弃那种孤立的单个的知识性的学习,把这个知识点之间的相互整合起来。我们在这个方面要拓展这种思维的广度和资源的广度,要形成一种高阶的思维,包括设计性的思维,工程性的思维,包括概括分析解释、预测啊、设计评价,包括这种系统化的建模等等。

02

经验分享

北京市古代钱币展览馆副馆长顾莹:我们这课程其实是从2017年的3月就开始进入史家小学了,大致我就分了三个阶段,第一个阶段实际上试行阶段;第二阶段有体系阶段;第三阶段成熟阶段;在馆校合作的几年来,通过博物馆与学校方面的不断磨合,使博物馆社教人员对博物馆课程进校园有了更加清晰的认识,将传统的知识传播转变为激发学生兴趣,让学生对课程涉及的问题进行有效地探究,从而带动学生走进相关博物馆进行深入的学习。

这一系列课程所要达到的目标:

1、鼓励学生主动进行探究性学习,课程本身只是为了激发学生的兴趣,让学生去进行发散性的思维。

2、让学生对工匠精神内涵有所了解。

3、对古代科技发明规律的认识。

4、在此基础上使学生增强民族自豪感和对传统文化的认同感。

史家小学人文科技部教师郭志滨:

我们的博物馆人一定要想一想我们的博物馆教育到底应该怎么做?现在很多人在双休日,节假日,寒暑假的时候都会去逛博物馆,然后会发一个朋友圈,在朋友圈里往往会写怎样博物馆?也许可能会写逛博物馆,打卡博物馆,刷博物馆…但实际上我们更想说在学校和博物馆结合在一起开展教育的时候,我们想说它最正确的姿势是要让学习在博物馆发生,也就是从逛博物馆到学在博物馆。那么怎么才能做到学在博物馆,也就是我们的每一堂课如何去设计?我们在博物馆教育里面,不要再去聚焦知识了,而要聚焦一种学习和思考的路径。这个路径就是告诉孩子博物馆里的东西跟我们的生活是有关系的,现在生活中的东西我们不断的向前去寻它的起源,你会发现其实它可能还在博物馆里,这就是真实的世界和符号世界的一个转化的过程。那么在这样的一个过程中,我们的孩子他才能够喜欢博物馆,爱上博物馆,想去博物馆,并且到了博物馆以后知道我看什么和怎么看。我们以小学为例来进行讨论。小学生在博物馆里的学习就是体验和感悟为主。让学生在一系列的体验和感悟的过程中,深度学习。那么在这样的一个过程中,我们让孩子不断的去分析和思考,他就会发现很多,收货很多!

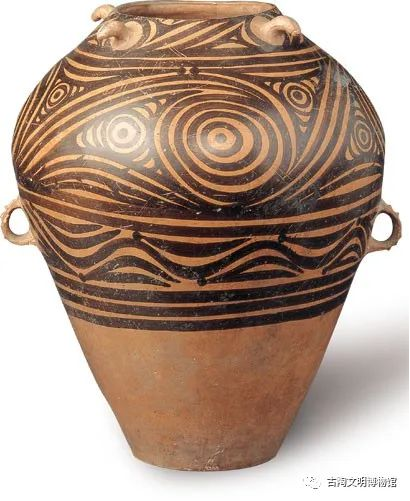

例如在体验过彩陶纹饰绘画的活动后,学生会品悟到这样记录水的陶罐在我们这段历史时期有非常之多,它说明了什么呢?第一,人们为什么画水,生活在水边可能以水为生。第二,画的水能够给它画出来,说明它有了美的追求。第三,我们解决了怎么平均分的问题,说明他有了早期的数学概念和数学的启蒙。那也就在告诉我们6000多年前我们的古人已经开始迈向了文明,所以古陶看的是什么?看的是文明,但如果我们不给孩子这样的一个经历的话,你就告诉他这是文明,他能看得出来吗?

1、北京古代建筑博物馆社教部李莹:

我们是属于不断的完善,那么在中国古代建筑的技术方面,实际上我们有很多可以挖掘的内容,比如说我们现在在史家的课程中,我们主要是先是让孩子们认识到中国古代的木结构建筑,那么这些木结构的建筑是如何建造的?那么最独特的一个构架,我们管它叫做斗拱,

榫卯的技术,我们告诉孩子们中国古代建筑它的特点是什么?它具有抗震性。在开发博物馆课程中,我们也有一些我们自己的困难,比如说我们作为博物馆来讲,尤其是我们现在的这种活动教具的开发的平台,真的很局限,很单一。

2、原创模型工作室张鸿铨:

我有一个特点就是综合能力比较强,我根据这个照片一个鼓泡的照片,我可以根据当时科技水平,它的技术水平跟相似的农业机械家具结构,我来把它复原起来,就根据这一张照片,我来把这个炮车从结构从外形到结构我都给它复制出来,得什么4门炮就是1:1的,德尔门有4个炮筒,我就给他配了4个炮车,这个炮车我可以很负责任的说就是说在全国之内最准确的,因为我是根据照片复制的,其他的很多一些博物馆跟包括军博,还有各地沿海一些博物馆,还有一些什么像大同、平遥。

3、古观象台社教部主任陈晓:

我们的课程的选题计时器与孩子的生活息息相关,课程设计中通过教具的设计和互动小实验,让孩子们通过最简单的方法能够了解天文计时的原理;说孩子们对做动手操作是非常感兴趣,能够用自己的组装仪器向大家照这张相片,心里也是非常高兴的。但是存在的问题就是怎么样做延展性的这个学习和探究的学习,这个是非常重要的。

4、西周燕都遗址博物馆社教部岳新:

我们的课程以西周燕都遗址博物馆馆藏青铜器的拓片为切入点讲授拓印制作,把青铜器图案刻印在大理石上,利用这样的拓板,讲授拓印的基本技法,体验拓印的乐趣,培养学生认真观察、细致操作的习惯。同学们可以通过青铜器铭文拓片,了解青铜器背后的故事;通过青铜器的花纹拓片,认识更多的动物纹饰,增加对博物馆的兴趣。

5、偶得时代文化公司王璐:

雕版印刷是人类非物质文化遗产,他可能没有像瓷器、昆曲那么高大上,但是没有雕版印刷就没有文明,因为这个文明没法广泛流传。后来由雕版发明了活字印刷,还有年画的印刷,然后同时也体现了工匠精神,这本身也体现了雕刻的技术,还有雕刻现场和美的艺术,这是一个综合表现。雕版印刷传播到西方之后发展出了活版印刷,以其文化内涵丰富、应用方便快捷,能够满足多人次快速体验的要求,非常适合应用于博物馆宣教活动中。

6、成贤学堂运营总监康建红:

教育部制定了中小学传统文化教育指导标准,按照这个标准我们做了一个传统文化教学体系,它有三个层次,第一个层次就是要形成文化的记忆,达到初步了解;第二个层次是要增进文化理解,换句话说我们有一门课就叫做写好中国字,讲好中国话,做好中国人,就是说我通过什么来认知到我自己是一个中国人。第三个层次是提升文化自信,实践和践行。我们是想让孩子们学习这些东西,从生活的用品中,然后他们去发现咱们老祖宗的智慧;通过我们的非遗体验课程让每一个孩子更能发现自己不同的优势,孩子们如果能够发现自己的长处,然后对自己有一个正确的认知对自己未来非常重要。

7、中国古动物博物馆社教部李慧:

我们这个课程主要也是要融合科学方法和科学思想,我们所有的课程都请了最顶尖的国内的专家。

比如说我们古人类这一块请的吴秀杰老师发现了很多古人类头骨的,然后他们这几年来给我们做一些学术上的把关。

我们为了像人类骨骼这种东西,怎么能让孩子接受,我们也想了很多办法,我今天带来一个头骨。枕骨大孔就是跟我们颈椎和头骨交接的部位,黑猩猩的枕骨大孔不在头骨的正下方的,它是在偏后一点的位置,在这个位置就是因为人直立行走之后,直立行走的姿势促进了头骨的演化。现场唯一的小朋友被李老师吸引了,主动参与拼骨头了。

8、北京市古代钱币展览馆副馆长顾莹:

1、课程1的巧克力铸币活动深受学生的喜爱,但是实操环节需要较多的人员服务,如融化原材料,指导学生浇铸,还需要有冰箱及时冷却才能完成,所以过程中的环节偏多,操作用的器材需要消毒,原材料也需要严格把关。

2、课程2的利用铜钱范模翻制陶范,需要控制好陶土的湿度。

3、课程3的母钱翻砂法,实操环节比较费时,学生只能体验过程,没有最终的成品。

9、观复博物馆刘畅:

我们做猫也不是一味的逗孩子玩,哄孩子玩,是有一些馆藏器物的结合,您拿中间那黄锵锵来说,手里拿的是一战国的铜镜,青铜器。青铜器别说孩子就连一般大人都很难喜欢,您逛故宫人最少的是青铜馆,它不如瓷器、玉器那么样招人喜欢。那么黄锵锵,我们给他的人设猫舍,性格的设定就是臭美大妞,没事就拿一镜子跟着照,这是我们最早做猫的初衷,什么意思?孩子去博物馆,你比如说一个班30个人,有15个喜欢,他就有15个不喜欢,你喜欢的该去去,不喜欢的怎么能来跟孩子说走,咱那周末逛博物馆你不去,这博物馆有猫有点意思去了。来我们这儿一看黄锵锵这臭美大妞,还说她拿着镜子是什么?买10万个为什么您翻不着?您进博物馆展厅听我们讲解,您就知道,这算是一个文化的推广,我们给猫出的书,还有一些文创出的书,这是一部分,现在是将近30本有书号的这种书,还都挺畅销的,所以很多孩子过来,现在是孩子拽着父母来我们这儿,孩子没准因为喜欢猫能走进博物馆,也没准因为喜欢观复猫,愿意去了解背后的这些文物。

10、中国地质博物馆社教部唐驰:

多元文化的兼收并蓄使得博物馆在科普教育中百花齐放,自然科学课程本身有它独特魅力,但如果加入传统文化的“佐料”,它的知识份量更是别出机杼。所以我常常说自然科学类博物馆应该有更多的科普导向,而不仅仅只有科学。我一向的优势就是传统文化和地学相结合。

地质博物馆的活动更多的优势在于,我们结合展品标本,能够让大家触手可及,这些天然产出的石头,它影响着人类的生产生活,讲好它们的故事,这是我们的优势。我们还有很多科普活动和传统文化有关系,比如:土壤与盆景艺术,印石和中国篆刻,古生物化石与拓片技艺等。我提倡在今后的课程开发上会更多的去体现它的传统文化性,因为我们说,大政方针提倡青少年甚至全民对艺术类修养的普及教育,我也相信我们的活动会越做越有文化的份量。

11、古陶文明博物馆赵东南:

瓦作匠心——古代瓦当的课程设计中,我总结了三个设计方法。

1、通过课件中已知信息让学生发现问题并逐步的进行探究;

2、通过学生自主观察文物的外形特征探究背后的问题;

3、可以通过学生熟知的知识点进行拓宽或颠覆。

12、中国汽车工程研究院张俊义:

今天聆听了几位各博物馆展教部负责人,对本馆展教课程案例分享很受启发。今天此时此刻我们在北京科学中心也在上着展教课,与物理相关的实验课,物理演示实验课和物理互动实验课。由于工作原因,对车的熟悉,我们就设计了《车辆中的物理学——有趣的抽象物理实验室展教课程》将“车”中声光电磁,还有一些古代车马黑科技的物理知识提炼再融合,展现给观众。小观众们爱听、爱玩、爱动手的特性得以发挥,场场火爆。九月每个周末均会有不同的物理展教实验课程。我们的融合学科课程,得到了学生和家长的欢迎。同时,也取得了不少学校的古代科技和艺术的,创新融合教育的项目课题,设计古代生活方方面面,将近30个方向例如:古建、钱币、兵器、车马、水利、服饰、玉器、种植、陶器、青铜器等。

我们的课程核心是与阿基米德有异曲同工之妙,给我一个支点,我可以撬动整个地球。给我一件展品,我可以串起整个社会。因为每一个存在的展品都是有价值,在它当时的社会不是孤立存在的,一定是要见人见事,有温度有感情,融合古今中外的课程,才能够符合现在教育的发展需求。

03

版权维护

第三板块自主研发课程教具版权维护及第四板块体验活动由北京博物馆学会副秘书长于湘主持

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441