第七十一集 伯远帖,不远行

今天,我们邀请来自故宫博物院的王思雅,为您介绍一件馆内珍藏的文物。

故宫博物院现藏有一件珍贵的东晋名家法书真迹——《伯远帖》,《伯远帖》原藏于养心殿的三希堂内,1924年以后却因故流失在外。这其中有着怎样的故事?它又是如何回归祖国的呢?今天的《藏品有话说》,为大家带来故宫博物院《伯远帖》的故事。

故宫博物院馆藏文物多达186万余件,其中有一部分来自于清宫旧藏,有一部分源自国家调拨,还有一部分藏品原本藏于宫廷,却因故流失在外最终收回,今天要讲述的《伯远帖》就属于这类文物。

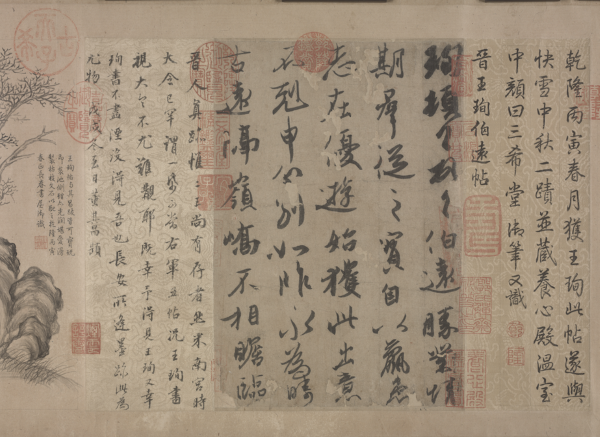

《伯远帖》是一封问候友人的书信,短短5行47个字,表达了王珣对友人病况的担忧以及天各一方的惆怅。此帖行笔自然流畅,俊丽秀雅,为行书早期的典范之作。

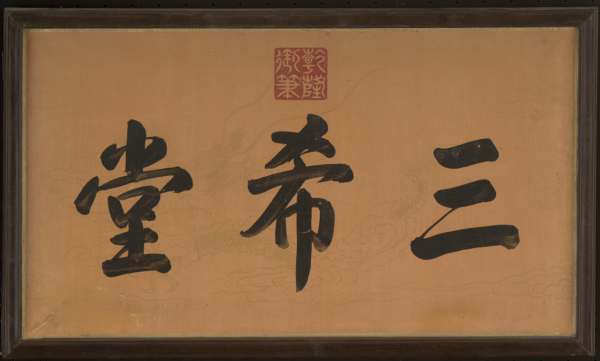

乾隆十一年,《伯远帖》入藏养心殿的三希堂,与其一同收藏于三希堂的还有两件稀世珍品,分别是书圣王羲之的《快雪时晴帖》以及他儿子王献之的《中秋帖》。

在这三件书法作品中,其余两件均为摹本,唯有《伯远帖》为手书传世孤本,是现今公认唯一的东晋名家法书真迹,从中可以窥见一千五百年前琅琊王氏书法的至高技艺,其艺术和文物价值无可估量。

养心殿正殿明间

乾隆御笔“三希堂”匾

时至今日,这件传世珍宝仍收藏于故宫博物院内,背后历经周折。

文物的聚散向来与国运的兴衰紧密相连,辛亥革命后的十多年里,《伯远帖》和《中秋帖》一同藏于同治皇帝的敬懿皇贵妃所居住的寿康宫内,1924年,溥仪出宫时,敬懿皇贵妃将这两件名帖偷偷携带出宫,后流散在外,几经辗转后为收藏家郭葆昌所得。

郭葆昌去世后,两件名帖归于他的儿子郭昭俊所有。1949年,郭昭俊携此二帖赴香港经商,由于经济困难以此二帖质押向银行贷款。按照惯例,如贷款到期,郭昭俊无力归还,此稀世珍宝将被银行拍卖。

当时,许多外国商人蠢蠢欲动觊觎珍宝,国宝面临着流失海外的风险。得知消息的周恩来总理明确指示务必将国宝追回。

伯远帖

在《周恩来书信选集》中还有一封涉及两件珍贵文物的信(1951年11月5日),信内称:“同意购回王献之《中秋帖》 及王珣《伯远帖》,惟须派负责人员及识者前往辨别真伪,并须经过我们现在香港的可靠银行査明,物主郭昭俊有无讹骗或高抬押价之事,以保证两帖顺利购回……”。

最终,经多方交涉,国家毅然选择以50万港币重金购回两件珍贵的法帖。

这样的举动鲜明地体现了中国共产党对祖国优秀文化遗产的重视和新中国的文物保护政策,也体现了中国共产党人对于民族文化的态度,影响极为深远。

一直以来,中国共产党重视文化建设事业,强调经济建设和文化建设协同发展,重视保护和继承民族优秀文化遗产。

新中国成立以来,无数珍宝在党和政府及各界爱国人士的共同努力下回归祖国,多年以来,文物的回归除了其本身的文物与艺术价值外,串联起的更是祖国不断蓬勃发展的证明。

高度重视文化引领,繁荣发展文化事业,古老的中国文化正焕发出更加蓬勃的生命力。

故宫博物院

故宫博物院成立于1925年,是在明清皇宫及其收藏基础上建立起来的大型综合性中国古代艺术博物馆。1961年,故宫被国务院列为“第一批全国重点文物保护单位”,1987 年被联合国教科文组织列入“世界遗产名录”。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441