第六十六集 字是捷报、笔是电波——人民广播事业和党的播音员

今天,我们邀请来自中国传媒大学传媒博物馆的刘奕彤,为您介绍一件馆内珍藏的文物。

中国传媒大学传媒博物馆收藏了一张全国优秀新闻工作者证书,它的主人是谁?为何会专门收藏这样一张证书?今天的《藏品有话说》,为大家带来中国传媒大学传媒博物馆《人民广播事业和党的播音员》的故事。

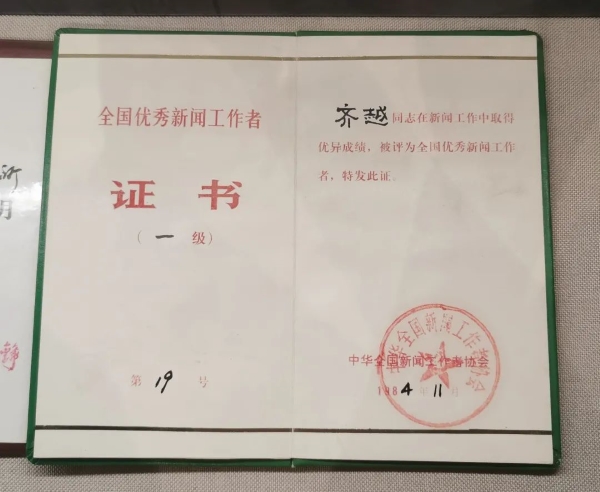

在一本绿皮证书上,鲜艳的红字之外,黑墨水将一个名字显得格外突出,这个名字便是齐越。这是表彰齐越同志在新闻工作中取得优异成绩、特评为全国优秀新闻工作者的证书。它静静地安放在中国传媒大学传媒博物馆的展厅里,与展板上齐越的铿锵之言相互守望着,守望着一代代媒体人的初心与使命。

他说:“我是中国人民的播音员,中国共产党的播音员。我传达的是中国人民战胜艰难险阻、走向胜利的声音,我传达的是中国共产党堂堂正正的真理之声,我以此引为自豪。”

齐越的全国优秀新闻工作者证书

中国传媒大学传媒博物馆提供

1940年12月30日,延安新华广播电台正式开播,它成为党联系全国人民的纽带和对敌斗争的锐利武器。

与全国优秀新闻工作者的证书交相呼应的是延安新华广播电台的复原场景。一个十几平米的土窑洞里有一张木桌,放着一只话筒、一本字典以及一台陈旧的手摇唱机。就是在这样简陋的环境里发出了一个响亮而振奋人心的声音“延安新华广播电台,XNCR,现在开始播音”。这个声音向世界庄严宣告,中国共产党领导的中国人民广播事业诞生了,同时也培养出了一大批党的播音员,党的播音事业就此开始,齐越同志作为党的播音员开始向全国人民传递党的声音。

1949年10月1日,党中央把发出新中国广播第一声的光荣使命交给了齐越和丁一岚。这一天,齐越老师一身灰色中山服,风度翩翩,精神焕发。

根据开国大典的程序和进度,丁一岚和齐越配合默契、珠联璧合,他们在话筒前一站就是六个多小时,全神贯注地把开国大典的盛况以及正在进行着的动人画面,恰如其分、适时适地、一幕一幕地传达给了海内外的亿万听众。

“各位听众,现在阅兵典礼就要开始了,朱总司令离开了阅兵台,坐着汽车经过了五色桥,到了桥的南面......”您刚才听到的就是齐越在开国大典上的解说。他们以声震长空的气势、无比豪迈的气概,向全世界传达了新中国的成立。

1966年2月,中央人民广播电台全文播发了由新华社记者穆青、冯健、周原采写的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》。“1962年冬天,正是豫东兰考县遭受内涝风沙盐碱三害最严重的时刻……”刚才大家听到的就是著名播音员齐越老师的声音。

焦裕禄的事迹深深地感动了他,录音时几次泣不成声,而就是这苍劲有力、饱含激情的声音将焦裕禄的故事传遍了全国,震撼了亿万人民的心灵。

伴随着党的宣传事业,播音教育从无到有,为了坚定树立“党的宣传员”这一政治定位,1975年,齐越正式到北京广播学院任教,从此,他将全部的精力投入到了党的播音教育工作中。作为我国第一位播音学教授,他心系国家播音事业,常常教导学生们要用延安精神去学习和工作,他的品格和信仰也激励着一代代青年学子为党发声、为人民发声。

百年征程,百年见证。

一百年前,一艘红船承载起了人民的重托与民族的希望。

一百年后,一本证书见证了党的广播事业蓬勃发展。

红色基因代代相传,红色声音永不消逝!

我们是新时代的传媒人,我们是党的宣传员!

正如齐越老师所说:“谁说语言是无形的、易逝的。我深深地相信,献给祖国的声音如同洒在神州大地上的种子,将开出不败的鲜花!”

中国传媒大学传媒博物馆

中国传媒大学传媒博物馆于2012年10月26日建成并对公众免费开放,全馆分广播馆、电视馆、电影馆和传输馆四个分馆,展览面积5300平方米,馆藏藏品12000余件,形成“四馆七厅一条传媒走廊”的展示格局,重点展现国内外广播电视电影事业从诞生、发展到崛起的重要历史进程,凸显“历史传承、底蕴深厚、史料详实、时代变迁”的特色和“办有思想的博物馆”的建馆理念。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441