第六十集 化“腐朽”为神奇:云居寺修复师与《龙藏》木板经

今天,我们邀请来自云居寺石经博物馆的王晓宁,为您介绍一件馆内珍藏的文物。

一块块几近糟朽的木板,为何令工作人员提心吊胆,慎终如始?三百年前的国之重宝,能否化“腐朽”为神奇,实现科学保护?今天的《藏品有话说》将为大家带来云居寺石经博物馆里修复师与《龙藏》木板经的故事。

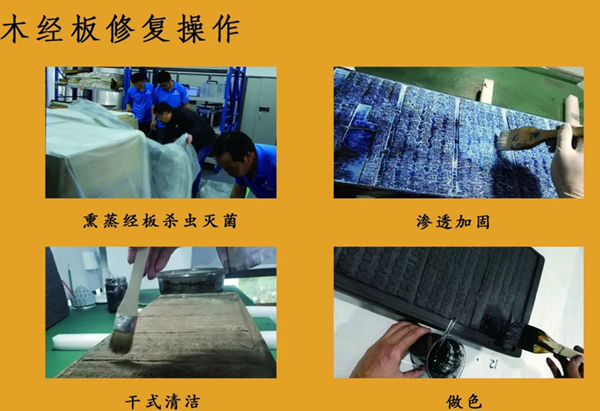

走进云居寺木器漆修复部,一块块编着号的木经板整齐地排列在架子上,它们有的被虫蛀过,有的出现了裂隙和变形,有的则已经糟朽到快要断掉。一旁的修复师朱肇旌等人正在伏案工作,他们先是对木经板进行干式清洁,拿软毛刷和棉签去除表面的灰尘和霉菌,继而用蒸汽清洗机把经板表面的积墨软化,再用特制的竹签将卡在经板上的积墨一点点剔除。

木经板修复操作

云居寺石经博物馆提供

这些木质经板是什么?为什么须得如此小心谨慎地呵护?原来,它们就是大名鼎鼎的《龙藏》木板经。

《龙藏》木板经又称《乾隆版大藏经》,于雍正十三年(1735)开雕,乾隆三年(1738)竣工,至今已有近300年的历史。全藏共1670部,7240卷,雕成经板79036块,重约400吨。雕刻所用经板特选直隶(今河北)、山东出产的优质梨木,所雕经文字体秀丽、镌刻精湛、如出一人;佛像等图版以白描手法绘制,庄严而不失生动。

《龙藏》内容极其丰富,包含了历代流传下来的佛教经典和佛学研究著作,是保存至今最为完整且极具研究价值的佛学百科。据专家考证,世界上保存完整的汉文木刻大藏经只有两部,一部是韩国的《高丽藏》,另一部便是云居寺的《龙藏》。

《龙藏》木经板原版

云居寺石经博物馆提供

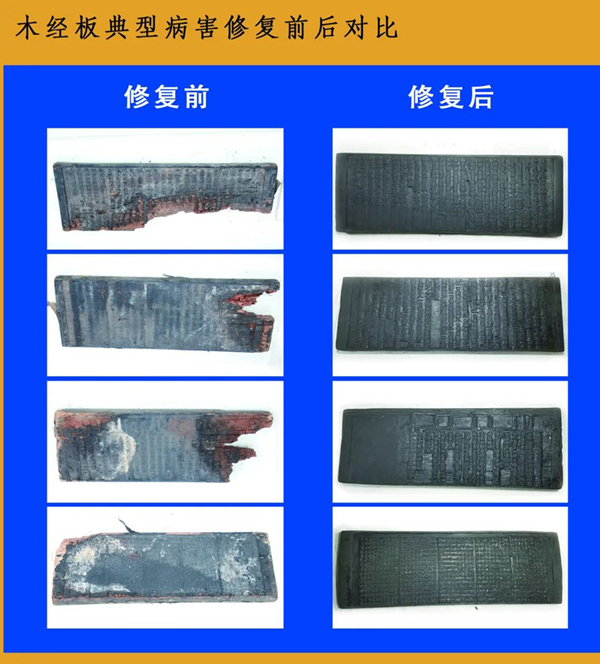

《龙藏》木经板刻成后,最初存放在紫禁城中的武英殿,乾隆末年迁入北京柏林寺。在近300的炮火硝烟、社会运动中,这批珍贵文物受到水浸、雨淋、虫蛀等严重的破坏,大量经板出现裂隙、糟朽、变形等问题,个别经板甚至断裂、掉字,作为经板四周保护之用的披麻挂灰也有不同程度的破损,整体损毁非常严重。

中华人民共和国成立后,党和政府非常关心《龙藏》木经板的保护工作。为抢救这批珍贵文物,1982年7月,经板被移至智化寺保存,由北京市文物局保管;1987年10月,经板运抵大兴县韩营古籍印刷厂进行刷印;1989年2月,北京市文物局和房山区政府商定,经板刷印后不再运回智化寺,而是移至云居寺为《龙藏》专门建立的库房中存放。

2016年,云居寺将木经板的保护修复工作提上重要日程。经过科学论证,北京大学考古文博学院对木经板进行前期病害调查,并针对病害情况,先后编制完成“云居寺藏《龙藏》木经板文物保护修复计划书”及保护修复方案;2018年4月,修复方案得到北京市文物局批复,获得中央财政对重点文物保护的专项资金支持。

2019年,在试修复获得专家组查验肯定后,大批量木经板的修复工作正式开启。此次文物修复除了邀请吴梦麟、罗炤、周宝中、刘恩迪等专家学者到现场指导工作外,几名文物鉴定与修复专业的青年修复师也一起承接修复任务,朱肇旌就是其中之一。

修复前后对比

云居寺石经博物馆提供

这群年轻人时常在修复台前一坐就是一天,他们很少说话,大部分时间都在和自己手中的那块木经板“交流”。对于这群年轻人来说,这项工作最重要的不仅是修复,还有保护。

很多木经板因年代久远而变得十分脆弱,往往看似完整,但里边是空的,一碰就会塌下去。这不仅需要他们轻拿轻放,在修复的时候还要“悠着点劲儿”,在清理完成后,要按比例调和成一种特制的胶,一遍一遍地刷在木经板上,让胶慢慢渗透进去,对木经板进行加固。

经过专家与他们的共同努力,截至2020年底共修复木经板350块,不久的将来,修复后的《龙藏》木经板将会以崭新的面貌向公众展示。

云居寺石经博物馆

云居寺建于隋末唐初,是中国北方著名的古刹。云居寺饱经沧桑,七七事变后,云居寺毁于日军侵华的战火。1956年,中国佛教协会、北京大学联合对云居寺石刻佛教大藏经进行发掘、拓印和整理。截止到1958年,出土房山石经14278方。为了保护房山石经和珍贵的文物,1985年开始原址复建,现如今已恢复昔日格局,占地面积70000平方米。

云居寺现珍藏石质、纸质和木质文物三万余件套。1961年3月4日,云居寺塔及石经被国务院首批公布为全国重点文物保护单位;1987年云居寺以社会遗址类博物馆对外试开放;1997年被公布为爱国主义教育基地;2001年被评为国家AAAA级旅游景区,通过了ISO9001和ISO14001两项国际认证;2020年被评为北京市红色旅游景区。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441