第四十九集 要使长龙复旧观——“万里长城第一人”六十载圆梦

今天,我们邀请来自中国长城博物馆的康佳,为您介绍长城保护与修复的故事。

是谁枕山而眠,穿行在崇山峻岭之间,担负起修复八达岭长城的重任?是谁奉献出六十载光阴,用步伐丈量土地,在文物古建研究与保护长城工作中做出突出贡献?今天的《藏品有话说》为大家带来“万里长城第一人”的故事。

万里长城是中华民族自强不息的伟大精神象征,也是中华民族献给世界人民的珍贵文化遗产。然而自清代中叶起,长城便随着封建王朝的江河日下而逐渐失修,又在侵华战争的炮火下饱受摧残。

50年代初,一位年轻人登上八达岭长城,赋诗明志:“断壁残垣古墟残,夕阳如火照燕山。今朝赐上金戎刀,要使长龙复旧观。”

这位年轻人就是我国著名的古建筑学家、被誉为“万里长城第一人”的罗哲文。他曾师从梁思成、刘敦桢等著名古建筑学家,是中国古建筑保护领域的泰斗、中国特色古建筑修复理论的奠基人,更是一名杰出的共产党员。

中华人民共和国成立以后,长城的文物保护工作受到了党和国家的高度重视。1952年,郭沫若同志提议:保护文物,修复长城,向国人开放。这一重要任务最终交给了文物局最年轻的古建筑专家——罗哲文。

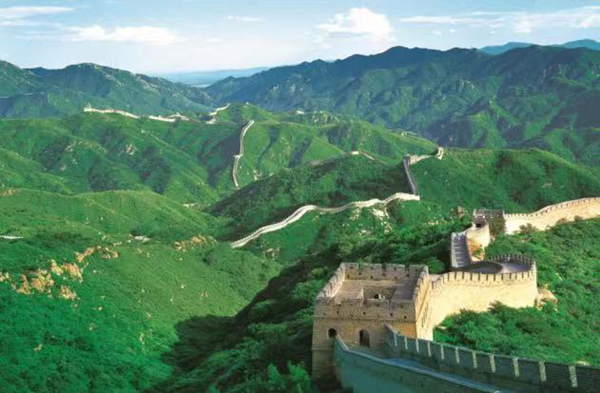

由于长城分布范围广泛,只能选择重点地段率先进行修复,最终八达岭长城成为了修复工作的第一站。八达岭作为长城重要关口、居庸关的前哨,层峦起伏、群峰叠嶂,素来以地势险要著称,可条件有限,罗哲文只能每天骑着毛驴上长城考察,有时走上大半天才能到达山顶,考察完往往已是傍晚,只好枕着荒野而眠。

此外,修复古建的重要原则之一就是要使用原材料,但这在毁坏多年的长城修复中显得尤为困难,罗哲文和建筑工人们只好到山沟里挖掘砖块,一块一块地把塌下的青砖收集回来。

1958年,八达岭长城修复完成,基本恢复了原貌,正式向游人开放,古老的雄关再次绽放光芒。之后,罗哲文还陆续参加了山海关、嘉峪关等多段长城的维护工作。

八达岭长城夏景 中国长城博物馆提供

只是,在保护长城的事业中,仅依靠罗哲文这样的文物工作者在一线的辛勤付出远远不够。为了唤醒人们的文物保护意识,1984年《北京晚报》与八达岭特区办事处、《北京日报》等单位发起社会赞助活动。此后十年来,参加赞助的个人有50余万,参加赞助的单位团体近10万个,八达岭长城南7楼至北12楼开放段长城的主体修缮工作陆续完成。

保护长城还需要国际社会的合作与支持。1985年,侯仁之、郑孝燮、阳含熙和罗哲文在全国政协提案,参加了《保护世界文化和自然遗产公约》的申报工作,使长城成为了被保护的世界文化遗产之一。1987年,长城被列入《世界遗产名录》,长城保护工作得到进一步重视。

改革开放以后,旅游事业迅猛发展,多段修复完毕的长城成为热门景点,同时也对长城保护工作提出新的要求。半个世纪以来,S216省道担负着京藏高速辅路职能,各种车辆横穿八达岭关城门洞和核心景区,给游人的人身安全和文物保护带来了严重的安全隐患。

为此,八达岭长城景区提出“八达岭过境公路”工程方案,将S216省道置换出八达岭长城景区。罗哲文得知此项工程,给予大力支持,并提出了指导性意见。最终,全长7.27公里的“八达岭过境公路”于2011年8月31日竣工通车,彻底地消除了景区人车混行的现象,保障了长城主体的安全。

就这样,从修复八达岭、山海关、嘉峪关长城,到为长城申报世界文化遗产,再到指导修建八达岭过境公路,罗哲文几十年如一日奔走在长城保护研究的前线。

甚至在八旬高龄的时候,他还担任团长,西出玉门关,沿着丝绸之路,历时近一个月艰难寻访了汉长城遗址、楼兰古国遗址,并穿越了被称为“死亡之海”的罗布泊,彰显出老一辈共产党员不忘初心、勇于奋斗的优秀品格。

“要使长龙复旧观!”当年那个站在长城断壁残垣上郑重起誓的年轻人,用步伐丈量土地,用六十载光阴保护了长城古建,最终实现了自己的诺言。

中国长城博物馆

中国长城博物馆坐落于八达岭长城景区内,是一座以万里长城为主题的全面反映长城历史、军事、建筑、经济、文化艺术及现状的专题性博物馆。1994年9月建成开馆,由时任国家主席江泽民题写馆名,展厅面积3200平方米。2007年改陈,主题为“世界奇迹•历史丰碑”,基本陈列由“两千余年•续建不绝”“长城内外•同是一家”等部分组成。目前,馆藏文物2500余件,是青少年了解长城、认识长城并进行爱国主义教育的基地。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441