第三十五集 长诗,游记,更是战歌!——老舍的《剑北篇》

今天,我们邀请来自故宫博物院的姜龙斌,为您介绍一件老舍纪念馆珍藏的文物。

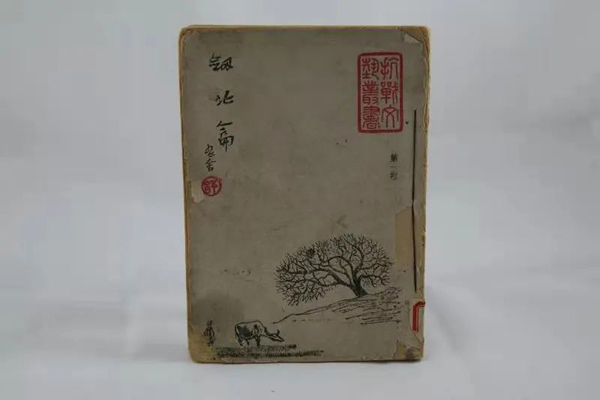

提起老舍,大家立刻会想到《骆驼祥子》《四世同堂》《龙须沟》《茶馆》等脍炙人口的作品。其实老舍还有一篇创作于抗战期间的长诗集,叫《剑北篇》。它是老舍纪念馆收藏的首件国家一级馆藏文物,也是老舍生前出版的唯一一部诗集。诗中写了什么?又为何要作这样一篇长诗呢?今天的《藏品有话说》为大家带来这部诗集背后的故事。

这还得从1937年说起。卢沟桥事变爆发后,老舍告别妻儿,奔向武汉,投入抗日救国的洪流。1938年3月27日,“中华全国文艺界抗敌协会”成立,俗称“文协”,老舍被推举为常务理事和总务部主任。

1939年6月,老舍代表“文协”参加全国慰劳总会北路慰问团,自重庆出发赴西北慰问抗日将士。同年12月回到重庆。老舍在《八方风雨》中自述:“慰劳团先到西安,而后绕过潼关,到洛阳。由洛阳到襄樊老河口,而后出武关再到西安。由西安奔兰州,由兰州到榆林,而后到青海、绥远、宁夏、兴集,一共走了五个多月,两万多里”。此行的所见、所闻、所感,就在这部《剑北篇》中。

老舍《剑北篇》

老舍纪念馆藏

此次行程中,最大的亮点无疑是延安。1939年9月,慰问团两经延安,受到延安各界的热烈欢迎。在延安的停留虽然短暂,却对老舍产生了重大的影响。

臧克家后来回忆,老舍曾经对他说“崭新的天地,崭新的人,真是大开眼界,也大开心窍呀。”老舍热爱延安,他讴歌解放区的军民、赞美解放区的生活。老舍在《八方风雨》里写道:“这次长征的所见所闻,都记在《剑北篇》里——一部没有写完,而且不大像样的,长诗。在陕州,我几乎被炸死。在兴集,我差一点被山洪冲了走,这些危险与兴奋,都记在《剑北篇》里”。我们且听老舍笔下的延安——

《剑北篇》

听,抗战的歌声依然未断,

在新开的窑洞,在山田溪水之间,

壮烈的歌声,声声是抗战,

一直,一直延到大河两岸!

在这里,长发的文人赤脚终年,

他们写作,他们表演,

他们把抗战的热情传播到民间,

冷笑着,他们看着敌人的炸弹!

焦急的海盗,多么可怜,

轰炸的威风啊,只引起歌声一片;

唱着,我们开山,

唱着,我们开田,

唱着,我们耕田,

唱着,我们抗战,抗战,抗战!

《剑北篇》里有老舍走过的千山万水,有对祖国的赤诚、同胞的同情、抗日军民的赞颂、苟安败类的斥责、侵略者的愤怒……“《剑北篇》为名胜古迹,山山水水,留下动人的形象。而一切景物,一切的人与事,又都围绕‘抗战’这一中心。”

可惜的是,这篇现存27段3600行的长诗其实并未写完,老舍原本打算再写十几段,达到6000行,却因1941年春天贫血头晕没法继续,不得已先把写好的27段付印成册。

《剑北篇》是一部诗体游记,它的题材和形式在新诗史上都很罕见。老舍对当时的陕甘宁边区较大篇幅的描述,是中国著名作家对解放区最早的记录,有着突破性意义。形式上,他创新地使用大鼓体“行行用韵,一韵到底”,作出了贴近人民的诗歌探索。

更重要的是,《剑北篇》还是一首战歌。它讲述了革命的中国共产党,讲述了不畏强敌、勇敢追求和平的中国人民,也见证了老舍与中国共产党人结下的深厚情谊。

老舍纪念馆

老舍纪念馆位于北京东城区灯市口西街丰富胡同19号,1999年对外开放。2008年起实现全面免费开放。占地约400平方米,房屋19间。老舍在这里生活了16年,写下了新中国成立后的全部作品。北房和西侧耳房作原状陈列,东厢房的实物展和西厢房的《走近老舍》生平展通过大量珍贵的图书、照片、手稿等向观众展示老舍的生平与创作历程。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441