第二十五集 跨界科学家的“行路难”——李四光的音乐情

听众朋友您好。我是李四光纪念馆的赵曼,今天由我为您介绍一件我馆珍藏的文物。

小提琴虽是西方乐器,但中国作曲家却以独特的东方审美,创作出许多享誉世界的小提琴名曲,比如家喻户晓的《梁祝》。但却很少有人知道,中国第一首小提琴曲名为《行路难》,创作于1920年,而作曲者竟是著名科学家李四光。今天的《藏品有话说》,将为大家讲述《行路难》曲谱背后的故事。

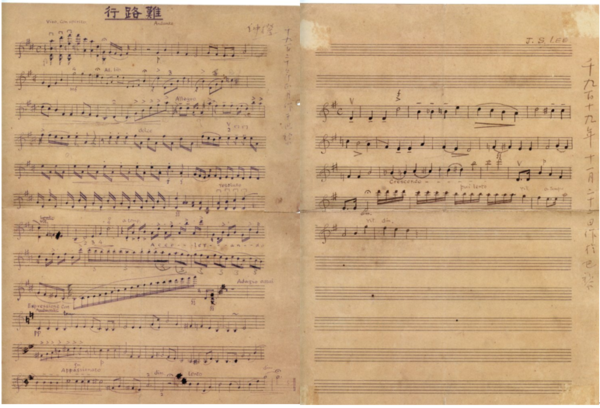

《行路难》是一份“无心插柳”却载入中国乐坛史册的曲谱。1990年,上海音乐学院教授陈聆群,在我国著名音乐教育家萧友梅的遗物中,发现了一份乐谱,眉端工整地写着曲名“行路难”,右上角写着李四光的原名“仲揆”二字,右侧空白处标记着“1920年正月作于巴黎”。

曲谱背面写了5行19小节乐曲,应为编曲草稿,注明了创作时间1919年11月20日、创作地点巴黎,右上角还标注了李四光的英文名J.S.Lee。经考证,《行路难》确定为中国的第一首小提琴曲,作曲者是李四光。

曲谱《行路难》正、反面

“科学家”“音乐家”,这两个身份被一份曲谱联系到一起。李四光是在什么时期、以什么契机,把这份乐谱交到萧友梅手中的呢?

研究发现,两位先生应是1920年在欧洲或归国途中相识的,期间李四光将创作的小提琴曲《行路难》交付萧友梅,希望他帮忙批改。而这份约定,最终以“中国第一首小提琴曲”的形式走进公众视野。

正如曲名所示,李四光的一生又何尝不是“行路难”呢?1889年10月26日,李四光出生在湖北农村的一个贫寒家庭,由于帝国主义列强的侵略和清政府的腐败,十九世纪末二十世纪初,中国沦为半殖民地半封建社会,任人宰割、受尽屈辱。在这样的成长环境中,李四光从小便立志要为祖国造出坚船利炮来抵抗外敌。

通过不懈努力,他15岁便获得公费留学日本的机会,几年后如愿考上日本大阪高等工业学校,学习梦寐以求的造船专业。16岁时他加入了由孙中山等人创立的同盟会,毕业回国后又参加了辛亥革命。在新民主主义思想的熏陶下,李四光从一个普通农村孩子转变为一名爱国主义战士。

辛亥革命失败以后,李四光为了寻求“科学救国”的道路,于1913年再次离开祖国,到英国伯明翰大学深造。最初,李四光选择的是采矿专业,因为他深知当时的中国缺乏钢铁,根本造不出船舰。

但是在学了一年采矿专业后,他发现只会采矿不会找矿也不行,要想把打开国家宝藏的钥匙掌握在自己手里,就一定要从头学起,于是便转到地质学专业。正是在英国求学期间,李四光利用课余时间学会了拉小提琴,有时还会去教授家里即兴演奏一曲,深受教授一家的欣赏。

李四光在英国留学时购买的小提琴

1918年,而立之年的李四光获得自然科学硕士学位,准备学成回国开展地质调查工作,完成报效祖国的梦想。可几个月后,第一次世界大战宣告结束,中国作为参战国,在1919年的巴黎和会上受到了强烈的不公正待遇,激起中国人民极大的愤慨。满怀爱国热情的李四光,在军阀混战、内忧外患、民不聊生的情势下,回国之路重重受阻而且前路荆棘。

于是1919年的冬天,他草草写下了五线谱背面的5行乐曲,抒发心中的愤郁之情,并于1920年2月完成了整首曲谱。同年,李四光在欧洲进行地质考察时,收到了蔡元培聘请他任北京大学教授的邀请,他毅然放弃了国外发展的机会,踏上了返回祖国之路。1921年1月,李四光开始于北京大学任教,为祖国培养地质科学人才。

《行路难》虽然曲调简单,但结构完整、层次清晰,开头哀伤悠长,抒发了李四光对复杂社会局势的愤郁不平和对国家命运的担忧;中间澎湃激昂,结尾又渐回平静,体现了李四光尽管内心苦闷挣扎,却仍坚持着对光明的渴望与追求,坚守着为祖国奉献自己的勇毅决心!

每个音符,都流淌着李四光的爱国情;每段旋律,都振奋着中华儿女的爱国魂。正如李白诗中所写:“行路难,行路难。多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!”

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441