第四集 战火中诞生的“中华第一龙”

今天,我们邀请来自中国古动物馆的顾霞,为您介绍中国古动物馆的一件镇馆之宝——许氏禄丰龙标本。

你知道许氏禄丰龙是什么龙吗?这件标本是如何得名?它的发现又经历了哪些坎坷的过程呢?今天的《藏品有话说》带领大家一览中国古动物馆“中华第一龙”的风采。

1938年冬天,古生物学家卞美年在云南地区村民家中发现了“龙骨油灯”。这种油灯非常特殊——它的底座是用古代动物的脊椎骨化石制作而成的,村民们称这种骨头为“龙骨”。那么村里的“龙骨”是从何而来?又为何在此时的云南被人们所注意到呢?

1937年7月7日,“七七事变”爆发,随之天津、北平逐渐沦陷,百姓生活苦不堪言。受战争影响,北方许多科研机构以及科学家都被迫迁往大西南,其中就有中国古脊椎动物学的奠基人——杨锺健先生,也包括古生物学家卞美年。

杨先生那时刚满40岁,在炮火纷飞的年代里他辗转到达云南昆明,一刻也没有停歇,随即便带领工作人员开展了对云南地区的相关调查工作。卞美年发现的“龙骨油灯”也源于这次调查。

后来,在村民的指引下卞美年来到发现“龙骨”的地方。在那里,他找到了大量的恐龙化石。此次发现也标志着云南地区恐龙化石发掘的开端。

杨锺健先生与卞美年等人经过深入调查,在云南省禄丰就地组织了长达两个月的发掘,共采集到化石四十余箱。

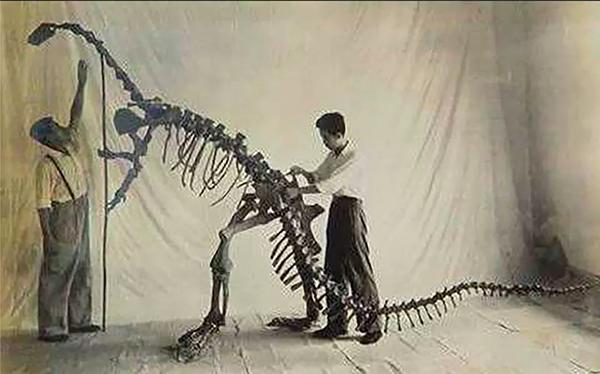

研究发现,这些化石大部分都是恐龙化石,其中就包括较完整的恐龙骨架——其中一具恐龙骨架70%以上都发现于同一个体。要知道,同一个体的恐龙化石完整度达到30%就已经非常难得了。后来,这种恐龙被称为“许氏禄丰龙”。

说到许氏禄丰龙,它的得名里还有一段故事呢。“许氏”指的是一位来自德国的古生物学家许耐先生。

杨锺健先生在德国留学攻读博士时,许耐先生对他的研究与学业提供了重要的帮助,所以当杨先生在禄丰发现了如此难得的一具恐龙骨架,他就将许耐先生的姓氏加入了命名,从而表达自己对这位人生导师的感恩。至于“禄丰”二字则取自化石的发现地——云南省禄丰县。

1940年,迫于战争的压力,研究人员及化石均被迫迁往重庆。而此时,日军对重庆进行了频繁的大轰炸,军人和老百姓死伤无数。

在研究人员的努力下,化石得以安全保存。1941年,许氏禄丰龙的化石第一次公开在重庆北碚装架展出。关于这次展览,杨先生在回忆录中这样描述:“许氏禄丰龙运抵北碚以后,曾开过一次展览,参观者甚众。当地人并有持香来扣头者,因为是‘龙’,自然有人崇拜。”

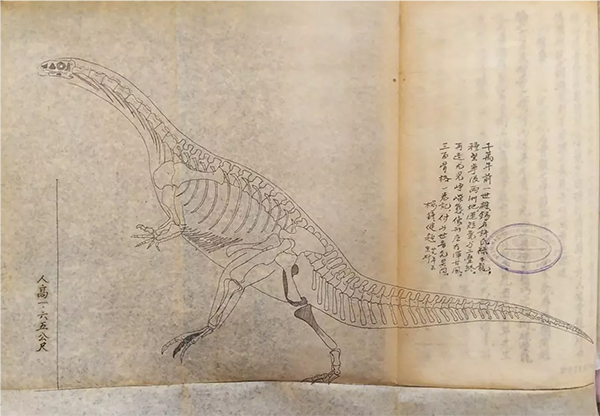

许氏禄丰龙的问世,让杨先生一扫往日的阴霾,写下了《题许氏禄丰龙再造图》一诗,表达了他为祖国科学事业献身的坚定意志:

千万年前一世雄

赐名许氏禄丰龙

种繁宁限两洲地

运短竟与三叠终

再造尤见峥嵘态

像形应有浑古风

三百骨骼一卷记

付与知音究异同

身处战争年代,却始终坚守岗位、潜心研究,是杨先生和所有工作人员的努力开启了中国人自己的“恐龙时代”。

禄丰因此成为世界上研究早期恐龙的一个著名化石地点,被誉为“恐龙原乡”和“化石之仓”。而许氏禄丰龙,也成为了中国人自主发现、发掘、研究、装架并展出的第一条恐龙。

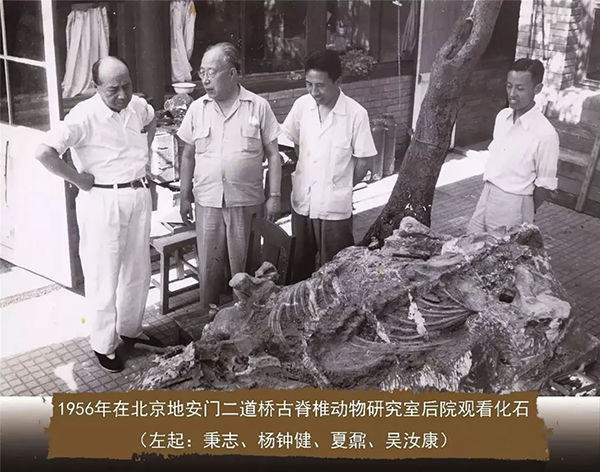

新中国成立后,杨先生回到北京,许氏禄丰龙也随之搬到了北京。1956年,杨先生光荣地加入中国共产党,他一贯坚持的艰苦朴素、严谨勤奋和实事求是的工作作风,深深地感染着无数科学工作者。

他把毕生精力都献给了祖国的科学事业和教育事业,他的卓越成就如同一座丰碑,受到后辈的尊崇。他的科学著作以古生物学内容为主,涉及地层学、地史学、气象学、古人类学和考古学等学科。他的许多工作在中国都是初创性的,既是奠基,更是启蒙!

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441