第三集 无声的控诉——藏在白塔寺塔顶的珍贵手书

今天,我们邀请来自故宫博物院的阚红敏,为您介绍一件北京市白塔寺管理处珍藏的文物。

一场地震,竟使得藏在白塔寺塔顶的珍贵手稿重现世间。这份手稿是何人所写?记述了怎样的历史与情感?今天的《藏品有话说》将为大家带来白塔寺“罗德俊手书”的故事。

走在北京市阜成门内大街,你会看到一座古朴的白塔耸立在现代化街道的一旁。这是什么地方?这里便是妙应寺,因为院内的白塔又得名“白塔寺”。

这座白塔始建于元代初期,是忽必烈营建元大都的重要工程之一,也曾是元大都城的显著标志,距今已经有700多年的历史了,如今成为北京地区唯一保存完整的元代文物遗存。

古老的白塔无言地见证着历史的沧桑巨变,然而一次意外的发现,却使得白塔发出了无声的控诉。

1976年7月28日,唐山大地震突袭华夏大地,仅用23秒便将唐山夷为平地。地震波及到距离唐山不足180公里的北京,白塔顶部因此受到一定程度的损坏。1978年9月,在国家文物局、北京市文物管理处的组织下,市房修二公司古建队开始对白塔进行修缮。那时,吴梦麟、赵迅、洪欣三位文物专家正在白塔上工作。大家突然发现,在塔顶天盘边缘的一个夹缝中竟藏着一份手稿!除了手稿,还发现了一批文物。很快,这批文物的来历便得到了确认,原来它们是乾隆十八年皇帝大修白塔后敬装入塔的。相比之下,发现的手稿则多了几分神秘色彩。这份手稿长26.5厘米,宽18.5厘米,在发现的时候因为年代久远,纸张已经微微泛黄,但字迹仍然清晰可辨。上面写道:

“今年重修此塔,适值中日战争。六月二十九日,日军即占领北京。从此,战事风云弥漫全国,飞机大炮到处轰炸,生灵涂炭,莫此为甚,枪杀奸掠,无所不至,兵民死难者不可胜计。数月之中,而日本竟占领华北数省,现战事仍在激烈之中,战事何时终了尚不能预料,国家兴亡,难以断定。登古塔追古忆今,而生感焉,略述数语,以告后人,作为永久纪念。民国二十六年十月初三日,罗德俊”。

手稿的落款日期为“民国二十六年十月初三日”,也就是1937年11月5日,“七·七”卢沟桥事变爆发的四个月后。

全文虽仅有148个字,却满含着作者对家国命运的担忧。作者署名是“罗德俊”。那么,罗德俊是谁?他与白塔寺又有什么样的关联呢?

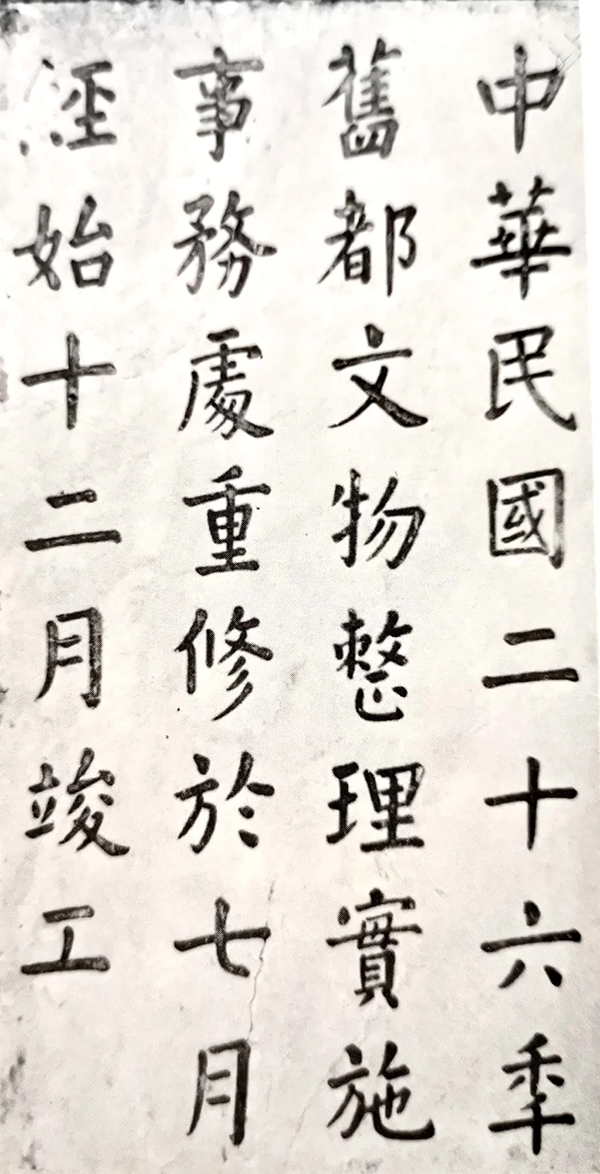

根据资料记载,1937年夏天,一个名为“永德建筑厂”的施工队开始修缮白塔寺,整个工程一直持续到了年底。我们如今在白塔基座的西南角能够找到一块小碑刻,上面正写着“中华民国二十六年旧都文物整理实施事务处重修于七月经始十二月竣工”,印证了修缮的时间信息。

由于此次施工从1937年7月持续到12月,所以能够于11月“登古塔追古忆今”的罗德俊,很可能是参与白塔寺修缮的文物保护工作者。

我们无法得知,在被战争阴云笼罩的北平城内,文物工作者们究竟是怎样冒着敌人的炮火,以生命为代价在保护和拯救中华民族的历史文化遗产。但是我们能够想象,罗德俊站在白塔塔顶眺望整个北平城,看到曾经恢弘繁华的六朝古都在几个月内变得满目疮痍。也许他是带着几许愤懑、几许屈辱、几许迷茫,写下了这只言片语,将其藏进白塔之中。这一藏,既是存史以告后人,也是寄情于希望之中——无论战争多么的艰苦惨烈,中国不会亡!

罗德俊究竟是谁,没有人知道。但这手稿、这百余字,字字珠玑,凝聚了一名普通华夏儿女的拳拳赤子之心,写出了一名普通中国人“位卑未敢忘忧国”的浓浓爱国情怀。“国家兴亡、匹夫有责”,争取民族独立和人民自由幸福的斗争,从来就不是一个人的事,而应是每个人的事!幸运的是,这份弥足珍贵的证据并没有被历史的烟尘永远掩埋。当手稿在41年后重见天日的那天,罗德俊的这份赤子情怀也被历史永远地铭记。

下一次经过这座白塔,我们看到的将不只是美丽与传奇,更有民族自立自强的精神,还有那个叫罗德俊的平凡人和他那不平凡的“罗德俊手书”。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441