郭雅楠

房山云居寺位于北京西南郊,始建于隋唐时期,以藏有规模巨大、历史悠久的石刻佛教大藏经——房山石经著称于世。隋大业年间(605—618),幽州智泉寺高僧静琬在白带山发愿镌刻石经,后在山上建造佛堂、僧舍等,形成云居寺早期殿堂。随刻经事业的发展,在白带山下再修寺院,山上建筑则被称为云居上寺。白带山因刊刻、锢藏石经而又被称作石经山、小西天。经历代修建,山下逐步形成三院格局:东云居寺,又称东峪(域)寺、东峪(域)云居寺、东峪观音寺,在白带山以东;西云居寺,又称西峪(域)寺、西峪(域)云居寺,在白带山以西,即今之云居寺;中云居寺,又称中峪(域)云居寺、中峪(域)寺,在西云居寺东南。至清末,只留有西云居寺香火繁盛,云居寺之名遂被西云居寺独享①。

大凡佛道之所兴,都离不开统治者的提倡和弘扬。云居寺与皇家的渊源也是古来有之。隋代静琬刻经初期,得到隋炀帝皇后萧氏及其弟的支持,“施绢千匹及余钱物”②;唐代中期,唐玄宗之妹金仙长公主嘉叹于静琬师徒的事迹,赐云居寺“大唐新旧译经四千余卷”并田园山场, 以为刻经所需③;辽代圣宗、兴宗、道宗三位皇帝持续资助刻经事业,为续刻石经提供了稳定的经费来源④。明清时期,虽然刻经规模有所减小,但从留下的各种资料来看,云居寺仍持续得到了统治高层的关注,与皇室保持着不绝如缕的联系。

一、云居寺与明代皇室

明朝诸帝除世宗之外,大都崇奉佛教,对佛教采取了尊崇倡导与约束控制并举的态度。云居寺在明朝的兴衰与朝廷的宗教政策、皇室成员的关注程度密不可分。

(一)明早期朝廷对云居寺的关注与修复

明太祖朱元璋长期寄身佛门的经历, 使他比一般帝王对佛教有更真切的认识, 同时也更加洞彻佛教对专制统治的益处, 因而对之非常推崇。明朝建立后,朱元璋选高僧随侍诸王,鼓励僧人游方问道。洪武二十一年(1388)正月二十一日,随侍燕王朱棣的高僧道衍禅师(即姚广孝)奉旨前去视察云居寺,为静琬开创刻经事业所感,题诗雷音洞,慨叹“如何大业间, 得此至人出” ⑤。朱棣近臣袁廷玉也曾到访云居寺,留诗《小西天》⑥。云居寺所在房山县与当时都城南京相距甚远,能够受到皇帝亲自下旨视察与朝廷官员的欣欣前往,一方面与明初统治者在各地推崇佛教有关,一方面也足见云居寺地位之高、声名之远。洪武二十六年(1393),朝廷曾拨款对云居寺进行过一次修复⑦,或许和道衍云居寺之行不无关系。

永乐十九年(1421)迁都北京后, 北京成为全国的政治、文化中心。成祖提携佛教、优礼僧人,即位之初便授予道衍僧录司左善世等职位,并给予极高规格的礼遇⑧。还曾两次编纂佛教大藏经,并欲“石刻一藏”。《释氏稽古略续集》卷三记载:“(成祖)旨刻大藏经板二副: 南京一藏,六行十七字;北京一藏,五行十五字。又旨石刻一藏,安置大石洞。向后木的坏了,有石的在。”⑨只是不知为何,“石刻一藏”的计划似乎并没有施行,从后来石经的整理情况来看,藏经洞内并未见到由明代官方刻造的石经遗存。倒是《永乐南藏》《永乐北藏》于后世流传下来。

根据《小西天东峪观音寺重开山碑铭》记载,永乐年间,中天竺(印度)僧人桑渴巴辣任东峪云居寺住持时,对寺庙进行了较大规模的修复,“修造正殿山门,庄严诸相,皆完之道场也” ⑩。桑渴巴辣乃中天竺高僧,自幼出家,遍游五天竺,永乐三年(1405)随其师智光来到中国,蒙成祖召见、赏赐,允其随方传教, 自在修行。成祖迁都后,桑渴巴辣奉诏来到北京,于内府经厂教授官员们梵语,有不少王公大臣投其门下,削发为僧,又常常偕其师智光为皇家修设秘密斋筵, “或得掌坛,或辅弘宣”,累受赏赐,朝野僧俗见者皆敬重,诸帝“亦皆奖慰隆厚”⑪。可以看出桑渴巴辣在明代宫廷 中享有很高的尊崇,他修复东峪云居寺, 皇帝还派“镇守涿州等处都指挥同知阶骠骑将军凤阳石端” ⑫等人加以协助。桑渴巴辣坐化后,起塔两处葬之,其中一处便在东峪云居寺附近的金香炉山清峰岭上。桑渴巴辣传播的是秘密大乘佛教,自其重修东峪寺后到成化年间,东峪寺住持哩提干资罗及西峪寺住持嗔嗒悉哩都是桑渴巴辣的梵僧弟子,造就了中国佛寺由印度僧人担任住持的特殊史实。

根据文献记载,明代除洪武年间对云居寺修复外,“正统九年又修之”⑬。从以上这些记录来看,云居寺虽非皇家寺院,但在明早期是受到朝廷高度关照的。

(二)明中期云居寺的衰落

明中叶以后,云居寺逐渐衰落,至万历时,“珠林鞠为草莽,金碧化为泥涂”⑭。万历十五年(1587)还发生了住持盗卖石经的事件:“照得西域寺塔下有石经刻藏,被住持僧人擅达渔利,深可痛恨。除究革外,仍委房山县曲史督用砖石砌(牢),永不许开发以致损坏。违者该县严行究处,勿得宽纵,故兹刻石禁示。万历十五年四月二十六日奉立。”

住持与僧人监守自盗,引起官府究革,树碑警示。除石经外,琬公塔所在塔院也曾被寺僧卖与当地富豪⑮。云居寺的衰落与明世宗时期对佛教的打击不无关系。世宗崇信道教,对佛教的整顿和限制极其严酷。他停止开度僧人,强令僧尼还俗,严厉限制寺院经济,并下令拆毁、变卖武宗所建的护国禅寺和玄明宫佛殿,拆毁京师私建佛教寺院,明代中期以来的京师大寺也多被拆毁,明代帝王崇奉佛教的势头在世宗朝一度逆转,对北京佛教的打击和抑制十分强烈⑯。云居寺在这样的 大环境下自然也困于生存。

(三)万历年间佛舍利的发现与云居寺的重兴

世宗之后,皇室又重新崇奉佛教, 尤其是明神宗万历时期,孝定太后笃信佛教,力加护持,促使宫廷佛教恢复昔日盛况,甚至带动京师及周边地区的佛教快速成长⑰。在这样的背景下,一方面,皇室礼重、荣待名僧大德,提高了他们的名望和地位,为其弘法提供了有利的社会政治环境;另一方面,佛教僧徒也主动迎合或结纳于皇室,或依托皇室扩大影响,或为皇室祝禧祈福,以尽“方外臣子”之忠⑱。万历年间,有高僧达观真可发掘出云居寺秘藏一千余年的佛舍利,经慈圣皇太后虔心斋供后回藏,成为轰动一时的佛教界盛事。

达观真可是明末颇具名望的高僧,他与一批热衷传播佛教的僧人和居士发起的刊刻方册大藏(即《嘉兴藏》)之事⑲, 在明末佛教复兴中发挥着引领和中坚的作用,得到皇家崇重。万历二十年(1592) 五月二十日,达观真可携“侍者道开、如奇,太仆徐琰等”至石经山雷音洞参拜,见洞内“像设瘫蔽,石经薄蚀”,于是命东云居寺住持明亮修缮,僧人启开拜石,发现石下有穴,内藏隋大业十二年(616)静琬大师所置青石函(图一), 上刻“大隋大业十二年岁次丙子四月丁巳朔八日甲子,于此函内安置佛舍利三粒, 愿住持永劫”,内置佛舍利,“如黍米, 颜红色,如金刚”,遂将此事上奏于万历皇帝的生母慈圣皇太后,受到内廷高度重视(图二)。《涿州西石经山雷音窟舍利记》记载:“太后欣然喜,斋宿三日。六月己丑朔,迎入慈宁宫,供养三日。仍于小金函外加小玉函,玉函复加小金函,方一寸许,坐银函内,以为庄严。出帑银五十两,乃造大石函,总包藏之。于万历二十年壬辰八月戊子朔二十日丁未,复安置石穴。愿住持永劫,生生世世,缘会再睹。命沙门德清记其事。” ⑳佛舍利是重要的佛教法物,云居寺在北方佛教界的名声随之大振。

图一 隋代静琬大师置青石函

图二 明代慈圣皇太后置大石函

2019年初,在云居寺东约2公里的三岔村也即东云居寺旧址附近,出土了一块石质牌匾(图三),正题“东云居寺”, 右上书“明万历二十年六月望日”,左下落款“钦差提督库藏协理京边马政太仆寺丞华亭徐琰书”。东云居寺的住持明亮及书写这块牌匾的太仆寺寺丞徐琰同为雷音洞佛舍利的发现者,而万历二十年六月望日,正是舍利被发现还不到一个月的时间。值得注意的是,徐琰是朝廷官员,也是达观真可的俗家弟子,曾与一些职官居士一起撰写过募化资金、创刻方册大藏的劝化性文章,后合成《刻藏缘起》一书㉑。徐琰的伯父徐阶是嘉靖后期至隆庆初年内阁首辅,也是万历初期内阁首辅张居正的座师,张居正又和慈圣皇太后及其所宠信的太监冯保交好㉒,因而达观真可得皇家崇重, 乃至与皇太后建立起联系,也许与徐琰等几位颇有关系。结合上述背景、相关碑文记载及“东云居寺”这块牌匾的内容,我们或许可以推演出雷音洞佛舍利被发现后的一系列故事:佛舍利被达观真可、徐琰、明亮等人发现后,在徐琰、张居正等人的推动下得以进献慈圣皇太后,之后,与此事相关的人员受到赏赐, 云居寺也得到了朝廷的重视,皇帝派遣徐琰为钦差协助修复明中叶以来渐为衰败的东云居寺并题写牌匾;被卖与当地富豪的琬公塔院,也被达观真可与另一高僧憨山德清用慈圣皇太后的供养金及在“中贵杨廷属弟子法灯”的相助下收回㉓,达观真可还特别撰写了《示东西云居寺僧众》㉔一文,重申云居寺戒律,再重清规。自此,云居寺一改明中叶的衰落景象,又逐渐兴盛起来。

图三 “东云居寺”牌匾

(四)明晚期云居寺石经的续刻

天启、崇祯年间,有吴兴沙门真程劝募京官居士葛一龙、王思任、董其昌等续刻石经,刻造《华严经》《法宝坛经》《宝云经》等十多种。他们集资先在北京石灯庵用小石板刻好佛经,然后送往石经山,在雷音洞左面新开一小洞将所刻经版藏入,出资刻经人之一、明代著名书法家董其昌为藏经洞题写“宝藏”二字。崇祯四年(1631)三月,董其昌好友司爟氏新安许立礼等人游览云居寺及石经山时,将“宝藏”雕刻于一块矩形石板并置于洞额之上(图四)。明末的这一次刻经虽非皇室所为,但也能反映出一些佛教、宫廷和官场的关系。在统治者的推崇下,当时的文人多学习佛教禅学,董其昌的禅学老师便是与皇室颇有渊源、发起募刻方册大藏经的达观真可,而其他刻经资助人多为通过同乡、同年、同僚等渠道联络的各级官员。关于达观真可将雷音洞出土佛舍利进献慈圣皇太后的原因,从时间上看多半是寻求刊刻方册藏的资助,但也不排除是受到石经精神鼓励,想引发皇家对云居寺石经的续刻㉕。而之后方册藏得到资助,石经续刻却未实现,董其昌出资刻经并题写“宝藏”,或许有推崇佛教、了其师父心愿之意也未可知。

图四 董其昌题“宝藏”刻石拓片

(五)明代宫廷宦官与云居寺

明朝时期,宫廷中还有一股力量受佛教影响颇深,那就是宦官。他们虽不是皇室中人,却与宫廷崇佛活动密切相关且普遍信奉佛教,明代房山石经中就有多块为太监捐刻。皇帝、后妃崇佛建寺的各项举措大多由宦官经手,为帝王后妃服务的汉经厂和番经厂均以宦官司掌香火,佛事活动也多由宦官操办㉖。据《顺天府涿州房山县韩吉村香光寺重修缘起碑记》记载,万历二十五年(1597)秋,御马监太监张其“奉命过小西天、上方寺等处饭僧”㉗。小西天即云居寺、石经山一带。

此外,民国《白带山志》卷十中收有嘉靖二十二年(1543)内官监太监杜泰为石经山题诗《东越岩中留题一首》㉘;云居上寺遗址中还出土一块带有“内官监” 文字的石碑。内官监是宦官组织的名称, “掌木、石、瓦、土、搭材、东行、西行、油漆、婚礼、火药十作,及米盐库、营造库、皇坛库,凡国家营造宫室、陵墓,并铜锡妆奁、器用暨冰窨诸事”㉙。由此看来,内官监相当于外廷的工部,掌管营造工程事项。由于上寺遗址出土的石碑过于残缺,无法判断内官监太监与上寺的具体关系,但从遗址出土的建筑构件如瓦当、滴水、脊兽等来看,多为明代典型样式,寺庙应是在明代进行过修整。

二、云居寺与清代皇室

清朝各帝都推崇佛教,有些皇帝还精研佛学,佛教在清王朝的掌控之下兴盛发展。云居寺仍持续得到了诸多皇帝及皇族亲贵的关注,他们以题诗、赐匾、赐地等方式表达对云居寺的重视与关注。

(一)清初皇帝与云居寺

顺治皇帝崇佛礼僧,为清代诸帝崇佛开领风气之先,入关稳定后,在京城兴建永安寺、德寿寺等佛教寺院。据《皇京重建大佛寺碑铭》记载,清代云居寺文殊菩萨殿殿外悬有顺治皇帝题“别有洞天”匾额㉚,应是其亲临云居寺所题。康熙皇帝沿顺治崇佛之习,对于北京的佛寺也给予关注。

清初,云居寺“颓者益颓,而残者且日就剥落”㉛。康熙十一年(1672), “云居寺重开山第一代”住持溟波大师开始对云居寺全面修复,西域寺、东域寺、梦堂庵、云居寺双塔、戒坛及石经山藏经洞、曝经台一应建筑或翻新、或修补、或重建,并遵云居寺刻经故事,刻造《金刚经》《药王经》经碑两通㉜。康熙年间, 溟波蜚声遐迩,新城县、北京东便门、海会寺、甘露寺等处多请其参禅,王公大臣、皇亲显贵也多与之交。

据《范阳郡白带山云居寺溟波和尚碑记》记载,溟波大师曾受“老四王爷”之请传授幽冥戒,并结缘皇帝:

又到云居,老四王爷请受幽冥戒, 请鬼王,老和尚放施食,同住七日,道场圆满。我等二人统众托钵,恭遇皇上。召问:你是哪里人?奏道:武清县人。问: 哪一宗?奏说:临济正宗。又问:可通佛法么?回奏:通。万岁笑云:赐白金三十两添钵。回奏:不要。随驾大人道:皇上所赐,如何不要?万岁道:与你造衣。后回云居造麻布衣百领有余,济僧众。

后溟波托钵行化至磐山,又遇皇帝:

后至磐山,皇上亲临,问:老和尚好?奏谢:万岁洪恩。至山门下马,问: 可识字么?遂回奏:不识。又道:不立文字,不离文字?遂回奏道:不离文字,不立文字。又道:如何传戒?奏道:戒者, 止也,何有言诠?后说道:头里走。至殿,拜佛起来四顾道:有禅棒?彼时在傍不答。又问:为甚么不答?回奏道:若答,恐有触犯。皇上出门问:你的学问, 与佛藏学问,谁的好?亦不答。若答,犹有人我在。㉝

碑记中并未提及此位皇帝是谁,但从立碑时间“康熙三十七年”来看,只可能是顺治或者康熙。由于溟波大师生卒年并没有具体记载,其事迹又交叠于两朝,所以并不敢妄加断定。

溟波之后,住持圆通在朝廷的支持下,继承乃师遗志,至康熙三十七年(1698)将云居寺重修工程告竣。圆通的弟子了尘又“移大悲坛,建藏经殿、比丘坛、客堂、回廊及后层殿刹”㉞。溟波、圆通、了尘三人所处的正是康乾盛世,也是清代云居寺蒸蒸日上的时候, 后世将清朝前三代重开山祖师并称云居寺“三公”。

(二)乾隆、嘉庆、道光皇帝为云居寺的题诗与题匾

雍正皇帝埋入易县西陵之后,皇室与云居寺的关系更加密切。出于祭祖期间皇帝休息和驻跸的需要,乾隆年间分别在北京与西陵之间修建了四处谒陵行宫,即房山黄新庄行宫、半壁店行宫、涞水秋澜行宫、梁格庄行宫。按此出行路线,云居寺就成为北京到清西陵的必经之地。乾隆、嘉庆、道光均在祭祖期间到访过云居寺。

乾隆皇帝堪为清统治者中崇佛的最高境界者,每次出巡,大都要到沿途的寺院去拈香,以示对佛教的尊崇。乾隆对佛教寺院的修建高度关注,在位期间,对北京寺院进行了大规模的普查和修缮,先后普查了北京四城及城外十五里以内要路附近的所有庙宇㉟。乾隆十八年(1753),乾隆皇帝在去西陵的途中行至云居寺,留下许多墨宝,作有《云居寺二十韵》《西域寺》《香树林》《石经洞》等诗㊱。此外,乾隆喜好书法,所到之处常常御笔题咏,北京的不少寺庙中都留下他的御笔题额。云居寺中路主要大殿的匾额楹联多为乾隆所题(表一),石经山上“见春亭”也为乾隆赐名,只可惜这些匾联均在20世纪40年代的战火中被毁,80年代复建寺院时也未复制。

表一 乾隆为云居寺所题匾额楹联(据蒲意雅《记石经山西域寺》文中记载㊲)

匾额 | 楹联 | |

毗卢殿 | 慧海智珠 | 林外钟声开宿月,阶前幡影漾清辉 |

释迦殿 | 耆窟香林 | 石洞别开清静地,经函常护吉祥云 |

药师殿 | 香云常住 | |

弥陀殿 | 金轮正觉 | |

大悲殿 | 莲台净域 | |

文殊殿 | 慧海慈航 |

嘉庆皇帝两度驻跸云居寺,题诗并赐地。云居寺内有一御书碑亭㊳,碑青石质, 卧式,碑阳是嘉庆皇帝在嘉庆十四年(1809)第一次来云居寺时写下的《云居寺瞻礼二十韵》,碑阴是嘉庆十八年(1813)留下的《御制再游云居寺诗》(图五、图六)。碑身四周有六对对称的玉龙腾跃,气势不凡。另据《云居寺御赐稻田碑》记载,嘉庆皇帝第一次到访时还将涿郡稻田三百余亩御赐云居寺:“迄大清嘉庆十四年春,恭逢圣驾亲临瞻礼佛像,仰邀天眷,恩赐土田,俾沾水土之恩。以皈依之众,直隶督宪温承旨宣谕。此地坐落涿郡,系稻田三百余亩, 与寺地阡陌相连,耕耘实便。本寺僧人, 均沾圣泽,仰沐皇仁。”㊴

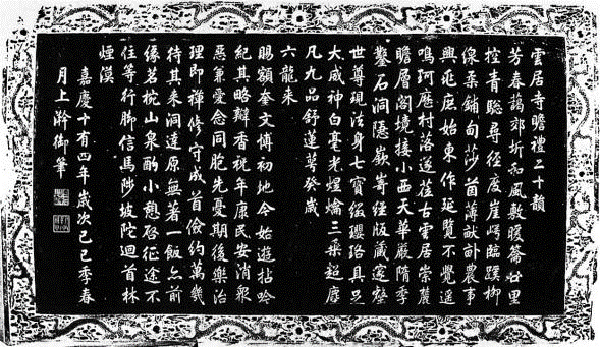

图五 嘉庆御碑碑阳拓片

图六 嘉庆御碑碑阴拓片

嘉庆十五年(1810)又由直隶总督温承惠奏请,“将涿州入官民地拨给云居寺以资香火事”㊵。跟乾隆皇帝相比,嘉庆皇帝并不爱四处题诗,但他在云居寺却留下了两首,并两次赐予田地,可见在嘉庆皇帝的文化活动和与佛教的交往中,云居寺具有极其特殊的、独一无二的地位。

道光帝还是皇子时,曾奉命在孝淑皇后忌日到云居寺拈香祭拜,并留下诗文《奉命诣西域寺拈香即景》,慨叹“始得瞻其胜概,但惜不能濡滞遍览也,匆匆而还,爱莫忍去”㊶。后与其弟重游,二人以前诗韵,又作诗一组,名曰《偕三弟重游西域寺》㊷。无论是乾隆、嘉庆还是道光皇帝,从他们题诗的内容来看,无不表达出对云居寺的喜爱。

(三)云居寺行宫的修建

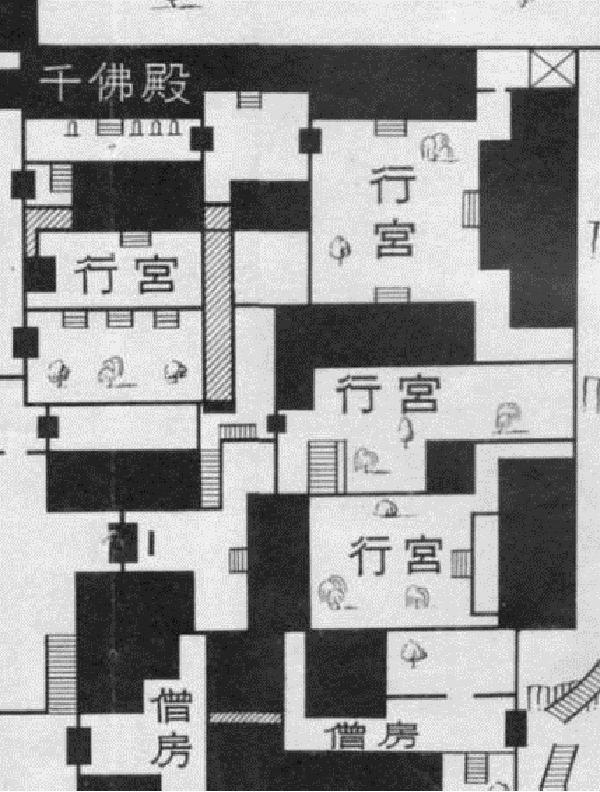

清代云居寺内西北部建有一处行宫院,供皇帝往返西陵路过时驻跸。从民国时期日本学者森鹿三考察绘制的“西域寺堂塔图”中,我们可以清晰地了解到清代行宫的位置与布局(图七)。而关于其始建年代,目前还未见到精确的文献记载。

图七 民国时期西域寺堂塔图(局部)

(选自《东方学报第五册副刊——房山云居寺研究》㊸)

嘉庆十二年(1807),工部侍郎索绰络·英和“遵旨查覆西域云居寺等处情形”,并绘“云居寺小西天及半壁店至云居寺道路形势画样三张”。查看三张画样之一的“西域云居寺地盘画样”,其上并未绘有“行宫”,后来修建行宫的地方在这张图上被标注为“御坐房”及“客堂”(图八)。也就是说嘉庆十二年时行宫尚未修建,“御坐房”应是在行宫修建之前作为皇帝来寺时的休息之处。

图八 清代西域云居寺地盘画样(局部)

(原件现存中国第一历史档案馆,云居寺存复制件)

嘉庆十八年十二月奏折《奏报起程查看西域寺等处行宫坐落等工程及日期事》提及云居寺行宫坐落的内容,为我们提供了其建设年代的参考:“圣驾展竭:西陵所有沿途桥道及一切事宜,早经臣饬令该地方官并分派委员妥协办理……拟于三月初三日自省启程,先赴西域寺、潭柘、戒台、北惠济、龙王庙等处查看行宫坐落工程。” ㊹

“西域寺”即今云居寺,由奏折内容可知,嘉庆十八年末云居寺行宫已经在建造中或业已完成。因而,清代行宫的始建年代可以推断在嘉庆十二年至嘉庆十八年之间,大概率就是在嘉庆十四年皇帝第一次亲临云居寺之后下旨建造。行宫的修建体现出嘉庆皇帝对云居寺的喜爱,也提升了云居寺的地位。

(四)清代皇族亲贵与云居寺

除皇帝外,清代许多皇族亲贵也曾到访云居寺,布施丰厚财物,留下诗篇、游记,还亲笔撰、书碑文多通。

康熙帝第二十一子慎靖郡王胤禧(允禧)与云居寺僧人交谊深厚,清代云居寺内有其乾隆八年(1743)所撰《大悲殿记》碑㊺。乾隆十九年(1754),尚怡亲王胤祥之和硕额驸福僧格将坐落在新城县栗各庄的“地二十顷零五十亩,瓦房十五间,土房二十五间,场院园子并树”捐给云居寺㊻。道光帝第六子恭亲王奕䜣曾数度驾临云居寺,题咏、酬赠诗篇十余首㊼,其孙著名画家溥儒还曾为云居寺编撰过《白带山志》一书㊽。可见在清朝皇室心中,云居寺的政治地位是极为显赫的。

清代后期,随着国势逐渐衰落,帝王对佛教的重视程度远不如前。清代中后期,中云居寺、东云居寺逐渐冷落,走向衰败,只有西云居寺香火鼎盛。云居寺库房有一清代残碑,字迹漫漶,可见“…… 地以资助之且供香火之资……献上祇园时作香花供养……”等字句,落款“胞弟溥杰世元□□麟润施送并撰文” ㊾。从碑文及落款上判断,应是记录皇室子弟溥杰的某位胞兄施给云居寺土地及祇园作香火供养的内容,是否为溥杰“施送”因缺字暂无法肯定,但可以知道的是云居寺在清末仍得到了皇室的关注。

三、结语

纵观历史,佛道之兴衰,是随历代统治者的需求而演绎的,佛寺的发展、壮大乃至衰落莫不与皇室息息相关。云居寺自立寺以来便受到皇室关注,除了统治者出于对佛教的推崇而赏赐土地、财物外,还有对石经刻造的支持,这是刻经事业得以延续千年的最重要原因,也是云居寺之于其他寺庙文化的独特之处。

明清时期官方的房山石经刻造基本停止,但云居寺仍持续得到了统治高层的关注,高僧大德与皇族亲贵交往,受到皇室信佑;历代皇帝亦对云居寺给予赐额、赐物、赐土地庄田、减免租税等恩惠,以皇室之尊积极护佑其发展,以御制诗文表达其喜爱。除明世宗时期外, 云居寺在明清两代一直保持着兴盛的发展,在明万历时期和清康、雍、乾三世空前鼎盛,嘉、道、咸亦未见衰落。寺院与世俗政权的联系也是反映统治政策与历史文化的一个侧面。朝廷对佛教的尊崇利用、后妃和宦官的崇佛信仰、中国宫廷与印度僧人的交流往来乃至皇帝朝官对禅意的向往,无不在云居寺与皇室的关系中体现出来。

本文写作过程中得到房山云居寺文物管理处张爱民先生的热情帮助,谨致谢忱。

①北京市地方志编纂委员会:《云居寺志》,北京出版社,2017年,第2页。

②[唐]唐临撰、方诗铭辑校:《冥报记》,中华书局,1992年,第10页。

③[唐]王守泰:《山顶石浮图后记》,参见北京石刻艺术博物馆:《新日下访碑录·房山卷》,北京燕山出版社,2013年,第25页。

④[辽]释志才:《大辽涿州涿鹿山云居寺续秘藏石经塔记》,此碑现立于云居寺石经地宫上,参见房山云居寺文物管理处:《云居寺贞石录》,北京燕山出版社,2008年,第80—83页。

⑤[明]姚广孝:《石经山》,参见[明]蒋一葵:

《长安客话》卷5,民国时期钞本。此诗在[明]刘侗、于奕正《帝京景物略》卷8中亦有载,但后者文字略有不同,诗名为《观石经洞》。

⑥[明]袁廷玉:《小西天》,参见[明]蒋一葵:

《长安客话》卷5,民国时期钞本。此诗在[明]刘侗、于奕正《帝京景物略》卷8中亦有载,但诗后阕不同,诗名为《石经山》。

⑦⑬[明]刘侗、于奕正:《帝京景物略》卷8, 明崇祯刻本影印版。

⑧徐威:《北京汉传佛教史》,宗教文化出版社,2010年,第301页。

⑨[明]释幻轮:《释氏稽古略续集》卷3,明崇祯刻本影印版。

⑩⑫[明]释道深:《小西天东峪观音寺重开山碑铭》,参见溥儒辑、杨璐点校:《白带山志》卷7, 中国书店,1989年,第98—100页。

⑪[明]释道深:《敕赐崇恩寺西天大辣麻桑渴巴辣实行碑》,参见北京图书馆金石组:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第52册,中州古籍出版社,1989年,第10页。

⑭㉔[明]释真可:《示东西云居寺僧众》,参见溥儒辑、杨璐点校:《白带山志》卷7,中国书店,1989年,第101—102页。

⑮㉓[明]释德清:《复涿州石经山琬公塔院记》,此碑现立于云居寺琬公塔旁,参见房山云居寺文物管理处:《云居寺贞石录》,北京燕山出版社, 2008年,第95—97页。

⑯徐威:《北京汉传佛教史》,宗教文化出版社,2010年,第305页。

⑰陈玉女:《明代的佛教与社会》,北京大学出版社,2011年,第97页。

⑱杜常顺:《明朝宫廷与佛教关系研究》,暨南大学博士学位论文,2005年,第141页。

⑲王火红、朱莉韵:《〈嘉兴藏〉的刊刻、出版与当代价值研究——兼谈〈嘉兴藏〉与嘉兴的渊源》,《嘉兴学院学报》2015年第6期。

⑳[明]释德清:《涿州西石经山雷音窟舍利记》,参见曹越主编:《憨山老人梦游集(上)》, 北京图书馆出版社,2005年,第402—405页。

㉑章宏伟:《明代万历年间江南民众的佛教信仰——以万历十七年至二十年五台山方册藏施刻文为中心的考察》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2016年第5期。

㉒陈玉女:《明代的佛教与社会》,北京大学出版社,2011年,第100页。

㉕[德]洛塔·雷德洛斯著、吴秋野译:《董其昌的“宝藏”》,《荣宝斋》2009年第1期。

㉖徐威:《北京汉传佛教史》,宗教文化出版社,2010年,第317页。

㉗[明]曾朝节:《顺天府涿州房山县韩吉村香光寺重修缘起碑记》,参见杨亦武:《房山碑刻通志》卷4《城关街道、周口店镇》,社科文献出版社, 2018年,第132页。

㉘溥儒辑、杨璐点校:《白带山志》卷4,中国书店,1989年,第48页。

㉙《明史》卷74《职官三》,中华书局,1974年,第1819页。

㉚[清]梁耀枢:《皇京重建大佛寺碑铭》,参见北京图书馆金石组:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第78册,中州古籍出版社,1989年,第172 页。

㉛[清]大护法功德主:《重修范阳白带山云居寺碑记》,此碑现立于云居寺毗卢殿左侧,参见房山云居寺文物管理处:《云居寺贞石录》,北京燕山出版社,2008年,第100—101页。

㉜㉝[清]徐士珽:《范阳郡白带山云居寺溟波和尚碑记》,此碑现立于云居寺毗卢殿右侧,参见房山云居寺文物管理处:《云居寺贞石录》,北京燕山出版社,2008年,第102—105页。

㉞[清]爱新觉罗·弘晈:《西峪大云居寺了尘福禅师塔铭》,此碑现立于云居寺北塔院外,参见房山云居寺文物管理处:《云居寺贞石录》,北京燕山出版社,2008年,第116—117页。

㉟徐威:《北京汉传佛教史》,宗教文化出版社,2010年,第365页。

㊱以上几首诗文参见马庆澜:《房山县志》卷8,1928年铅印本。

㊲[法]蒲意雅著、周文蒸译、刘文兴校补:《记石经山西域寺》,载王毓霖:《房山游记汇编》,中原书店,1937年,第123—154页。

㊳中华人民共和国成立前碑亭被毁,1999年在弥陀院内重建碑亭,移入诗碑。

㊴此碑原立于云居寺行宫院内,后移至祖师殿院内,参见北京图书馆金石组:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第78册,中州古籍出版社,1989 年,第54页。

㊵该奏折现存中国第一历史档案馆。

㊶故宫博物院:《清仁宗御制文·养正书屋全集定本》第二册,海南出版社,2000年,第231—232页。

㊷故宫博物院:《清仁宗御制文·养正书屋全集定本》第二册,海南出版社,2000年,第232页。

㊸[日]东方文化学院京都研究所:《东方学报第五册副刊——房山云居寺研究》附图2,1935年。

㊹该奏折现存中国第一历史档案馆。

㊺[清]爱新觉罗·胤禧:《大悲殿记》,参见溥儒辑、杨璐点校:《白带山志》卷9,中国书店,1989年,第160页。

㊻[清]福僧格:《施地供众碑》,此碑现立于北塔院东侧,参见房山云居寺文物管理处:《云居寺贞石录》,北京燕山出版社,2008年,第120— 121页。

㊼奕䜣写云居寺的诗词很多,《白带山志》中收录有《西域云居寺对雨吟》《石经塔院春晚闲步》《微雨初霁游小西天石佛洞》《概云轩即目》《赠云居寺印照上人》《重游西峪云居寺》等十余首。

㊽溥儒辑、杨璐点校:《白带山志》,中国书店,1989年。

㊾田福月:《云居寺春秋》,北京市房山区文化文物局,1994年,第75页。

(作者单位:北京市房山云居寺文物管理处)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441