夏成钢

玉泉山西的妙云寺,是静明园至静宜园之间景观带上的一个重要节点,是维持三山五园整体性的一个组成部分。然而其历史沿革一直含混不清。本文根据勘察与文献记载作一梳理和阐释。

一、现状、文献与传说

图一 妙云寺临路外景

妙云寺位于玉泉山西、玉泉山路(古御道)南侧(图一),坐南朝北,普安店村地界,2001年11月被列为海淀区文物保护单位①。关于它的来历,在《日下旧闻考》中仅仅提及此庙的名称:

静明园西宫门外迤北有妙喜寺、香露寺、普通寺、妙云寺,四王府北有广润庙。

(臣等谨案)......妙喜寺西为香露寺,又西为普通寺,普通寺南为妙云寺,又西为广润庙,祀龙神,皆乾隆年间敕建。

清末《光绪顺天府志》对此原文照抄,并无更多介绍。这个记载中的其他4庙都是依托昆明湖引水石渠而建,分别由静宜园、静明园管理。上述引文表述形式,很容易让后人误以为妙云寺与其他几庙是同样性质、同样功能,属于输水设施的一部分。

图二 妙云寺内古白皮松

2014年笔者带队进行妙云寺环境设计,现场踏勘可以确认,庙北240米才是当年引水石渠的走向位置,妙云寺与其没有必然的功能联系,也就与沿渠4庙的性质不同。庙额现写作“石居”,庙前路旁有古槐5株,庙内为二进院落,无字石碑2座,以及数株古白皮松、古柏与古槐(图二)。踏勘还发现,庙东墙外民房群中有一土岗,上有古柏与杂树,直觉与寺本体有某种关联。待到群房拆除后,土岗露出坟茔轮廓(图三)。

图三 妙云寺东坟茔显露轮廓

妙云寺到底是什么来历?与土岗有无关系?现存清代志书都未留丝毫信息,倒是现代记述颇多。大致有4个版本:一说是山东巡抚泰贵家庙②;一说为刘墉寄寓之所③;还有说是贪官曹国舅、曹国泰的家庙④;最后一个说法是和珅之弟家庙,被记录在胡适日记中⑤。然而追踪详查,都属传说,没有任何真凭实据,不能回答上述疑问。

二、图思德与祖茔家庙

经过多方查寻,数份清宫档案给出了最终答案。其中一份为手书原迹,是由贵州巡抚图思德上奏给乾隆皇帝的奏折,时间是乾隆四十三年(1778)闰六月初八。内容是感谢皇帝准许他整修自家祖茔西侧的庙宇,尤其感谢御赐“妙云寺”庙名匾额。奏折摘录如下:

图思德谢赐妙云寺匾恩。奏。闰六月初八日。

奴才觉罗图思德跪奏为恭谢天恩事,窃奴才前蒙圣慈,念及奴才祖茔西侧庙宇有关风水,恩准修理。当经奏留奴才之子候补员外郎恒庆在京料理。

又具折恭恳皇上勅赐寺名,蒙恩俞允。兹据奴才之子恒庆家信,内开于五月十五日钦颁“妙云寺”匾额。嘉名肇锡,梵宇生辉。赡仰奎章,永垂奕祀。

又奴才接阅邸抄,钦奉谕旨,令奴才之子恒庆事峻之后,仍准其随任。跪读之下感激难名。又奴才兄弟图思义蒙皇上天恩,补授公中佐领。……谨奏。乾隆四十三年闰六月初八日奏。朱批,览。钦此。

图思德的这份手书奏折,还有一件备份,收录在《宫中档乾隆朝奏折》⑥之中(图四),这就准确无误地说明了妙云寺的来历,即图思德的家庙,东侧有祖茔。

图四 图思德谢赐庙名折 (摘自《宫中档乾隆朝奏折》)

那么这个图思德是何许人?为什么享此殊荣?

图思德,全名觉罗·图思德,满洲镶蓝旗人,承祖荫从光禄寺笔帖式做起,历安徽布政使、贵州巡抚、云贵总督,直至湖广总督。他在获赐庙名“妙云寺”之际,正在贵州巡抚任上。之前他曾在金川之战中及时派出3000黔兵携20万支箭赶往四川,获得嘉奖。在任期间他还查出彰宝贪污案,以及为保证滇黔铜铅供应而制定诸多制度。

图思德工作虽勤恳稳重,但也无甚惊人亮点,特别是在对缅甸的交涉中还屡有误判。之所以恩准修庙并赐名,是因为他家坟寺紧邻御道。

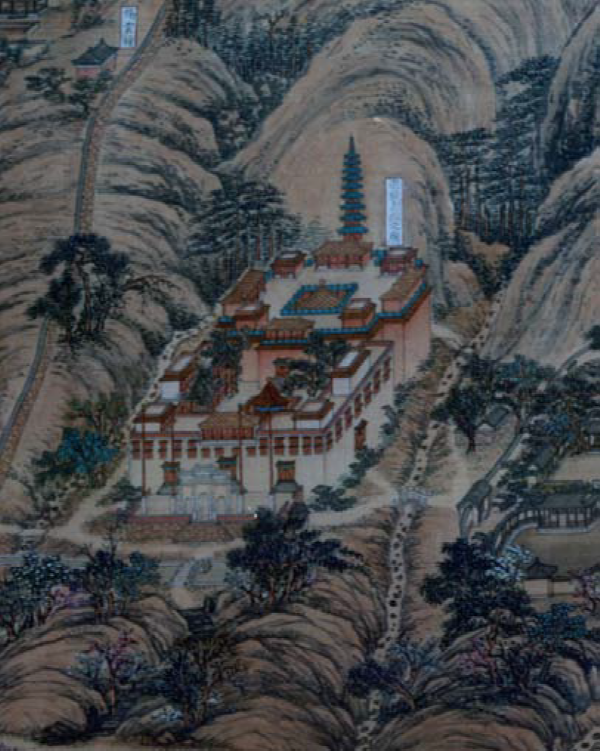

这一时期,即乾隆二十四年(1759),图思德祖茔北侧的引水石渠及沿渠四庙已经建成,北旱河拓挖也已竣工,环境日新月异。尤为重要的是,乾隆即将迎来他的七十大寿,拟请西藏六世班禅进京。为表达欢迎之意,乾隆在香山筹建昭庙(图五),这是仿班禅的扎什伦布寺而建⑦。玉泉山至香山昭庙的御道也在整修之列,图思德家庙正处在线路中点,既可装饰美化御道,又可作小憩之所,这些都要求家庙环境有所改观。

图五 香山昭庙仿扎什伦布寺而建

乾隆四十二年(1777)夏,在图思德回京进宫述职时,乾隆表达了上述要求。于是图思德便留儿子恒庆在京督工,胞弟图思义则赴台湾就职,这是他奏折中提到的两位家人。

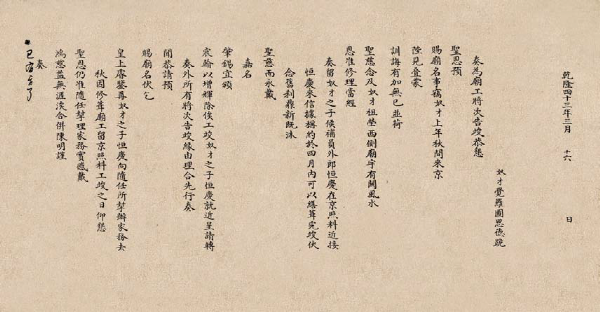

有了皇帝旨意,图思德全力以赴,不仅家庙突破规制,如建筑歇山大脊、墙涂朱色等,而且附设了精致园林。乾隆四十三年三月初寺庙竣工,作为家庙常以姓氏为名,而此次修建以美化御道为目的,惯例不宜,于是图思德在同月十六日向皇帝提出赐名的请求(图六)。之后,乾隆皇帝遂于“五月十五日钦颁妙云寺匾额”,前述奏折就是对赐名的感谢。

图六 图思德请庙名奏折 (摘自《宫中档乾隆朝奏折》)

在荣获妙云寺名的第二年初,也就是乾隆四十四年(1779),图思德调任湖广总督,当年年底在武昌去世。皇帝谕旨“湖广总督图思德,简任封疆,宣力有年,实心任事。正资倚任,忽闻溘逝,深为轸惜”⑧,赐祭葬,归土于妙云寺旁。图思德墓碑评语是“敬慎禔躬,朴诚矢志”,名列《清史稿·列传一百十九》。

乾隆四十五年(1780)二月,朝廷颁与谥号为“恭悫”。悫,意为:诚实,谨慎,厚道。图思德的谨慎、厚道不仅体现在公务上,还体现在家风上。他的祖母周氏“以礼以法,能俭能勤”、妻子岱佳氏“娴励妇节”,被朝廷分别诰赠“一品夫人”及“夫人”。图思德逝后,其夫人于次年初扶灵回京,不久也因悲伤过度去世,葬于丈夫身旁。族亲国梁写《图恭悫公夫人挽诗》⑨云:

油幢崔嫂返江乡,魂断年余称未亡。苦忆常时调巽瑟,只今何处觅坤裳。

离鸾竟返三珠树,别鹤悬惊六月霜。亲串不堪瞻马鬣,白杨风起妙云凉。

诗末的“妙云凉”即指妙云寺,诗人特别加注:“妙云寺在恭悫公墓侧。”

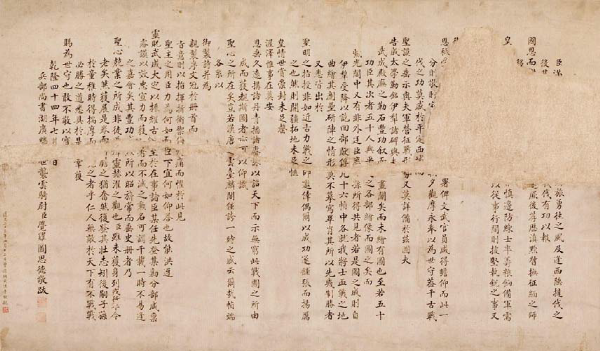

图七 图思德墨迹《御制战图跋记》

图思德有不多的书法遗墨留世,他在乾隆所赐《御制战图》上书写的跋记,字体工稳端庄(图七),可谓字如其人。他的言传身教以及家风,对子女产生了深远影响,并由孙子一辈把家族声望推向顶峰。

图八 御道古槐与北部柳林

现在妙云寺前的古槐就是当年御道沿线官槐的残存(图八),而庙东侧隆起的地形与土丘则为美化御道、遮挡图思德祖茔的土山,以及祖茔的部分残存,其他坟茔则在民国后被盗、逐渐铲平。

三、恒庆督工妙云寺

图思德奏折中提到的儿子恒庆,字余堂,一字梅村。28岁时授员外郎,随父协助公务,因妙云寺整修事关重大,所以被留京负责庙工。

妙云寺位置,西有万安山左环,东有玉泉山右护,北(前)为寿安山、金山交错如屏,寺门向北,恰得三山环抱之势。而近处有荷叶山、北旱河与昆明湖引水石渠的两溜土山,高林叠翠。隔御道有普通寺相望,景色极佳。

细说起来,妙云寺东侧祖茔才是场地主体,庙宇只是配套设施,为祭祀以及管理之用。不过这次家庙整修更有美化环境的目的。

恒庆善诗文、喜绘画,对造园更有心得,在他侍从父亲任职云南时,“滇南制府署西偏,池亭楼阁颇幽修宜人”⑩,他品评山水,题为八景。同样,恒庆对北京西山普安店周边风景也极为熟悉,曾作组诗《西山纪游》,这些山水之情都被恒庆融入庙工之中。

妙云寺布局分为两部分:前寺后园。前寺院落建有天王殿、钟鼓楼,这是一般家庙所不具备的。庙里大钟更是由图思德亲自督造,刻名钟内。后院及侧院是精致的小园林,以山石为特色,石高五六丈。国梁在诗中介绍说:“殿后怪石突兀,方五六丈,乃斫石所余者。寺之创建因此石起。”⑪即使到了民国,这一景观尚存,文化名人周肇祥来访后也说,庙“有林木之胜,寺后巨石兀立,高过屋,平地罕觏”⑫。景石大过屋檐,可见极具视觉冲击力。

乾隆题名“妙云”应是一名二义。一是指佛经中的妙云、妙香之喻,以示佛法的奇妙,另外是指奇石之美。古人认为云因石而生,所以常称美石为“云根”,或以“云”代称。山石的东西北三面有池水环绕。参天古木也为庙宇增加了空灵氛围,是为典型的“寺庙园林”(图九)。

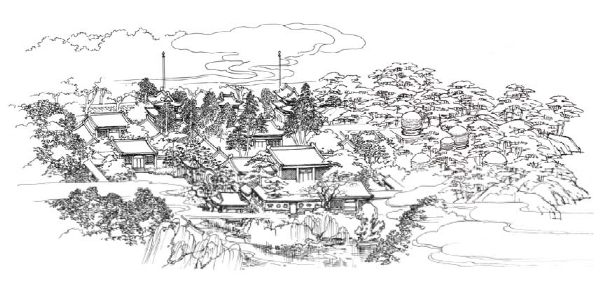

图九 妙云寺推测复原图

整修新饰用了近八个月的时间。在父母去世后,家庙又成为恒庆三年守孝之所,国梁《午出西郊》⑬诗云:

雨送新寒峭,晴招薄暖回。素心临水净,青眼到山开。

野店行厨便,芦林晚吹哀。栾栾棘人在,未暇礼香台。

诗后注明:“时恒梅村方庐墓”、香台“谓妙云寺”。国梁还有诗记述说,乾隆皇帝在去往香山静宜园的途中时常光顾妙云寺,派人敬香:

密迩佳城佛火燃,金舆望幸此年年。劚云石剩苍严骨,漉雨池留功德泉。

众木合阴森幂䍥,远山飞翠集幽偏。不须别觅烟霞窟,小坐经时便合仙。

诗人自注:寺为制军⑭奉敕建。驾幸静宜园时尝临幸,之后每岁銮舆经过,辄遣使升香。

不过,在乾隆《御制诗集》中却没有游寺之作,想来妙云寺园林的规模、品相无法与相邻的两大皇家御园相比,进去歇脚喝口水倒是可能。乾隆在这段御道写下数首同题诗篇《玉泉山西》,只有一篇略点一笔⑮:

小驻静明更向西,途旁农务绿芃齐。不教随骑轻为躏,益切因心敬以跻。

古寺无风林静树,野村有露菜铺畦。沿观颇觉情怀适,佳景香山许历题。

诗中“古寺”可能即为妙云寺。它为御道与周边田园增加了景物,并与引水石渠四庙一同强化了静明园与静宜园的景观联系。当年普安店一带或许还有沼泽水面,因为来访此地的国梁将地名写作“普恩淀”,诗题有《宿普恩淀不寐》《普恩淀晤恒梅村,因忆客秋同游灵光寺时母夫人尚在,不禁怆然》。这个“普恩淀”是误写,还是实有其景?

现代地质勘测表明,普安店地区有少量奥陶系灰岩出露⑯,这一含水地质结构与玉泉山相同,为泉水的存在提供了科学依据。妙云寺园林的水源也应是同样来由,当地人曾称池水为灰坑。庙址西南的荣庆墓,民国初年曾进行过迁移,挖开墓穴发现地下水过高,应是同样缘由。可以推想当年周边景色因有水而比后世更美。

总之,整修后的妙云寺一变成为御道边的亮点,弱化了原有野村孤坟的悲凉氛围。寺内水石小景与庙外田园大美也给恒庆带来终身藉慰,成为离乡的牵挂。嘉庆元年(1796)恒庆出任湖北督粮道,开始了平剿白莲教叛乱的生涯,在戎马间隙时常回忆妙云寺的景色,如《途中见红叶》⑰诗云:

高低掩映夕阳斜,谁染枫林醉晚霞。一片秋光真似画,十分春色却非花。

空教瘦马餐风客,错认前村卖酒家。回忆故园霜信好,玉泉西望乱红遮。

“故园霜信”应该指的就是妙云寺,遥望万安山一带红林尽染。他还曾写诗《重阳感怀》云⑱:

家山小别再经秋,两度重阳悔浪游。佳节惊心愁对菊,他乡卧病怯登楼。

笙歌几处开清宴,莲梗终年类野鸥。自笑奔驰何日息,薄田二顷足悠悠。

“薄田二顷足悠悠”成为他最大的祈盼,然而他来不及回到这块“薄田”,就在嘉庆七年(1802)于湖北武昌染上重病,在回京途中身故,其灵柩也葬于妙云寺旁。

四、玉泉山西大柳林

妙云寺在图思德的第三代是什么情形?没有直接记载,不过这代人却为妙云寺与坟茔赢得一个新名称“大柳林”,使这块土地有了新故事。

恒庆有嫡子桂芳、桂菖,庶出有桂葆、桂荃。这些后生都接受了良好的教育,其中以长子桂芳成就最大,大柳林地名便是因他而来。

觉罗·桂芳(1773—1814),字子佩,号根仙,又号香东。少年即随父在湖北军中历练,奠定了后来发展的基础。其后桂芳回京参加科举,为嘉庆四年(1799)进士,选为庶吉士、授检讨。父亲虽远在千里之外,仍不忘教诲子女。京城发大水,桂芳去信告知,家屋“大半倾颓,不堪栖止”,恒庆回信诗⑲云:

江上清歌喧杂沓,梦中无眼醉酕陶。贫寒原是儒臣事,莫羡连云甲第高。

诗末一句成为广为流传的名言。受父亲影响,桂芳也写下众多悯农诗作,其中《枣阳妇》一诗悲情四溢,成为清中期反映社会现实的名作之一。

正是这些社会底层的历练,使桂芳思想更为深刻,受到嘉庆皇帝青睐,赞为“奇才”,他很快以年轻资历破格掌管翰林院,入直南书房与尚书房,成为皇三子绵恺的老师。而最能服众的,是他在林清之乱中的表现,嘉庆十八年(1813)九月,林清率领的天理教众信徒突然攻入紫禁城,桂芳恰在宫中值班。他沉着应变,与皇二子偕诸王大臣率兵反击、挫败事变,叙劳加二级。

此后桂芳被屡屡提拔,很快升为军机大臣,赐紫禁城骑马。嘉庆十九年(1814),他被钦点前往广西查案,途经湖北武昌染病,嘉庆皇帝赶紧降旨“令其安心调理,方冀不日就痊”,不承想几天后桂芳病逝,时年42岁。嘉庆深为惋惜,评价“其心地端正,遇事直言”,并赋诗云:

应运生名哲,仕朝仅十年。才华学有本,直爽性无偏。枢府新参政,书斋旧侍筵。

何因遘痼疾,难得是英贤。酹酒酬师谊,挽诗述己悁。楚疆陨三世,定数总萦牵。

嘉庆帝还命皇三子代为祭奠,葬于妙云寺旁,周围遍植柳树。嘉庆悼文由军机大臣英和抄录刻石,又于嘉庆二十一年(1816)七月立碑,评价桂芳“立心直爽,处事精明”⑳。谥号文敏,追赠太子少保加尚书衔,以后常称为桂文敏。《清史稿·列传一百四十》列名其中,图思德家族声望在觉罗·桂芳时达到顶点。

桂芳生前曾任总管内务府大臣,管理奉宸苑事务、新旧营房事务、畅春园以及圆明园事务,这些都与三山五园、普安店紧密相关。出外任职期间,内心深处与父亲恒庆一样,向往着解甲归田的乡村生活,这在诸多诗篇中都有流露,例如《襄阳军次省觐》㉑:

何日乡园才聚处,不堪戎马已经年。商量归计非难事,只欠躬耕二顷田。

乡园是魂绕梦牵的归宿。父子俩不约而同地提到家乡“二顷田”,很可能就是妙云寺所附的香火田。遗憾的是二人都没有实现自己的愿望。

当年桂芳墓茔周边应该有赑屃、石碑等规制器物,向西与祖父图思德墓、妙云寺相连,是一派柳浪掩茔碣的景象㉒,曾被视为京西名胜古迹,列入民国时期诸多旅游书中,《北平指南•名胜古迹》㉓中记述有:

桂文敏公芳墓,在玉泉山西普安店,垂柳环之,俗呼为大柳林。

类似内容还记述在《北京便览》(1923)㉔、《北京旅游指南》(1941)中。大片的柳林非常壮观,在玉泉山上可以一目了然,因此还产生了以它为背景的民间故事“佛大殿小的传说”㉕,而图思德之名则渐渐被人遗忘。清末民初,依大柳林而居的农户渐多,形成了村落“大柳林村”,20世纪末被并入普安店村。

五、官庙之判——是错案还是阴谋

有了俗称“大柳林”,显然墓地与妙云寺的来历“众所周知”。然而,这一清晰线索到民国初年变成一本糊涂账。

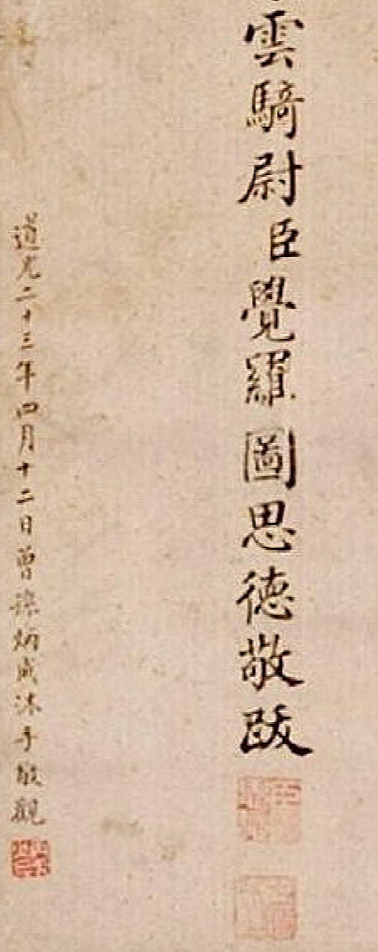

桂芳有二子一孙,觉罗·炳奎、觉罗·炳文,以及觉罗·增起。桂芳逝后,弟弟桂菖整理刊印了桂芳诗集《敬仪堂诗存》以及父亲恒庆的《怀荆堂诗稿》《从军诗抄》,把家族文脉留存下来。道光二十年(1840)八月,桂菖因公务忧急,在浙江任上自缢身亡㉖。留有一子炳成,字集之,五十岁后号半聋,人称“满洲老名士”。炳成喜金石书画,善评论。图思德遗墨上就留有他的字迹:“道光二十三年(1843)四月十二日,曾孙炳成沐手观览。”(图一〇)其子其妻的早亡使他郁郁寡欢,筑楼于陶然亭野凫潭畔的龙树院,以读书过世㉗。

图一〇 炳成题识

桂葆、桂荃都先后任知县之类小官,桂荃曾因挪用公款而被罢官。总之,桂芳之后整个家族渐趋没落,不过妙云寺与茔地性质没有变。可谁知民国初年的一场官司彻底改变了过往一切。

民国二年(1913),由京师地方审判厅判定,以欺诈取财罪,将图思德家族后人文彬、明恩拘禁。判决书摘要如下㉘:

原告僧人岫山、月林等述:文彬及同族明恩在普安店有祖遗墓地一顷四十二亩,靠近敕建妙云寺,因前代僧人向文彬祖上募捐修建了该寺,所以每次他家扫墓时都在庙中休息,与寺僧岫山及其徒月林相识。至本年一月间,文彬等见该寺租种慈因寺地一顷八十亩,图谋冒认。于是趁岫山外出之时,向徒弟月林诈称此寺是他们的家庙,寺中所有田产是乾隆年间拨给他祖上,作为庙宇岁修、僧人及衣食之用。月林不知详情,随即让出。文彬与叔父明恩便占据该寺。待岫山回来知道后,便以霸占庙产上告。

岫山提供有乾隆五十五年、慈因寺拨给妙云寺一顷八十亩的租地合同,以“证明寺产来历”。

被告文彬等坚不承认岫山所说的寺产来历,并举寺钟刻有“图思德虔造”五字、庙产内有数座坟茔,并提供一顷四十二亩的地契、祖传红契、各地亩数清单作为祖产家庙的证明。庙中还供有御旨牌及乾隆御书匾对。

随后检察厅现场取证,丈量地亩数多于文彬清单所列,且所呈地契四至不明,即令地契属实,也提供不出庙契,不能证明庙与契中之地为一体。检察厅认为被告“供词狡猾,坚不吐实”。并有三个理由认定庙为官庙、地为庙产:

1.妙云寺为香山御路五庙之一,载于《光绪顺天府志》,注明该寺与普通寺、香露寺系乾隆间敕建寺庙,且有天王殿、钟鼓楼,均合官庙体制,不合家庙。

2.岫山提供的妙云寺庙产一顷八十亩租种合同,在骑缝处写有“各持一张”四字,为两寺僧所保存,经查验纸色、笔迹、骑缝字一致,所列亩数也与丈量一致,是为该庙产铁证。

3.有村民王泰、朱玉等证明妙云寺是乾隆年敕建的香山御路五庙之一,也是他们合村公议之所,是为官庙的又一证明。

检察厅又举其他三个理由,证明庙非家庙、地非私产。除上述外,还有种种理由足以认定文彬、明恩有欺诈取财行为,证据属实。按民国《暂行新刑律》,各处三等至五等有期徒刑。惟查该犯先代曾于该寺有所施舍属实,以致该犯等认为己有,与无端诈取似有区别,故减刑各处拘役五天。

至此,妙云寺不再属于图思德家族。妙云寺的来历出现了第5个版本,即岫山前代和尚募捐而来,图思德家族只是施舍捐款者。

然而,细读判词就可看出这是一个令人发蒙、破绽百出的判案。最大的疑点在于原告与被告之争,无论各自所述真假,都是私庙所有权之争。即使文彬“霸占”,也是“霸占”了和尚岫山的私庙。然而终审却围绕着官庙与私庙辩论定案,这与案件起因毫无关联。

其次,在双方所有权依据辩述中,被告文彬叙述了庙产来历,提供了相关契文。而原告岫山和尚却没有叙述传承关系,这是所有权的重要证据,通常会刻在庙碑上。然而,庙里两通石碑文字全部被磨掉(图一一)。即便如此,这些传承信息作为寺庙“所有者”的岫山也应抢着口述,法官也应首先询问、索要才能展开下一步的判定。可是法庭却没有这一步的程序与笔录。

图一一 妙云寺前院2座无字碑

第三,在被告文彬已提供的3份契约基础上,检察厅进一步索要庙契,却不向原告岫山索要同类证明,而只凭其提供的、也是唯一的租地合同来判案。其公正性很值得怀疑。

至于所谓御道五庙是敕建寺庙,显然对庙产背景缺乏调查了解。前面已述,其他4庙不在御道,而是在百米外的引水石渠沿线,并且完全享受国家待遇,从聘用僧人、香火费到岁修费用都有相应的财政支持,定期列入清宫档案,如《妙喜寺陈设档》《广润庙普通寺香露寺等处佛像供器清册》等,白纸黑字列得很清楚,但是妙云寺不在其上,所以说妙云寺不是皇家寺院、不属“官庙”。

妙云寺属于“广义”敕建,也就是朝廷仅仅赐予个名号,其所有权仍归私家。也正因如此,才由图思德之子恒庆来督建,若是“官庙”则由清宫内务府指派样式房督建。因此其性质仍为家庙。

争讼之中,被告文彬等人没有提供充足的辩论及论据也是一大缺陷。毕竟其祖上觉罗·桂芳曾任总管内务府大臣,对这些资料本应比别人更清楚、更有权威性。

不过,即使文彬等人提供了充足论据,也未必能保住这份祖产,看看时代背景就能顿解疑惑。其时正值1912年的辛亥革命,旧体制与思想体系土崩瓦解。在宗教领域,全国各地开始出现抢夺庙产的群体性事件,至1913年趋于高潮㉙。

当时袁世凯政府连续出台一系列法规条例,最初将旧王朝寺庙分为官产、公产和私产三项㉚,一旦确定为官产和公产,即可由地方政府随意征用,如长河万寿寺便拍卖给五台山佛教会作为疗养院。这也就是检察院为什么要绕过起因、硬判妙云寺为官庙的谜底。这场官司其实早有了腹稿,目的只有一个:抢夺前朝贵族遗产,判案不过是个体面台阶而已。

尽管袁世凯政府于1913年6月又出台修改条例,废除将民间庙产分为三类的做法,加强保护宗教庙产,规定“寺院住持及其他关系人不得将寺院财产变卖、抵押或赠与人”,“不论何人不得抢夺寺院财产”㉛,但随后又明确法律不溯既往的原则,也就是说在此期限前被分掉、抢走的庙产不再追究法律责任。

在这样背景下,文彬等人只能眼睁睁看着祖产丢失。需要补充的是,文彬是图思德胞弟图思义的直系后代,其父觉罗·明照及妻子也葬在妙云寺旁。

妙云寺的沿革从此变得扑朔迷离,本文开篇的4个版本的传说开始出现,一如庙中无字碑,来历似有却无。

六、结语

本文根据勘察与文献阐明,妙云寺是图思德、桂芳家族祖茔寺庙,它的粉饰修建与静宜园昭庙同期,其脉络失传又与朝代更迭相关联。这一结论对还原历史真实、“讲好三山五园故事”是一个补阙。

三山五园地区是第一批国家文物保护利用示范区,2021年初颁布的《三山五园地区整体保护规划(草案)》也强调要“讲好三山五园故事”。“讲好”的标准应该是历史的真实性,寻找真实的历史记忆,不仅是文化学者的职责,也是规划设计人员应有的意识,以避免“假古董”的出现。

①《北京海淀年鉴》编委会编:《北京海淀年鉴(2005)》,中央文献出版社,2006年。

②北京市文物事业管理局编:《北京名胜古迹辞典》,北京燕山出版社, 1989年。

③户力平著:《光阴里的老北京》,新华出版社, 2017年,第228页。

④张宝章、阎宽搜集整理:《妙云寺的传说》,张宝章、彭哲愚编:《香山的传说》,河北少年儿童出版社,1965年,第124页。

⑤胡适著、曹伯言整理:《胡适日记全集·第4册》,中国台湾联经出版社,2004年,第236页。

⑥中国台北故宫博物院:《宫中档乾隆朝奏折》,中国台北故宫博物院印行,1982年。

⑦史界常以乾隆四十三年十二月,班禅提出进京祝寿请求为乾隆七十大寿朝觐活动的起始点,而实际筹划应该更早,因为乾隆四十二年七月,静宜园昭庙烫样已经出来,名称确定为“宗镜大昭之庙”。同月图思德被召见。中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆编:《清宫内务府造办处档案总汇》,人民出版社,2005年;《清实录·高宗实录》,中华书局,1986年。

⑧《清实录·高宗实录》,乾隆四十四年十二月上,中华书局,1986年。

⑨⑪⑬[清]国梁《澄悦堂诗集》卷十二,《清代诗文集汇编》编纂委员会编:《清代诗文集汇编》第342册,上海古籍出版社,2010年。

⑩[清]国梁《澄悦堂诗集》卷十一,《清代诗文集汇编》编纂委员会编:《清代诗文集汇编》第342册,上海古籍出版社,2010年。

⑫退翁《鹿岩小记》,1943年。

⑭制军,明清时期对总督的别称。

⑮[清]清高宗:《玉泉山西再叠己酉韵》,《御制诗集》五集卷六十五。

⑯王莉蛟等:《北京市玉泉山泉恢复条件研究》,《水文地质工程地质》2016年第3期。

⑰⑱⑲[清]铁保:《熙朝雅颂集》,辽宁大学出版社,1992年,第1620页。

⑳[清]盛昱集《雪屐寻碑录》,金毓黼主编:《辽海丛书》,辽沈书社,1985年,第1934页。

㉑《清代诗文集汇编》编纂委员会编:《清代诗文集汇编》第508册,上海古籍出版社,2010年,第334页。

㉒据岳升阳:《三山五园周边地区历史遗迹》,北京大学西门的石狮子,可能来自大柳林村,见2021年《颐和讲堂》第2讲。如果属实,应是桂芳墓地遗物无疑,由此可推测当年规模。

㉓北平民社编:《北平指南•名胜古迹》,1921年。

㉔张研、孙燕京主编:《民国史料丛刊·史地》,大象出版社,2009年。

㉕鲍致口述、焦雄搜集整理:《佛大殿小的传说》,张宝章、彭哲愚编:《香山的传说》,河北少年儿童出版社,1965年,第131-133页。

㉖《清实录•宣宗实录》,道光二十年庚子八月,中华书局,1986年。

㉗天台野叟:《大清见闻录》,中州古籍出版社,2000年。

㉘熊元翰等编:《京师地方审判厅法曹会判牍汇编》(下) ,商务印书馆,1914年。

㉙《中华佛教总会致国务院呈》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》, 江苏古籍出版社,1991年。

㉚《内务部通咨各省都督民政长调查祠庙及天主耶稣教堂各表式请查照饬遵文》, 《政府公报》, 1912年10月19日。

㉛《寺院管理暂行规则》,《政府公报》, 1913年6月20日。

(作者单位:北京山水心源景观设计院)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441