郭雅楠 张爱民

房山石经刊刻自隋代开始,后历经唐、辽、金、元、明几代,共刻石经一万四千余块,分别藏于石经山藏经洞和云居寺内地穴中,另云居寺院内还立有清代早期的5块刻经碑。与唐辽刻经的鼎盛时期相比,明代刊刻数量并不算多,佛经的真正续刻在明晚期万历年间才开始。较为特殊的是,宣德年间有道士仿效佛教刻造石经形式,募刻道教经典《玉皇经》共八块经板藏于石经山,成为藏经洞中仅有的道教经典。这些道教石经和佛教石经比较起来可谓沧海之一粟,但通过这次道教石经的储藏,却可以看到明代佛道两教关系的一斑。

一、明代早期朝廷对云居寺刻经的关注

洪武二十一年(1388)正月二十一日,随侍燕王朱棣的高僧道衍(即姚广孝)奉旨前往石经山视察。道衍为隋僧静琬开创的刻经事业所感,题《石经山》,镌于华严堂石壁。诗曰:

峨峨石经山,莲峰吐金碧。秀气钟芯题,胜概拟西域。

竺坟五千卷,华言百师译。琬公惧变灭,铁笔写苍石。

片片青瑶光,字字太古色。功非一代就,用藉万人力。

流传鄙简编,坚固陋板刻。深由地穴藏,高耸岩洞积。

初疑鬼神工,乃著造化迹。延洪胜汲冢,防虞犹孔壁。

不畏野火燎,讵愁苔藓蚀?兹山既无尽,是法宁有极?

如何大业间,得此至人出。幽明获尔利,乾坤配其德。

大哉弘法心,吾徒可为则。①

道衍的这次视察大概引起了朝廷对云居寺的关注,洪武二十六年(1393),朝廷曾拨款对云居寺和石经山进行过一次修复②,或许和道衍之行不无关系。明成祖未必去过石经山,但他应当也听过姚广孝讲云居寺的石刻。《释氏稽古略续集》卷三记载:“(成祖)旨刻大藏经板二副:南京一藏,六行十七字;北京一藏,五行十五字。又旨石刻一藏,安置大石洞。向后木的坏了,有石的在。”③以上内容与永乐年间的刻经事宜有关,其中提到了“石刻一藏,安置大石洞”的计划。只是不知为何,该计划似乎并没有施行,后世并未见到明代官方刻造的石经遗存。

二、明代晚期石灯庵续刻佛经

万历二十年(1592)五月二十日,高僧达观真可发掘出静琬大师在雷音洞秘藏一千余年的佛舍利,经慈圣皇太后虔心斋供后回藏,成为轰动一时的佛教盛事。达观真可是明末颇具名望的高僧,他与一批热衷传播佛教的僧人和居士发起刊刻方册大藏(即《嘉兴藏》)之事④,在明末佛教复兴中发挥着引领和中坚的作用。此事之后,云居寺在北方佛教界的名声随之大振,达观与另一高僧释德清将被卖与当地富豪的琬公塔院收回并重整寺风⑤,一改其明中叶的衰落混乱景象。不过这之后,石经的续刻却未立刻开展。

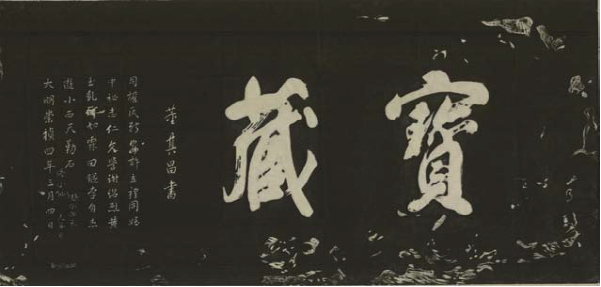

从石经题记上看⑥,明代云居寺佛经的镌刻始于明神宗万历四十八年(1620),以在京做官的部分南方居士为主的各界捐资人,在京城石灯庵镌造《华严经》《法宝坛经》《宝云经》等十多种经文的小经板,运到云居寺瘗藏,由于石经山各洞藏经已满,便另辟一洞藏之,即今新编第六洞中。崇祯四年(1631),捐资者之一、明代著名书法家董其昌与许立礼等人游览小西天,题写“宝藏”,并被刻石镶嵌于该洞洞额上(图一)。此为明代唯一一次大规模的佛经锢藏事业,但与前朝相比数量十分有限。

图一 董其昌题“宝藏”刻石拓片

(一)佛经续刻的兴起

石经的镌刻不是一个简单的事业,它需要发愿及大众的配合。从参与明代刻经的捐资者来看,居士群体成为了捐刻经碑的主要力量,如海虞清常道人赵琦美、佛弟子吴洞庭葛一龙、秀水居士包士杰等,他们多为有相当社会地位的官僚、士绅及其家属,其中以浙江籍和江苏籍最多,其次是京畿地区和福建⑦。除居士外,僧侣也参与捐刻了一定数量的佛经,如内白山比丘行全、西吴沙门真程等。那么续刻佛教石经是如何在这些人中兴起的呢?

明代文学家沈德符在《万历野获编》中记载了有关房山石经的内容:

大房山,在京师房山县境内,俗名小西天是也。隋大业间,僧静琬募金钱凿石为板,刻藏经传后,至唐贞观仅完《大涅槃》一部,其后法嗣继其功,直至完颜时始成,贮洞者七,穴者二,封以石门,镇以浮屠。我太祖命僧道衍往视,衍即少师姚广孝也,留咏而归,历代扃闭如故。去年浙僧名自南者忽来谋于余,欲发其藏简,其未刻者绪成全藏。予急止之曰:“不可。方今梵夹书册盛行天下,何借此久闭之石?静琬当时虑末法象教毁坏,故闭此为迷津宝筏。今辇下雕弊,不似往年,宫掖贵貂,亦未闻有大檀施,若一启则不可复钥,必至散轶而后已。”自南唯唯,亦未以为然,余再三力阻之,不知能从与否?⑧

沈德符,字景倩,又字虎臣,号他子,浙江秀水(今浙江嘉兴)人,《万历野获编》正编成书于万历三十四年(1606)至三十五年(1607)间,共二十卷,续编成书于万历四十七年(1619),十二卷。房山石经内容收录于第二十四卷,为续补卷内容,故文中所指的“去年”,应为万历四十六年(1618)。这一年,浙江僧人自南与沈德符商议“欲发其藏简,其未刻者绪成全藏”,但遭遇沈德符劝止,原因即为之前所提及的方册大藏(梵夹书册)盛行,沈认为没有再刻石经的必要。沈德符出生于一个士大夫家庭,其父沈自邠任翰林院撰修,参与了方册大藏经的发起和前期的化缘,沈德符自然了解当时大藏经刊刻的情况。虽然他劝阻自南不要续刻,但从这段文字我们能了解到,在万历四十六年,来自浙江的出家人自南已开始劝募续刻石经。

福徵注疏《憨山老人年谱自叙实录》云:

徵按房山县,有石经洞隋时静琬法师,凿石为板,刻经一藏,贮于洞,以石门闭之,累代皆有碑刻。自达师经理后,有都城石灯僧自南,募资续刻,时在万历戊午,徵以明经应试在都,力襄其事。又闻之五乳侍者云,壬辰,两师遇于都门西郊园中相对兀坐,四十昼夜,目不交睫,计修明代《传灯录》,因约往濬曹溪,以开法脉云云。兹止云生平之奇,而不详,或此未足奇,更有奇特。⑨

“徵”即福徵,本名谭贞默,福徵为其出家后的法号。谭贞默为崇祯元年(1628)进士,浙江嘉兴人,历任工部虞衡司主事、大理寺寺副、太仆寺少卿、国子监司业兼祭酒等,后皈依佛门。上书注疏有曰:

万历丙辰(1616)长至月,虔上双径寂照庵,皈依憨本师。赋呈古诗一首。(诗略)

天启甲子(1624)暮春,寓燕京石灯庵。审文憨本师曹溪寂音,因集诸缁白弟子,建诵经念佛道场。因作遥恸诗,排律五十二韵,以志哀。(诗略)⑩

谭贞默记述自达观大师经理云居寺后,石灯庵僧自南“募资续刻”石经,万历戊午年即万历四十六年时,谭“以明经应试在都,力襄其事”。从其年代与事件来看,此处“自南”与沈德符所提应为一人。谭贞默为憨山德清弟子,考虑其与达观、云居寺的关系,得以力襄其事也是非常合理的。另《帝京景物略》卷八中收录有谭贞默《石经山诗呈王墨池先生》一诗:

范阳雄郡竺山岑,幻出云居香树林。

南岳勇传随季法,石灯痴续劫灰心(时石灯庵南公续刻石经)。

螺书龙画经风雨,孔壁周藏并古今。

自是有缘依帝寝,阴浓泉永足幽寻。⑪

诗注提及自南石灯庵续刻石经一事。从以上信息来看,浙江僧人自南应当就是佛经续刻的最初发起者。从不晚于万历四十六年开始,自南开始联络多方人士,劝募共同从事刻经事业。最终一批有影响力并热衷传承佛教的人士被发动起来,于万历四十八年前后开启石经续刻。

(二)佛经续刻的结束

明代石经刊刻的结束年代并无具体记载,从董其昌题“宝藏”的年代来看,最晚在崇祯四年(1631)就已结束,距开始刻经仅十一年。石经题记中仅有两处提及时间,一为《六祖大师法宝坛经》,万历四十八年(1620);一为《大方广佛华严经》,天启三年(1623)。那么明代佛经刊刻究竟何时结束,为何短暂收官,我们或许可以从当时的历史事件中寻得一丝线索。

明《帝京景物略》卷四载《石灯庵》:

庵旧名吉祥,万历丙午,西吴僧真程自云栖来,葺之而居。发古甃下,得石幢一,式如灯台,傍镌《般若心经》一部,唐广德二年少府裴监施,朝请郎赵偃书。适黄仪部汝亨过其地,以庵甫治而灯适出,遂手书额,自是称石灯庵焉。程居此无华饰,朝梵夕呗,二十余年无懈日,日无懈声。绅衿缁素,月八日就此放生,笼禽雀,盆鱼虾,筐螺蚌,罗堂前。僧作梵语数千相向,纵羽空飞,孽者落屋上,移时乃去。水之类,投皇城金水河中,网罟筍饵所希至。人谓庵“小云栖”云。

嘉兴谭贞默《石灯庵放生》(诗略)

麻城刘侗《石灯庵放生》(诗略)

长洲葛一龙《九月十四夜看月南上人庵》(诗略)⑫

万历丙午年也就是万历三十四年(1606),僧人真程来到石灯庵,重新修葺后寓居于此。从石经题记及相关记载来看,真程、谭贞默、葛一龙后来均为刻经的参与者。

孙小力校注《帝京景物略》对这段话注曰:

石灯庵,位于京城西南隅。元泰定中建,名吉祥寺。明万历三十四年(1606)重建,改名石灯庵。天启六年(1626)王恭厂火灾时,庵亦成灰烬。⑬

崔瞿校注《帝京景物略》引明代孙国敉《燕都游览志》云:

石灯庵在承恩寺之右,迨王恭厂火变,庵亦成灰烬。⑭

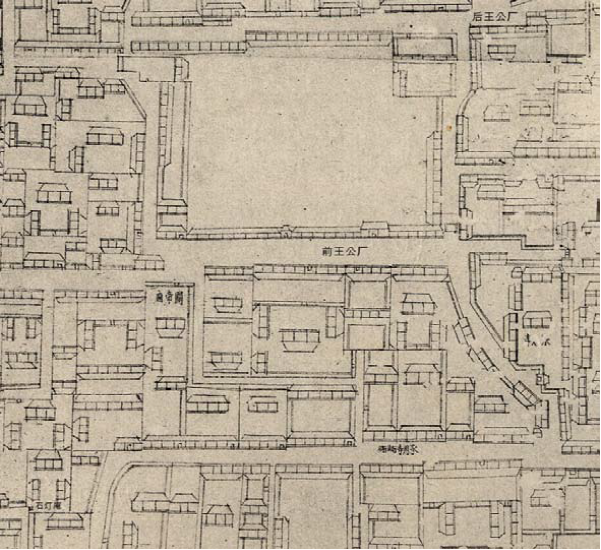

明天启六年(1626)五月初六日,京城西南王恭厂遭遇了一场特大灾难,沿近屋舍多受其害。就其表征来看,既似地震,又似火药爆炸,因其发生原因的诡异、伤亡损失的惨重,时人称之为“自古未有之灾”⑮。从《乾隆京城全图》上看(图二),石灯庵在王恭厂西南约两条街的位置,恰在灾害波及的范围内,因此,其毁于王恭厂火变这一说法应是合理的。另外《帝京景物略·石灯庵》记载“程居此无华饰,朝梵夕呗,二十余年无懈日,日无懈声”。真程于万历三十四年重修石灯庵,至天启六年正好是二十年,时间上也相吻合。石灯庵被毁,刻经的事业必然会受到影响,有可能就此停滞,即便后续仍有刻经,人力与财力的支持也大不如前。或许,这一突发事件碰巧成为了明代刻经短暂收官的一个原因。

图二 《乾隆京城全图》(局部)⑯

根据以上文献的记载,我们大致能勾勒出明代中晚期云居寺佛教刻经的基本情况:万历年间,云居寺因发现舍利而又重兴,名声大振。浙江僧人自南萌生续刻房山石经的想法,从不晚于万历四十六年开始,陆续劝募以在京南方居士为主的各方人士资助刻经,其间得到僧人真程以及谭贞默、葛一龙等人的支持。万历四十八年前后,石刻佛教大藏经在北京石灯庵再度开工,共镌造《华严经》《法宝坛经》《宝云经》等十多种经文的小经板,之后运到石经山瘗藏。天启六年,王恭厂大火,附近的石灯庵遭到毁灭,石经的续刻事业随即告一段落。

三、藏经洞中的道教刻经

明代以前,石经山藏经洞中所藏皆为佛经。明宣德三年(1428),全真教的陈风便和正一教的王至玄等,仿效佛教刻造石经形式,募刻道教《玉皇经》经板八块,藏于石经山第七洞,包括《高上玉皇本行集经髓》《太上洞玄灵宝高上玉皇本行集经》《玉皇本行集经纂》《无上玉皇心印经》,共计四方碑石,成为藏经洞中特殊的道教刻经。

(一)道教刻经缘起

《玉皇经》刻石的跋文《无上玉皇心印经终传经始流》云:

昔有高道到处源于石城县仙界,铺遇真仙传授此经,获免厄难,遂刊行焉,尝伏而诵之,辞约义愽,盖撮本行集经之枢要,是以谓之经髓也。涿鹿山云居寺,有洞室贮释梵之经,殆至万卷,故名是山为小西天焉。夫三界万灵,莫尊于昊天金阙玉皇上帝,玄功妙法,载在《本行集经》。正当刻金石,藏之名山,传之万世也。是以至心,各捐赀力,请匠镌刻《经髓》暨《经纂》及《心印经》,共为一卷,凡一千七百四十八字,置诸石室,用彰悠久。所以然者,盖欲仰答天地君亲四恩于万一云尔。时大明宣德三年岁次戊申四月吉日。奉道信官向福善、阮常、就胜等,稽首顿首百拜谨记。

同盟助赀,奉国将军都指挥同知武兴,奉直大夫工部虞衡员外郎陈孚,迪功郎工部营缮所所副陈道昌,怀远将军指挥同知段义、李实、郭敏、管义,明威将军指挥佥事冀源、黄安,武略将军副千户罗成、万理、王友、张礼。

嗣全真教高士陈风便,正一盟威宝箓弟子王至玄字利宾书。信士鲁至中、冯本源、章文得、崔景平、李景云、厉正善、夏惠机、葛镛、庄文玉、戴道清、朱福惠,镌匠程善刊。⑰

隋代静琬大师刊刻石经锢藏石洞中,为其“永留石室,劫火不焚”⑱,后世代代续刻之。道士刻经藏于石经山,是为“藏之名山,传之万世也”。从其原因来看,倒是同于前者的。明朝统治者虽然对道教多有重视,但元朝多次焚毁道经之举,使道教受到了巨大打击。元至元《辨伪录》记载了元世祖时期的焚经史实,“就大都大悯忠寺,焚烧道藏伪经。除《道德经》外,尽行烧毁”⑲。因而陈风便、王至玄刊刻石经之举亦很有可能受到房山石经“造石经藏之,以备法灭”⑳藏经思想的影响。

《玉皇经》全称《高上玉皇本行集经》,为道士斋醮祈禳及道门功课的必诵经文。此经为玉皇崇拜的经典,不但道士常诵此经作为功课,其他有关玉皇的朝、忏、灯仪等也以此为依据,所以在道教和民间都有很大的影响㉑。道士选择此经刊刻应是因为此经重要地位和影响力。另石经山崖壁上还有明《玉皇宝诰》碑刻石㉒,但碑上没有注明具体年代。

道教的几块刻石之所以选择藏入第七洞,大抵是由于其位置的原因:从各洞所处的位置来看,第七洞是进出最便利的一个洞,而且从现藏最古的隋刻《大涅槃经》、唐刻《大般若经》、辽刻《大集经》、金刻《大教王经》看来,恐怕它是静琬开凿以后历代都被打开来送进一些新刻的石经的㉓。

(二)道教刻经的参与者

刻经跋文提到此次刻经的书写者为全真教高士陈风便和正一盟威宝箓弟子王至玄,捐资者为将军、大夫等官员,还有奉道信官向福善、阮常、就胜。同佛教刻经一样,参与者以道士和在朝官员为主。在此就笔者目前所掌握的全真道士陈风便与奉道信官向福善的信息进行一些讨论。

1.全真道士陈风便

关于全真道士陈风便,清康熙《房山县志》所载《隆阳宫痴呆子来鹤记》中记述略详:

房山隆阳宫有道之士,曰悟性通元清虚养索颐真守静法师陈风便先生,号痴呆子者,宣德四年三月庚申羽化。先期沐浴更衣,跌(趺)坐,命其徒崔璇珙等,曰:“太上有云,夫物芸芸,各归其根,吾将返真矣。”又曰:“吾没后敛藏,必候鹤至。”举事言讫,神色如平日,阖目而逝,时年八十有四。是夕异香绕宫,达旦不散。明日,整冠裳入榇。越五日甲子,乃窆元(玄)室于本山后原。及期,复有群鹤翔舞蹁跹,久之乃散。后凡举荐扬,每有鸾鹤飞绕于墓,延翥坛所。当时在会清流官民耄倪,目所亲睹,以为灵应。去之三十年,其徒孙陈道暹、胡道真相举究图,乃言曰:“先师祖灵应之迹已遗一世矣,既久恐遂湮没无闻,后学何所证谕。”稽首于余,请书其事。……风便之学,全真也。初入武夷山修元(玄)范,谨结习,持志既定,云水四方。至山东遇至人李古岩、徐守中授金丹秘诀,行持愈久,工夫纯熟,真灼见不为旁门所移。永乐十八年,至涿州房山县,挂剑隆阳宫,因栖真焉。凡居民水旱疾疫,有祷必应。宣德初,长春刘真人见之,与语善,乃锡今号,自是含和镇璞,育婴息胎,终日如醉人。称之曰痴呆子,但点首而已,亦因以自号,信口吐辞,不越乎道学者录之。因悟至理,年既及髦,童颜儿齿,步履若飞,常挂铁牌于胸,驱役雷霆,祈祷契勘,持以行事,其应如响,时人目之,曰:“铁牌陈。”呜呼!道本无为,非迹可求鹤,道之迹者也。风便之道,混然与造化相同,不系于鹤之有无。其羽化也,顾乃谓道非道,可以拟状。于是形于有迹,欲与学者知所应证,因末求本,苟识其意。返本思之,曰:“此特气之变化,则将思充其气、复其精、全其神,天地造化百物皆在,吾身岂有鹤而已哉。”风便,福建邵武人,父官于山东,母黄氏产之夜,梦白衣道人入室。及沐浴,置襁褓,头颅与梦相肖。幼而颖异,不儿戏、不茹荤,稍长辞其亲,入武夷山学道。武夷多仙宅,而卒闻道于山东,其来也有自,其闻道也有由,岂偶然哉。今嗣其派者弟子王常安、李常惠等端志全真,欲觉后觉,以畅斯教,请记兹事,以示来学。㉔

清康熙《涿州志》卷八《方外·痴呆子》记载:

姓陈氏,邵武人,学道武懿山,遇至人李古岩徐守中于山东,授金丹秘诀,行持日久不为旁门所惑。明永乐间至房邑隆阳宫挂剑栖真,凡居民水旱疾疫有祷必应。长春刘真人赐号曰风便,终日如醉人,称之曰痴呆子。㉕

根据文献,陈风便永乐十八年(1420)至涿州房山县隆阳宫。房山隆阳宫原为大道教宫观,是由元代大道教五祖郦希诚所建,后来大道教八祖岳德文又在此修行,势都儿大王因而特赐“隆阳宫”之额㉖。元以后,大道教逐渐衰落与消失,直至永乐年间陈风便来此栖真,隆阳宫开始传续全真道。清康熙《涿州志》记载“隆阳宫,在县西南五十里,明陈风便先生号痴呆子修真之所”㉗。另民国《房山县志》记载“隆阳宫,在石窝镇”㉘;《畿辅通志》卷五十一记载“隆阳宫在房山县西南石窝店南,明时建”㉙。从其地理位置上看,隆阳宫与云居寺同在石窝镇,相去不远,因而其听说石经山刻经也是合理的。

值得注意的是,在刻经题跋中,陈风便的题名为“嗣全真教高士”。明代统治者确定了正一道在道教管理机构的领导地位,全真道处于附属地位。“高士”在道教为仅次于真人的封号,这在全真教沉寂无闻的明代初期,是非常难能可贵的㉚。《隆阳宫痴呆子来鹤记》记载“宣德初,长春刘真人见之,与语善,乃锡今号”。刘真人即刘渊然,为明代著名的净明派高道,仁宗时,赐号长春真人,给二品印诰,与正一真人等,宣德初,进大真人㉛。考虑到当时刘渊然已为道教领袖,那么,隆阳宫全真道的发展以及陈风便的身份提升应该与刘渊然的支持有很大关系。陈风便能够和正一道士王至玄一起发起刻经活动,跟其身份地位的提升也应是有关系的。

2.奉道信官向福善

关于信官向福善,《上方山志》卷四《重修上方兜率寺天梯记铭》有载:

弘治六年正月二十九日,御用监太监王公瑞,奉上命往小西天诸寺给散布施。事克复命,路经天梯,道石磴崎岖,坡崖障峻,上下往来者甚艰苦,若非攀引,则不可进,否则有颠仆之虞。公纵适坂堤,俯仰游目,忻然有修葺意。距道二里许兜率寺在焉,公少憩于内,问诸老僧:“此梯造就何年?”僧曰:“此梯高拔天成也,寺必因梯而立名。其来远甚,肇建元末,屡遭兵燹,又况时代凋谢,寺道倾圮久矣。迨我圣朝文运亨嘉,永乐间,住山僧然义,偕内官监太监向公福善、倪公忠,重修梯道,以便往来,今八十年馀。岁月弥深,梯道弥毁,然旧址虽存而登临不快者居多。”公闻之,此志遂决,捐囊金,鸠材石,一时同济好义闻而劝善者比比。㉜

根据文献,向福善为明代内官监太监。明代太监中大多信奉宗教,与佛、道及民间宗教有着千丝万缕的联系。自永乐年间在道教圣地武当山重建宫观以后,历代在武当山均设有专门提督道教事务的太监;太监所建道教宫观,也为数不少。内官监太监主要掌管营造工程事项,根据《明史·职官志》:“(内官监)掌木、石、瓦、土、搭材、东行、西行、油漆、婚礼、火药十作,及米盐库、营造库、皇坛库,凡国家营造宫室、陵墓,并铜锡妆奁、器用暨冰窨诸事。”㉝由此看来,内官监相当于外廷的工部,其外出采办的机会也就很多,更容易与外界发生一定的关系。向福善的主要外出区域应该就是房山一代,其所修葺的上方山兜率寺天梯与石经山也相去不远,应当也了解云居寺刻经之事。只是其作为“奉道信官”,既参与道经的刊刻,又参与佛寺的修缮,也许宗教对于他来说更像是积累功德的一种方式。从一个侧面,也反映出当时佛道两教既对立又趋于合一的关系。

四、余论

刻经事业的兴起需要发愿者,也需要资金来源,也就是捐资刻经者。明代云居寺佛教刻经与道教刻经均起于佛、道出家人,即僧人和道士,而捐资者则多为信奉宗教的世俗官员与民众。这些参与者身份、地位各异,他们捐刻佛经的目的和理念也各不相同,体现了当时宗教与社会历史的复杂关系。

明代刻经虽没有帝王直接参与,但朝廷对宗教的态度、对云居寺的重视、对刻经的兴起是有影响的。自南等僧人萌生续刻房山石经的想法,应当与云居寺在万历年间的重兴不无关系。元明时期随着房山云居寺的几度凋敝,刻经僧团也随着石经刊刻事业的放缓而逐渐松散,因而与前代相比,明代佛经续刻的施经者构成较为特殊,居士群体成为了主要力量。当时的居士已经不单单指旧时出家人对在家信徒的泛称,更代表了文人雅士的一种称谓。如参与刊刻石经的董其昌乃当时著名书画家,别号香光居士;葛一龙,别号罳园居士。在明代,居士已经开始逐渐成为佛教信仰群体中不可忽视的力量,因而自南劝募刻经的对象也多指向了这一群体。

明代全真道士陈风便与正一道士王至玄摹刻道教经本藏入石经山,为房山石经增添了道教元素。历来统治者对佛道两家态度有所不同,佛道两家关系也时而微妙,道教刻经的混入反映出的是明代“三教归一”的理论趋势。其实早在唐代,云居寺镌刻佛经就有道教徒参与:云居寺石经山《山顶石浮图后记》记载“大唐开元十八年(730),金仙长公主为奏圣上赐大唐新旧译经四千余卷充幽州府范阳县为石经本”㉞,金仙长公主即为女道士;唐长安四年(704)所刻《观世音经》,题记后有“燕州白鹤观南岳子焦履虚”题名㉟;《大般若经》卷四百二十一刻经发起人中有“道士紫雰”题名㊱,卷四百三十三刻经发起人中有“道士张乘鹤”题名㊲。这些道教徒参与刻造佛教经典的事实,也是很值得深入研究的。

①[明]姚广孝:《石经山》,参见[明]蒋一葵《长安客话》卷5,民国时期钞本。此诗在[明]刘侗、于奕正《帝京景物略》卷8中亦有载,但后者文字略有不同,诗名为《观石经洞》。

②⑪⑫[明]刘侗、于奕正:《帝京景物略》卷8,明崇祯刻本,中国书店出版社,2014年影印版。

③[明]释幻轮:《释氏稽古略续集》卷3,明崇祯刻本。

④王火红、朱莉韵:《〈嘉兴藏〉的刊刻、出版与当代价值研究——兼谈〈嘉兴藏〉与嘉兴的渊源》,《嘉兴学院学报》2015年第6期。

⑤[明]释德清:《复涿州石经山琬公塔院记》,此碑现立于云居寺琬公塔旁,参见房山云居寺文物管理处《云居寺贞石录》,北京燕山出版社,2008年,第95-97页。

⑥北京图书馆金石组、中国佛教图书文物馆石经组:《房山石经题记汇编》,书目文献出版社,1987年。

⑦[美]龙达瑞:《房山石刻明代刻经捐资者研究》,载房山石经博物馆、房山石经与云居寺文化研究中心《石经研究(第一辑)》,北京燕山出版社,2016年,第200-236页。

⑧[明]沈德符:《万历野获编》卷24,中华书局,2012年,第610页。

⑨⑩[明]释德清撰、福徵述疏:《憨山老人年谱自叙实录》卷下,清顺治刻本。

⑬[明]刘侗、于奕正著,孙小力校注:《帝京景物略》,上海古籍出版社,2001年,第226页。

⑭[明]刘侗、于奕正著,崔瞿校注:《帝京景物略》,上海远东出版社,1996年,第233页。

⑮[明]朱祖文:《北行日谱》,中华书局,1981年,第13页。

⑯本文参考的《乾隆京城全图》,为1940年“兴亚院华北联络部政务局调查所”编辑、新民印书馆印刷缩印出版。

⑰中国佛教协会、中国佛教图书文物馆:《房山石经》第29册,华夏出版社,2000年,第386、387页。

⑱房山云居寺文物管理处:《云居寺贞石录》,北京燕山出版社,2008年,第8页。

⑲[元]释祥迈:《辨伪录》卷5,[清]宗仰上人:《频伽大藏经续编》,九洲图书出版社,1998年,第345页。

⑳[唐]唐临撰、方诗铭辑校:《冥报记》,中华书局,1992年,第10页。

㉑刘烨:《论道——道教入门600讲》,中国妇女出版社,2011年,第105-106页。

㉒北京图书馆金石组:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第52册,中州古籍出版社,1989年,第138页。

㉓林元白:《房山石经初分过目记》,《现代佛学》1957年第9期。

㉔[清]佟有年修、齐推纂:《房山县志》卷7,清康熙刻本。

㉕㉗[清]刘德弘修、杨如樟纂:《涿州志》卷8,清康熙刻本。

㉖陈垣:《道家金石略》,文物出版社,1988年,第823页。

㉘[清]佟有年修、齐推纂:《房山县志》卷3,清康熙刻本。

㉙[清]李鸿章等修、清黄彭年等纂:《畿辅通志》卷51,上海商务印书馆,1934年影印本。

㉚张方:《房山隆阳宫与明代北方全真道》,《世界宗教研究》2013年第4期。

㉛《明史》卷二百九十九,中华书局,1974年,第7656页。

㉜释自如:《上方山志》卷4,民国四年(1915)影印本。

㉝《明史》卷七十四,第1819页。

㉞北京石刻艺术博物馆:《新日下访碑录·房山卷》,北京燕山出版社,2013年,第25页。

㉟北京图书馆金石组、中国佛教图书文物馆石经组:《房山石经题记汇编》,第204-205页。

㊱北京图书馆金石组、中国佛教图书文物馆石经组:《房山石经题记汇编》,第151-152页。

㊲北京图书馆金石组、中国佛教图书文物馆石经组:《房山石经题记汇编》,第155页。

(作者单位:房山云居寺文物管理处)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441