刘 涛

近年在厦门市海沧区嵩屿街道贞庵村澳头社出土的清雍正年间王进驭、蔡氏夫妇墓志铭,为之撰文的洪晨孚、为之书丹的钟元辅均是京城名宦,为之篆额的是原籍京城的名宦吴兴业,于雍正三年(1726)十二月二十一日担任京官时分工协作,共同完成。其书写顺序,首先是吴兴业篆额,其次是洪晨孚撰写墓志铭正文,最后是钟元辅书丹。该墓志铭现藏福建省漳州市芗城区,目前学术界对此未有研究。

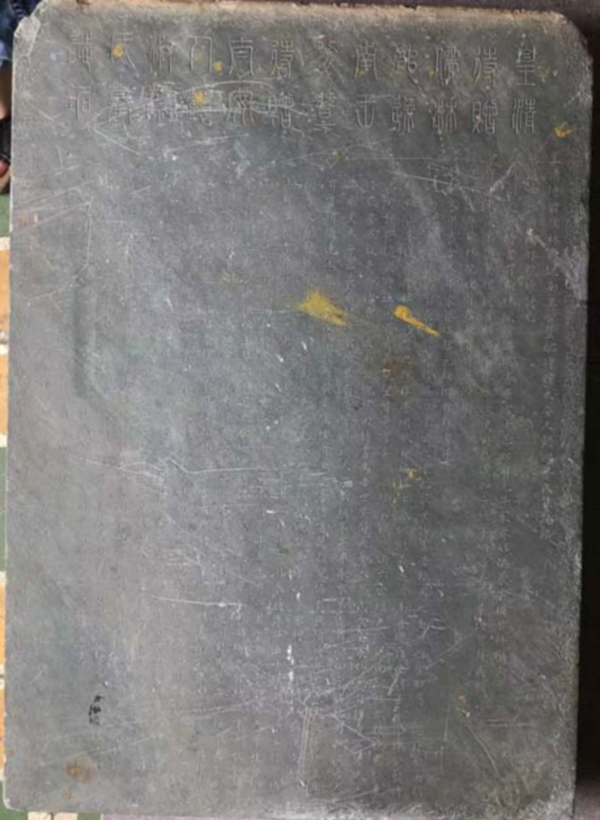

图一 王进驭、蔡氏夫妇墓志铭

本文将围绕王进驭、蔡氏夫妇墓志铭,广泛搜集新旧方志、正史、《清实录》《明清历科进士题名碑录》等史料,结合族谱、碑铭、口述史料等,通过分析此墓志铭的书写特点,揭示墓志铭的历史意义,探索清初京官群体以及京籍名人的相互关系。

该墓志铭保存完好,为石质,长方形,高61.2厘米、宽41厘米、厚3.6厘米。全文895字,25行,其中篆额22字,正文873字(图一)。篆额:“皇清待贈儒林郎逸南王公暨太安人懿淑蔡氏墓誌銘”,铭文抄录标点如下:

皇清待贈儒林郎逸南王公暨配太安人懿淑蔡氏墓誌銘

賜進士出身、翰林院檢討,充三朝國史纂脩官、前翰林院讀滿漢書庶吉士、己卯解元、年家眷姪:洪晨孚頓首拜撰文;

分守山東濟東道、兼理通省驛傳事務,布政使司参議,加二級,年姻姪:吳興業頓首拜篆額;

賜進士出身、翰林院教習館教習、特選內閣誥敕撰文中書舍人、年家眷姪:鐘元輔頓首拜書丹。

逸南公者,調六公長男,司鐸心球公之孫也。家世詩書,居銀同之白礁,推望族焉。心球公由明經任山東蓬萊學愽。值兵燹之餘,庠序凋敝,猶培植士氣,訓經義。迨濟南告變,諸士請去。心球公堅持不可,謂守道與守土同其責,真窺聖賢奥室矣。心球公沒,調六公繼志,逸南公武積德,累仁克修,厥業然數奇。時滄桑,逸南公慨然曰:“詩書為吾世業。”偕太安人蔡氏食貧處約,克自謹守,無墜先人業。舉丈夫子三:長國輔,次國佑,季國鼐,皆濟濟人傑。國輔,享年不永,季弟國鼐以四子綿祚為其後。古人有言:“明德達人,克昌厥後。”信哉。而國鼐倜儻有大志,喜讀書,慧穎絕倫,自喪怙恃,兄弟及愛。迨奇跡五羊,閩粵之間,聲施爛焉。夫非逸南公克䋲先業之食報乎?爰誌其略,以垂不朽。公諱進馭,號逸南,行一,生於崇禎庚午十一月十六日丑時,卒於康熙己未十二月十四日辰時,享年五十。配諱明娘,生於崇禎乙亥八月十六日戌時,卒於康熙丙寅三月十三日未時,享年五十有二。男子三,次子國佑,太學生,娶鄉飲賓林諱立勳公女。孫:錦玉,娶鄭諱思堯公女;次綿珠,娶癸巳恩科舉人周諱得武公功妹。孫女:長許聘辛諱家熀公男諱帝,次未聘。曾孫:聪,未聘。曾女孫二,俱未聘。季子國鼐,候選州司馬,娶庠生賴諱嘉圖公胞姪女。孫獻琛,邑庠生,娶崇禎戊辰進士、翰林院庶吉士、兵科給事中魏諱呈潤公曾姪孫:庠生、諱用楫公次女;次綿成,歲貢生,娶甲辰科舉人趙諱磐公功妹;次綿祖,聘丙戌科進士、授四川昭化縣知縣、行取吏部主政何諱秉忠公男:庠生、諱振曾公女;次綿祚,聘太學生黃諱正甲公女,出嗣長房;次綿芳,聘任臺灣副搃兵官陳諱倫炯公女孫。女五:一適太學生黃諱正辰公男:庠生、諱錦,次許聘特旨補授福建水師参府許諱良彬公男:諱邦,次許聘現任廣東吳川營守府陳諱芳公男:諱城餘。孫女二,未許聘。曾孫菼、蓮、芭;曾孫女一,俱未聘。餘䋲䋲未艾。歲在雍正乙巳年臘月念一日甲申,卜吉合葬於海澄三都太監府澳頭社,坐癸向丁,無丑未。

銘曰:佳域癸丁,王公兆墳,椿萱並茂,千億子孫。

不孝男:國佑、國鼐,長房孫:綿祚仝稽顙

次房孫:綿玉、綿珠,三房孫:獻琛、綿成、綿祖、綿芳仝稽首勒石

一、墓志铭的撰文、篆额、书丹者

(一)为墓志铭撰写正文的洪晨孚是京城名宦

洪晨孚,旧志未有传,其事迹散见《清实录》、旧志记载。《大清康熙四十五年进士题名碑铭(丙戌科)》记载:“洪晨孚,广东惠州府海丰县人。”①“己卯解元”指康熙二十六年己卯科(1687)广东乡试解元。《清圣祖实录》记载:“(康熙四十五年丙戌夏四月)乙卯,谕翰林院、选拔庶常、原以作养人材。今科进士、特加简阅。”其中,洪晨孚“等五十名、着改为庶吉士。并修撰施云锦、编修吕葆中、贾国维、分别满汉书教习②。”洪晨孚在康熙四十五年(1706)改为翰林院庶吉士,此处未明确记载洪晨孚到底是满书抑或汉书教习,然而,另据《清圣祖实录》记载:“(康熙四十八年己丑三月)壬子,谕吏部、庶吉士介孝瑹等教习已久、今加考试应分别授职。除王云锦、贾国维、已授修撰编修外。”其中提及“满书庶吉士”有洪晨孚,称“俱照例授为翰林院编修、检讨”③,未明确记载其到底是编修抑或检讨,但从洪晨孚在此墓志铭落款“翰林院检讨”来看,其时例授翰林院检讨。

洪晨孚在何时何地撰写王进驭墓志铭?洪晨孚撰写王进驭墓志铭为“雍正乙巳腊月念一日”即雍正三年乙巳十二月二十一日,落款官职为“赐进士出身、翰林院检讨,充三朝国史纂修官、前翰林院读满汉书庶吉士”,从中可知洪晨孚此前担任翰林院读满汉书庶吉士,时任翰林院检讨、充三朝国史纂修官。另据乾隆《海丰县志》记载:“洪晨孚(康熙丙戌科翰林院检讨、充三朝国史纂修官,改授户部清吏司主事)。”④洪晨孚后来改授户部清吏司主事,可见洪晨孚自康熙四十八年(1709)起担任翰林院检讨,直到雍正三年仍任此职,王进驭墓志铭在其任职京官时所撰。

(二)为墓志铭篆额的吴兴业原籍京城

吴兴业,字酂侯,表面上是福建建宁府浦城县人,实则来自京城。光绪《续修浦城县志》有传记载其父吴郡:

吴郡,字云士,其先凤阳人,祖高,明季官京卫指挥使,李自成逼京师,与父贵及家属七人同日殉难。郡时年八岁,同老仆逃至闽省。及长,胆力绝伦,落魄汀、泉间久,乃居浦城之黄溪洲。⑤

吴郡的祖父吴高在明末担任京卫指挥使,在李自成起义军进逼京城之际,与其子即吴郡之父吴贵及其家眷七人同日殉节。吴郡时年八岁,在老仆相伴下,逃往福建。成年后,流落闽西汀州府、闽南泉州府,最后定居闽北延平府浦城县。吴郡祖籍凤阳,来自明太祖朱元璋的家乡,应在明初就戍守京城,是明代卫所军户后裔,在京城生活数代,又从京城入闽,是京城人。

吴兴业传在“康熙四十九年,闽省告饥,随父郡自定海运江浙漕粮,赴漳、泉,议叙以把总补用。五十一年,陈尚义在黄岩伤官兵。郡时官提督,命兴业领兵往南北二洋哨擒”,康熙五十二年(1713)“以恩荫一品官生”。“(康熙)五十四年,陕西用兵,请旨效力,闻父计奔丧扶柩归葬”。与其父关系密切,深受福建总督满保器重,历任把总、治中、选授山东东昌府知府、擢分守济东秦武临道⑥。

吴兴业在王进驭墓志铭落款官职为:“分守山东济东道、兼理通省驿传事务,布政使司参议,加二级”,其为王进驭墓志铭篆额时任济东道,是原籍京城的地方名宦。

吴兴业之孙吴光祖,“涿州知州世臣子”⑦,可知吴兴业之子吴世臣宦游涿州。吴兴业另一孙吴辉祖,扬名京畿。“丁忧服阙,借补通州知州,丰润有麦久未结,万臬檄妥一讽而服,再调顺天南路同知,嘉庆五年大水,率属拆赈,民无失所,擢天津府知府,勤于其职,寻以疾归,卒于涿州,子廷标、廷柱、廷榜。”⑧吴兴业一家定居涿州。

(三)为墓志铭书丹的钟元辅是京城名宦

钟元辅,在王进驭墓志铭落款官职为:“赐进士出身、翰林院教习馆教习、特选内阁诰敕撰文中书舍人。”《大清康熙六十年进士题名碑录(辛丑科)》记载:“钟元辅,广东广州府新会县人。”⑨雍正《广东通志》又云:康熙六十年辛丑进士“钟元辅,新会人,郎中⑩”。

钟元辅在光绪《广州府志》有传:钟元辅,字家千,扶南堡人(阮通志作:字扶南,误)。父凤仪,有至行,乡人称为钟孝子。元辅由新会籍补诸生,康熙辛卯举人,辛丑进士。南归与新会胡大灵、皖城谢禹翱讲学大通寺。雍正四年,选山西怀仁县。……十三年,丁母忧,南还。逾年卒,年五十四。⑪

此“十三年”指雍正十三年(1735),雍正十三年的“逾年”即乾隆元年(1736),钟元辅去世,时年五十四岁,由此逆推其生年为康熙二十二年(1683)。钟元辅在康熙五十年辛卯(1711)中举,康熙六十年(1721)中进士。光绪《广州府志》认为钟元辅中进士后南归,与广东同乡胡太灵、谢禹翱等人讲学广州大通寺。雍正四年(1726)选授山西怀仁县,历任大同通判、浑源州通判、户部员外郎兼管太医院使事、户部郎中、礼部郎中。该志未述及钟元辅曾任翰林院教习馆教习、待选内阁诰敕撰文中书舍人,按钟元辅书丹的王进驭墓志铭是真实可靠的,因此应是此旧志漏载其官职。钟元辅书丹时到底是在京城抑或广州?若钟元辅其时未任翰林院教习馆教习,那么应在官职之前冠以“前”志,钟元辅其时应在京城待选内阁诰敕撰文中书舍人,此前在考取进士后讲学广州大通寺。

二、墓志铭的政治书写特点

(一)与东南沿海戎务密切联系

虽然王进驭墓志铭为京城名宦所撰、书丹,原籍京城的名宦篆额,其碑铭内容却与东南沿海戎务密切联系。主要体现在以下三个方面。

其一,述及闽南历史名人。

墓主与闽南历史名人魏呈润、何秉忠、许良彬、陈伦炯、陈芳等人联姻。其中魏呈润、陈伦炯分别获《明史》《清史稿》立传。《明崇祯元年进士题名碑录(戊辰科)》记载:“魏呈润,福建漳州府龙溪县民籍。”⑫《明史》有魏呈润传:“熹宗时,司业朱之俊议建魏忠贤祠国学旁,下教有‘功不在禹下’语,置籍,责诸生捐助。及帝即位,委过诸生陆万龄、曹代何以自解,首辅韩爌以同乡庇之,漏逆案。及是,之俊已迁侍讲。呈润发其奸,请与万龄弃西市,之俊由是废⑬。”

乾隆《泉州府志》记载:康熙四十五年丙戌科(1706)进士“陈秉忠,原姓何。同安籍。传见循绩”⑭。乾隆《泉州府志》记载:

何秉忠,字礼尚,号梅淑,晋江人。康熙庚午举人,丙戌进士,授昭化令。……在任五年,传马仅毙五匹,行取入都,士民祖道,供帐交于邻境,舆不得前。至京,赐貂皮二领,以五部主事补用,未得缺,卒于京,年六十六,所著有《管蒯集遗》。子振曾、鼎俱举人。⑮

何秉忠入京候补主事,该志所云“五部”在王进驭墓志铭所作“吏部”,该志所载“主事”在王进驭墓志铭所作“主政”。何秉忠于此获赐貂皮,卒于京城。

许良彬,字质卿,号文斋。许良彬主修《圭海许氏世谱》记载:“港滨派十三世:良彬,字质卿,号文斋,名荫,福建水师提督军门、诰授荣禄大夫。元配李太君,诰封一品夫人。总修本族世谱。”⑯乾隆《海澄县志》记载:“许良彬,七都人,贡生,即用知州,改武秩,特授烽火门参将,升至厦门水师提督,诰授荣禄大夫、左都督,赠太子少保,谥壮毅,赐全祭葬,晋赠光禄大夫,有传。”⑰其是漳州府海澄县七都人。

许良彬虽然“读书不屑屑章句,间留心孙吴诸兵法”,却是贡生出身。许良彬之妻李氏出自将门之后。《圭海许氏世谱》记载:“覃恩诰封一品夫人李太君讳罕,永州都督李公讳俊公之女也。”⑱其“族父宫傅公正”,即“许正,七都人,江西、广东提督,诰授荣禄大夫、左都督、太子少保、世袭拜他喇布勒哈番,又一拖沙喇哈番,赠太子少傅,赐祭葬,祀江西、广东名宦,有传”⑲。许正“提督广东,尝参帷幄,及巡历海疆于戎务犹洞彻心目”。许良彬在“康熙壬寅,……厦帅姚公堂聘为总统内标,侦缉余党,获钟朝等有功。姚公欲给随丁粮,一弗受,自备囊橐,踊跃从公。姚公韪之,遗疏特荐。继而提帅蓝公廷珍至,益廉知其才,交章奏请,以需次知州,改就武职。又请带领入觐,及陛见,大悦其才品,嘉二提师之得人,即以参游补用”⑳。许良彬深受姚启圣、蓝廷珍的赏识,屡经推荐。许良彬任职台湾期间“凡征召官兵渡海。彬自出俸钱,躬亲劳赏,益以鱼课额入佐之”㉑。许良彬先后弃武从文、弃文从武,有古代“儒雅威名”将领的风范,被视为“《淮南子》所谓:为国之宝者”㉒。许良彬之子许振扬承荫担任侍卫。

乾隆《续修台湾府志》记载:台湾总镇“陈伦炯,同安人,荫生,雍正四年任,六年调广东琼州镇”㉓。《清世宗实录》记载:“陈伦炯受圣祖仁皇帝多年教养之恩。朕又加任用。”㉔陈伦炯在《清史稿》有传㉕,是《海国闻见录》的作者,雍正七年(1729)写就该书,在王逸南墓志铭撰写之际尚健在。

陈芳,乾隆《同安县志》有传,“官碣石镇游击”“吴川游击”㉖。

其二,述及闽南名门望族。

墓主是闽南名门望族。墓主王进驭,号逸南,是泉州府同安县白礁(今漳州市龙海区角美镇白礁村)人。

方苞《广东副都统陈公墓志铭》记载:陈昂“子三人:长伦炯、次芳”㉗,即陈伦炯、陈芳,其父广东副都统陈昂,《清圣祖实录》作“陈昴”㉘,由清初海商成为名将,其三子中就有二子与王进驭家联姻。

其三,涉及多名沿海名将。

许良彬早年追随其族叔伯太子少傅许正驻守广东,备受康熙、雍正青睐,五次受到康熙的接见。“五觐天颜,凡所陈奏皆称旨,恩赐稠叠,自来镇臣希有也。”㉙

陈伦炯,王进驭墓志铭称“台湾副总兵官”,《清世宗实录》记载:“(雍正四年丙午十月丁卯)升福建台湾副将陈伦炯为福建台湾总兵官。”㉚实指福建台湾副将。乾隆《续修台湾府志》记载:南路参将“陈伦炯,同安人,侍卫,康熙六十年任”㉛。陈伦炯本是侍卫,曾在京为侍卫,康熙六十年自告奋勇领兵平定朱一贵事件,随后长驻台湾,官至台湾总兵。

陈芳,乾隆《同安县志》记载:“吴川父老传其德不衰”㉜,颇有宦绩。道光《吴川县志》记载:吴川营中军守备“陈芳,福建人,雍正元年任,见游击。”㉝其继任杨启忠“雍正五年任”㉞。陈芳自雍正元年(1723)到雍正五年(1727)担任吴川营中军守备。

(二)深受王朝影响

墓主王进驭虽无官职,却与中央王朝关系密切。王进驭是“银同”人,即泉州府同安县人,古时同安有“银同安”之称,故称“银同”。康熙年间同安县志《大同志》记载:“积善里四都五图”中有“二十都白礁”㉟,王进驭是同安县积善里二十都白礁人,生于崇祯三年庚午(1630)。墓志铭中言“时沧桑”,指清初战乱,清朝政权与郑成功、郑经、郑克塽祖孙三代在福建展开拉锯战,其间又有镇守福建的靖南王耿精忠参与吴三桂发动的“三藩之乱”,福建社会动荡不安,不便参加科举考试,科举考试还会出现延期举行,读书人难以“学而优则仕”,处境艰辛,王进驭深受其害。王进驭之妻蔡氏生于崇祯八年乙亥(1635),顺治七年(1650)十五岁及笄,王进驭年已二十一岁,属于晚婚,蔡氏虽然勤俭持家仍然生活贫困。

王进驭的儿女亲家深受清初“迁海令”影响。许良彬是海澄县港滨许氏宗族。据许良彬主修《圭海许氏世谱》收录的雍正七年(1729)《港滨祖庙前后兴修总记》记载:“无何甲申鼎革以后,沿澄连宵烽火。至康熙元年壬寅,禁严接济,遂使田里就芜,族姓鸿嗷,中泽而栖,神祠宇竟销毁于金戈铁马之健儿矣!”“犹幸庚戌海氛少戢”㊱,许良彬故里自崇祯十七年(1644)以后,战乱不断,被郑成功作为抗清据点,清廷为此在康熙元年(1662)推行“迁海令”,许良彬宗祠于此遭毁,直到康熙九年庚戌(1670)后,稍得喘息。从深层次原因来看,许良彬追随的族父许正在“康熙三年,以郑氏将归顺”,即《清世祖实录》记载:“(康熙三年甲辰五月乙酉)叙铜山投诚功。”㊲许正在康熙三年(1664)以郑成功之子郑经的部将归顺清朝,深受清郑战争影响。

方苞《广东副都统陈公墓志铭》记载:陈昂“泉州人,世居高浦,国初迁滨海居民徙灌口,父兄相继没,以母寡,艰生计,遂负书贾海上,屡濒死,往来东西洋,尽识其风潮、土俗、地形、险易”㊳。陈昂原先世居高浦,即福建永宁卫高浦守御千户所(今厦门市集美区杏林街道高浦社区),所谓“国初迁滨海居民”即清初“迁海令”,陈昂本是明代卫所军户出身,于此内迁同安县灌口(今厦门市集美区灌口镇),其父兄去世,其母寡居,陈昂只能铤而走险参与海上贸易,因航海危险,其几次与死神擦肩而过。

三、墓志铭的文教书写特点

(一)尊师重教

墓主王进驭虽无功名,却出身书香门第。王逸南的祖父王尚坤,字心球,康熙《蓬莱县志》记载:训导“王尚坤,福建人,崇祯四年任”。其继任岳敬中“六年任”㊴。所谓“兵燹之余”振兴文教,指康熙《山东通志》记载:登州府“崇祯四年辛未”“十二月,兵变破城。壬申二月,克复城中,屠戮殆尽”㊵。王尚坤崇祯四年(1631)到六年(1633)任山东登州府蓬莱县儒学教谕。

王进驭三子中,仅次子王国佑成为“太学生”,即国子监生,七个男孙中有二人分别成为庠生、岁贡生。

王进驭的后裔多与书香门第联姻。进士魏呈润、何秉忠(陈秉忠),康熙《漳州府志》记载:康熙五十二年癸巳(1713)武科举人“周得武,龙溪”㊶。嘉庆《同安县志》记载:雍正二年甲辰举人“赵磐,厦门人,永定教谕”㊷。许良彬是贡生。陈伦炯是荫生。庠生有赖嘉图、魏用楫、何振曾,监生有黄正甲、黄正辰。

(二)宗族礼法

王进驭“行一”,即兄弟排行中居长,在明清时期以嫡长子为尊的年代,地位重要。王进驭的长子王国辅早逝,绝嗣;次子王国佑有二子,幼子王国鼐有五子。然而,王国辅绝后,并未从王国佑子嗣中过继,反而是从国鼐子嗣中过继,而且并非王国鼐的长子过继,而是王国鼐的第四子王绵祚过继,即王进驭墓志铭所载“长房孙:绵祚”,显然与礼法不同。然而,王进驭墓志铭却对王国鼐推崇备至。

究其原因有二:其一,王国鼐之子过继王国辅为嗣,王国鼐由此父以子贵,地位尊崇。王国辅已去世,王国鼐之子过继王国辅,实则王国辅一房,即长房由王国鼐掌控。在王逸南墓志铭中,王国鼐一房掌握话语权,王国佑只能退居其次。其二,与王国鼐生平事迹和名门望族联姻有关。王国鼐出身所谓候选州司马,即捐职州同知。王国佑娶妻乡饮大宾之女,王国鼐其妻却是秀才的侄女,实则其父并无功名,显然是有意为之。王国鼐五子中有二子考取功名,五子均与名宦、名将联姻。王国鼐的五女中三女已聘,长女嫁入功名之家,次女、三女嫁入将门。王国鼐多子多孙,有子考取功名、与名门望族联姻,王逸南墓志铭由此获得洪晨孚、吴兴业、钟元辅合作完成。

尊重地方民俗

王进驭卒于康熙十八年(1679),其妻蔡氏卒于康熙二十四年(1685),却直到雍正三年十二月二十一日安葬海澄县三都太监府澳头社。其时,王进驭已去世四十六年、蔡氏已去世四十年。福建地方社会已安定数十载,为何要在时隔数十年后方才安葬?

究其原因有三:其一,与“二次葬”习俗有关。死者去世后十余载,由其子孙为之拾骨,即闽南方言“捡金”,按照从脚到头的顺序将相应骨头安放在陶瓮,即闽南方言“金斗”,最后放置墓中,犹如端坐在墓中接受子孙朝拜,如此方成正式坟墓,即“祖墓”,方可在冬至之际祭扫,否则在清明时节祭扫。“二次葬”在闽南方言中称之为“做风水”,意义重大,长期在闽粤流行。名宦洪晨孚、钟元辅、吴兴业参与墓志书写,则是从尊重地方民俗角度出发的结果。其二,可能与王国鼐与王国佑房头互动有关。由于王国鼐之子过继长房王国辅,得以后来者居上,自然引发王国佑与之互动。其三,海澄县三都是明代漳州月港海外贸易的重要节点,此“太监府”中是万历皇帝选派的太监,于此监督收税。该地具有深厚的历史文化底蕴,意义十分重要,难得在此安葬。

四、结语

综上所述,可归纳为以下三点结论:

第一,洪晨孚、吴兴业、钟元辅三人仕宦清朝,因此合作完成的王进驭墓志铭极具家国情怀。洪晨孚、钟元辅虽是京城名宦,却是广东同乡,吴兴业虽入籍闽北,其父却来自京城。此为三人共同完成王进驭墓志铭的基础。洪晨孚、钟元辅故里广东名将陈芳,吴兴业故里福建台湾名将许良彬,促使三人合作完成墓志铭。

第二,洪晨孚、钟元辅故里均受清初“迁海”影响,吴兴业之父吴郡追随施琅收复台湾。加上吴兴业也是驰骋海疆的一代名将,由此获得觉罗满保器重。吴兴业对海疆多有了解,墓志铭涉及多位沿海名将。洪晨孚、钟元辅是进士,吴兴业是官生,因此关注文教。吴兴业“以母老请归,养嗣,丁母艰,遂绝意仕进,优游林下者三十余年,年八十卒,子十五人,入资多宦达”㊸。吴兴业以孝道著称,因其母去世,绝意仕途,居家三十余年,深谙礼仪。吴兴业亦坚持诗礼传家,成为著名的官宦世家。

第三,新时期墓志铭研究,应在文献分析的基础上,进行文本分析,重建史实。既要回到历史现场,又要对古人抱之以同情与理解。应置身更为广阔的时空,重点还原文本的书写过程,深入研究。

①《明清历科进士题名碑录》第3册,中国台湾华文书局股份有限公司,1969年,第1716页。

②《圣祖实录》第3册卷225,《清实录》第6册,中华书局,1985年,第260—261页。

③《圣祖实录》第3册卷237,《清实录》第6册,中华书局,1985年,第370页。

④[清]于卜熊修:乾隆《海丰县志》卷5《选举》,同治十二年(1873)据乾隆十五年(1750)刻版重修,中国国家图书馆藏,第28页b。

⑤[清]翁天祜修:光绪《续修浦城县志》卷22《人物二·政绩下》,《中国地方志集成福建府县志辑》第7册,上海书店出版社,2000年,第418页。

⑥㊸ [清]翁天祜修:光绪《续修浦城县志》卷22《人物二·政绩下》,《中国地方志集成·福建府县志辑》第7册,上海书店出版社,2000年,第418—419页。

⑦[清]翁天祜修:光绪《续修浦城县志》卷22《人物二·政绩下》,《中国地方志集成·福建府县志辑》第7册,上海书店出版社,2000年,第419页。

⑧[清]翁天祜修:光绪《续修浦城县志》卷22《人物二·政绩下》,《中国地方志集成·福建府县志辑》第7册,上海书店出版社,2000年,第419—420页。

⑨《明清历科进士题名碑录》第3册,中国台湾华文书局股份有限公司,1969年,第1785页。

⑩[清]郝玉麟修:雍正《广东通志》卷35《选举志五(文武分编)进士国朝》,雍正九年(1731)刻本,中国国家图书馆藏,第4页a—4页b。

⑪[清]戴肇辰修:光绪《广州府志》卷128《列传十七·国朝·南海》,粤秀书院光绪五年(1879)刻本,中国国家图书馆藏,第5页b—6页a。

⑫《明清历科进士题名碑录》第2册,中国台湾华文书局股份有限公司,1969年,第1256页。

⑬[清]张廷玉等修:《明史》卷258《魏呈润传》,《钦定四库全书》卷六千八百五十一(史部),第8页b—9页a。

⑭[清]怀荫布修:乾隆《泉州府志》卷37《选举五·国朝进士》,金华章倬标同治九年(1870)据乾隆二十八年(1763)刻版重修,中国国家图书馆藏,第5页a。

⑮[清]怀荫布修:乾隆《泉州府志》卷51《循绩·国朝循绩三·何秉忠》,金华章倬标同治九年(1870)据乾隆二十八年刻版重修,中国国家图书馆藏,第20页a。

⑯《圭海许氏族谱》卷3,《许姓大宗族谱》第50册,1981年据雍正八年庚戌(1730)刊本影印,漳州市政协海峡文史馆藏,第41页a。

⑰[清]陈锳修:乾隆《海澄县志》卷10《选举》,乾隆二十七年(1762)刻本,中国国家图书馆藏,第11页a。

⑱《圭海许氏族谱》卷2,《许姓大宗族谱》第50册,1981年据雍正八年庚戌刊本影印,漳州市政协海峡文史馆藏,第58页a。

⑲[清]陈锳修:乾隆《海澄县志》卷10《国朝武职》,乾隆二十七年刻本,中国国家图书馆藏,第8页b。

⑳[清]陈锳修:乾隆《海澄县志》卷13《人物志·国朝列传》,乾隆二十七年刻本,中国国家图书馆藏,第13页a—13页b。

㉑[清]陈锳修:乾隆《海澄县志》卷13《人物志·国朝列传》,乾隆二十七年刻本,中国国家图书馆藏,第13页b—14页a。

㉒[清]陈锳修:乾隆《海澄县志》卷13《人物志·国朝列传》,乾隆二十七年刻本,中国国家图书馆藏,第14页b。

㉓[清]余文仪修:乾隆《续修台湾府志》卷10《武备二官秩》,乾隆三十九年(1774)刻本,中国国家图书馆藏,第1页b。

㉔《世宗实录》第2册卷88,《清实录》第8册,中华书局,1985年,第188页。

㉕赵尔巽撰:《清史稿》卷284《列传71·林亮附:陈伦炯》,民国十六年(1927)刊本,第5页a—5页b。

㉖㉜[清]吴堂修:嘉庆《同安县志》卷21《武功》,光绪十二年(1886)刻本,中国国家图书馆藏,第68页b。

㉗[清]方苞撰:《望溪先生文集》卷10《墓志铭三十首》,咸丰元年(1851)刻本十八卷,天津图书馆藏,第5册,第20页b。

㉘《圣祖实录》第3册卷263,《清实录》第6册,中华书局,1985年,第587页。

㉙[清]陈锳修:乾隆《海澄县志》卷13《人物志·国朝列传》,乾隆二十七年刻本,中国国家图书馆藏,第13页a—14页a。

㉚《世宗实录》第1册卷49,《清实录》第7册,中华书局,1985年,第739页。

㉛[清]余文仪修:乾隆《续修台湾府志》卷10《武备二·官秩》,乾隆三十九年(1774)刻本,中国国家图书馆藏,第6页a。

㉝㉞[清]李高魁修、(清)叶载文纂:道光《吴川县志》卷6《武职》,中国国家图书馆藏,道光五年刻本(1825),第30页b。

㉟[清]朱奇珍修:康熙《大同志》卷1《舆地志》,康熙五十二年(1713)抄本,福建省地方志编纂委员会藏,第7页a。

㊱《圭海许氏族谱》卷1《序文》,《许姓大宗族谱》第50册,1981年据雍正八年庚戌刊本影印,漳州市政协海峡文史馆藏,第25页b。

㊲《圣祖实录》第1册卷12,《清实录》第4册,中华书局,1985年,第185页。

㊳[清]方苞撰:《望溪先生文集》卷10《墓志铭三十首》,咸丰元年刻本十八卷,天津图书馆藏,第5册,第19页b。

㊴[清]高岗修:康熙《蓬莱县志》卷3《职官》,康熙十二年(1673)刻本,中国国家图书馆藏,第18页a。

㊵[清]赵祥星修:康熙《山东通志》卷63《灾祥》,康熙四十一年(1702)据康熙十七年(1678)刻版增刻,中国国家图书馆藏,第39页b。

㊶[清]魏荔彤修:康熙《漳州府志》卷16《选举》,中国国家图书馆藏,康熙五十四年(1715)刻本,第28页a。

㊷[清]吴堂修:嘉庆《同安县志》卷18《选举下》,光绪十二年刻本,中国国家图书馆藏,第19页b。

(作者单位: 龙岩学院闽台客家研究院)

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441