盾,又称干,是冷兵器时代一种最常见的防护兵器,主要用途是将杀伤力加以消耗或偏导,以及作为助攻武器,还称为“牌”、“彭排”等。盾牌产生以来所发挥的巨大防御作用,使“盾”字超越了兵器范畴,成为防御、守护的象征。

《中国古代盾牌文化展》从盾牌历史、种类、形制、实战运用、相关文化活动等几方面介绍了盾牌在古代战争中的重要作用,侧面展示中国古代军事文化。展览以兵器的视角,窥探中国古代军事文化的大局。

盾牌的历史发展及形制

中国古代的盾,形态各异。从形体上分有长方形、梯形、圆形、燕尾形,背后都装有握持的把手。原始盾牌用藤、木板或皮制成,呈长方形。传说我国最早的盾,产生于黄帝时期。《山海经》中有关于“刑天”的神话故事,描写他一手操干,一手持斧的英雄形象,这里的“干”,就是最早的盾了。

刑天操干图

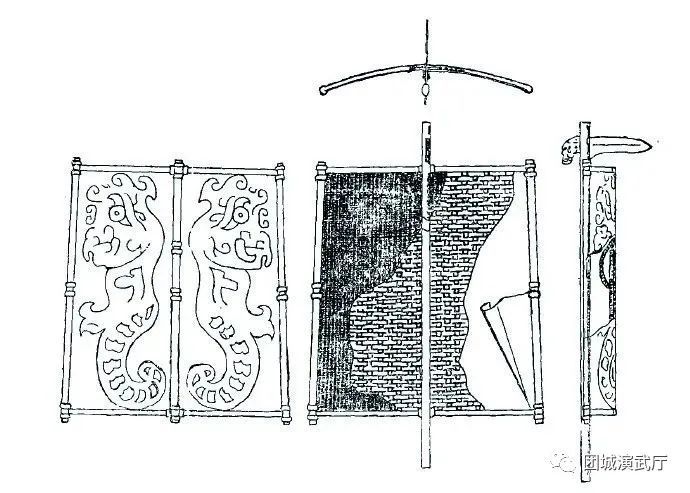

商代的盾近似长方形,前面刻有青铜盾饰,有虎头、狮面等图案,个个面部狰狞。西周时期步兵使用狭长盾,连锁竖盾组成防御屏障,车兵使用窄短盾。战国时期盛行双弧形方盾,用于近距离作战,有利于分解刺的力量。

商周时期,盾面上开始嵌缀青铜盾饰, 以加强盾的防护效能,有的呈兽面状, 有的呈人面状, 有的仅是大的圆铜泡。

殷墟盾复原图

到秦汉时,除沿用长方形皮、木盾牌外,出现铁质的盾。西汉时出现椭圆形盾牌,骑兵可举着盾牌抵御。西汉司马迁撰《史记•樊哙传》中记载,樊哙在鸿门宴上护卫刘邦时,手持铁盾。

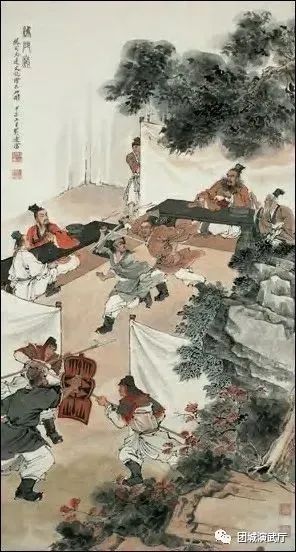

鸿门宴

彩绘陶盾

唐代时有一种盾牌叫做彭排,有步兵彭排,骑兵彭排等,或呈圆形、或呈长形。其材质多为木质,分为膝排、团排、木排、联木排、皮排等。旁牌配于胸、背、臂等处,以遮蔽身体,防御飞矢。

敦煌壁画教主携众出行图

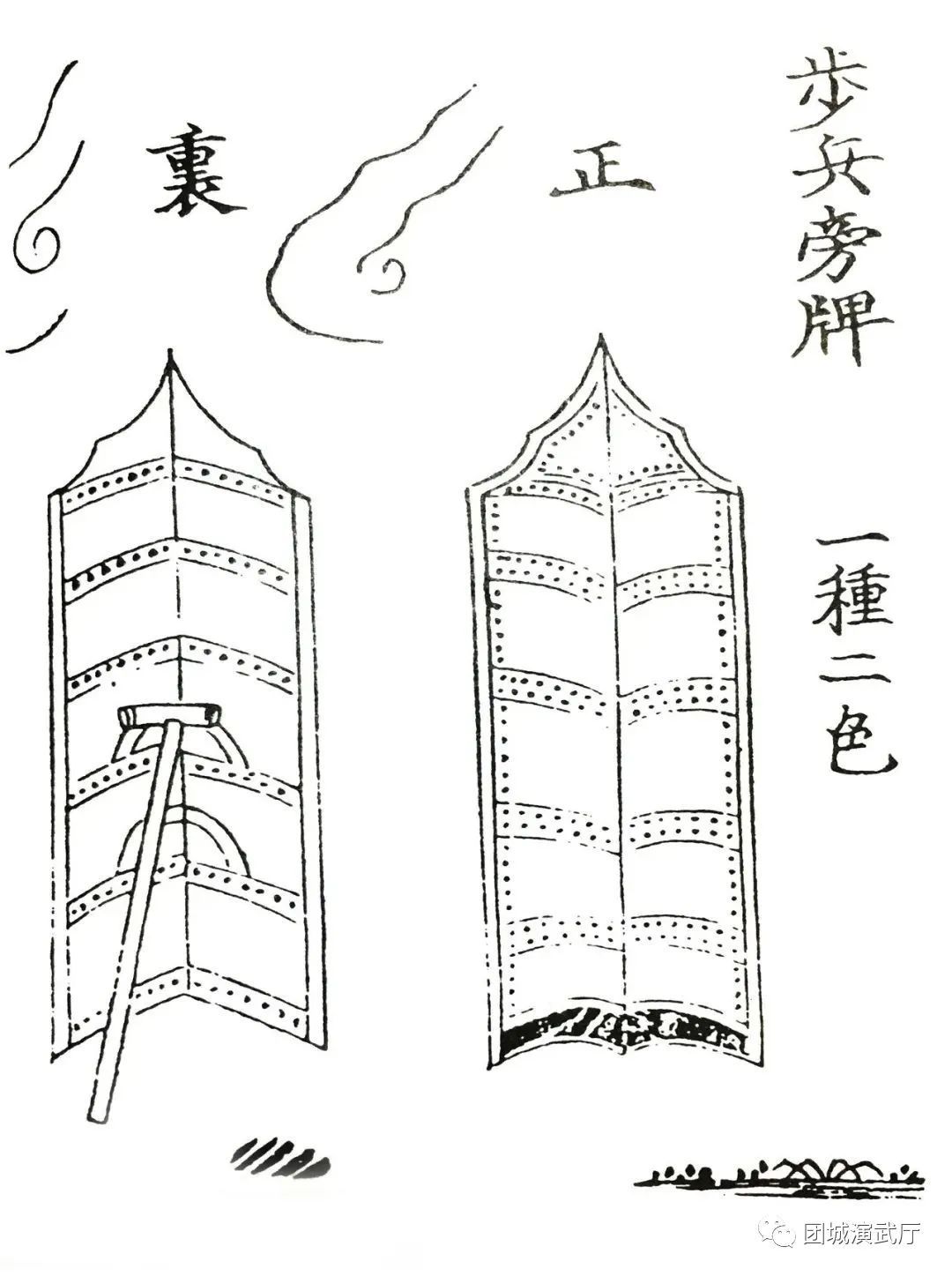

宋代始,大型立盾出现。宋代盾牌多以木胎外蒙皮革制成,称旁牌。根据形制不同,小盾为马战和步战用,大盾攻城时可用,且有木制、铁制。

宋代步兵旁牌

元代盾牌多用竹、木、皮革等制成。其形制各异,主要有旁牌、团牌、铁团牌等,铁团牌可以代替头盔。忽必烈时期还出现了折叠盾。

明代火器运用较多,盾牌的功能也随之改变。戚继光采用轻捷的藤牌兵屡胜倭寇。明代还出现了一种攻防结合的盾牌,称为神行破敌猛火刀牌、虎头火牌等,内藏火器、弓箭等。

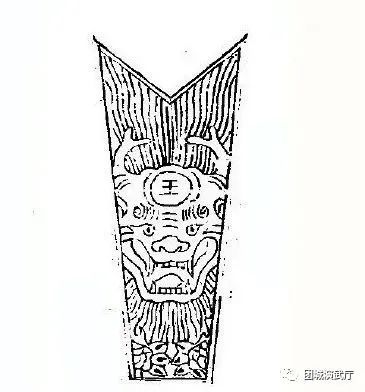

燕尾牌

持盾武士俑

清代设有藤牌营,藤牌兵每人各配一个藤牌,一把短刀,与长兵器兵种配合作战。火器出现后,盾牌的防护作用日益减弱,清末年以后,盾就很少在战争中使用了。

清代虎头藤牌

精美盾牌赏析

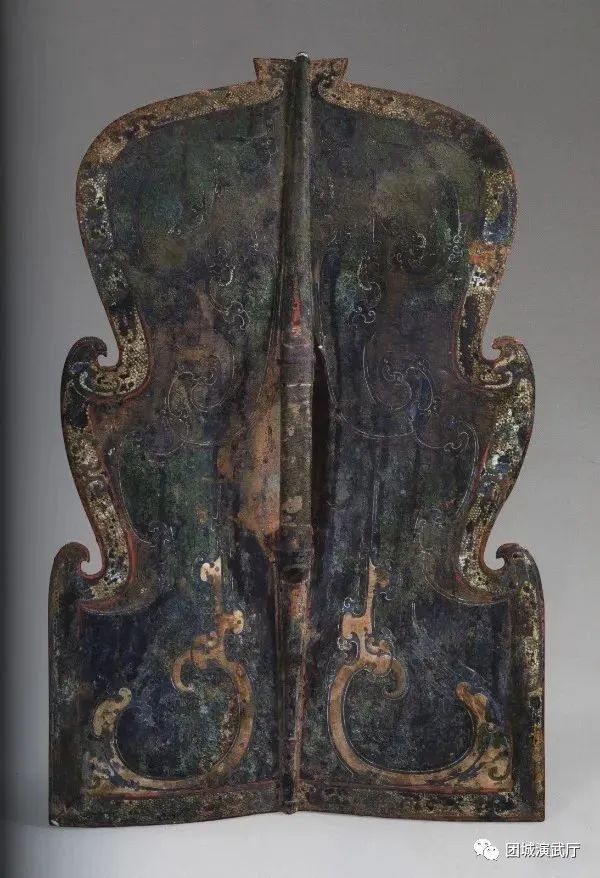

(正面)

(背面)

铜夔龙纹盾

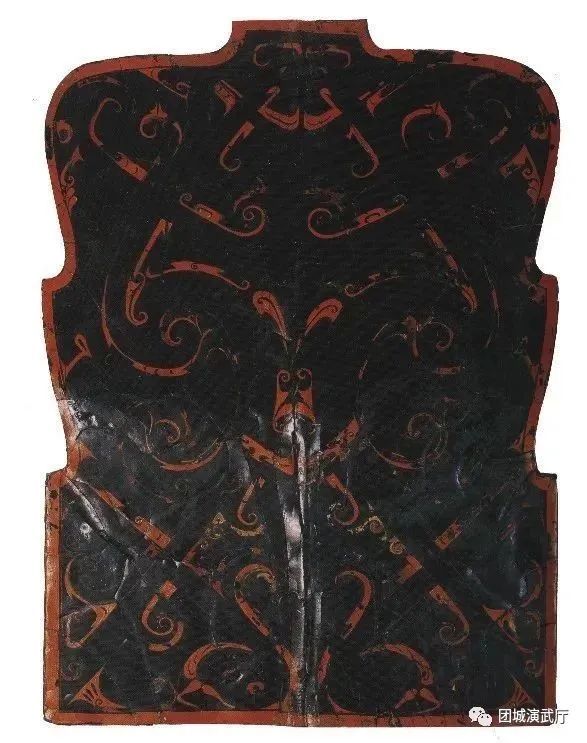

彩绘龙凤纹漆盾

彩绘双虎头形盾枕

漆龙凤纹盾

钩镶

彩绘神人纹龟甲盾

䍿人龙凤翔舞图漆盾(仿制)

燕尾牌(复原)

竹立牌(复原)

盾牌文化的延续

盾牌舞是一种结合了武术和舞蹈的体育文化活动。从原始社会起人们就用盾牌舞来训练军队。

在手持盾牌的舞蹈中,舞者手持盾牌,表现战争中的紧张情绪,胜利后的狂欢,颂扬文德武功。盾牌被赋予力量,承载着人们祈祷平安、风调雨顺、五谷丰登等各种美好愿望,在天地人神中得以交流实现。

今天,这种古老的舞蹈仍然在一些地区延续着,活跃在江西、广东、浙江、湖南、云南等地区。永新盾牌舞是从明代流传至今的一种古老盾牌舞,被公布为国家级非物质文化遗产。

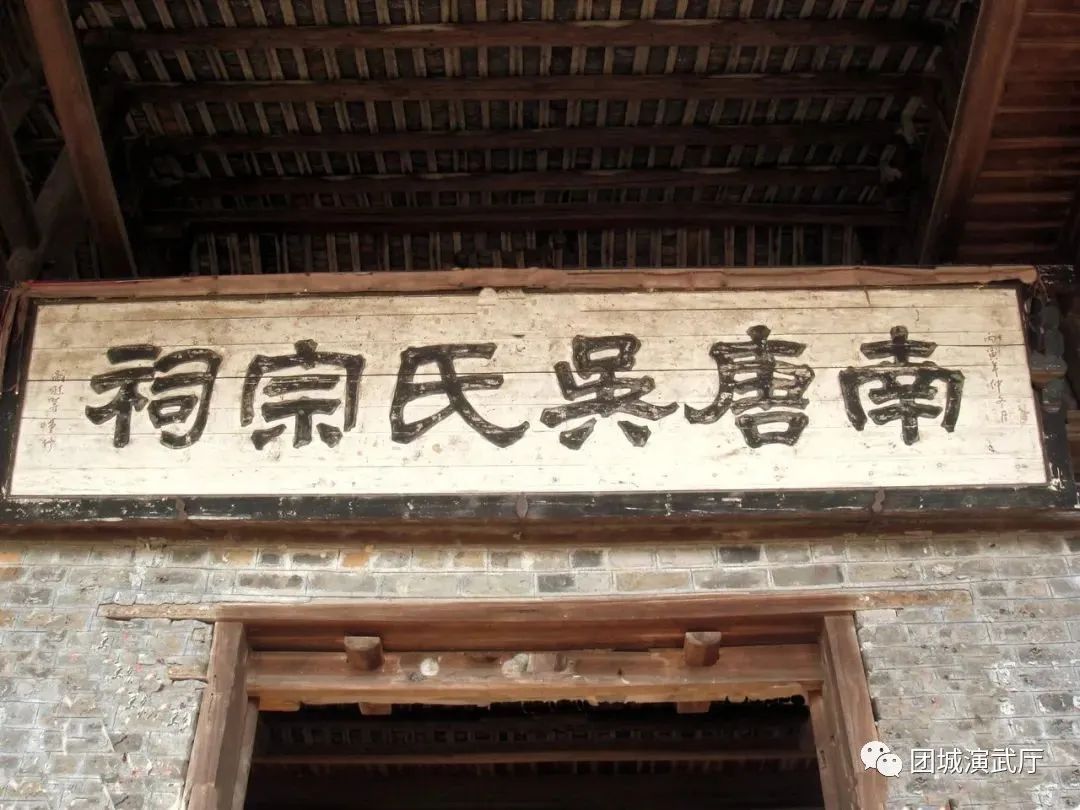

永新盾牌舞传承地

盾牌舞排练

随着冷兵器的没落,传统盾牌在军队中已辉煌不再。但盾牌产生以来所发挥的巨大防御作用,使“盾”字超越了兵器范畴,成为防御、守护的象征。

中华民族历来奉行防御性国防政策,形成了防御性的国防文化传统,继承和发展防御性国防文化传统,对于提高军事文化软实力,增强中华民族的感召力,促进世界和平有着重大意义。

浇铸中华之盾,推进和平发展!

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441