游山访古,人生一乐

——记周肇祥与演武厅和大觉寺

游山访古,人生一乐。

想来这句话,是可以道尽很多人对于寄情山水之雅趣的。

而这一句,出自于周肇祥先生的一枚印章,也寄托了他一生畅游山水、访古寻幽的情志。

周肇祥(图片来源于网络)

周肇祥(1880-1954年),字嵩灵,号养庵,别号退翁,浙江绍兴人。清末举人,近代著名金石学家、书画家。民国成立后,曾任四川补用道、奉天劝业道、署理盐运使、临时参政院参政、葫芦岛商埠督办、湖南省长、清史馆提调、北京古物陈列所所长、中国画学研究会会长等职,在政学两界有着丰富的人脉关系。生平工诗善画,笃嗜古物,广搜精选,研讨有年,名公硕士,多与交游,游必有记、有诗,自曰“游山访古,人生一乐”。

《琉璃厂杂记》(图片来源于网络)

《琉璃厂杂记》是周肇祥先生以琉璃厂为主的见闻随笔,兼及游山访古之作,文字清醇,事皆亲历。其中《琉璃厂杂记四》篇中,收录了他游历演武厅和大觉寺的内容,书籍整理者据内容推测,此卷为周氏于民国五年(1916年)六月至八月初所记,因此可知,他游历演武厅和大觉寺,是相隔不久的事情。有趣的是,此篇涉及名胜古迹颇多,而恰恰这两处古迹虽相隔了崇山绵绵,但内容却在文中前后相连,仅隔了四五行碧云寺的内容,倒是为如今这两处全国重点文物保护单位合并为同一个管理处管理,留下了一些耐人寻味的深意。

一、周肇祥与演武厅

周肇祥笔下的演武厅,就是现在香山脚下的“团城演武厅”,为全国重点文物保护单位。文中并未提及“团城”二字,想来在民国时期,“演武厅”是普遍的称谓。

“出山北行,至演武厅。实胜寺在山东麓,金川平,以明表忠寺改建,今圮尽。幡竿高入云,殿基秫已秀。有乾隆十四年敕建实胜寺碑记。寺前一琉璃亭。中置方石幢,蛟龙锁钮,云雾瑰丽,是亦寺碑,四体书,若新发于硎。碑述初征金川者久无功,创为以碉攻碉之说,恐赍寇,以清初旗人多肉搏登城,于西山筑石碉,选佽飞之士习攻。逾月,得二千人,命忠勇公傅恒统之,厚集诸路兵,遂成功。太宗偏师破明归,建实胜寺于盛京。穷番非明比,亦以识弗忘云。演武厅仅数楹,旁为将台,后高城,广场之南亦有城,四隅建垒以演攻守形势。厅后曷为城?殆将以防暴乱,真儿戏也。”

周肇祥之于演武厅的记述,文字并不算多,但还是可以从中看出民国初年时演武厅的保存状况。

团城演武厅

二、周肇祥与大觉寺

周肇祥对大觉寺是非常喜爱的,从他文字的篇幅上就能看出端倪。民国时期的另一文化名人傅增湘与周肇祥是至交,因着共同的兴趣爱好,他们还常常相约着一起出游,傅增湘对大觉寺是极其挚爱的,想来周肇祥亦是如此。

周肇祥来大觉寺的时间是明确的,文中记载为“七月二十又四日”。

“入山不厌深,惟深,故雄厚灵奇,幽尽其胜。”

这是周肇祥踏游大觉寺的开篇之笔,因着这样的心境,他利用了三天的时间,行走了二百余里,以大觉寺为中心,把大觉寺以及周边的消灾寺、胜果寺、西竺寺、秀峰寺、金仙寺、大云寺、天泉寺、妙峰山等踏查了一遍,其中走妙峰山往返时间花费最长,文中记载曰——“回宿大觉寺,已夜半。”

周肇祥对大觉寺的勘查和考证是比较细致的,包括了辽清水院、金章宗八院之一、明宣德改名大觉寺、明代多次重修、清雍正在潜邸时送迦陵禅师安大觉寺方丈、乾隆重修等历史,以及寺内钟楼、四宜堂、领要亭等建筑,辽清水院藏经记、明颁赐大藏经碑等石刻文物,银杏、玉兰、娑罗等古树名木,和明代高僧智光及其诸弟子等法脉传承,这些内容对于大觉寺在民国时期保存状况的研究,是具有重要参考价值的。

文中的文字也有值得推敲或者错谬之处,比如大觉寺内白塔以讹传讹为迦陵塔,比如大觉寺坐西朝东的布局被当作了坐北朝南,比如大殿中的二十诸天、十地菩萨被错认为三十诸天,等等。这些也是正常的,毕竟仅仅三天时间,庞杂的信息量,能够全面摄受,已经是很深的文化功底了。

文中有些是可以补史或证史的地方,比如:

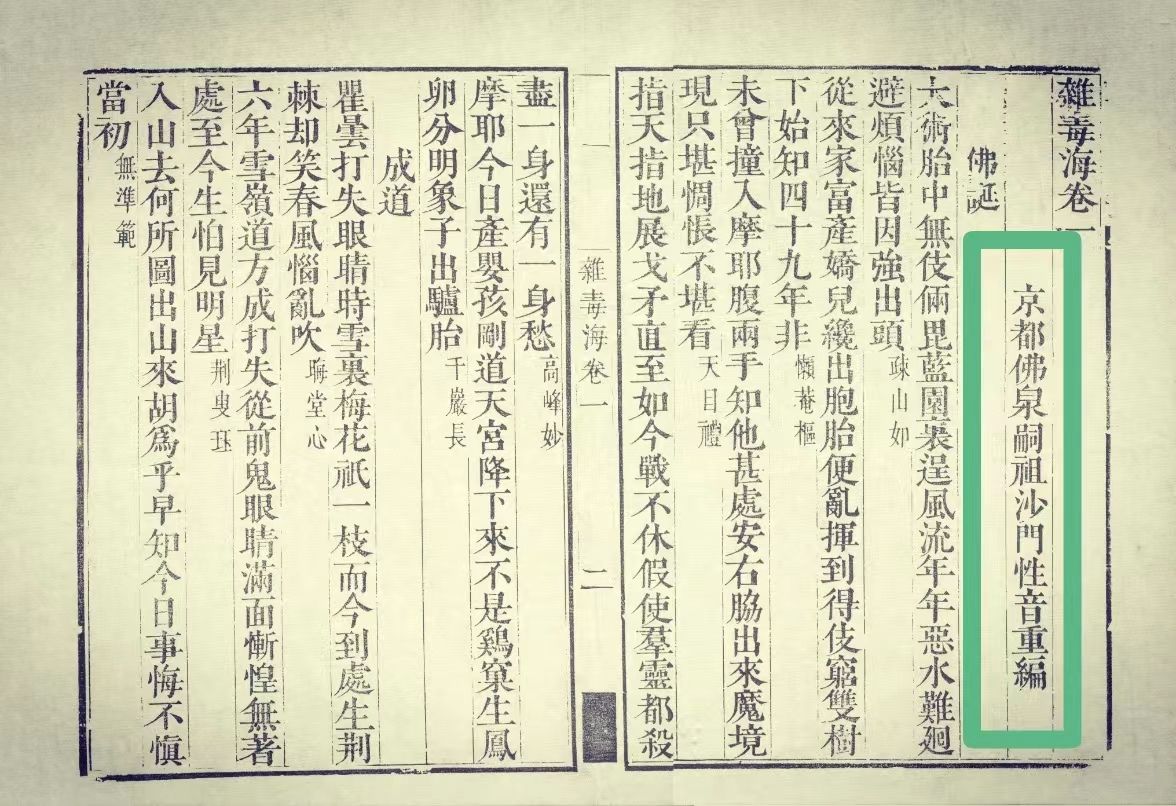

“大殿奉三世佛,两庑三十诸天,簴悬铜钟,有‵敕建佛泉寺′字,是寺在康熙曾一易名,无碑记可参证。”

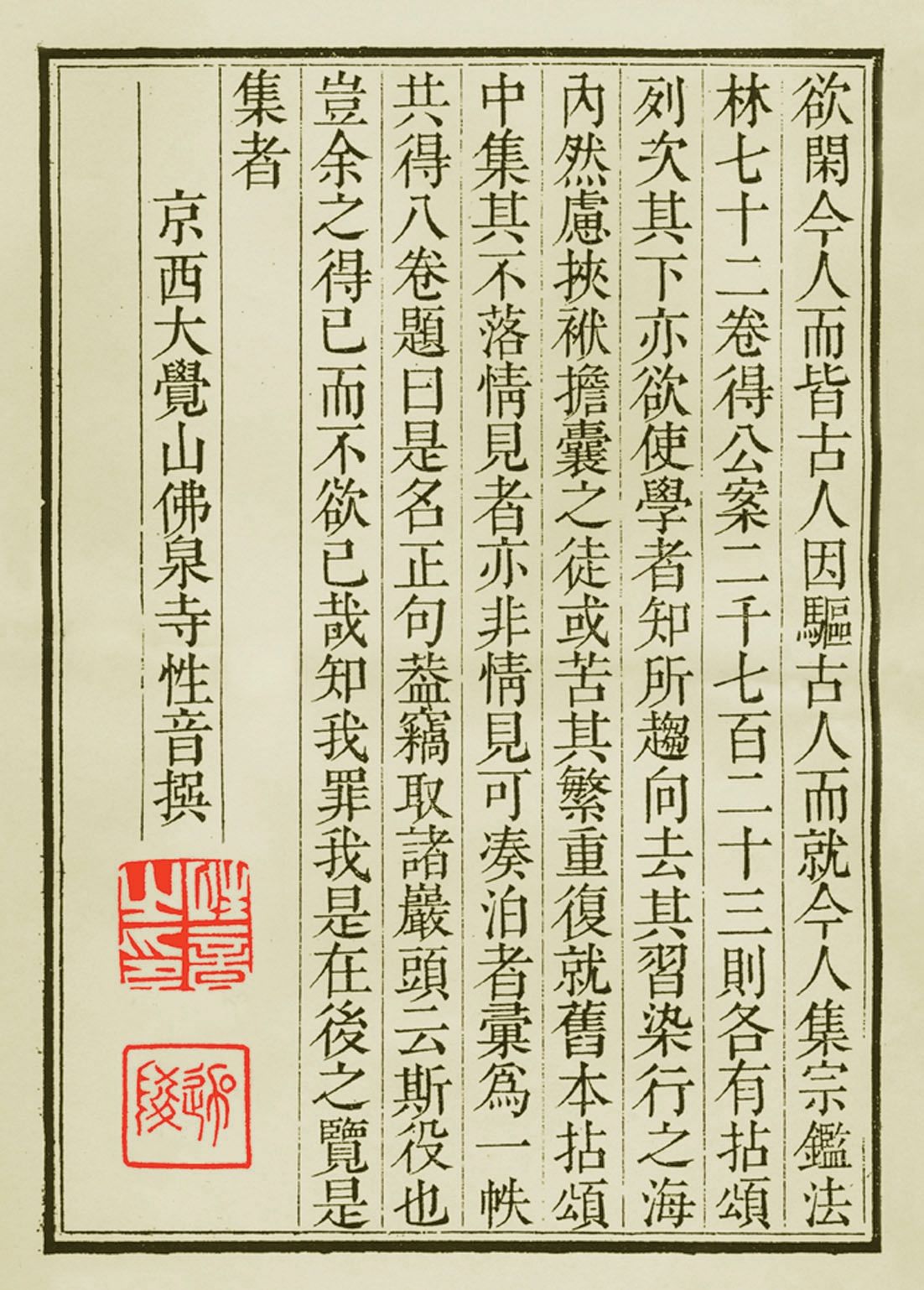

这段历史是有文献可以与之相互印证的。在大觉寺藏清代木刻书板《杂毒海》中,落有“康熙辛丑夏五月大觉山佛泉寺沙门性音叙”“京都佛泉嗣祖沙门性音重编”款识,在国家图书馆藏古籍《是名正句》中,也落有“京西大觉山佛泉寺性音撰”款识。大觉山佛泉寺,即今之大觉寺。康熙辛丑即康熙六十年(1721年),彼时迦陵性音刚刚入主大觉寺方丈一年。由木刻经板、古籍和铜钟三件文物的记述综合分析,在清康熙六十年时,“大觉寺”更名为“佛泉寺”已成事实,但为什么“佛泉寺”之名并没有沿用,而是在后代的碑文中依然使用“大觉寺”之名呢?这或许就跟雍正皇帝继位,迦陵性音禅师离京(离开了大觉寺),飘然南游、山栖水宿、居无定址有关,与迦陵禅师和雍正皇帝的因缘际遇有关。总之,迦陵禅师后来淡出了朝廷的视线,迦陵禅师的嗣法弟子也低调行事,直到乾隆十二年(1447年),乾隆皇帝追忆父亲雍正皇帝与迦陵性音禅师的过往因缘,重修大觉寺,大觉寺才又重现昔日皇家寺院的气象,寺僧们也才又扬眉吐气,只是“大觉山佛泉寺”这个称谓,就漫漶在了历史的尘埃里。周肇祥文中的记述,再次使我们追忆起这段历史,如今,铜钟虽然不在了,但经板还在,古籍还在,那么历史的记忆就还在。

大觉寺藏《杂毒海》书影

国家图书馆藏《是名正句》书影

“迦陵塔下辽咸庸四年《清水院创造藏经记》,北京天王寺赐紫沙门志延撰,昌平乡贡进士李克忠书。记称有丘婆塞南阳邓廷贵舍钱三十万,葺诸僧舍宅。又舍五十万及募同志助办,印造《大藏经》凡五百七十九帙,以龛置之,额刊‘奉为太后皇帝皇后万岁大王千秋’,后刊施主名。龟趺陷地,碑倾欹欲摇,苔藓涩蚀,命工洗涤,与千里同拓一本。”

关于大觉寺辽碑的这一记载,与小莲池居士奉宽于民国十八年(1929年)所著《妙峰山琐记》中记载相符:“碑在寺内西北隅,龙王堂院中,直后阁东北方,南向立。碑身高工部尺三尺四寸,广二尺三寸五分,正书十七行,行二十五字。额高一尺九寸。摇动欲仆,下角□以铁片。霸下多半没土中。字虽漫漶,尚可扪读。前额题:‘奉为太后皇帝皇后万岁大王千秋’。后额题‘阳台山清水院藏经记’。碑阳记前记。其阴则僧俗男女题名也。”

但是在民国之前的清乾隆年间,著名的金石学家王昶在《金石萃编》中曾这样记载:“此碑在寺内龙王堂,游迹所不至,故传拓绝少。乾隆戊戌九月二十七日昶从寒芜落叶中搜得之,摩挲雒诵,回还数四,因叹北方石刻,可证辽金史者甚夥,惜无好事者搜抉出之也。”乾隆戊戌,即乾隆四十八年(1778年),从金石学家王昶的勘察“从寒芜落叶搜得”之记载可推知,彼时该辽碑应倒落于龙王堂附近,因地处偏僻“游迹所不至”,又加落叶掩盖,所以难为世人所传拓。辽碑的发现,曾使王昶兴奋不已,因可证辽金史的北方石刻极少,所以该碑对研究辽史是具有极为重要的意义的。

或许是当年王昶对辽碑的发现,才促成了寺院将倒落的石碑重立了起来。但是,由周肇祥和奉宽的游记记载:碑“龟趺陷地,碑倾欹欲摇,苔藓涩蚀”,“摇动欲仆”,“霸下多半没土中”可知,辽碑虽被立起,但是并未得到很好地保护。如今,龟趺被从土中启出,石碑安稳矗立于趺座之上,外面还有石刻专家参与设计的钢结构玻璃罩予以保护,辽碑倒真是得到了该有的重视与保护了。只是按照记载推测,当年辽碑所在位置,大概并不是现在所在,至于为什么移位?何时移位?就需要另外的史料考证了。

大觉寺辽碑

周肇祥的文字中,还有一段有趣的记载:

“(千年银杏)旁室奉祖师像,类布袋和尚。僧云元时蒙古人,不能举其名。”

为什么说有趣呢?因为布袋和尚的形象在世俗人的眼里本就有趣,倘若在大觉寺的历代祖师中,真有这样一位祖师存在,那还是值得我们去遐想的。而且,大觉寺在元代的历史,几乎是空白,未曾见太多史料记载,因此,这样的记述,对于大觉寺元代历史的研究,也显得弥足珍贵了。

周肇祥《琉璃厂杂记》,若感兴趣,就去读原著原文吧,或许你会有更多的相遇。

借游记,我们倾听古人,我们更是在倾听与自己有关的过往的历史。历史只是存在,却能够藉由我们的血肉之躯、藉由我们的情感,代代传递。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441