大觉寺寺院土地的来源方式除了皇家赏赐、僧俗施舍、寺院购置这三种外,还包括与世俗人交换以及僧俗垦荒等多种形式获得寺田。寺藏清代契约中有两件记载土地交换方面的内容,如【道光十三年(1833年)僧慧彻、汪菊圃立换地契】(083号)、【光绪八年(1882年)邓文亮换地契】(101号)。录文如下:

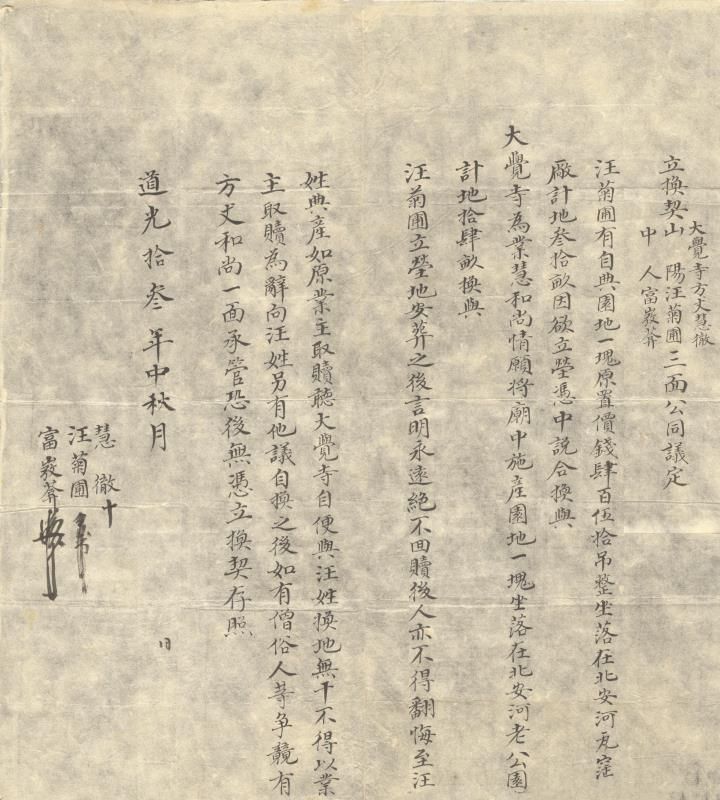

【道光十三年(1833年)僧慧彻、汪菊圃立换地契】(083号)

立换契大觉寺方丈慧彻、山阳汪菊圃、中人富弢庵三面共同议定, 汪菊圃有自典园地一块原置价钱四百五十吊整,坐落在北安河瓦窑厂,计地三十亩。因欲立茔,凭中说合换与大觉寺为业。慧(彻)和尚情愿将庙中施产园地一块,坐落在北安河老公园,计地十四亩换与汪菊圃立茔地,安葬之后言明,永远绝不回赎,后人亦不得翻悔。至汪姓典产,如原业主取赎,听大觉寺自便,与汪姓换地无干。不得以业主取赎为辞,向汪姓另有他议。自换之后,如有僧俗人等争竞,有方丈和尚一面承管。恐后无凭,立换契存照。

道光十三年中秋月 日慧 徹(押)汪菊圃(花押)富弢庵(花押)

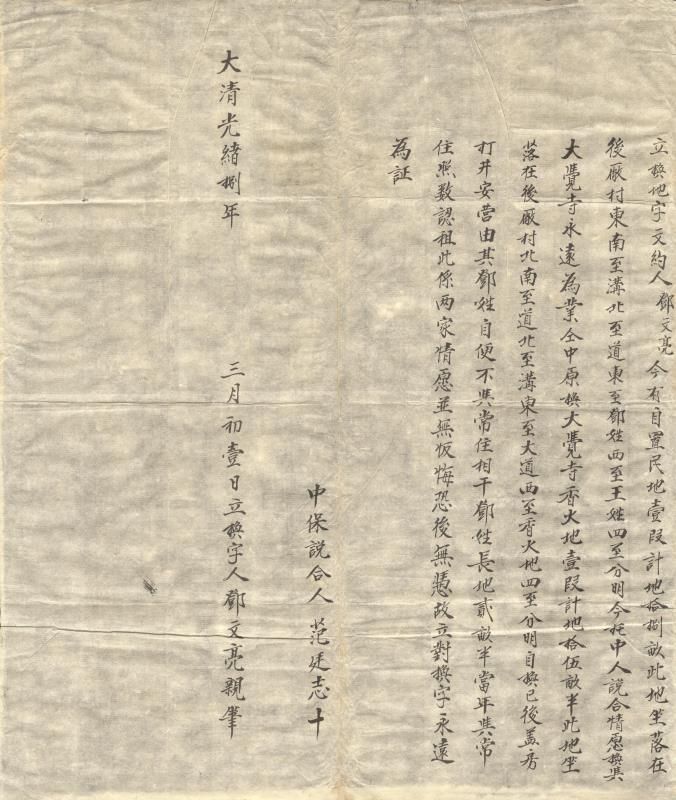

【光绪八年(1882年)邓文亮换地契】(101号)

立换地字文约人邓文亮,今有自置民地一段,计地十八亩,此地坐落在后厂村东,南至沟,北至道,东至邓姓,西至王姓,四至分明。今托中人说合,情愿换与大觉寺永远为业。同中愿换大觉寺香火地一段,计地十五亩半,此地坐落在后厂村北,南至道,北至沟,东至大道,西至香火地,四至分明。自换以后盖房、打井、安营,由其邓姓自便,不与常住相干。邓姓长地二亩半,当年与常住照数认租,此系两家情愿,并无反悔。恐后无凭,故立对换字永远为证。

大清光绪八年三月初一日 立换字人邓文亮亲笔 中保说合人 范廷志(押)

从契文可以得知,道光十三年(1833年)汪菊圃想立茔地,便用坐落在北安河瓦窑场的自典园地三十亩与大觉寺僧人慧彻的十四亩施产园地进行交换,大觉寺从而获得更多的土地。光绪八年(1882年)立契人邓文亮用自置民地十八亩托中人说合,换大觉寺香火地十五亩半。用长于寺庙香火地二亩的自置地情愿换寺庙的香火地,也是有其原因的,从契文中可以得知,自换地后盖房、打井、安营由邓姓自便,不与常住相干。邓姓置换土地的目的是今后在此香火地之内盖房打井居住,而不是用于耕作,寺院本身通过交换多得了两亩地。双方通过土地的交换,达到各自目的,可以说是互惠互利。

寺院田产的还有一个重要来源垦辟。在契约中通常表述为“自置荒果园”、“自置荒地”等。大觉寺这座古刹建立在京西阳台山麓,由于地处郊野山区,寺僧依山就势,开垦了许多山坡芒地,栽种松柏、银杏和各种果树。经过世世代代的耕耘劳作,使得这座山中寺庙林木葱郁,绿荫遍地,开垦出来的荒地也是寺田的一部分。垦辟的方式是多种多样,有的是寺僧自行垦辟种上果树,有的是施主将垦辟后的果园及田产投入寺庙。寺藏契约中有许多土地地亩都是自置“土坡”、“荒坡”,同样说明垦辟是寺田的一个重要来源。

从以上两篇清代寺藏契约文书记载的土地情况中可以知道,大觉寺这座古刹在清代就是通过自置、典买、施舍、开垦、交换等渠道获得了大量的土地,成为支撑其经济实力的基础。通过对大觉寺土地来源的分析,我们对北方寺庙经济窥一斑以见全貌,对寺庙土地的来源有了一个基本的认识。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441