除去赐田与施田,一般有财力的大寺庙常常用积累的钱财购置田产。大觉寺藏清代契约文书记录了大觉寺僧人的经济活动,通过对这些契约文书的整理及研究,发现在契约中有很多土地典契和买卖契约。选取四篇为例,分别为康熙六十一年(1722年)刘荣显立典地契、乾隆四十七年(1782年)僧通达立卖果园契、乾隆六十年(1795年)孙廷左立典地契、录文如下:

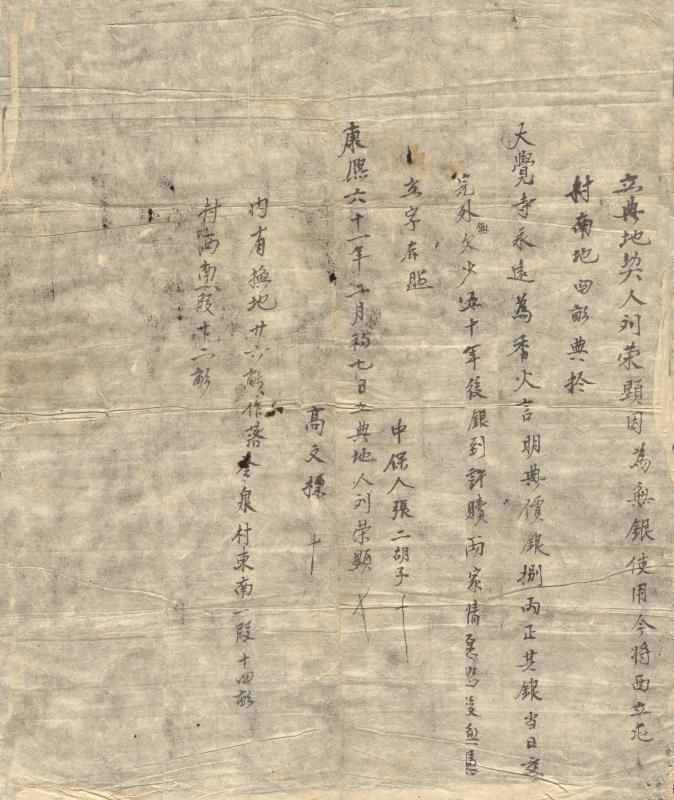

【康熙六十一年(1722年)刘荣显立典地契】(045号)

立典地契人刘荣显。因为无银使用,今将西立屯村南地四亩,典於大觉寺永远为香火。言明典价银捌两正,其银当日交完,外无欠少。五十年后银到许赎,两家情愿,恐后无凭,立字存照。

康熙六十一年二月初七日立 典地人 刘荣显(押)高文标(押)

中保人 张二胡子(押)

内有换地廿六亩,作落冷泉村东南一段十四亩 村西南一段十二亩

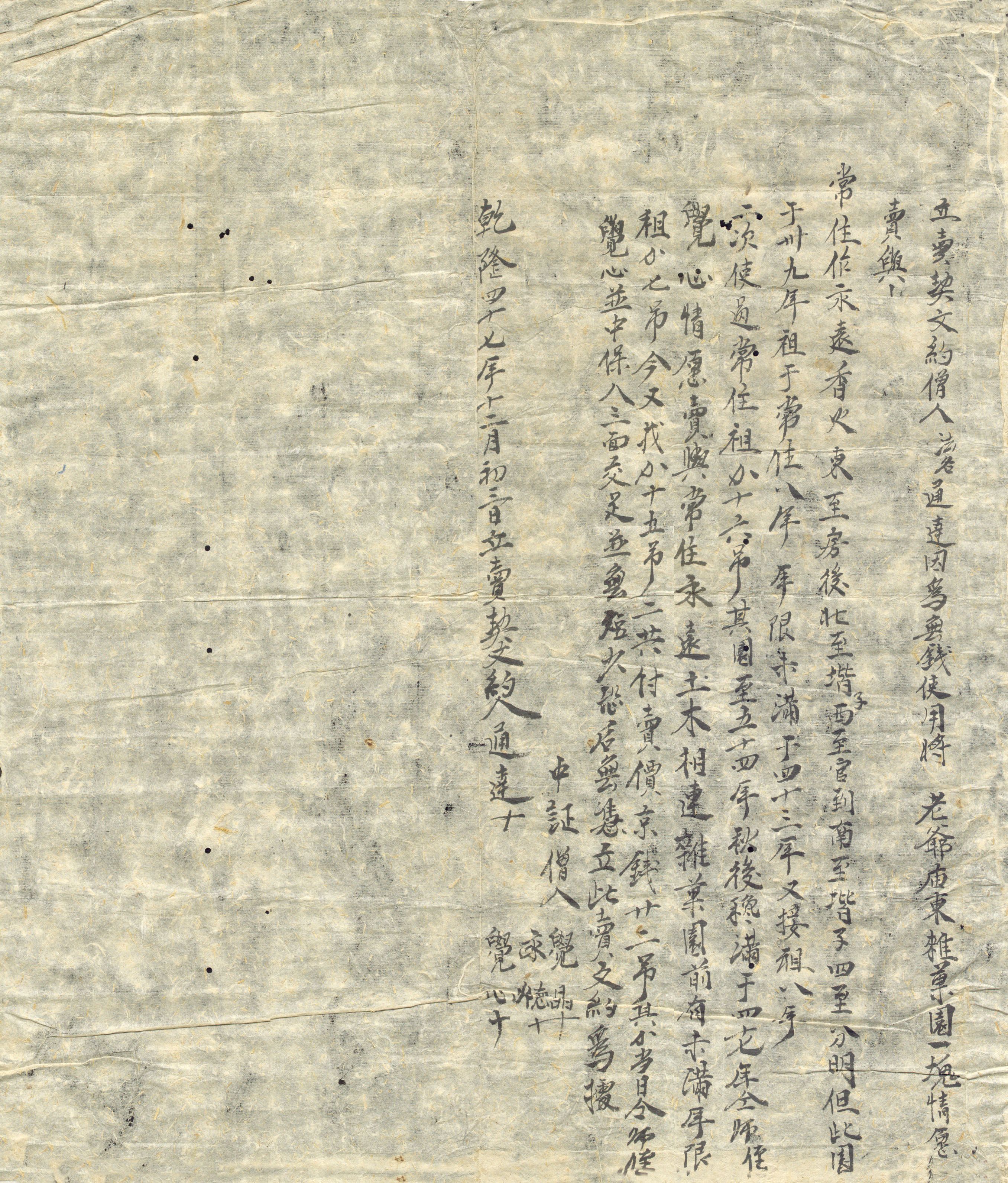

【乾隆四十七年(1782年)僧通达立卖果园契】(058号)

立卖契文约僧人,法名通达,因为无钱使用,将老爷庙东杂果园一块,情愿卖与常住,作永远香火。东至房后,北至阶子,西至官道,南至阶子,四至分明。但此园于三十九年租于常住八年,年限未满,于四十三年又接租八年。二次使过常住租银十六吊,其园至五十四年秋后才满,于四十七年同师侄觉心情愿卖与常住,永远土木相连,杂果园前有未满年限租钱七吊,今又找钱十五吊,二共付卖价京钱二十二吊,其钱当日同师侄觉心并中保人三面交足,并无短少,恐后无凭,立此卖文约为据。

乾隆四十七年十二月初三日立卖契文约人:通达(押)

中证僧人:觉晶(押)永德(押)觉心(押)

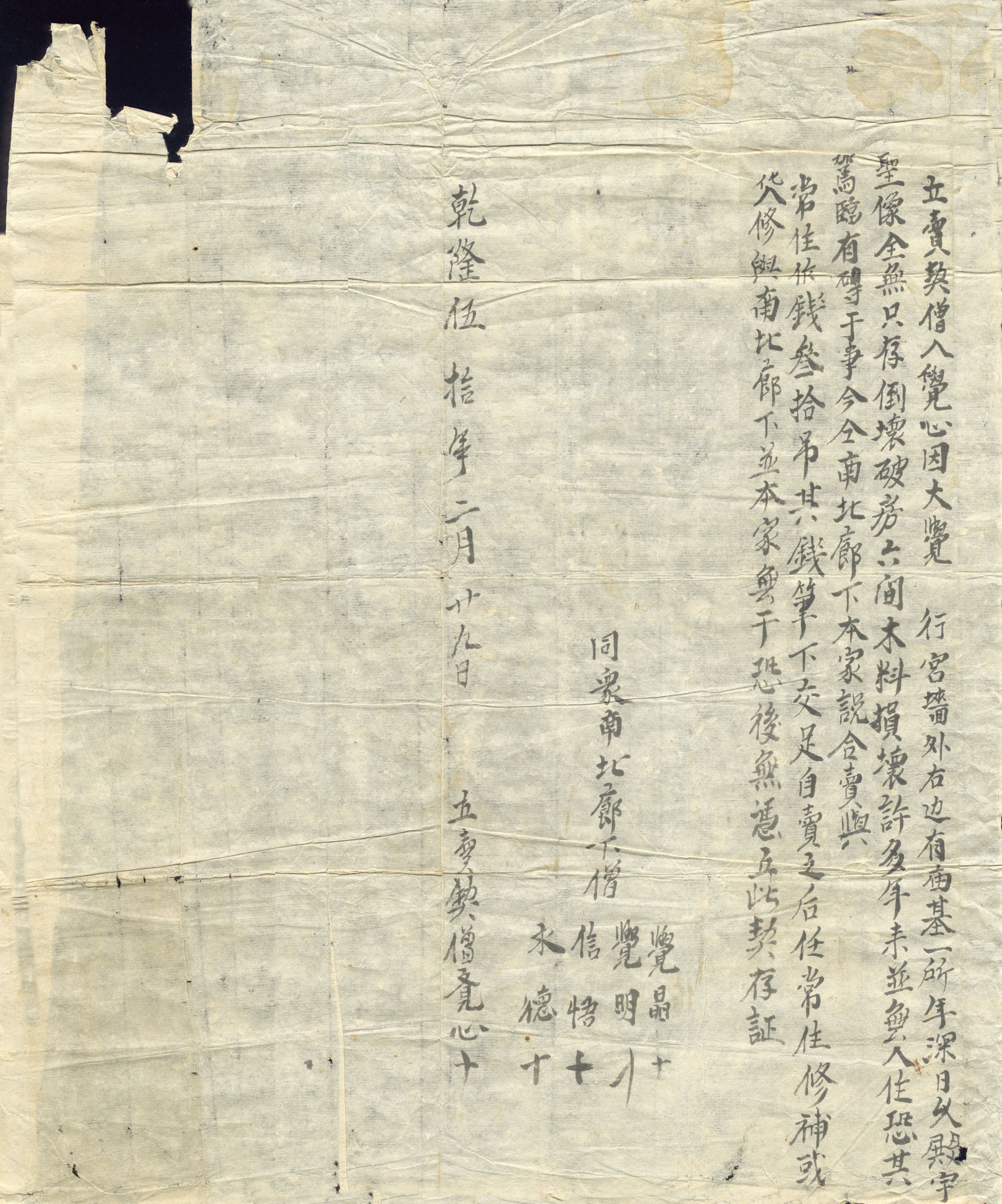

【乾隆五十年(1785)年僧觉心卖庙基契】(060号)

立卖契僧人觉心因大觉行宫墙外右边有庙基一所,年深日久,殿宇圣像全无,只存倒坏破房六间。木料损坏,许多年来并无人住。恐其驾临有碍于事,今同南北廊下本家说合,卖与常住,作钱三十吊,其钱笔下交足,自卖之后任常住修补或焚修,与南北廊下并本家无干。恐后无凭,立此契存证。

乾隆五十年二月廿九日 立卖契僧 觉心(押)

同众南北廊下僧觉晶(押)觉明(押)信悟(押)永德(押)

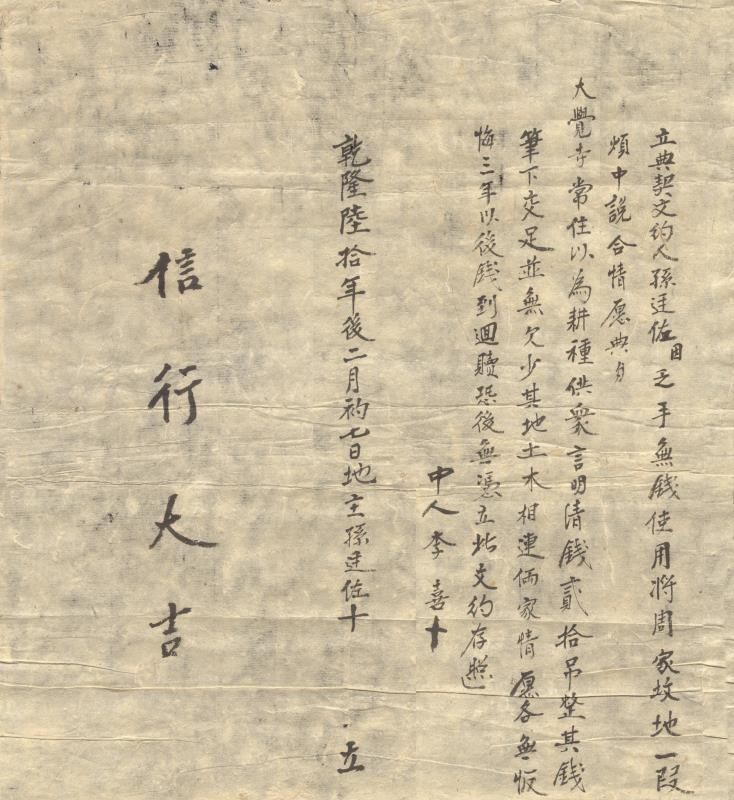

【乾隆六十年(1795年)孙廷左立典地契】(064号)

立典契文约人孙连佐,因手乏无钱使用,将周家坟地一段,烦中说合,情愿典与大觉寺常住以为耕种。供众言明,清钱贰拾吊整。其钱笔下交足,并无欠少。其地土木相连,两家情愿各无返悔,三年以后钱到回赎。恐后无凭立此文约存照。

乾隆陆拾年后二月初七日 地主 孙连佐(押)立

中人 李 喜(押)

信行大吉

以上契约分别是说康熙六十一年(1722年)刘荣显因无钱生活便将西立屯村南四亩地典与大觉寺常住作香火地;僧人通达因为无钱使用将老爷庙东杂果园一块地卖给常住作香火地;孙廷左因无钱使用将周家坟地一段典与大觉寺常住为常住田。由此可知大觉寺寺田来源大部分是典买的,卖主既有僧人也有百姓。土地典卖的原因,从契约来看,大多是“手乏”、“手乏不便”、“手乏无银使用”、“手乏无钱作用”等,少数的是老年无子不能耕种等。典当契约,一般都注明典当年限,少则一年,多则五十年、八十年。在规定的期间内赎回,一般约定地无租价、钱无利息,提前赎回就要出高低不等的利息。到期无力赎回,也可要求再增加一些钱,而土地房屋等则归为他人所有。值得注意的是【乾隆五十年(1785)年僧觉心卖庙基契】(060号),立契人僧人觉心就因为大觉寺外一座无人使用的寺庙交于大觉寺常住。这座寺庙就在大觉寺附近,早已废弃多年,而作为皇家寺庙的大觉寺,因其常有帝王临幸,恐其衰容影响皇家寺庙,便将其卖与大觉寺,这件契约从侧面说明了大觉寺正是因为有皇家的支持才得以实力强大,才得以保存,否则也会像其他寺庙一样,早已衰败。

由于寺庙不断得到统治者及广大信徒大量财产的施舍,因此寺庙积累了一定数量的资金,这样就为寺院购置田产创造了条件。大觉寺田产的购置,明代庙产碑上已有详细的记载。至清代,寺院只要有钱,仍要向民间购置田产。寺藏清代契约文书中还有康熙五十九年、雍正八年买地亩账单,真实的记录了寺庙购置田土的详细内容。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441