大觉寺在明清两朝,多次重修扩建,得到皇室的巨大支持。据正德四年(1509年)大觉寺庙产碑所记,宣德十年(1474年)、成化十年(1435年)、弘治十七年(1504年),曾屡向大觉寺赐庄田佃户,使得寺院庄田丰实,僧弥众多,成为西山三百寺中有名的巨刹。寺院非常重视寺庙恒产的备置和经营,除获得帝王、官贵和富豪之家的赏赐和施舍外,同时也营置自己的恒产,寺庙经济相当发达。大觉寺收藏的部分清代契约文书真实具体的记载了从康熙七年(1668年)至民国十三年(1924年)近250余年寺庙土地来源,分布及经营情况,是研究寺庙经济史的宝贵资料,从对这些契约文书的整理分析中我们可以得知清代大觉寺寺庙土地主要来源于施舍、典买、垦辟及交换几种渠道。 施舍: 施舍是寺院田产的一个重要来源。因为宗教信仰或其它原因,施主将土地果园等施给寺院。施舍人中既包括出家的僧人也有寺院周围的居士、村民。寺藏清代契约中有六件关于向寺庙施舍土地的内容,施舍的原因是僧人因为年老无人照顾,世俗人因为年老不能继续耕种便将土地捐赠给寺院。选取四例,录文如下:

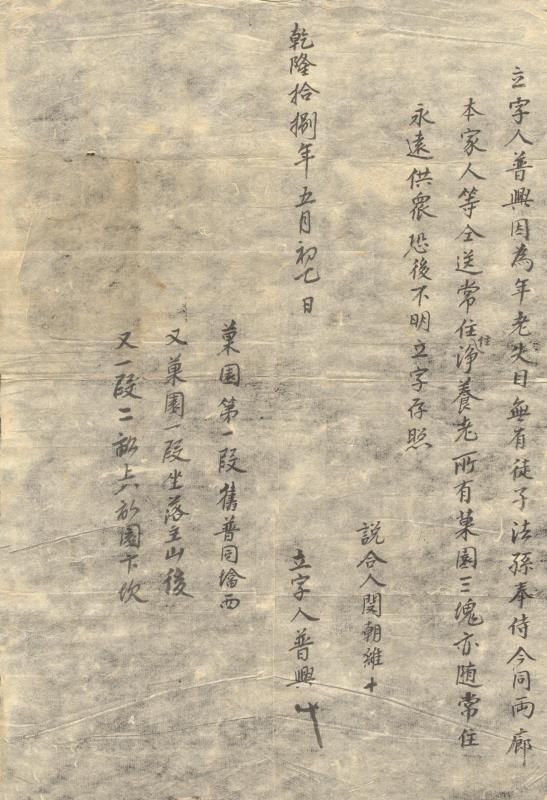

【乾隆十八年(1753年)僧普兴立施舍供养契】(053号)

立字人普兴,因为年老失目,无有徒子法孙奉侍,今同两廊本家人等同送常住,住净养老,所有果园三块亦随常住。永远供众,恐后不明,立字存照。

乾隆十八年五月初七日 立字人 普兴(押)

说合人 闵朝维(押)

果园第一段旧普同塔西, 又果园一段坐落主山后, 又一段二亩上八亩园下坎。

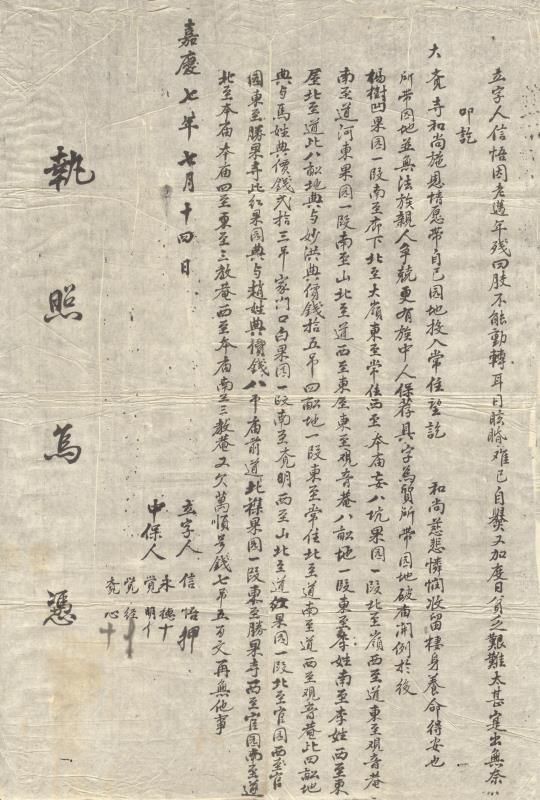

【嘉庆七年(1802年)七月十四日僧信悟立施舍供养契】(066号)

立字人信悟,因老迈年残,四肢不能动转,耳目眩晕,难已自爨。又加度日贫乏,艰难太甚,实出无奈。叩讫大觉寺和尚施恩,情愿带自己园地投入常住,望讫和尚慈悲,怜悯收留,栖身养命得安也。所带园地并无法族亲人争竞,更有族中人保荐,具字为质。所带园地破庙开列于后(略)

嘉庆七年七月十四日 立字人 信悟押

中保人 永德(押)觉明(押)觉经(押)觉心(押)

执 照 为 凭

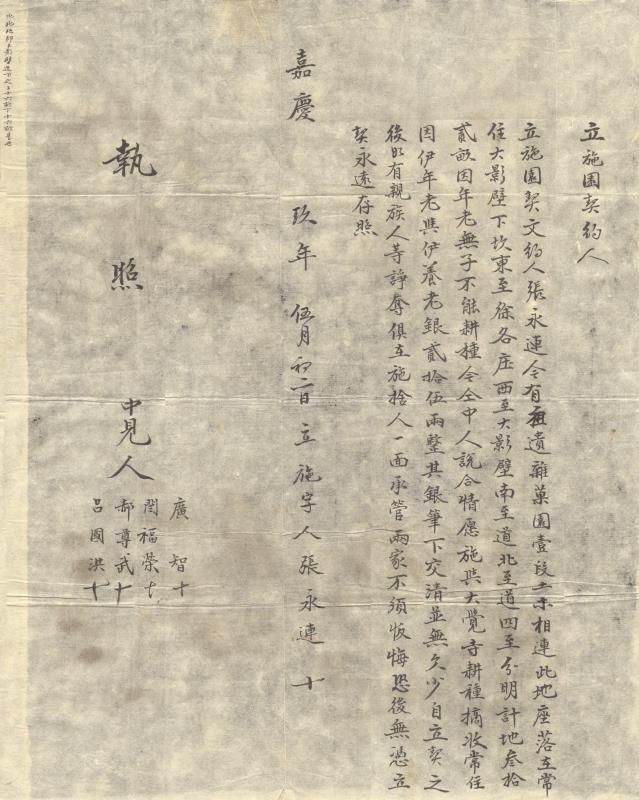

【嘉庆九年(1804年)张永连立施果园契】(069号)

立施园契约人

立施园契文约人张永连。今有祖遗杂果园一段,土木相连。此地座落在常住大影壁下坎,东至徐各庄,西至大影壁,南至道,北至道。四至分明,计地叁拾贰亩。因年老无子,不能耕种,今同中人说合,情愿施与大觉寺耕种摘收。常住因伊年老,与伊养老银贰拾伍两整,其银笔下交清,并无欠少。自立契之后,如有亲族人等争夺,俱在施舍人一面承管,两家不须返悔。恐后无凭,立契永远存照。

嘉庆玖年伍月初二日立 施字人 张永连(押)

中见人 广智(押)阎福荣(押)郝尊武(押)吕国洪(押)

执 照

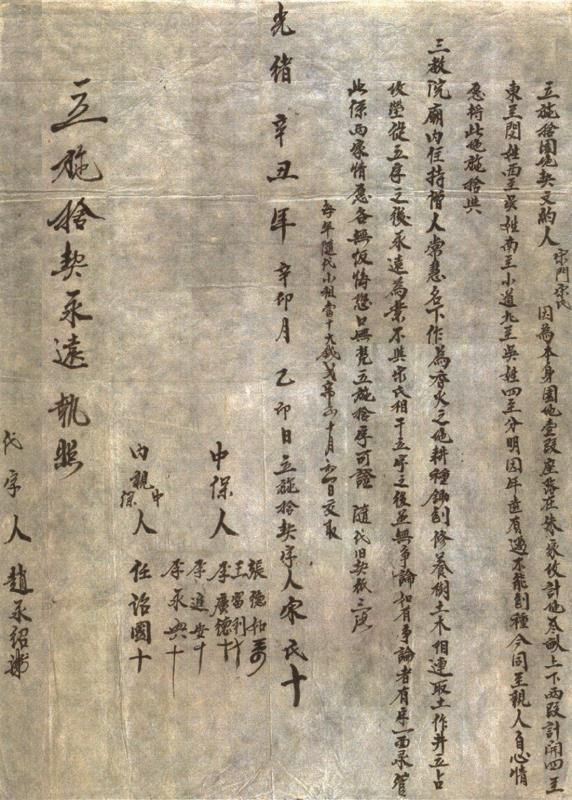

【光绪辛丑年(1901年)宋门宋氏立施舍园地契】(103号)

立施舍园地契文约人宋门宋氏。因为本身园地一段,座落在朱家坟,计地三亩。上下两段,计开四至。东至闵姓,西至吴姓,南至小道,北至吴姓,四至分明。因年龄有迈,不能刨种,今同至亲人,自心情愿,将此地施舍与三教院庙内住持僧人常慧名下,作为香火之地,耕种锄刨修养树。土木相连,取土作井,立占坟茔,从立字之后永远为业,不与宋氏相干。立字之后,并无争论,如有争论者,有字一面承管。此系两家情愿,各无反悔,恐口无凭,立施舍字可证。随代旧契纸三张,每年随代小租,当十大钱二吊正,十月初一日交取。

光绪辛丑年辛卯月乙卯日 立施舍契字人 宋 氏(押)

中保人 张德如(花押) 王富利(押) 李广德(押)李进安(押) 李永兴(押)

内亲中保人任治国(押)

代字人赵永绍(花押)

立施舍契永远执照

施舍人张永连将自己祖上遗存下来的果园地施舍给大觉寺耕种摘收,施舍的原因契文上写到的是因年老无子不能耕种,大觉寺因其年老,年岁已大,孤身一人,还给其养老银貳拾伍两整。这份契约反映了寺庙在接受施舍时,并不是无偿接受的,会根据一些特殊的情况给予部分施主一些银两,说明当时寺庙是有一定经济实力。僧人信悟,将自己园地投入常住,并请求常住收留栖身养病。契纸上详细罗列了所带园地的具体位置,土地面积。施舍的原因也是因其年老度日艰难。不同的是,这份契约附带了一定条件。大觉寺将其收留养老的同时,其所欠万顺号银钱债务也由大觉寺替其偿还。此契定于嘉庆七年,信悟为出家僧人,从这份契约内容中我们可以看到,当时一些规模不大,实力不强的小寺庙,已逐渐衰败下去,寺小僧多,度日如年,景色凄惨。僧普兴立施舍供养契是说和尚普兴年老体迈,无人照顾带地入寺院常住养老。宋门宋氏立施舍园地契是说宋氏因为年老不能耕种便将土地捐赠给寺院。通过这些我们可以得出结论即寺院土地来源包括僧俗的施舍。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441