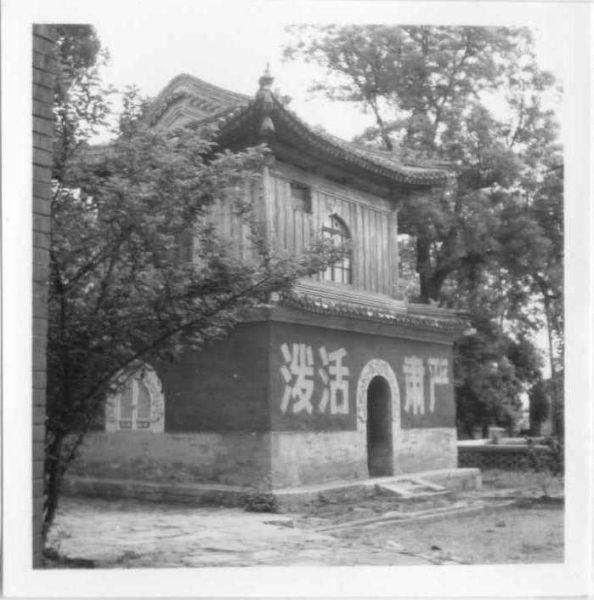

20世纪60-70年代钟楼旧影,正面墙壁上书写着“严肃、活泼”的标语,恰与对面而立的鼓楼上“团结、紧张”的标语相互呼应。

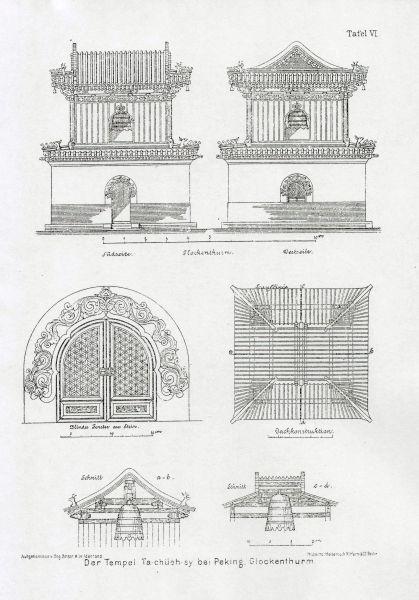

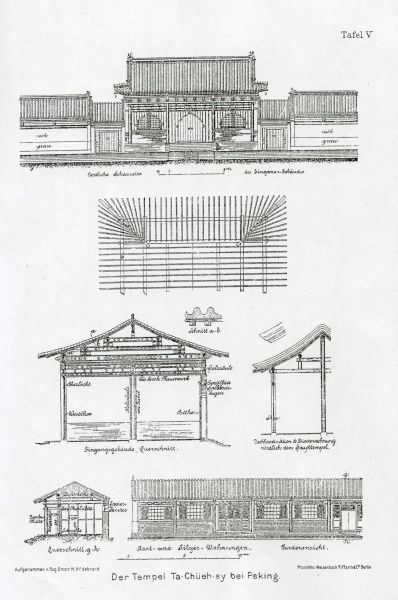

德国建筑师希尔德布兰德绘制的钟楼测绘图。

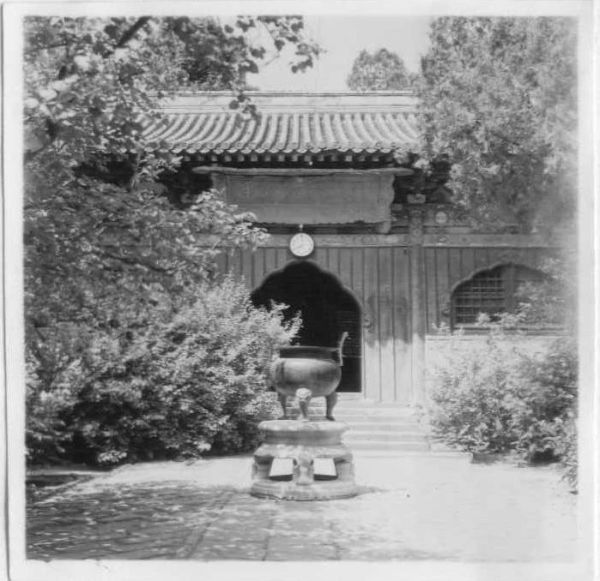

钟楼前的古樱桃树,每逢花开时节,便不禁让人想起清早期宰相明珠的儿子、著名词人纳兰容若(纳兰性德)。康熙十八年(1679)五月九日,纳兰作为御前一等侍卫曾扈从康熙皇帝巡幸西山,途经大觉寺时写下一首《浣溪沙·大觉寺》,词中描述了当年寺内清幽之境:

燕垒空梁画壁寒,

诸天花雨散幽关,

篆香清梵有无间。

蛱蝶乍从帘影度,

樱桃半是鸟衔残,

此时相对一忘言。

钟楼内为明代宣德年间铸造铜钟。

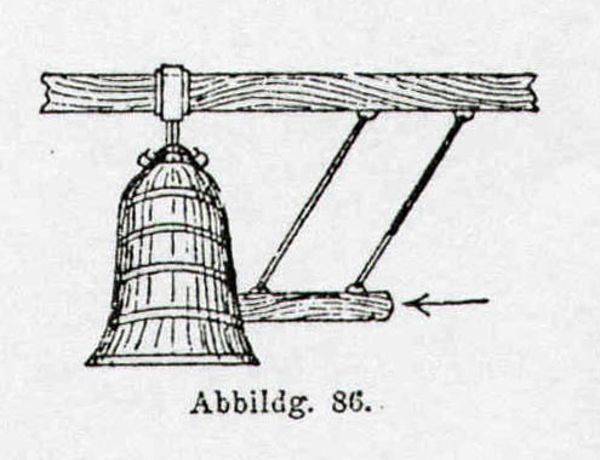

德国建筑师希尔德布兰德绘制的铜钟线描图。

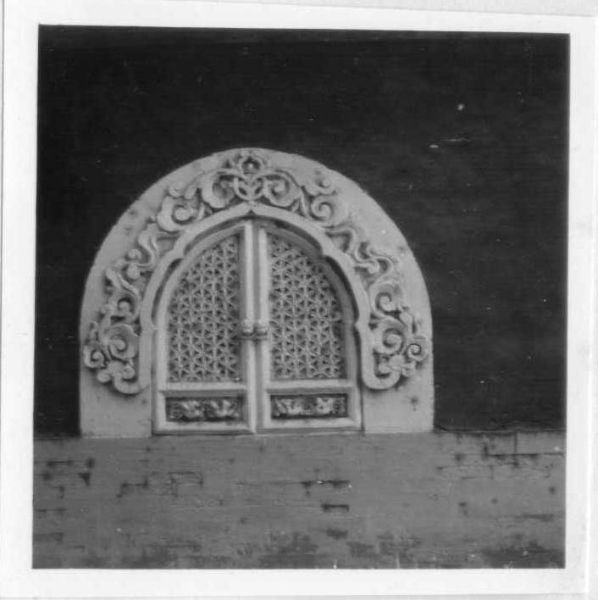

20世纪60-70年代拍摄的鼓楼窗雕图片。

鼓楼窗雕,现在依然保存完好。

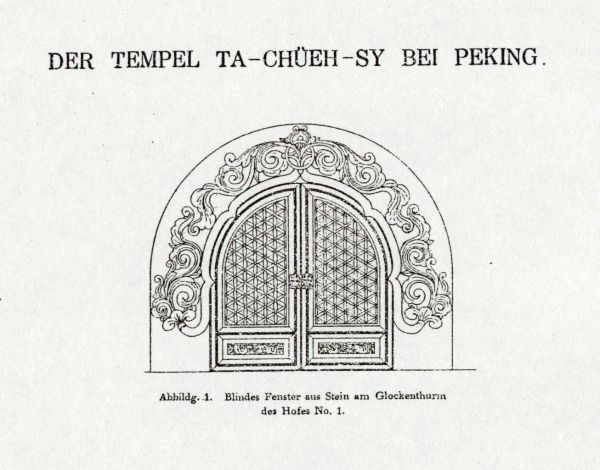

德国建筑师希尔德布兰德绘制的鼓楼拱形窗线描图。

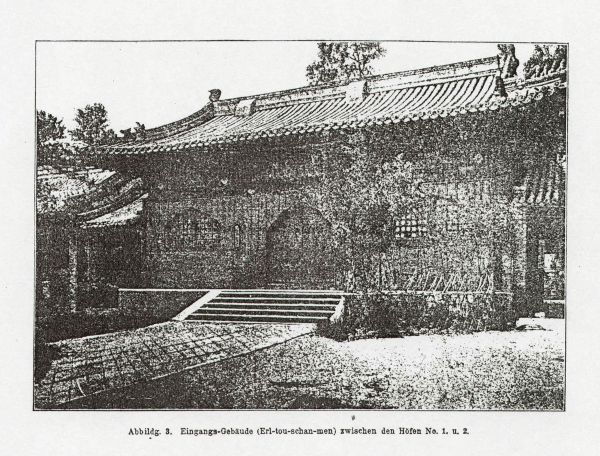

德国建筑师希尔德布兰德著述中的天王殿旧照。

德国建筑师希尔德布兰德绘制的天王殿测绘图。

20世纪60-70年代,山门殿前曾立有旗杆和毛主席像,人们喜欢站在主席像前拍照留念。那时流行的是毛主席语录,拍照时手持语录,表达的是那个特殊年代又红又专的精神信仰。

照片中左侧这个个子稍矮些的人名叫王常修,曾是留守大觉寺的最后一名僧人。解放前,因时局动荡无有依靠而出家广济寺,后被广济寺方丈派往大觉寺看管寺庙田产。解放之后,常修响应国家政策而还俗,于寺外徐各庄村娶妻生子,繁衍生息。他被林学院返聘为职工,依旧在大觉寺内看管寺庙及文物。

20世纪60-70年代拍摄的天王殿外景,从照片中依稀看到,殿堂外檐悬挂有一方匾额,依史书记载推测,此乃为清乾隆皇帝题写的御匾 “圆证妙果”,现匾额已无存。

如今的天王殿前,丁香花依旧灿烂。

这张照片大概拍摄于20世纪60-70年代,殿内弥勒佛据说在1980年5月被移往北京法源寺,殿内悬挂的“妙喜吉祥”匾额为清慈禧皇太后手书,现已无存。

2003-2004年,空荡荡的天王殿内,被恢复了旧有弥勒佛、韦驮菩萨、四大天王的供奉规制。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441