走入大觉寺山门,进入中轴线上第一进院落,放眼望去,能看到的是御碑亭,功德池及两侧石狮,钟鼓楼和天王殿。

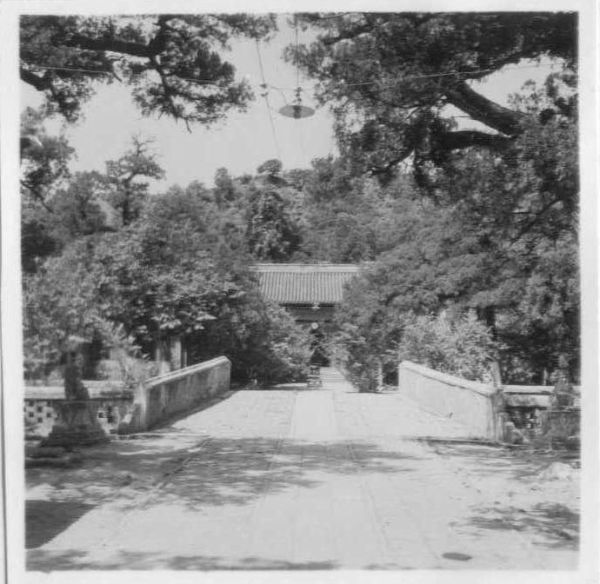

进入山门视野一片开阔,古树,石桥,石狮,殿堂,还有那古朴的地面方砖中丛生的杂草,构成了20世纪30-40年代的记忆。这是1933-1946年期间,澳大利亚籍女摄影师赫达·莫里逊拍摄的照片。

20世纪60-70年代,荒芜的景象已经远去,图片中依稀可辨的电线、电灯,向我们表达了林大干训部时期这座寺庙被作为培训基地的历史。

如今,古木依旧参天。在白雪的掩映之下,古刹依然焕发着勃勃的生机。

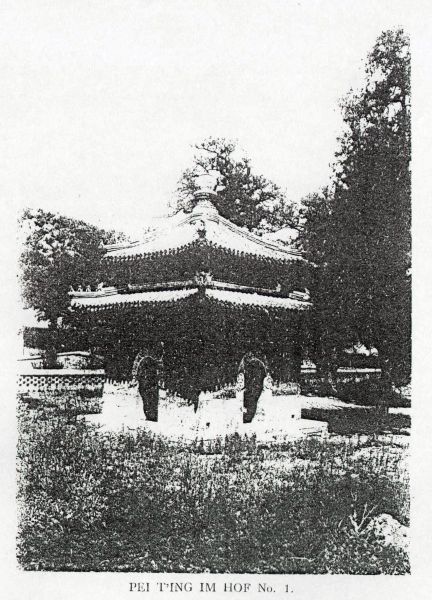

这是清光绪十八年(1892年)前后,德国建筑师希尔德布兰德著述中的南侧御碑亭照片。

这是1933-1946年期间,女摄影师赫达·莫里逊拍摄的南侧御碑亭照片,与四五十年前德国建筑师希尔德布兰德选择了相似的视角。

如今站在这里,我们依然能看到相同的景物,所不同的是,没有了当年的杂草丛生。

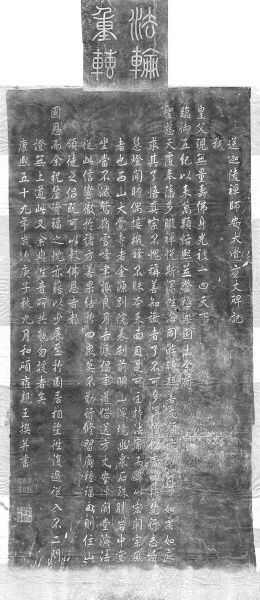

御碑亭内石碑,正面是清康熙五十九年(1720)雍亲王胤禛亲撰并书的《送迦陵禅师安大觉方丈碑记》,背面是清乾隆十二年(1747)高宗弘历撰文、庄有恭正书的《御制重修大觉寺碑文》。

这是雍亲王胤禛亲撰并书的碑文拓片,通过它,我们既可以领略胤禛的书法造诣,也可以追述雍正皇帝即位之前与禅僧迦陵性音之间过密而又深厚的交往史迹。

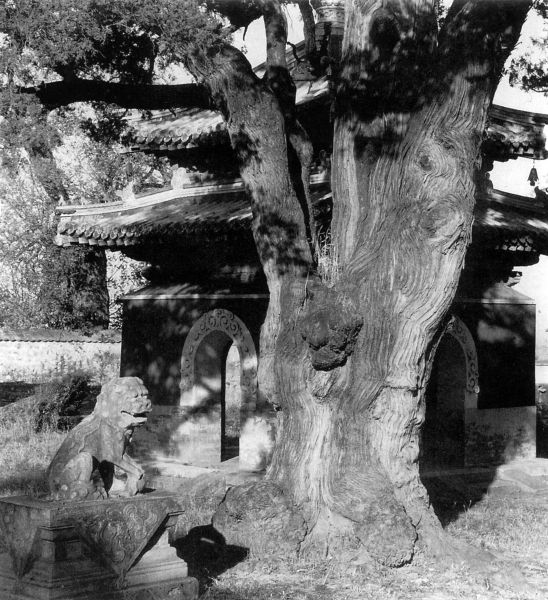

这是女摄影师赫达·莫里逊拍摄的照片。1933年-1946年她在中国度过,拍摄了大量高质量照片。1991年莫里逊在澳大利亚去世,根据遗嘱,她在中国大陆13年间拍摄的一万多张底片和六千幅照片全部捐赠给哈佛大学的哈佛—燕京图书馆。赫达·莫里逊自己最重要的一本摄影集便是 《A Photographer In Old Peking》,一九八五年由英国牛津大学出版社出版。该书在中国影响很大,出了汉译本,书题被译者改成一个不错的名字:《洋镜头里的老北京》,由北京出版社发行处在2001年11月出了第1版。书中选刊的是赫达·莫里逊从她有关北京城、胡同与北京旧时照片里面搜检出来的精品。书中有3张照片即为大觉寺旧影,这幅便是其中之一。

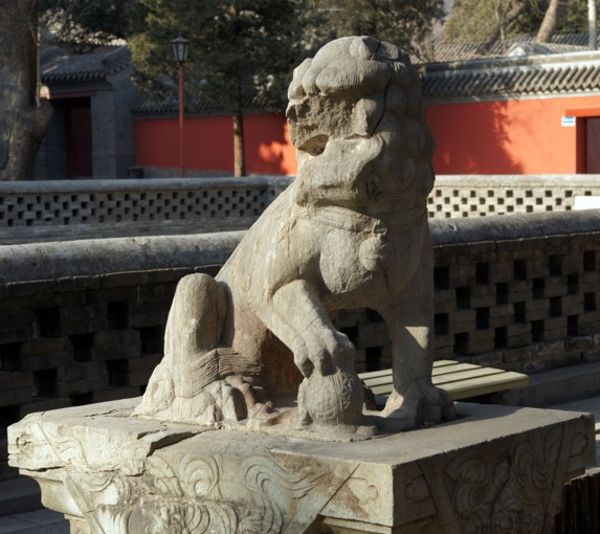

20世纪中期,功德桥畔石狮还保存得比较完整。

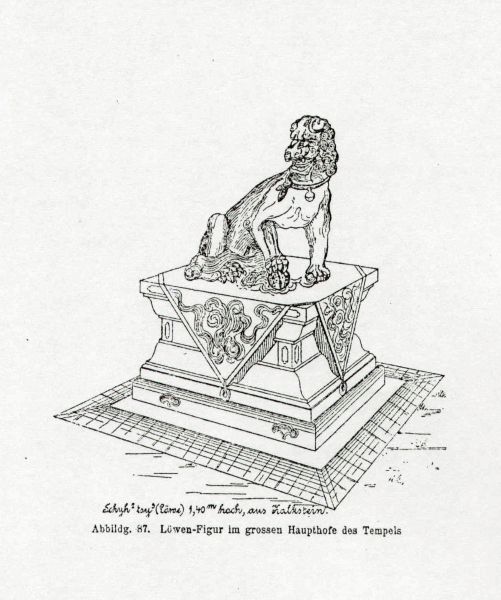

这是一幅线描图,120年前由德国建筑师希尔德布兰德绘制。图中石狮描绘得较为写实,但狮子的面部造型也或多或少地突出了西方人的表达视角。

海因里希·希尔德布兰德是普鲁士帝国(德国)著名建筑师,曾于清光绪十八年(1892)前后在大觉寺内居住修养。其间他亲自勘测考察了寺内大部分殿宇、房舍及古塔,以建筑师的专业水准为当时的寺庙留下了第一份测绘数据。1897年发表于柏林的建筑专著《大觉寺——寺庙建筑的集大成者》中涉及的文字、照片和手绘图纸,便是希尔德布兰德在大觉寺居住时期考察、拍摄和记录的。

如今的石狮已面目全非。至于是何时因何原因被破坏的,现已无从考证。

文物是文化的载体,保护文物,使文明能够发展延续,恰恰是需要我们现代人身体力行而做的事情。

这是20世纪60-70年代,以碑亭、古柏、石狮、功德桥为背景拍摄的一张合影照片,片中最前方这位林业部门年轻女干部名叫季忠懿,如今她已经成为了一位老人,是她为我们提供了一些大觉寺珍贵的旧照。合影的背后,古树上悬挂着一口古铜钟,据说当年曾用来上下课时敲击、报时。如今,这口古钟还存在寺里。

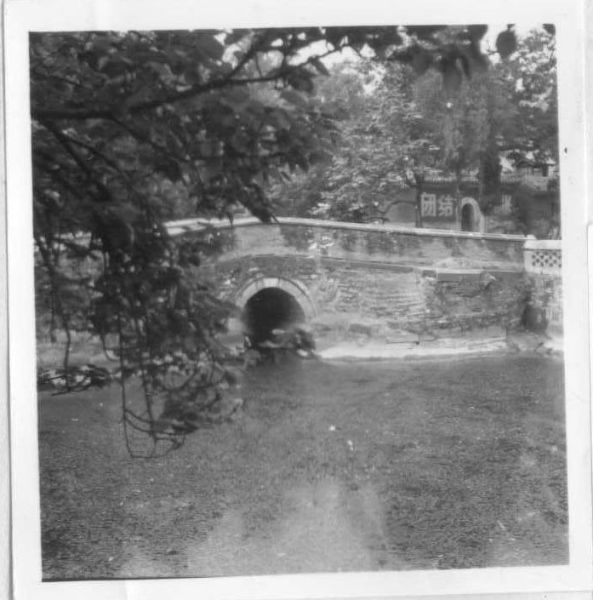

这是20世纪60-70年代的功德池,由东北向西南望去,能看到林木中掩映的鼓楼,依稀能辨认出鼓楼的正面墙壁上书写着“团结、紧张”的标语。

大觉寺功德池北侧龙首,系辽代遗物,上方有石碑一块,为清乾隆三十三年(1768)乾隆皇帝御制游大觉寺《石桥》诗:

言至招提境,遂过功德池。

石桥亘其中,缓步虹梁跻。

一水无分别,莲开两色奇。

右白而左红,是谁与分移。

新时代的古刹春色,安静而祥和。

新时代的古刹冬日,肃穆而庄严。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441