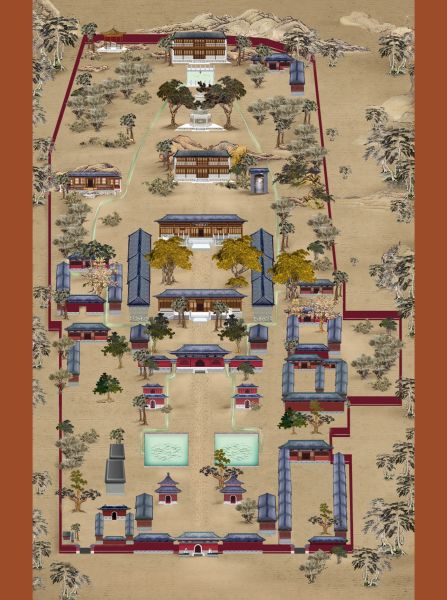

大觉寺坐西朝东,沿袭了辽代契丹统治者尊日东向的习俗,和中国传统建筑中轴对称的布局。

中轴路为佛殿堂,依次为山门、御碑亭、功德池、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、无量寿佛殿、大悲坛、佛塔、龙王堂。

南路为清代皇帝行宫,主体建筑依次为戒堂、四宜堂、憩云轩、领要亭。

北路为旧时僧人生活居住之所,主体建筑依次为方丈院、北玉兰院、香积厨等。

《镜头里的记忆与变迁》,这一期专题,我们将按照建筑布局依次来领略大觉寺历史发展的变迁轨迹。

大觉寺中轴线之山门

山门,是了解这座寺庙的门户之首。旧时的繁华与落寞,仅在门外聆听或观望,就可以感同身受。

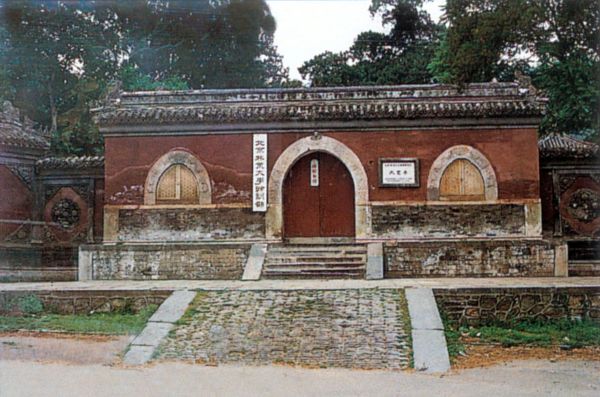

这是20世纪70年代拍摄的大觉寺山门外影壁。

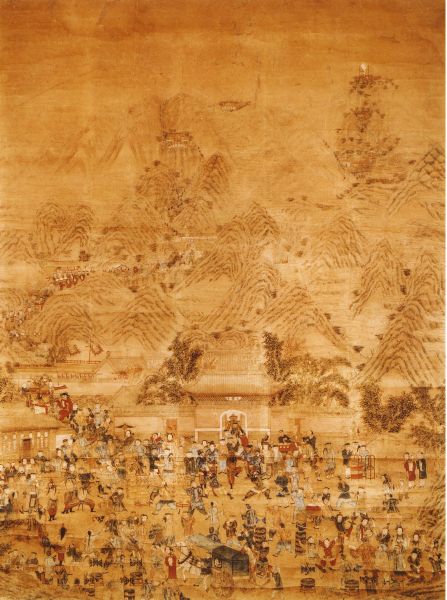

《妙峰山进香图》现藏于首都博物馆,是清末佚名画家绢本设色绘画作品,采用了中国传统山水绘画所特有的散点透视构图技法,具有很强的纪实性效果。旧时京西妙峰山香会极其繁盛,五条古香道中,从大觉寺出发进香的中路,是人们朝拜的最佳道路之选。这幅图画,即描绘了香会期间大觉寺山门外热闹的场景。

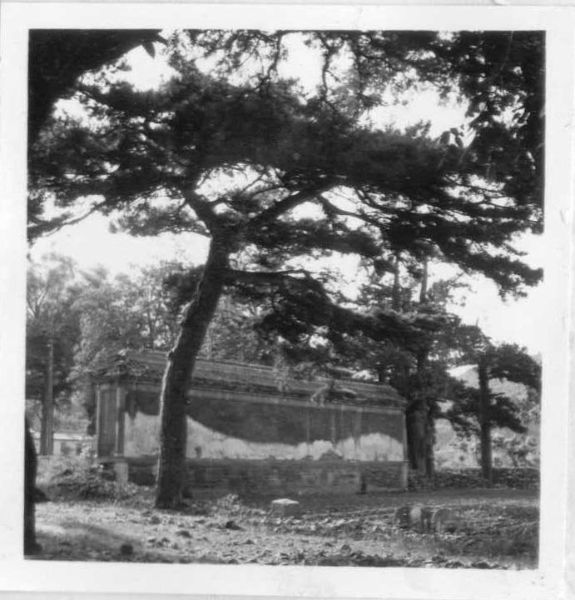

清末时期大觉寺山门旧照,是光绪十八年(1892年)前后,德国建筑师海因里希·希尔德布兰德于大觉寺居住修养时期的旧照。大觉寺山门,据说曾在20世纪30年代因雷击起火而受损,后因寺僧无力修复,而简单在殿上置一平顶凑合了事。

大觉寺,曾有过作为皇家寺庙时期的兴旺,也曾有过动荡年代的萧条。清代末年,大觉寺的部分房舍曾租借给外国人使用。从光绪初年起,德国大使馆工作人员为避暑消夏,就曾租借了大觉寺憩云轩作为办公场所。随后的几十年间,德国著名汉学家福兰阁、著名建筑师希尔德布兰德就曾多次往来于大觉寺,在这里办公、居住、修养,并留下了很多珍贵的历史资料。

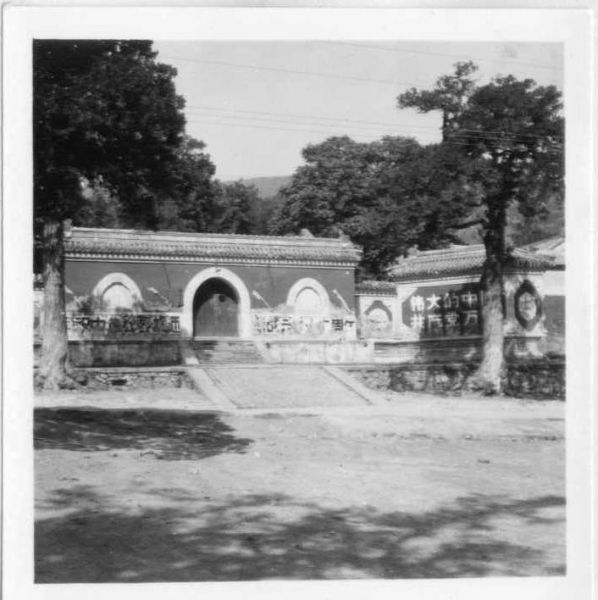

这是一幅拍摄于20世纪60-70年代的图片,平顶的山门殿上,双喜字,红旗,大红灯笼,热闹的鞭炮,传达给我们的是一种喜气,这份喜气的背后,是“革命委员会”成立挂牌的历史背景。“伟大的中国共产党万岁”,“团结、紧张、严肃、活泼”,这些口号,都承载了那个年代的红色的记忆。

20世纪60—70年代大觉寺山门,门前第一层为台阶,第二层为砖石砌成的缓坡,坡下为土路,向我们展示着那个朴素的年代。

20世纪80年代大觉寺山门,门上镶嵌有北京市革命委员会1979年8月21日公布、北京市文物事业管理局1981年7月刊立的“北京市重点文物保护单位——大觉寺”标识。门旁牌匾“北京林业大学干训部”记载了当时这座寺院的归属及功能。

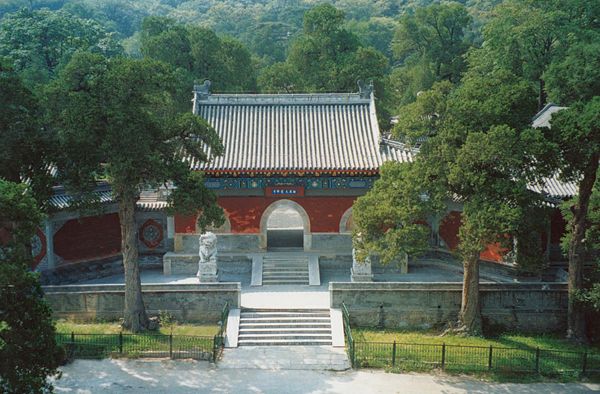

20世纪90年代,北京市文物局在接收大觉寺之后,对山门进行了全面的修缮,门前的缓坡改成了台阶,古树名木也得到了有效的保护。庄严的歇山殿顶,漂亮的油漆彩画,“敕建大觉禅寺”的匾额,及门前肃穆威严的石狮,与这座寺庙融合在一起,是那么的和谐。

2007年拍摄的大觉寺山门,八字墙上“风调雨顺”古琉璃砖为2004年9月镶嵌。山门前竖立的是全国重点文物保护单位标识,大觉寺在2006年被核定为第六批全国重点文物保护单位。

进入21世纪,在国家对文物保护事业的大力倡导及呵护之下,大觉寺这座古刹,在蓝天白云、苍松翠柏的掩映之间,更显得生机盎然、充满活力。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441