上期“大觉寺文化”栏目介绍了西山八大水院中的清水院。从本期开始,我们将以大觉寺(清水院)为中心坐标,根据历史关联和地理位置的远近向大家陆续介绍香水院、金水院、圣水院、灵水院、潭水院、泉水院和双水院。本期向大家介绍有着传奇经历的香水院。

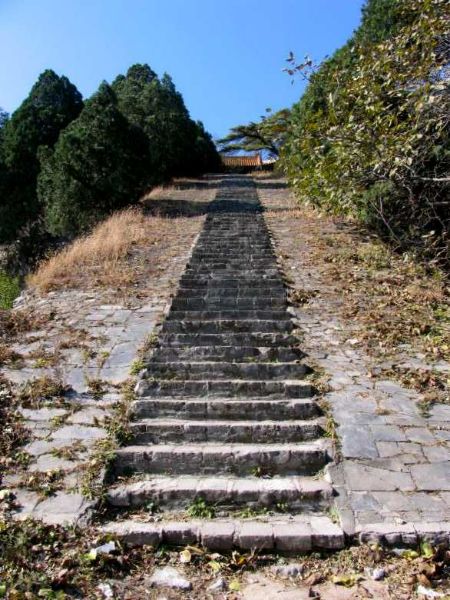

七王坟

香水院即今日北京市海淀区苏家坨镇七王坟村内七王坟。在八水院中该寺院距大觉寺最近,也曾于元末明初与大觉寺有过法脉渊源。关于香水院,明代《帝京景物略》记载:“过金山口二十里,一石山,……小峰屏簇,一尊峰刺入空际者妙高峰,峰下法云寺。寺有双泉,鸣于左右,寺门内浚为方塘。殿倚石,石根两泉源出:西泉出经茶灶,绕中溜;东泉出经饭灶,绕外垣;汇于方塘,所谓香水已。金章宗设六院游览,此其一院。草际断碑,‘香水院’三字存焉。塘之红莲花,相传已久,而偃松阴数亩,久过之。二银杏,大数十围,久又过之。计寺为院时,松已森森,银杏已皤皤矣。章宗云:春水秋山,无日不往也。”可知,香水院在明代称为法云寺,位于今海淀区阳台山主峰妙高峰下。

七王坟

七王坟

七王坟内水系

那么这座金章宗不管春秋,无日不往的香水院,为何与大觉寺相关,又为何“易姓更名”成为七王坟了呢?

原来,在元至正年间,曾有位远自印度的密教高僧撒合拶室哩(又称具生吉祥)来到中国传教,驻于法云寺。其时已出家在法云寺的僧人智光拜撒合拶室哩为师,修习密教法门。多年后,智光名满海内,成为明初朝廷极为倚重的高僧,至宣德三年(1428),便住持于大觉寺直至终老。

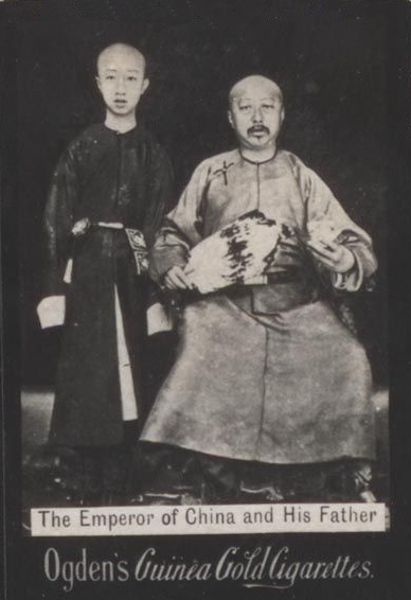

四百多年匆匆过去,转眼已是晚清,光绪帝生父、醇亲王奕譞极为喜爱法云寺环境之优美,便将这座寺院辟为其修养之处。及至薨逝,又葬于该寺。这座曾经的香水院,最终便成为醇亲王的陵寝了。奕譞为道光帝第七子,人称“七王爷”,因此其陵寝也被人们称为“七王坟”。此外,醇亲王奕譞还曾造访大觉寺,并在大觉寺留下墨宝,今天大觉寺内大悲坛二层悬挂的“最上法门”匾额,即为其题写。

醇亲王奕譞(右)与光绪帝(左)旧照

大觉寺大悲坛悬挂醇亲王题“最上法门”匾

附: 本着治史严谨的原则,我们再为大家列举一条史料,为清代孙承泽撰《天府广记》中记载的香水院,与《帝京景物略》所载异曲同工:“袁中道记曰:妙高峰去沙河四十里,……法云寺枕妙高峰最高处,近寺有双泉鸣于左右,过石梁屡级而上,至寺门,内有方池,石桥间之,水泠然沉碧,依稀如清溪水色,此双泉交会处也。其上有银杏二株,大数十围。至三层殿后乃得泉源,西泉出石罅间,经茶堂两庑绕溜而下,东泉出后山,经蔬圃入香积而下,会于前之方塘,是名香水也。山石虽倩,更得此水活之,其秀美殊甚。有楼可卧看诸山,右有偃盖松可覆数亩,故老云金章宗游览之所,凡有八院,此则香水院也。金世宗、章宗俱好登眺,往往至大房山、盘山、玉泉山,而其中有云春水秋山者,章宗无岁不往,岂即此地耶。”

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441