王昶是清代乾嘉时期的文字家、方志学家和金石学家。他一生重视教育,培养人才;为官清正,著述宏富。《金石萃编》是其代表作,共一百六十卷,起自夏殷,止于金,内容丰富,涉及面广。《金石萃编》有着重要的历史文献价值。

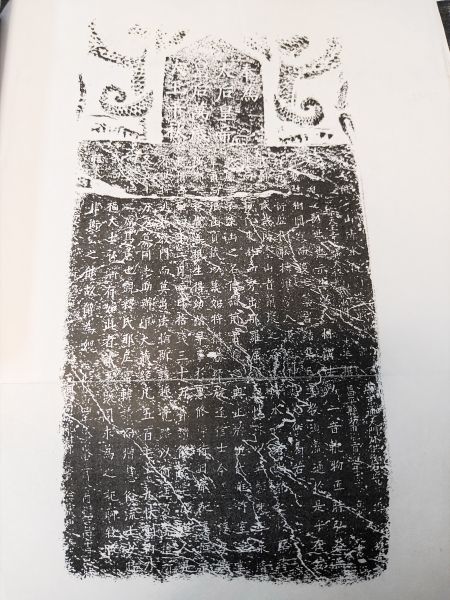

现存大觉寺的“阳台山清水院创造藏记碑”,是北京地区著名的碑刻之一,它的碑文不仅直接记叙了清水院的一些情况,而且间接透漏出与刊印《契丹藏》相关的许多重要信息。此碑刊于咸雍四年,汉白玉石质,螭首圭额,碑身高150厘米,宽80厘米。碑文正书,两面刻。碑阳额题“奉为太后皇帝皇后万岁大王千秋”,碑文记叙玉河县南安窠村(今海淀区南安河村)邓从贵一家于辽道宗咸雍四年(1068年)三月,舍钱30万(缗),修葺清水院僧舍,复施舍钱50万(缗),印制大藏经579帙,“创内外藏而龛措之”一事。碑阴额题“阳台山清水院藏经记”,碑文载捐资者题名,文字大多磨泐不辨。《阳台山清水院创造藏经记》一文,由辽代中晚期著名文僧志延撰写。碑文虽仅三百余字,但却记叙了辽代朝野崇佛盛况和清水院筹资印制《契丹藏》的颠末,并且描述了阳台山清水院的山川形胜,不仅具有宝贵的文献价值,也具有较高的文学价值。

令人遗憾的是这通石碑及其记文,历金、元、明数代,未见著录,直到清乾隆四十三年九月,著名金石学家王昶,在大觉寺“游迹所不到”的龙王堂院里“寒芜落叶堆中搜得之”,发现后传拓于世并著录于其编纂的《金石萃编》一书。王昶是江苏青浦(今属上海市)人,生于清雍正三年(1725年),死于嘉庆十一年(1806年)。王昶字德甫,号述庵,又号兰泉。他乾隆年间登进士第,官至刑部右侍郎。其生平好金石之学,收罗商周及历代石刻拓本1500余种,撰辑《金石萃编》160卷,并参加编修《大清一统志》、《续三通》等书。他还擅诗古文辞,著有《春融堂集》,辑有《明词综》、《国朝词综》、《湖海诗传》、《湖海文传》等。王昶认为此碑的发现,有裨史乘,可补《辽史》之阙颇多。他不仅在《金石萃编》中著录了碑阳记文,而且在跋文中,对记文所涉及的地名、人名史实作了较详细的考证。可以这样认为这篇跋文对于大觉寺早期历史的研究,具有开先河的意义。因为此前,不仅明《顺天府志》、《帝京景物略》、《宛署杂记》等方志及宣德、成化、弘治时的几通相关碑刻,尚未记述此碑并一直认为大觉寺开山于金源,而且清代康、乾时期的两通御制碑文及《日下旧闻考》等文献,也未提及此碑,并沿袭了大觉寺乃金源旧刹的说法。《金石萃编》刊行于嘉庆中期,随着《阳台山清水院创造藏经记》及王昶跋文的流传,大觉寺创建于辽代而非金代,才为世人所知。

附跋文:

按清水院在京城西七十里,距圆明园三十余里,宛平县所属。山半有泉,下注如垂绅。至山麓,则有龙潭以储之,山侧则有鸬鹚谷,见明王嘉谟《蓟邱集》,今无考矣。清水院之额,始于辽而沿于金,《帝京景物略》载金章宗有八院,此其一也。后易名“灵泉”,明宣宗宣德三年建寺,更额“大觉”,今仍之。寺中穹碑易见者,惟明碑两方,刻宣宗、英宗御制文,此碑在寺内龙王堂,游迹所不到,故传拓绝少,乾隆戊戌九月二十七日,昶从寒芜落叶堆中搜得之,摩挲雒诵,回环数四,因叹北方石刻,可证辽金史者甚夥,惜无好事者搜抉出之也。碑额书“奉为太后皇帝万岁大王千秋”,皇帝即道宗,太后则道宗母仁懿皇后萧氏也。《辽史·列传》萧氏小字挞里,兴宗后。道宗即位,尊为皇太后。清宁二年上尊号曰“慈懿仁和文惠孝敬广爱宗天皇太后”。大王者,辽《百官志》:初名夷离堇,太宗会同元年改称大王。有南北二院,皆分掌部族军民之政,谓之知大王事。《道宗纪》:咸雍二年三月,以东北路详稳耶律韩福奴为北院大王。三年十二月,以东北路详稳高八为南院大王。以臆度之,燕京当为南院所属,所称大王,或即高八也。碑云:阳台山者,蓟壤之名峰,清水院者,幽都之胜概。蓟壤即蓟县。唐建中二年析蓟县为幽都县,辽开泰元年改幽都为宛平。碑盖从今称也。辽《地理志》:玉河县,本泉山地,刘仁恭于大安山创宫观,师炼丹羽化之术于方士王若讷,因割蓟县,分置以供给之。在京西四十里。辽之蓟县改名析津,今为大兴。辽之玉河,析宛平地置,而云割蓟县者,当由两县犬牙相错之地也。《志》明云在京西,今之顺天府,辽为南京析津府,辽言京西,正与今同。则清水院似在玉河县地,今山左右尚有南安窠、北安窠之名,或即《辽志》所谓大安山之南北也。邓从贵为南安窠村人,所居近清水院也。检《畿辅通志·建置沿革》,不载玉河,山川内不载阳台山。朱氏《日下旧闻》不载《志延藏经记》,皆失之疏略,因详识之。碑末沙门觉苑,结衔称检校太保大卿。大卿之称,金《百官志》无考。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441