在北京城西风景优美的阳台山麓,烟树葱茏之中掩映着一片巍峨的殿宇,这就是“寺向云边出……禅室绕泉鸣”的千年古刹——大觉寺。

大觉寺始建于辽代,初名清水院。最早的记载见于辽咸雍四年(1068)燕京沙门志延所撰《阳台山清水院创造藏经记》:“旸台山者,蓟壤之名峰;清水院者,幽都之胜概;……山之名传诸前古,院之兴止于近代。有南阳邓公从贵舍钱三十万,葺诸僧舍。”一百余年后,金章宗完颜璟在西山一带开辟“游览之所,凡有八院”,清水院又以泉清林茂入选,仍延用原名。后改为灵泉寺。至明宣德三年(1428),宣宗朱瞻基进行重建后,赐名大觉寺。据明末《帝京景物略》和清初《日下旧闻考》所载,大觉寺在明末清初已倾圮。到了清代,先后进行了两次大规模修建。解放初期,寺院荒芜,南北两路殿宇多已圮毁,后经文物部门多次投巨资进行保护性修缮,寺院得以完整保存。

寺院的兴衰变迁,真实地记录在寺内的多处碑碣石刻上。朴素的砖龛护卫着一座辽代古碑,即《旸台山清水院创造藏经记》碑刻。此碑已湮没多年。乾隆四十三年(1778),由《金石萃编》的作者王昶“从寒芜落叶堆中,搜得之,摩挲难诵,回环数四。”正文小字多已漫漶不清,字迹较大的碑文题目尚依稀可辨。碑帽石刻古拙浑朴,底部石赑屃已大部沉入土中。碑曾断折,后经对接并砌龛保护。辽碑是寺内最具历史价值的文物,对研究大觉寺辽史有重要参考价值。碑中涉及北京的十二个地名,今天都能找到其接续名称。寺内还有数通明清碑碣,记载了大觉寺建造修葺的经过,反映了从民间寺院到敕建禅林的巨大转变,以及在辽金明清历朝的沿革。

历经千年,几度兴衰,大觉寺逐步形成了今天的规模,占地约四万平方米,布局严整,气势恢宏。寺院依山势层叠而上,坐西向东,保持了辽代习俗。建筑仍遵循传统汉式寺院布局,分为三路,以排列在中轴线上的殿宇为主体。进入山门,两侧有碑亭、钟鼓楼。中路依次为天王殿、大雄宝殿、无量寿佛殿、大悲坛(藏经楼)。北路是僧人生活区,有方丈院、僧房、香积厨。南路为清代皇帝行宫,包括戒堂和四宜堂、憩云轩两个院落。寺院的后部是一处布局精巧的寺庙园林,园内有舍利塔、龙王堂、领要亭。

无量寿佛殿前檐悬匾乾隆御笔“动静等观”

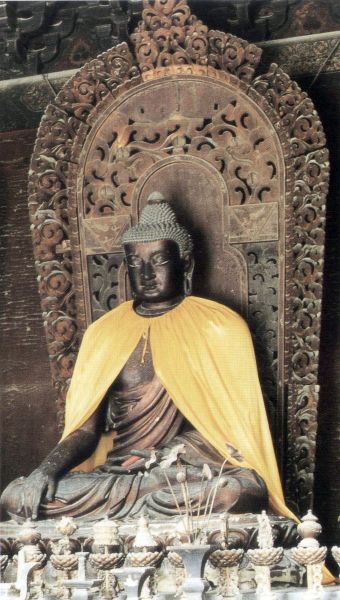

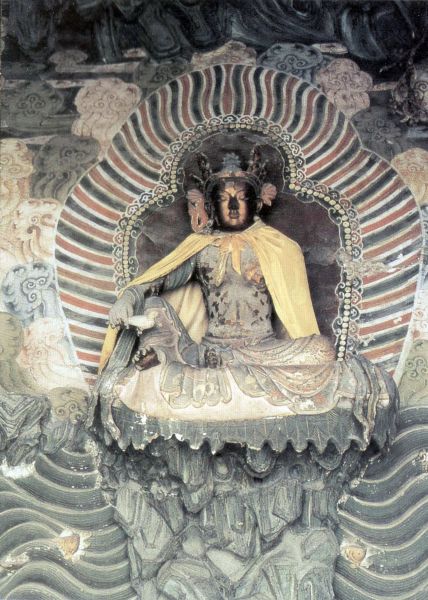

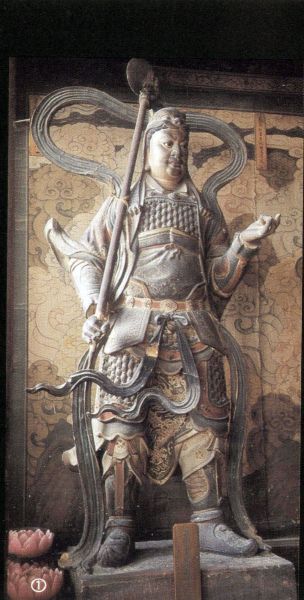

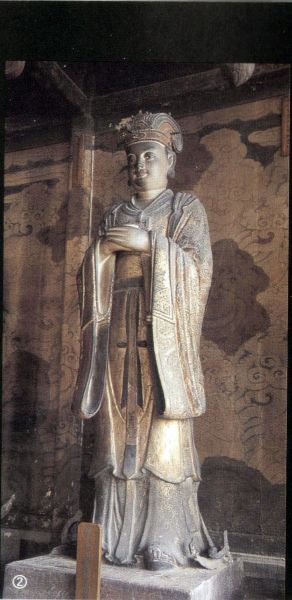

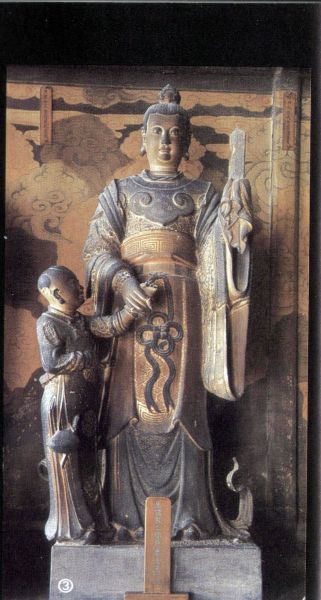

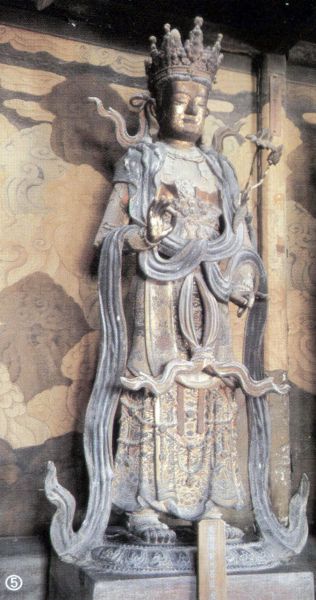

中路佛殿、南路庭院和后山园林是最有特色的三个建筑群落。佛殿造型古朴、雄伟,为寺中建筑之精华。基本保持了明代建筑法式及风格,斗拱木架都是明代初年的遗物。大雄宝殿是寺院的中心,与无量寿佛殿一前一后坐落在高大的白石台基上。前殿为正殿,红墙碧瓦,壮丽宏伟。后殿的红墙和深灰色筒瓦,于端严中更见朴拙,两殿檐下分别悬挂乾隆御笔“无去来处”和“动静等观”匾。大雄宝殿内供奉的释迦牟尼佛、药师佛和阿弥陀佛是俗称的“横三世佛”(“三世”分别为娑婆世界,东方净琉璃世界和西方极乐世界),造像为木质漆金,面部丰满,神态庄严,衣纹流畅。无量寿佛殿内供奉“西方三圣”——无量寿佛和观世音、大势至二菩萨。造像为泥质漆金,身后的背光花纹细腻精美。菩萨所披飘带仿佛随风飘舞,泥塑而有如此轻盈的质感,令人赞叹。更为精彩的是大雄宝殿内的诸天造像和无量寿佛殿的彩色悬塑。二十诸天和十地菩萨作为护法神排列在殿内两侧。诸天性格鲜明,造型尤其生动传神。诸天背后的大幅彩色云纹壁画,虽历经二百余年,风蚀剥落,但气势尤在。彩色悬塑取材于善财童子“五十三参”的故事,反映他历访名师,拜谒观世音菩萨从受教化。观音端庄,童子虔诚,人物形象栩栩如生;四周山石嶙峋,海浪壮阔,五彩祥云缭绕。雕塑技法纯熟,工艺精到,堪称清代悬塑中的精品,和大雄宝殿的诸天造像,可与法海寺壁画、大慧寺泥塑相媲美。

行日月前摩利支教尊天(局部)

无量寿佛

释迦牟尼佛

盘龙藻井

殷优四部韦驮普眼尊天

悬塑《童子拜观音》之观世音菩萨

南路有两座庭院式建筑。垂花门内是雍正赐名的四宜堂,乾隆诗句“四宜春夏秋冬景,了识色空生灭缘”可以为注。从堂后拾级而上,即是乾隆手书匾额的憩云轩,取“我憩云亦憩”之意,匾制成别致的芭蕉叶形。庭院内屋宇雕梁画栋,与石阶和护石搭配,看似随意天然,和谐古雅,趣意盎然。当年,飞瀑洒轩后,清流绕阶前,于轩内“拂竹床,设藤枕,卧听泉声,淙淙琤琤,愈喧愈寂,梦游华胥,翛然世外。”(清·林庆《鸿雪因缘图记》)如今,古柏修竹,花木扶疏,于月明风清之夜,或徜徉园中,或凭窗夜话,另是一番清幽景象。

后山园林小巧别致。园内松柏参天,间以槲、栎、栾树,夏日浓荫蔽日,满园生凉。依山叠石,循曲径而上,有亭翼然,为“领要亭”。居高临下,寺内景致、寺外风光尽收眼底。尤其清明时节,杏花怒放,漫山遍野,如烟似霞。园林内有迦陵禅师舍利塔,高12米,覆钵式。塔下部浮雕与汉白玉须弥座的雕刻,都十分精致。塔旁一松一柏,虬枝苍劲,长松环抱,翠盖遮荫,好似灵塔护卫。塔后是清澈的龙潭。一园之中,亭塔松潭,错落有致,可见营造的匠心。

迦陵禅师舍利塔(大觉寺官方更正:依后来研究成果,此塔并非“迦陵禅师舍利塔”)

御制重修大觉寺碑

功德池北侧吐水龙首

功德池内鱼龟嬉戏

大觉寺以泉、木闻名,最为人称道的,当是那不竭的清泉。早在辽代,即因水景之胜得名“清水院”,后更名“灵泉寺”也缘于此。两股山泉,源自李子峪山谷,顺西高东低的山势,伏流如斯,汇聚成潭,即龙潭。潭用汉白玉砌成,周围护以石雕栏板。泉水自石底汩汩而出,汇成一长方形碧潭。清冽澄碧,暑天饮用,入口似冰,凉彻心脾。泉名“灵泉”,四季常流不竭。龙潭边原有座小巧的“笔架山”,三峰峙立,每个峰底均凿有洞穴,泉水在洞穴内旋转回流,形成“喷泉射窦”的奇观,惜已不存。泉水汇于龙潭后又分为南北两脉。北脉泉水绕辽碑,穿竹林,至香积厨下,流入一个由整块大理石雕凿的水池。池长2米,宽1.3米,两端各有一凹口,一进水,一出水,池水不溢不枯。水池坚硬细腻,纹理如玉,主体呈灰白色,其间夹有乳白、浅紫、墨黑等色花纹。池的西沿镌有“碧韵清”三字,古朴苍劲。泉水经此池沉淀,澄澈如初,复又曲曲折折,蜿蜒而下,最后经石雕龙首,流入功德池。南脉顺山势沿石下泻成三叠飞瀑,扬扬洒洒,汇聚于憩云轩后石渠,最后亦经石龙首汇入功德池。龙首位于池南北两端正中,造型古朴。北面龙首系辽代遗物,殊为珍贵。两股水流,不舍昼夜,注入池中,成“二龙戏珠”之景。南脉今已不存。池水清澈见底,池上小桥飞架。池中曾经芙蓉亭亭,乾隆有诗曰:“石桥亘其中,缓步虹梁跻。一水无分别,莲开两色齐。右白而左红,是谁与分移?”现在游鳞涟漪,别有意趣。

泉水象一条丝带,串起了三块巨大的绿琉璃——龙潭、碧韵清池和功德池;绕寺环流,连接着院中景致。《恩和堂笔记》云:“有泉出自山巅,盘旋逥绕,到处皆通。淙淙㶁㶁,不舍昼夜,与檐马塔铃相酬答,闻之发人深省。”

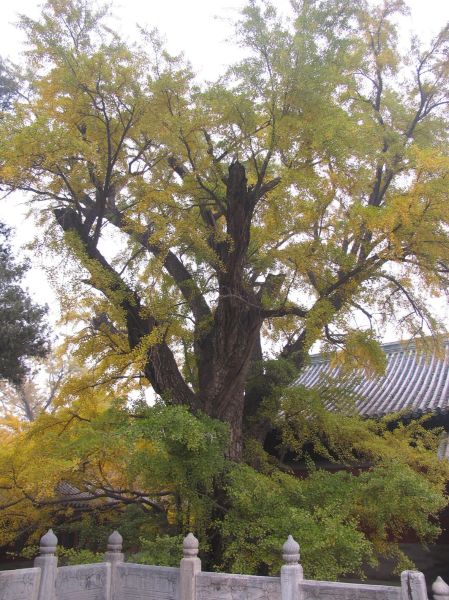

或许是由于清泉的滋养,寺内花木格外繁盛。植物种类丰富,古树名木遍布院中。一株株或挺拔或盘曲,或刚健或婀娜,无不枝繁叶茂,生意盎然。古树以松、柏、银杏为主。无量寿佛殿前有一株辽代银杏树,高30余米,干周长7.5米,六七人才能合抱,被誉为“西山之冠”。巨冠参天,浓荫蔽院,早在清代已闻名京师,乾隆曾为之赋诗:“古柯不记数人围,叶茂孙枝绿荫肥;世外沧桑阅如幻,开山大定记依稀。”树体高大伟岸,意态宁静深远,叶片别致雅洁。在我国寺庙中广为种植,取其长存不衰,果实洁白,以此象征佛法弘传,佛门洁净,被称为“中国的菩提树”。菩提树是佛门圣树,相传佛祖释迦牟尼在其树下悟道成佛。这株千年银杏,生机依然蓬勃。春夏树冠绿叶婆娑,入秋后,由浓绿转为淡黄,柔和明亮,伴蓝天白云,翠柏红墙,真堪入画。

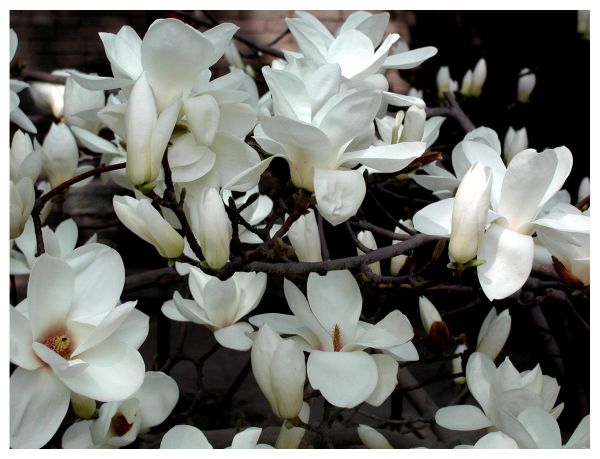

花木中最令人瞩目的,当属四宜堂院内的一株古玉兰。据说是清代住持僧迦陵亲手所植;一说是迦陵病逝后,遵其遗嘱随灵移来,植于寺内,至今已近300年。逢花时,更比寻常玉兰不同,但见老干之上繁花竞放,花形饱满,花朵硕大,洁白似雪,莹润如玉,更兼香气悠远,愈显得俊朗脱俗,光彩照人。寺内玉兰花一般在四月上旬开放,比城区晚半月,花期一周左右,可谓“人间四月芳菲尽”,山寺玉兰始盛开,“古寺兰香”名噪京华。

玉兰花

千年银杏树

神秘的七叶树,罕见的寄生柏,都是院内古树的珍品。七叶树为落叶乔木,掌状复叶,小叶一般七枚,故名。花形独特,圆锥状花序,顶生,每簇三十余朵,瓣白中微黄,蕊桔红。初夏时节,方丈院内的两株树龄在500年以上的七叶树繁花盛开,如无数烛台朝天而立,在绿叶簇拥下随风起舞,远望似有紫雾迷蒙,圣洁之中更添神秘。所以常有人把它与娑罗树相混淆,宋欧阳修《定力院七叶木》诗中就有“伊洛多佳木,娑罗旧得名。常于佛家见,宜在月中生。”寺内古柏很多,古干虬枝。两株树龄800余年的桧柏,一株树干半空心部曾寄生过一株百年蛇葡萄,粗壮的老藤缠绕于古柏之上。后来一株楮树取代了老藤,已有碗口粗细,惜已不存。另一株在树干分枝处寄生着一株小叶鼠李,鼠李也有百年。一树两叶,郁郁葱葱,共繁共荣,令人称奇。

繁花盛开的七叶树

太平花

鼠李寄柏

院中还有许多名贵花木:太平花、海棠、紫荆、连翘、腊梅、紫藤、丁香、牡丹、芍药……在四季常青的万绿丛中,“姹紫嫣红开遍”。

大觉寺在其近千年的历史中,作为皇家寺庙的历史长达600年;如果从金章宗的清水院时期算起,则与皇家的渊源已愈800年。这为大觉寺的人文历史涂上了一层浓重的皇家色彩。

历代住持中不乏高僧大德,其中最为著名的明代僧人智光和清代僧人迦陵,均与皇帝有着非同寻常的关系。智光,俗姓王,山东庆云人。“自幼聪慧,念书经不忘”(《智光塔铭》)。对佛学有极高造诣,精通梵文,广译佛经。为人“性行纯实,仪容简静”。明太祖初定天下,对西藏“实行用僧徒化导为善”政策。智光即担此重任,于洪武、永乐两朝,奉命多次进藏。与其政教首领交往,并陪同晋见,进一步加强了中央政府与西藏之间的联系。智光并曾出使印度、尼泊尔等国。史载:“西陲安然,终明世无番寇之患”。智光对这一历史局面的形成,做出了重要贡献。智光一生政教成就卓著,生前倍受皇帝恩宠,由“国师”、“大国师”、“西天佛子”至“大通法王”。《名使·方使传》称其“历事六朝,宠锡冠群僧”。明宣宗“奉皇太后慈旨出内帑”扩建大觉寺,“特命大国师(智光)居之以佚其老,并敕礼官度僧百余为其徒”。智光时年81岁,88岁坐化。在他的生前身后,为其兴建、重建的寺庙达9所之多,大觉寺是他生前所居最后一所寺庙。

迦陵法号性音,字迦陵,自幼聪慧,能言善诵。早年在杭州出家,入临济宗,辗转至京师,后升任柏林寺方丈。“参学有德”,著述百余卷。时与雍亲王交往甚密,切磋佛法,商谈国事。康熙五十九年(1721),雍亲王力荐其出任大觉寺方丈。雍正即位后,反失恩宠,被放逐到庐山隐居寺。雍正四年(1726)迦陵悄然圆寂。雍正六年(1728)特追赐为国师,赐予“圆通妙智大觉禅师”谥号,将其遗骨迁回大觉寺建灵塔安葬,并命其大弟子佛泉接任大觉寺方丈。如今,灵塔已历二百七十载的风霜雪雨,弟子手植的松柏也已长成了参天大树,护持着灵塔,仿佛诉说着当年的荣辱沉浮,佛门旧事……

迦陵禅师像

近年来,在寺藏文物中发现了明代藏经残卷。刻经、藏经是重要的佛教文化活动,也是大觉寺的传统。早年,由民间捐资刻印经卷,据辽碑记载,咸雍四年(1068),南阳信士邓从贵在舍钱三十万修建僧舍对的同时,又舍钱五十万,和燕京沙门觉苑“及募同志协力,印大藏经凡五百七十九帙;创内外藏而龛措之。”据其卷数判断,当为整部契丹藏印本。所谓大藏经,即汉文佛教经典的总称,也称“一切经”,内容分经、律、论三藏。辽代刻印的大藏经,称“契丹藏”。辽代燕京地区,是模板刻印佛经的中心所在,咸雍初年,《契丹藏》刚刚付梓,就已在民间流传开来。反映了辽代佛教和佛教文化的兴盛。至明正统十一年(1445),大觉寺已是皇家寺院,皇帝颁赐了出内帑刻印的大藏经。近年发现的即是此次赐经的残卷。同时发现的还有历代高僧释经著作的印刷雕版。大觉寺管理处的工作人员试印出了《佛泉安禅师语录》等,字迹竟依然清晰完整。

寺院内保留有大量的皇帝笔墨。各处匾额多为皇帝亲题。除明宣宗、清雍正、乾隆所题之外,大雄宝殿内有慈禧皇太后题写的“法镜常圆”、“妙莲世界”、 “妙悟三乘”,无量寿佛殿内有“真如正觉”,大悲坛前有醇贤亲王所题“最上法门”等。寺内还有数通御制碑文石刻。历代皇帝多次巡幸、驻跸大觉寺。在游幸之余,也有即兴吟咏,感怀之作。乾隆每巡幸大觉寺,必有诗作。园林中的领要亭和龙王堂边的假山石上刻有他的多幅诗赋。如咏龙潭诗:“天半涌天池,清泉吐龙口;其源远莫知,郁葱叠网数,不溢复不涸,自是灵明守。”雍正在潜邸也写有《大觉寺》诗:“翠微城外境,峰壑画图成。寺向云边出,人从树杪行。香台喧鸟语,禅室绕泉鸣。日午松荫转,钟传说偈声。”

可能是由于大觉寺的皇家背景,民间流传的不少有关大觉寺的传说故事,大都与皇帝有关。一则故事说,乾隆皇帝看中了大觉寺的风水,想拆庙修陵,结果被老方丈用计谋破解。又一则故事说,乾隆皇帝曾在大觉寺出家,因诵经时打瞌睡,被烧火僧用戒尺责打。乾隆自知理亏,用“仙阙少缘分,凡尘属寡人”自我解嘲,不仅没有责怪,反而将烧火僧升作了住持。故事调侃了皇权,赞扬了民间智慧,也增加了游览的兴致和趣味。

大觉寺秀丽的景色和丰富的历史文化内涵,吸引了古往今来多少游人流连其间,其中不乏风流雅士。被王国维在《人间词话》中称为“北宋以来,一人而已”的清代著名词人纳兰性德,和后人以之与纳兰性德并举、有“满洲词人,男中成容若,女中太清春”之誉的清代著名女词人顾太清都曾来此。纳兰性德曾有一首《浣溪沙·大觉寺》。虽然后人对该词内容有多种猜测,然而词中“燕垒空梁画壁寒”“篆香清梵有无间”真切地描绘了清初大觉寺的寂寥与清幽。清宗室、著名画家溥心畬在四宜堂北侧厢房廊壁粉墙上,留有题壁诗词,至今墨迹尤新。他的词集《凝碧余音》中也有关于大觉寺的词作。

二十世纪二三十年代,大觉寺也是许多学者文人的游憩之地。陈寅恪、俞平伯、朱自清、顾颉刚、许地山、冰心和吴文藻等都曾多次来此游历。最别出心裁的要算著名女作家冰心。1929年2月20日,冰心与吴文藻在燕园临湖轩举办了隆重热烈而简朴的婚礼之后,旋即离开了碧波荡漾的未名湖,前往大觉寺,在禅房里度过了他们的洞房花烛之夜。因为冰心喜欢大觉寺的清幽和那永远的绿色记忆。

为观“杏花之盛”,学者俞平伯与朱自清于1931年4月间去大觉寺作一日游,次日即作《阳台山大觉寺》记游。文章“于娓娓道来之中自寓朴趣”,其中对潭水描写的意境之美,与柳宗元的《小石潭记》可称神似。

为国内外学者所推崇的著名历史学家陈寅恪,在京时多次游历大觉寺。一次在寺内的大雄宝殿,巧遇作家许地山,后者正在登高观察殿内的藻井,二人相视大笑。原来许地山当时正在研究古建筑结构与内部装饰,故有此举。陈寅恪还曾与俞平伯和朱自清夫妇骑驴赏杏花。多年以后,他向挚友、教育家吴宓盛赞黄浚《大觉寺杏林》诗中“绝艳似怜前度意,繁枝犹待后游人”两句。可能是诗中的立意引起了他心中的某种共鸣吧。

游人在大觉寺的兴趣不同,感受也不同。他们或寄情山水,流连花木,沉醉于山寺的奇丽景色;或驻足殿宇,面对褪色的窗棂和熏黑的藻井,感慨之余,感受那种历经沧桑后的庄严;或寻觅才俊雅集的足音身影……然而,最使人难以忘怀的,当是那千年历史带来的凝重,那一派宁静、幽深……

近年来,著名学者季羡林不单自己一有机会就要到大觉寺来,而且对“能够谈得来的朋友”,也要“想方设法”请他们到大觉寺来,并且“最好能住上一晚”。究竟是什么有如此的魅力?是什么使季老的心中“增添了一个亮点”并“愈来愈亮”?是这里的自然趣味,是这里的静谧与幽深,使他远离了喧嚣,从烦躁与无奈中解脱出来,有了“久在樊笼里,复得返自然的喜悦。所以小松鼠是“狂窜乱跳”,太平花是“疯狂开放”,真可谓生机满眼。而且是“我的玉兰与太平花”!他在《大觉寺》一文中直抒胸臆:“我现在希望得到的是片人间净土,一个世外桃源。”“我是有福的”“无意间得到了净土和桃园”。当然,绝大多数人并不如季老有声名之累。但是,当你坐在七叶树下,手托一盏,甘泉佳茗,茶香萦绕;听树间鸟语,聆泉水潺湲;清风拂面,花香悠长,那一份恬淡闲适,难以言表。

掌幽冥权阎魔罗王尊天

亲伏怨魔金刚密迹尊天

生诸鬼王保护男女尊天

监斋使者紧那罗王尊天

现前地菩萨

离垢地菩萨

大雄宝殿内十地菩萨与二十诸天彩塑(北侧)

仅大觉寺大雄宝殿后的这尊护法韦驮是坐姿,因为他对建寺有功

注:文章发表于《中华文化画报》,2003年第4期,总第56期。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441