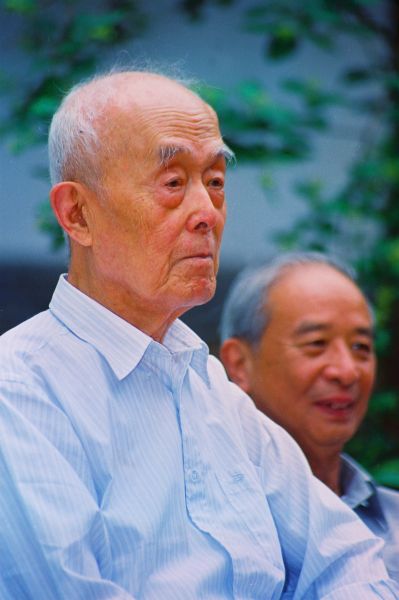

季羡林(1911-2009年),山东省聊城市临清人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、聊城大学名誉校长、北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授。

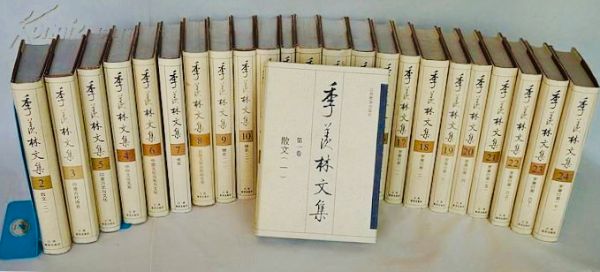

季羡林早年留学国外,通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤精于吐火罗文(当代世界上分布区域最广的语系印欧语系中的一种独立语言),是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞,其著作汇编成《季羡林文集》,共24卷。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。他博古通今,学贯中西,他的散文,质朴而不失典雅,率真而不乏睿智。

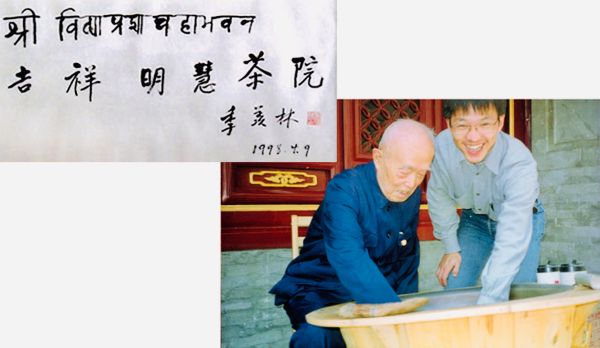

季羡林先生喜爱大觉寺,1998年曾撰写《缘分与命运》一文登载于《新民晚报》;1999年撰写《大觉寺》一文登载在《光明日报》之上,两篇文章分别记叙了他对大觉寺的喜爱以及与大觉寺的不解之缘。寺内明慧茶院雅间里还悬挂着他为这里题写的墨迹。

季羡林先生曾多次来大觉寺。上世纪80年代初的一天,他不顾年事已高,驱车三四十公里来到大觉寺,看到了怒放的玉兰花,感到生命力的无穷无尽,感到人间的可爱,留下了难忘的记忆。1997年,寺内明慧茶院开业,季羡林先生作为嘉宾,为明慧茶院开业典礼剪彩。

1998年,季羡林与汤一介、范曾等学者在大觉寺

是什么这样吸引季老,使他对大觉寺这么情有独衷呢?

从他的文章中我们可以得知,是这里的自然朴趣、这里的静谧幽深、这里的庄严肃穆使他远离了喧嚣,从烦躁与无奈中得以解脱出来,有一种久在樊笼里复得返自然的喜悦,所以他在《大觉寺》一文中直舒胸臆:“我现在希望得到的是一片人间净土、一个世外桃源。”“我是有福的”,“无意间得到了净土和桃源。”

季老在《大觉寺》一文中这样写到:

“我每次从燕园驱车往大觉寺来,胸中的烦躁都与车行的距离适成反比,距离愈拉长,我的烦躁愈减少,等到一进大觉寺的山门,我的烦躁情绪一扫而光,四大皆空了。在这里,我看到了我的苍松、翠柏、丁香、藤萝、梨花、紫荆,特别是我的玉兰和太平花,它们都好象是对我合十致敬。还有屋脊上蹿跳的小松鼠,也好象对我微笑……”

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441