张伯驹(1898—1982年)原名张家骐,字丛碧,河南项城人。生于官宦世家,与张学良、溥侗、袁克文一起称为“民国四公子”。他是著名的古书画收藏鉴赏家、诗词学家、京剧艺术研究专家。其坎坷的人生沉浮,与潘素的旷世情缘,都让他成为了传奇本身。因收藏有隋展子虔《游春图》卷、唐杜牧《张好好诗》卷,故别号“游春主人”、“好好先生”。一生的主要收藏著录于自撰的《丛碧书画录》中。

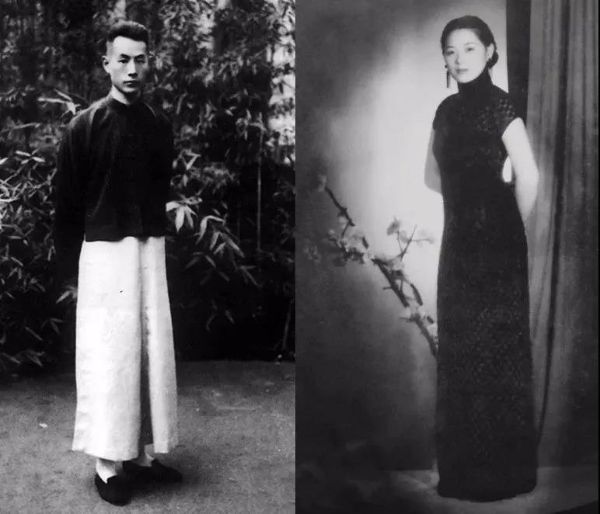

张伯驹与夫人潘素

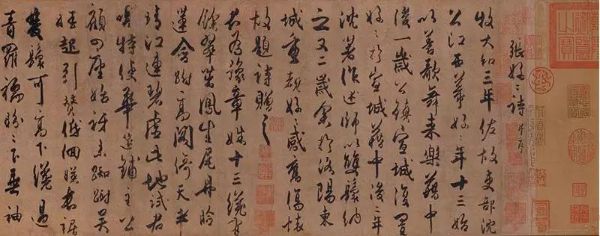

1956年,张伯驹与夫人潘素从收藏中选出晋·陆机《平复帖》卷、唐·杜牧《张好好诗》卷等8件精品,无偿捐赠给国家。

唐 杜牧《张好好诗》卷纸本

刘海粟先生曾言:“丛碧词兄是当代文化高原上的一座峻峰。从他广袤的心胸,涌出了四条河流,那便是书画鉴藏、诗词、戏曲和书法。四种姊妹艺术互相沟通,又各具性格。堪称京华老名士,艺苑真学人。”也有人说:“张伯驹先生是当代文化高原上一座寂寞的孤峰,这样的人不会再有了。”

反观张伯驹先生,自1927年收藏康熙御笔“丛碧山房”算起,至1957年止,在三十年的收藏生涯中,他不仅出于个人的审美好尚和承自传统文人自娱的需求购藏书画作品,更是在时局混乱、众多珍品流失海外的背景下,时刻怀揣着让中国古代精品书画“永存吾土”的情怀,凭借一己之力购藏着书画珍品。

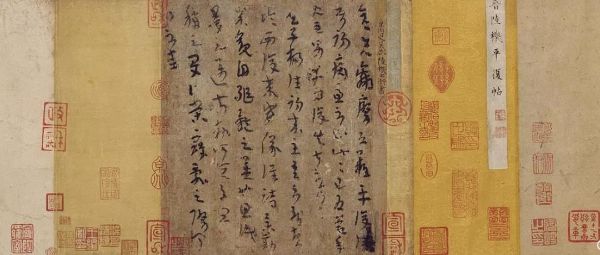

晋 陆机 《平复帖》卷纸本

《陆士衡平复帖》是此文中值得一提的一件重要文物,它曲折的经历涉及三位重要的历史人物,都曾与大觉寺有着甚深的渊源,他们分别是张伯驹、溥心畬、傅增湘。

张伯驹先生在其编著的《春游琐谈》一书的《陆士衡平复帖》一文中,曾详细记载了《平复帖》的鉴藏过程:

“卢沟桥事变前一年,余在上海闻溥心畬所藏韩幹《照夜白图》卷,为沪叶某买去。时宋哲元主政北京,余急函声述此卷文献价值之重要,请其查询,勿任出境。比接复函,已为叶某携走,转售英国。余恐《平复帖》再为沪估盗买,请阅古斋韩君往商于心畬,勿再使流出国外,愿让,余可收,需钱亦可押。”

《平复帖》的书写年代距今已有1700余年,是现存年代最早并真实可信的西晋名家法帖。在中国书法史上占有重要地位,对研究文字和书法变迁极具参考价值。它用秃笔写于麻纸之上,笔意婉转,风格平淡质朴。

因担心溥心畬所藏的另一重宝陆机《平复帖》再遭遇流散海外的命运,张伯驹先生曾再三辗转委托求购此帖,直至1937年腊月,溥心畬母亲去世急需用钱,才予以出让此贴。在此期间,一些清朝遗老等都曾致函溥心畬先生,对《平复帖》易手表示惋惜,怕像恭王府出让的《照夜白图》那样,流失海外。信致溥心畬先生,大意为:现已民国,丧事可否从俭,《平复帖》可否暂押盐业银行,云云。并托傅增湘先生向溥心畬先生致意此帖为祖传,还是留在本族为好。傅增湘先生对大家说,张丛碧怕此帖流失海外,早有收购之意,并且,他曾为《夜照白图》事致信宋哲元请求保护该图。虽说张家财势已大不如前,但以此推断他不会做出份外的事。另心畬世兄(傅增湘先生与载赢贝勒有交,故称溥心畬先生为世兄)对《照夜白图》事,总有覆水难收的歉疚,曾说,我邦家之光已去,此帖由张丛碧藏也好。并且回绝了出高价的画商。傅增湘先生还对大家说,此帖易手木已成舟,让价大洋4万块已经议定,请大家不要为此事太伤感。此事经傅增湘先生从中斡旋,最后《平复帖》易手张伯驹。

此后,北京沦陷,张伯驹在携亲人去往西安的途中,又将此帖藏入衣被中,虽历经离乱跋涉,从未曾离身。其间,还遭遇非法绑架,以撕票为威胁索以巨资,但其宁愿一死,也绝不变卖所藏。

北京西山大觉寺,是一个文人荟萃之地。这里留下了许多关于张伯驹、傅增湘、溥心畬诸位先生次第踏访的墨笔,至今说来依然感人隽永。

张伯驹先生风云一生,可歌可泣。他曾多次前往大觉寺游观,并撰写了《玉兰》、《辽碑》、《听泉》、《旧僧》等诗词以纪游抒怀。

玉 兰

千斤一扫镇风流,城主芙蓉召玉楼。

今日若逢班定远,也知头白悔封侯。

锥处里中且自娱,含苞高映玉浮屠。

谀辞自古皆欣赏,执笔休教效董狐。

辽 碑

清水院名记岁时,字痕漫漶剩辽碑。

可能剔去残苔藓,更作曹家绝妙辞。

听 泉

清泉汩汩净无沙,拾取松枝自煮茶。

半日浮生如入定,心闲便放太平花。

旧 僧

抛去袈裟换旧袍,随人茶饭住僧寥。

董家版本今何在,常念先生五柳陶。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441