四、寺藏清代契约文书中记载的寺院建筑

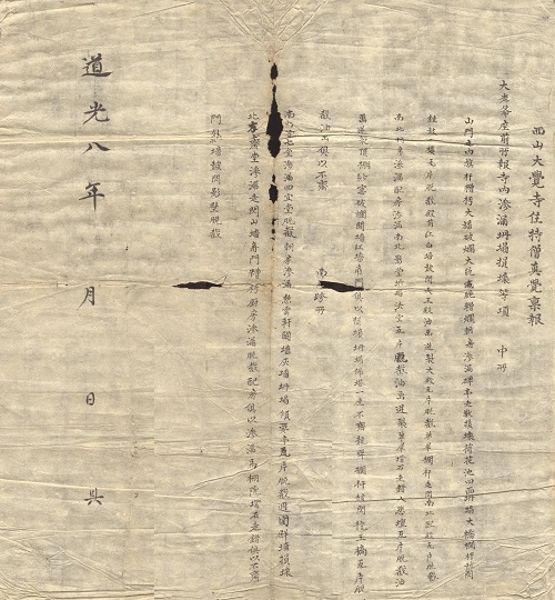

今大觉寺藏有一份道光八年(1828年)文札,内容是当时寺庙住持真觉和尚向宛平县衙禀报大觉寺内各处建筑殿堂、庭院池桥渗漏、坍塌、损坏的情况。文札中所报建筑数量众多,面面俱到,非常详细。当然所报的残损建筑是否得到维修已不可得知,但它从一个侧面向我们透露了大觉寺在清末道光年间已进入了衰微的阶段,由于得不到及时的维护,寺内建筑损毁严重。值得注意的是,在这份文书中提到了大觉寺所有建筑的名称及当时的现状,有许多建筑在道光年间的叫法与现在建筑名称不全一样,因此它也为我们研究大觉寺寺院建筑名称的演变提供了不可多得的宝贵资料。从这件文书内容可知,现在寺院之内的功德池在清代道光年间有一个别名,称荷花池,想必当时池中肯定是遍植荷花。清代乾隆皇帝多次游幸大觉寺,曾为荷花池(功德池)赋诗一首:“言至招提境,遂过功德池。石桥亘其中,缓步虹梁跻。一水无分别,莲开两色奇。右白而左红,是谁与分移。”乾隆三十三年(1768年)御制杂诗中所描述的两色荷花景观在道光年间依然存在,只不过这座荷花池在道光八年(1828年)不到六十年的时间里,已经残破不堪,“荷花池四面坍塌,大桥栏杆鼓闪。”值得注意的是,这份建筑损坏情况内容的禀报中,还有关于大觉寺后山古塔的零星记载:“……佛塔一座不齐,龙潭栏杆鼓闪,龙王堂瓦片脱截,油画俱以不齐。”此佛塔即为寺内后山龙王堂前的覆钵式白塔,在道光年间,寺僧称之为佛塔,而佛塔内所藏应是佛祖(释迦牟尼)的法身舍利,即经像、法物等。这份道光年间的文札还将寺院南路行宫建筑、北路生活区建筑明显的区分开来,南路行宫建筑包括四宜堂、憩云轩等,北路生活区包括方丈院、斋堂、厨房、马棚院等等,与现存寺院建筑的名称基本相似。马棚院即现在寺内的北下院,此院宽大敞亮,院内植有一棵巨大的雌雄合抱银杏树,至今仍枝繁叶茂。道光年间称北下院为马棚院,此院还出土了一些石碾、石磨,应为当时寺内重要的生活区域。

道光年间契约

五、风格别致的建筑及装饰艺术

大觉寺这座皇家敕建寺院,明清两朝屡次得到重修扩建,历经500多年的风风雨雨。虽然殿内陈设与原状发生一些变化,但其主体建筑依然雄伟高大,古朴庄严。殿堂内的佛像、装饰及用具的漆饰早已斑驳陆离,失去了往昔的光彩,但我们仍能感受到当年这座皇家敕建寺庙辉煌悠久的历史和建筑工艺水平的精湛。

大觉寺殿宇宏丽,气势壮观,如同一颗璀璨的明珠镶嵌在西山莽莽群峰之中。寺院至今保存完整,主体建筑结构坚固,工艺制作精良,古色古香的明代木结构建筑群堪称不可多得的珍品。寺内建筑采用我国传统的砖木结构体系。建筑的台基、墙体和屋顶都具有浓郁的北方特色。殿堂台基是承托木构架的基础,它的作用一方面能够防潮抗震,另一方面也起到区别建筑物等级的作用。高大的台基使得殿堂更显突出和醒目。木构架是古建的重要结构,由柱、梁、枋、檩、檐和斗拱组成,其中的斗拱部分是古建中最富特色的构件。它起到装饰和承重作用。墙体在木结构建筑中主要起防寒、隔音及支持木构架的作用,一般不负重,所以我国的古建筑有“墙倒屋不塌”之说。屋顶是古建中最有艺术魅力的部分,屋顶的装饰有着严格的等级制度。寺内建筑依山就势分布在一条东西方向的轴线之上,其他附属建筑则安排在南北两路,主次分明,错落有秩。大雄宝殿和无量寿佛殿殿堂建筑,红墙灰瓦,色调艳丽古朴,大雄宝殿殿顶采用琉璃瓦顶,与众不同,突显出皇家寺庙的等级制度。屋顶的四个檐角向上翘起,呈展翘欲飞之势。两座殿堂建筑周围均用白色花岗岩石雕栏杆围绕,栏板雕工规整。殿堂斗拱装饰精美,上面的彩绘依稀可见。中路轴线两侧的建筑及院落相对较中路建筑降低了高度和大小,从而更突出了主要建筑的地位。寺内殿堂建筑色调对比鲜明:白色的台基,朱红的墙体,青绿色的彩绘再加上琉璃屋面熠熠生辉,使得这座古寺院在蓝天白云的衬托下显得格外绚丽多彩。

彩绘梁柱斗拱

寺内殿堂的装饰艺术也十分出色,通过对梁、柱、枋、斗拱、天花、藻井、屋顶等结构进行艺术处理,通过壁画、彩绘、脊饰等多种形式对佛殿的空间部分进行装饰,使得殿堂建筑极具传统风格和宗教色彩。殿堂内的天花藻井是佛殿的主要装饰。天花又称天花板即室内顶棚,藻井是高级的天花被用在等级较高的殿堂明间正中。大觉寺殿堂内天花图案为“佛八宝”图案,由于年久,部分天花图案已经剥落,但从现存的图案上仍然可以辨认出上面绘制的法轮、宝伞、白盖、金鱼、莲花、海螺、盘长、宝罐等八种佛教法器,色彩十分艳丽。殿堂正中的盘龙藻井上圆下方,象征天圆地方,周边有小斗拱,层层收拢,制作精细。藻井中心的金漆盘龙,雕刻精美逼真。盘龙姿态矫健,须目贲张,颇具气势。

藻井

彩绘又称建筑彩绘,是在建筑物的梁、枋、斗拱、柱头等部位上描绘出各种图案纹样。它既有装饰作用,同时又对木结构建筑具有保护作用。彩绘用的颜色主调为青绿色间以红色。颜色是由矿物质中提炼出来的。寺内建筑彩绘以龙的图案和佛教梵文画题居多,封建帝王自命为真龙天子,凡御用之物多以龙纹做标记。大觉寺这座皇家御用寺院自然也少不了龙的装饰图案。藏传佛教中的“六字真言”也被用于装饰之中,每个字各有其意,按顺序排列,寺内大雄宝殿殿顶早期曾绘制过“六字真言”彩绘天花,从现已剥落的天花中依稀可辨认出当年的“六字真言”图案。寺内建筑彩画画题丰实,除两座大殿外,近年重新修缮的建筑如山门殿、龙王堂、憩云轩等建筑均依照前制重绘了彩画,色彩绚丽,金碧辉煌。

天花图案

脊饰就是在古建屋脊之上进行的装饰。屋脊是指屋顶两斜坡相交后隆起的部分,主要有正脊、重脊、戗脊、博脊等几种形式,对屋脊进行装饰,是我国古建筑一种传统的外部装饰技术。脊饰包括正脊上的吻兽、重脊端的垂兽、四翼角戗脊上的仙人和走兽。这些脊饰有严格的等级区分,不同的建筑应有不同的脊饰。吻兽又称大吻,一般装饰在正脊的两端。寺内殿顶两边头插宝剑的琉璃大兽就是大吻。吻兽是由汉代的鸱尾演变而来的。元明清时,传统的鸱吻变成了吻兽。由鸱尾演变成大吻是我国古代人民对龙的一种美好期望,传说中龙有消灾灭火之力,把它装饰在殿顶的目的不单是为了装饰加固建筑,实际上也是古人寄予美好的愿望祈盼它能祛灾除祸。寺内大殿屋脊上的鸱吻,脊上插有宝剑,龙身怒目张口,吞住正脊,是殿堂屋脊上最华丽的装饰物品。垂兽与戗兽造型一致,头生兽面,身有龙鳞,卷虬闭口,鬓毛飘展,古人将其像设于垂脊之端,喻义建筑牢固、不怕风吹雨打之意。仙人走兽,饰于佛殿的戗脊端部或角脊上,一般在翼角处为“仙人骑凤”,其后为数量不等的走兽。最多可达11个。清代走兽的排列顺序为龙、凤、狮、天马、海马、狻猊、狎鱼、獬豸、斗牛、行什,它们都是能兴云作雨、灭火救灾的神异动物。把这些动物形象置于殿脊之上,象征着消灾灭祸、逢凶化吉之意。将建筑功能和艺术造型结合起来,体现了我国古代工匠们的非凡想像力和创造力。

殿脊装饰仙人等

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441