陈寅恪(1890—1969年)字鹤寿,江西修水人。中国现代最负盛名的集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人于一身的百年难见的人物,与、、一起被列为百年历史上四大哲人,与吕思勉、陈垣、并称为“前辈史学四大家”。先后任职任教于清华大学、西南联大、广西大学、燕京大学、中山大学等。陈寅恪之父是“清末四公子”之一、著名诗人。祖父,曾任湖南巡抚。夫人,是台湾巡抚的孙女。因其身出名门,而又学识过人,在清华任教时被称作“公子的公子,教授之教授”。

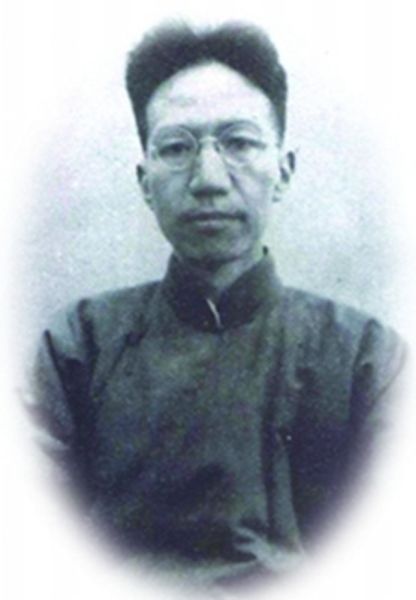

许地山(1893~1941年)名赞堃,号地山,笔名落华生(古时“华”同“花”,所以也叫落花生),籍贯广东揭阳。是中国现代著名小说家、散文家、“五四”时期新文学运动先驱者之一。在梵文、宗教方面亦有研究硕果。

在寓居北京时,陈寅恪曾多次游览大觉寺。

有一次在大觉寺内大雄宝殿参观时,看见一人攀援于屋栋之上,正在仔细端详,用心思索,待那人下来之后,方知为作家许地山,原来他正在寺内研究古建筑结构与内部装饰,二人相视大笑。正是因为他们对大觉寺都有着相同的喜爱之情,才使他们在这样一个情景下“巧遇”。

陈寅恪对西山杏花情有独钟,他曾与俞平伯和朱自清夫妇骑驴观赏,以至于多年之后的1961年秋,他还向挚友教育家吴宓盛赞昔人《大觉寺杏林》诗中“绝艳似怜前度意,繁枝犹待后游人”两句。

《大觉寺杏林》

旧京无梦不成尘,百里还寻浩浩春。

绝艳似怜前度意,繁枝犹待后游人。

山含午气千塍静,风坠高花一晌亲。

欲上秀峰望山北,弱毫惭见壁碑新。

吴宓在广州谒陈寅恪后,在读书笔记中对陈寅恪盛赞此句做了自己的理解。他说:“至论三、四两句何以佳,宓以己意为解之如下:绝艳指少数特殊天才,多情多感,而性皆保守,怀古笃旧,故特对前度之客留情;繁枝则是多数普通庸俗之人,但知随时顺世,求生谋利,国家社会文化道德虽经千变万灭,彼皆毫无顾恋,准备在新时代新习俗中,祈求滔滔过往之千百游客观众之来折取施恩而已。”

虽只是一片杏林繁花盛开,却能够在不同的时代背景下,不同的个人情怀里,品味出不同的味道。

又是春来早,大觉寺山下那一片昔日的杏林依然繁茂。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441