胡适(1891—1962年)现代著名学者、诗人、历史家、文学家、哲学家。因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。原名嗣穈,学名洪骍,字希疆,后改名胡适,字适之,笔名天风、藏晖等,其中,适与适之之名与字,乃取自当时盛行的达尔文学说“物竞天择适者生存”典故。

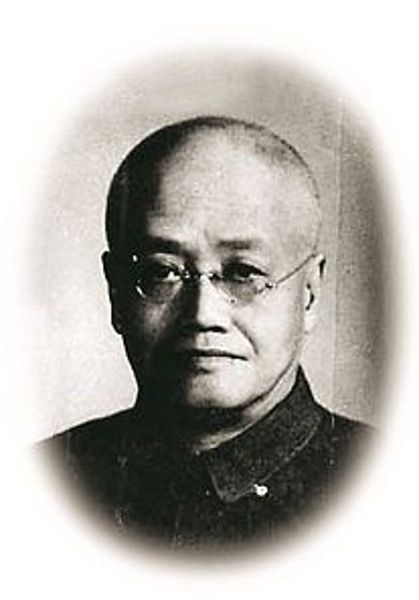

俞平伯(1900—1990年)原名俞铭衡,字平伯,著名散文家、红学家,新文学运动初期的诗人,中国白话诗创作的先驱者之一。清代朴学大师俞曲园之曾孙。与胡适并称“新红学派”的创始人。

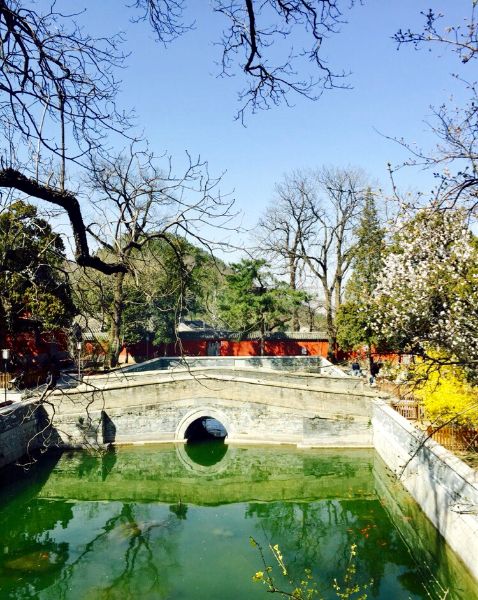

1934年4月15日,星期六,正是清明之后、谷雨之前踏青的好日子,胡适偕夫人江冬秀、儿子胡思杜、学生罗尔纲、老乡章希吕等同坐自己的汽车前往北平西郊秀峰寺、大觉寺、黑龙潭看杏花。在大觉寺,胡适遇到了前来游玩的旧友。两人站在玉兰树下,谈起了这棵玉兰树。玉兰树枝条短曲,一枝梢上一朵花,花开9瓣,几百朵玉白的花同时开放,清香扑鼻,有“但有一枝堪比玉”的美誉。在玉兰树下,朋友还给胡适拍了一张照片以作留念。

1934年4月17日,俞平伯与陈寅恪、朱自清夫妇也同游了大觉寺,并骑驴上管家岭观杏花,又游览了七王坟及鹫峰等。出游的前一天,俞平伯在信中告诉周作人:“明日拟往大觉寺,补看昔年未看之杏,如能无恙归来,当作小文述之,盖彼处传闻不甚平靖耳……春假以后反而添忙,逃学(此二字殊不妙)游阳台亦是一因。”归来后,俞平伯撰写了《阳台山大觉寺》游记一篇,风格平淡,朴趣横生:“夙闻阳台山大觉寺杏花之胜,以懒迄未往,今岁四月十日往游之,记其梗略云……”

学者们前后同游大觉寺,曾经是旧时北京西山一道独特的风景。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441