禅宗名刹

坐落在北京西郊阳台山东麓的大觉寺,是中国北方一座著名的禅宗寺院。历辽、金、元、明、清五代的世事沧桑与荣枯兴衰,可谓独颖丛林、享誉京师。咸雍四年《阳台山清水院创造藏经记》载立碑僧人为“燕京右街检校太保大卿大师赐紫沙门觉苑”。觉苑是当时著名高僧,通内外典,是一位密宗大师。据此推断,辽代的清水院,教理上可能属于佛教密宗。金中都时期,佛教崇禅宗,中都地区寺庙也多为禅院,金代清水院(今大觉寺)曾有禅门曹洞宗希辩禅师于此广度门徒。元代灵泉佛寺的宗派情况,文献无征。忽必烈即位始推藏传佛教,对盛极一时的禅宗教派加以限制,更名为灵泉佛寺的清水院是否主禅宗,还是藏传佛教与汉传佛教兼行,不得而知。明、清两代的大觉寺,一直是北方临济宗弘法的活动中心,史料记载较为详细。特别是清代,大觉寺先后出了几位学养较深的临济派高僧,对于弘扬禅宗教理、重振宗风,曾起了不小的作用。明清两代,统治者重视藏传佛教,藏传佛教对于这所敕建禅寺影响不小,在该寺现存的文物中,占有较大的比例。

大觉寺是一座高僧辈出的古刹。见于载籍的,如辽道宗时期的觉苑,赐号总秘大师,位至公卿,有名冠京师之誉。再如明宣德年间曾主大觉寺的智光法师,更是明初的著名高僧,他一生政教成就卓著,生前被封为大国师,圆寂后朝廷赐授“大通法王”封号。明成化十四年(1478年)开始兼大觉寺主持的周吉祥,是明朝僧录司的最高官员——左善世钦命掌印,他在大觉寺主寺务达十五年之久,圆寂后建灵塔与衣钵塔两处分葬。清代迦陵(性音)禅师,为临济正宗第三十四代嗣法传人,他深通佛学,独悟禅机,示寂后敕封“国师”之号,平生著述甚丰,有多种佛学著作传世。乾隆九年(1744年)圆寂的佛泉(实安)禅师,也是一位精通佛理的高僧,他是迦陵的大弟子,临济正宗第三十五代传人,曾继其师主大觉寺方丈,著有《语录》数卷传世。

人文荟萃

大觉寺清幽的自然景观和深厚的历史文化内涵,吸引了古往今来众多的游人,他们在感受与领悟佛教文化的同时,寄情山水,流连花木,沉醉于山寺的绮丽景色之中。其中不乏风流雅士,往往驻足之后形诸笔墨,留下几多雪泥鸿爪之迹。如明代的沈榜、刘侗,清代的纳兰性德、王昶、弈绘和顾太清夫妇、完颜麟庆、奕譞、完颜衡永,近现代的许地山、陈寅恪、朱自清、傅增湘、胡适、溥儒、郭沫若、张伯驹、冰心和吴文藻夫妇、俞平伯、陈述、季羡林、汤一介、侯仁之,都曾经在此留下足迹,甚至很多故事都已成为佳话美谈,至今回味起来,依然隽永悠长。

纳兰容若撰名词

清代著名词人纳兰容若,天资聪慧,又精于书画鉴赏,有著名的词集《侧帽集》、《饮水词》。他的诗词缠绵清婉,情真意挚,格韵高远,情辞俱美。国学大师王国维在《人间词话》里讲道:“纳兰容若以自然之眼观物,以自然之舌言情,未染汉人风气,故能真切如此。北宋以来一人而已。”可谓评价甚高。纳兰容若在扈从康熙帝巡幸西山时,撰《浣溪沙·大觉寺》一词:“燕垒空梁画壁寒,诸天花雨散幽关。篆香清梵有无间,蛱蝶乍从帘影度。樱桃半是鸟衔残,此时相对一忘言。”词中描绘了大觉寺清幽的景色。清康熙十八年(1679年)五月九日,康熙幸视西山一路禾稼,驻跸潭柘寺。其线路是由瀛台到西山大觉寺,走寨口、戒台寺,最后驻跸潭柘寺。词中描绘的“燕垒空梁”、“篆香清梵”,再现了清初大觉寺的寂寥与清幽。

众多学者踏青地

大觉寺附近的杏花相当有名,每到春日,杏花初放之时,京城众多游人争相观览,当时寺院虽然破旧,但游人还是很多的。陈寅恪对西山杏花情有独钟,以至于多年之后,他还向挚友教育家吴宓盛赞黄浚《大觉寺杏林》诗中“绝艳似怜前度意,繁枝犹待后游人”两句,大概是诗中的意境引起了他心中的共鸣吧。朱自清夫妇曾与陈寅恪、俞平伯等人同游大觉寺,还一起骑驴到管家岭看杏花,回去之后特意为大觉寺的玉兰花赋诗一首,读来极为有趣。俞平伯撰《阳台山大觉寺》游记一篇,风格平淡,朴趣横生。

季羡林的人间净土

季羡林先生对大觉寺情有独钟,曾多次来大觉寺。80年代初的一天,他不顾年事已高,驱车三四十公里来到大觉寺,看到了怒放的玉兰花,留下了难忘的记忆。1997年,寺内明慧茶院开业,季先生作为嘉宾,为明慧茶院开业典礼剪彩。1999年写有《大觉寺》一文登载在《光明日报》之上,文章记叙了他对大觉寺的喜爱以及与大觉寺的不解之缘,从他的文章中我们可得知,是这里的自然朴趣、这里的静谧幽深、这里的庄严肃穆使他远离了喧嚣,从烦躁与无奈中得以解脱出来,有一种久在樊笼里复得返自然的喜悦。

1998年季羡林与汤一介、范曾等学者在大觉寺

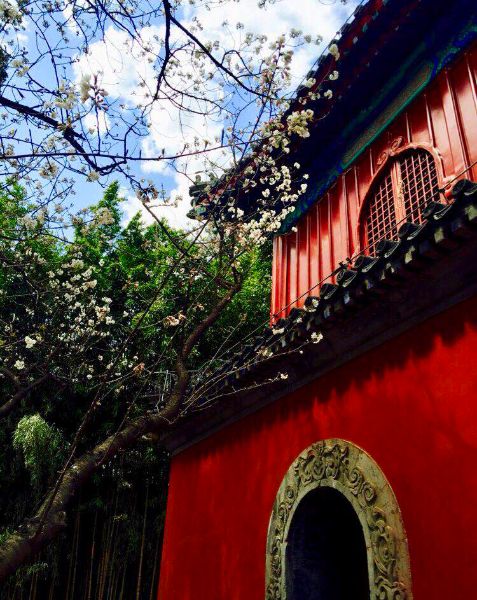

古刹重光

新中国成立后,人民政府在积极保护的基础上,对破旧的建筑进行了多次维修,并进行了有力的保护,今天已基本恢复了明、清两代寺院建筑的面貌。该寺坐西朝东,依山就势,步步递高。全寺建筑布局大体上分为中路、北路和南路。院内中轴线长约四百米。山门内有一长方形水池,名功德池;过池有钟、鼓二楼南北对峙;再往后,有天王殿、大雄宝殿、无量寿佛殿、大悲坛、龙王堂等殿阁依次坐落。其中,天王殿、大雄宝殿、无量寿佛殿,是明代的遗存。龙王堂是全寺最后、也是最高的一座建筑,楼前有高15米的覆钵式白塔一座。寺的北路为旧时僧舍,南路亦称行宫,是由四宜堂院、憩云轩、领要亭及山石、泉瀑组成的园林式建筑,均系清代雍、乾年间所建。大觉寺南约一公里的山坳间,有塔院一处,曾建立有该寺明、清两代僧人灵塔。

历经一千多个寒暑交替和五个封建王朝的政权更迭,大觉寺在多变的沧桑世事中虽几衰几兴,却衣钵相传,既完整地保存了一处古代建筑群落,也保留了造像、碑刻、经板等许多珍贵的佛教文化遗存。大觉寺是一处典型的汉传佛教寺院,其建筑设计、殿堂配置和园林布局,是中华民族光辉文化的凝结,具有比较高的研究价值与美学价值。除了这些古代建筑外,大觉寺还藏有各类文物千余件。大觉寺所藏经板均雕镌于清代前期,最早的雕于康熙末年,最晚的刊于乾隆初期。书板的内容为佛教著作,共九种,多为迦陵禅师编撰。幸存至今的经板对于研究清代佛教史和清初宫廷史,都有珍贵的资料价值。另有寺藏契约文书百余件,其时间上迄清代康熙初年,下至民国十三年。这些契约文书内容十分丰富,涉及土地制度、宗法制度、赋役制度、风俗人情等多方面,不仅直接反映了大觉寺二百多年来寺院经济的各个方面,也间接反映了北京地区整个社会的方方面面,具有研究寺院经济、社会风俗、土地制度等多方面的价值。

大觉寺是阳台山自然风景区内保存完整、规模宏大的古代建筑群,周围林木茂盛、古迹众多,泉水丰沛、空气清新,旅游资源丰富,极具开发价值。1997年开设的明慧茶院,以其古雅清幽的风格成为京城独具特色的品茗聚会之地,如今到大觉寺明慧茶院品茗已成为京城人们休闲娱乐的极佳去处。随着文物及旅游事业的不断发展,大觉寺这座具有悠久历史的千年古刹越来越为人们所关注。多年以来,大觉寺及其周围的风景名胜吸引了无数游人,无论是悠远深邃的晨钟暮鼓,还是晴岚幽谷的朝云紫气,都给人以远离尘嚣如入仙境的感觉。大觉寺以其丰富的历史文化内涵、独特的自然景观吸引八方游客来此观光游览、探古寻幽。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441