一道门,有时候可以是一处庭院的入口,掩住了庭院深深;有时候也可以是一面折射历史的镜子,使人知兴替。大觉寺山门便是这样一座穿越千年,几经变换,见证了历史的一道门。

与一般的门不同,寺院入口处的门总被称为“山门”,无论深藏山林,抑或久居闹市。归其原因,概因旧时的寺院为避开尘世而多居山林,因此称山号、设山门。在大觉寺的旧图片中,我们找到了一幅画和三张老照片,分别记录了晚清和新中国时期大觉寺山门的样貌和这座寺院的用途归属。

妙峰山进香图

这幅图,被称作“妙峰山进香图”,绘于晚清,现藏于首都博物馆。旧时京西妙峰山香会繁盛,每至农历四月,自初一至十五,人们便纷纷奔赴妙峰山上香,史载香道上“前可践后者之顶,后可见前者之足”。去往妙峰山进香的古香道有多条,最有影响的当属起自今海淀区北安河村的这条中北道。《燕京岁时记》记载这条道“人烟辐辏,车马喧闇,夜间灯火之繁,灿若列宿。”大觉寺便位于这条香道之中,而与其说是香道中,不如说是香道始,因为从大觉寺开始,香客们便要翻山越岭了。因为人多,大觉寺山门前便有了庙会,这图的下半部分最显眼的建筑便是大觉寺山门,山门外的空场上,男女老少或是围观杂耍叫卖,或是车马喧沸奔向香道,诸位均忙得不亦说乎。看这幅图,恐怕人们多会注意大觉寺门前的庙会,而忽略了大觉寺后那蜿蜒渺茫奔向妙峰山的队伍,忘了这是妙峰山进香图了。

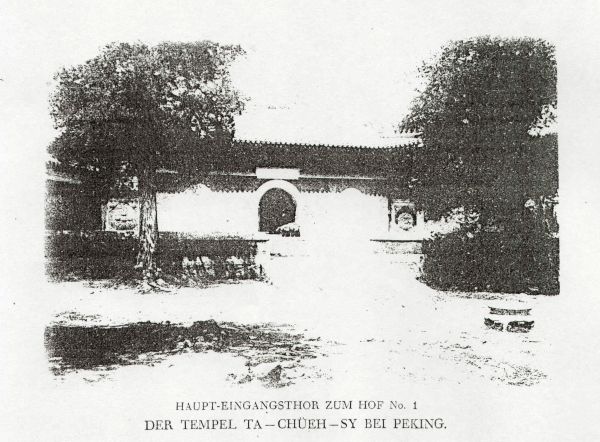

德国建筑师拍摄大觉寺山门图(1892年)

清光绪十八年(1892),在大觉寺休养的德国建筑师海因里希·希尔德布兰德为大觉寺拍摄了这张山门的照片。照片并不十分清楚,但我们依然可见掩映在翠柏中的大觉寺山门为一座典型的歇山顶建筑,略上挑的檐角和屋脊兽,依稀的门楣和拱门花窗,让我们感受到了这座古刹在一个多世纪前的风貌。这位建筑师在他的论文里写道:“这些建立在高高的石台上的宗教建筑,它们脱离了低等的世俗,通过两扇门与外部世界隔绝起来,在大门的后面,这些建筑物都毫无疑问地被赋予了神奇的魔法。”

文革时期的大觉寺山门(20世纪七十年代拍摄)

这幅照片拍自文革时期,此时的大觉寺山门已是大变模样。相传在民国时期,大觉寺山门曾因雷击起火受损,当时寺内僧众无力修复,便将山门殿改成了平顶房,与上一张照片相比,山门的牌匾已然不见踪迹。旧社会留给了人们一个一穷二白的国家,也给大觉寺留下了一座破旧的山门。那为什么照片中的山门又喜气洋洋呢?1967年到1968年间,革命委员会在全国各地纷纷成立,照片中大觉寺山门旁悬挂的革委会牌匾、 “革命委员会好”口号、喜字、红灯笼及招展的红旗、鞭炮、高音喇叭向人们展示了特殊的时代背景。时光匆匆流过,当年照片中欢呼雀跃的小孩应该也到了知天命的年纪,而大觉寺这段红色历史则永久被定格在这张陈年照片当中。

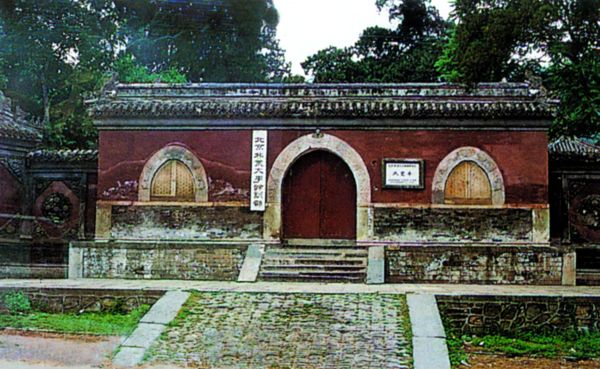

北京林业大学管理时期的大觉寺(20世纪七八十年代拍摄)

这张照片则拍摄于文革之后,照片中大觉寺山门上悬挂的“北京林业大学干训部”牌匾向人们叙述了这座古刹与高校的一段缘分。新中国成立后,大觉寺被划归林业部,林业部则在这群山苍翠中的寺庙里开办了学校——北京林学院,培养新中国的林业人才。1979年,已改称“大学”的林学院就在大觉寺成立了干部培训部,直到北京市将大觉寺接收。在林大管理期间,也曾有多位文化学者来到大觉寺,知名者如郭沫若先生。大觉寺还在1976年被评定为北京市文物保护单位,照片中拱门右侧便是这块落款为“北京市革委会”的市保石匾。

今日的北京西山大觉寺山门

这张照片中,大觉寺有了崭新但又完全继承了过去样貌的山门。1988年,北京市文物局接收了大觉寺并在这里成立了管理处,经过严格论证和精心整修,大觉寺焕发出了蓬勃的生机,于1992年正式面向公众开放。在原有的殿堂、造像、碑刻等重要古建和珍贵文物基础上,大觉寺内新添了固定展厅和临时展厅,固定展厅中设有大觉寺历史文化展,临时展厅中则定期更换宣传历史文化、文物古建等主题的专题临展。2000年,经过论证和调研、设计,大觉寺山门修复工程施工并完成,“敕建大觉禅寺”石匾又重新镶于这座沧桑的门上。2006年,大觉寺被评定为全国重点文物保护单位,经过北京市文物局的不断整修,已成为京郊著名的文博胜地。

从晚清到新中国,从一百年前德国建筑师那张模糊不清的山门照,到一百年后大觉寺山门又再次恢复为原来的形制,一个世纪的荣辱沧桑,总让人想起近代中国的苦难辉煌。

这是一座山门,更是一段历史。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441