在前两期中,我们曾提到大觉寺宣德三年碑文称颂了一位皇太后的仁圣之德。这位皇太后便是明代的诚孝昭皇后。为何会在重建一座寺院的碑文中提到这位皇太后并称颂备至呢?是否这座寺院的重建与其有着密切关联?可惜,相关史料不多,历史谜团的解开尚有待时日。在此,我们对皇太后本人、皇太后与宣德皇帝稍加考证,一窥端倪。

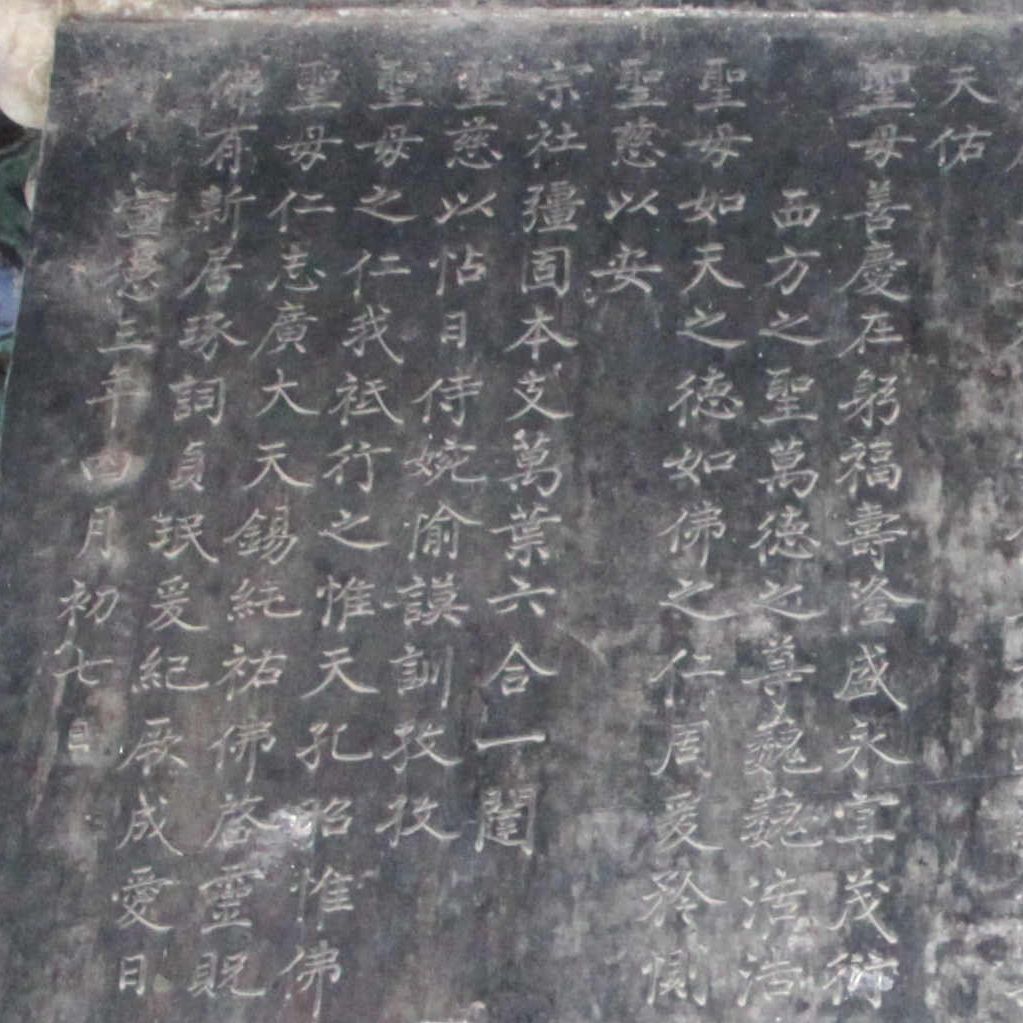

大觉寺宣德三年碑文(局部)

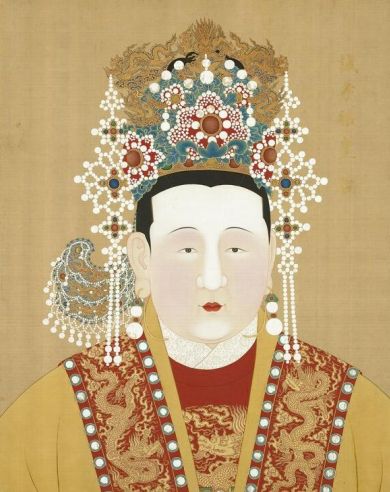

诚孝昭皇后,张姓,其名不详,河南永城人,明仁宗元配,明宣宗即宣德皇帝生母。根据记载,诚孝昭皇后为世子妃时便知书达理,为尚在藩邸的朱棣夫妇喜爱。洪武年间,她诞下后来的宣德皇帝朱瞻基。关于宣德皇帝的降生,有则载入《明史》的传奇:有一天明成祖做了一个梦,梦见太祖朱元璋赐予他一个象征权力的圭,还对他说:“传世之孙,永世其昌”。朱棣醒来回味此梦时,有人报告朱瞻基降生,此后朱棣对这位孙子一直关爱有嘉。此外,相传永乐皇帝朱棣之所以下定决心将皇位传于仁宗,便因瞩意儿媳诚孝昭皇后和好圣孙朱瞻基。

诚孝昭皇后(图片源自网络)

宣宗即位后,皇太后对朝中政治影响巨大,史载“宣德初,军国大议多禀听裁决”,宣宗对皇太后亦孝顺有加,史载“是时海内宁泰,帝入奉起居,出奉游宴,四方贡献,虽微物必先上皇太后。两宫慈孝闻天下”(《明史·卷一百十三·列传第一》)。母慈子孝,为仁宣之治凭添了一抹温馨的色彩。这也说明了一个道理:历史上一个朝代的强盛,往往出自一个政治集团的努力,而非仅仅皇帝一人。关于这位皇太后,《明史》中还有一段记载,显示了非同一般的人格与能力:“三年,太后游西苑,皇后皇妃侍,帝亲掖舆登万岁山,奉觞上寿,献诗颁德。又明年谒长、献二陵,帝亲櫜鞬骑导。至河桥,下马扶辇。畿民夹道拜观,陵旁老稚皆山呼拜迎。太后顾曰:‘百姓戴君,以能安之耳,皇帝宜重念。’及还,过农家,召老妇问生业,赐钞币。有献蔬食酒浆者,取以赐帝,曰:‘此田家味也。’从臣英国公张辅,尚书蹇义,大学士杨士奇、杨荣、金幼孜、杨溥请见行殿。太后慰劳之,且曰:‘尔等先朝旧人,勉辅嗣君。’他日,帝谓士奇曰:‘皇太后谒陵还,道汝辈行事甚习。言辅,武臣也,达大义。义重厚小心,第寡断。汝克正,言无避忤,先帝或数不乐,然终从汝,以不败事。又有三事,时悔不从也。’”对这段记载,大觉寺宣德三年碑文中也有呼应,碑文中说皇太后“是以深居九重,日享至养,每食必虑下之饥,每衣必思下之寒。朕日侍左右,习聆慈训,拳拳钦服,奉行惟勤。”

从《明史》和大觉寺碑文的记载,我们可以得出三个推断:一,诚孝昭皇后在宣宗一朝有无可替代的政治作用;二,明宣宗母子极重文教;三,宣宗母子关系亲密,在政治运作上形成了合力。这便是大觉寺在明代初年重建的另一个重要背景,也是在碑文中重点提出并称颂这位诚孝皇太后的重要原因了。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441