北京西山大觉寺始建于辽代,坐落在海淀区阳台山东麓,是一座闻名京城的千年古刹。大觉寺近千年的历史遗存下丰富的文物古迹,明清帝王后妃多次巡幸驻跸,降香礼佛之余也留下了许多诗词、匾额及楹联,给古寺增添了许多雅趣。

尤其值得一提的是乾隆皇帝,他曾多次巡幸大觉寺,题写了许多匾额及诗文。他在《初游大觉寺》诗中写到:

“灵渊谢神贶,古寺问佛津。趁此山路便,况逢雨霁辰。清爽拂人面,微风袭草芬。禾黍连远村,勃然生意新。阳台最高峰,未到意已欣。迤俪入林庐,便与步法门。石桥似虎溪,菡萏摇涟沦。一一莲花上,疑有天女伦。月相巍殿中,调御信独尊。云湫泄山半,下注如垂绅。循流登其巅,乃至水之源。不溢亦不涸,澈底石粼粼。时复见泳游,故知非凡鳞。稍憩白板室,洒然诚绝尘。鸟语似谈梵,树影全标真。拟参大觉旨,翻歉语句频”。

诗中提到了寺内石桥、莲花、泉水等景物,读来令人赏心悦目。乾隆皇帝先后十多次驾临大觉寺,与这座千年古刹结下了不解之缘,不但出内帑重修已显破败的大觉寺,还在大觉寺中留下了诸多御制匾额和碑碣石刻,成为了见证历史的重要文物。

乾隆皇帝为大觉寺留下了诸多墨宝。

据清代《日下旧闻考》所载,大觉寺天王殿曾悬有“圆证妙果”匾,大雄宝殿悬有“无去来处”匾,无量寿佛殿悬有“动静等观”匾,大悲坛悬有“最上法门”匾,均为乾隆皇帝御笔。经历岁月的打磨,以及战乱的损毁,有些匾额已然不存。时至今日,我们还能看到无去来处、动静等观和憩云轩这三块穿越了近三百年时光呈现在我们面前的匾额,它们都是珍藏于大觉寺内的珍贵文物,向世人展示着乾隆皇帝个人的旨趣修养和大觉寺在清代那段辉煌的历史。

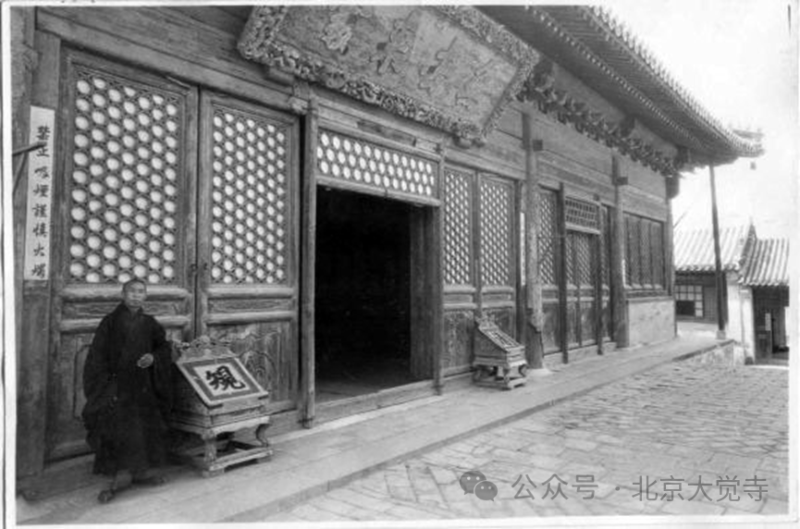

大觉寺大雄宝殿檐下悬挂的“无去来处”匾额,为乾隆皇帝御笔所赐,典出佛教典籍《摩诃衍论》:“诸法不动,无去来处”,《金刚般若波罗蜜经》:“如来者,无所从来亦无所去”。乾隆皇帝亦在其御制诗中写到“了知调御无来去”,调御,为佛祖另一尊称;“无来去”,即佛、如来如天上明月一样,不因云遮云散而有无,是宇宙世界的恒定状态和所在。如今您看到的这块“无去来处”匾虽为原匾,但“无去来处”四字是从乾隆诗文中复制而得,相传原匾上的字在民国时期毁于军阀之手。这是一张大雄宝殿的老照片,从照片中可以看见当时悬挂的原匾。

大觉寺无量寿佛殿前悬挂的“动静等观”也是乾隆皇帝御笔,典出东晋僧肇《物不迁论》:“必求静于诸动,故虽动而常静。不释动以求静,故虽静而不离动……”,意为事物的动静是相等相对的,动即是静、静亦是动,动中有静,静中有动。观察事物的动与静,应等量齐观,对待事物应有无分别的平等心。这块匾也可以反过来理解,即“观等静动”,做事不急,可先观望、等待时机,同时静心思考再付诸以行动。

大觉寺南路的“憩云轩”是一座具有传统园林风格的建筑,檐下悬有一匾,上书“憩云轩”三字,为乾隆皇帝御笔,取“我憩云亦憩”之意。乾隆皇帝曾在《游大觉寺杂诗·其六·憩云轩》中写道:“云岂解劳逸,而用憩息为。我适来山轩,见彼写楹时。我憩云亦憩,此意谁能知。回首语苾刍,莫拟说禅诗。”佛教的游僧居无定所如行云流水,乾隆皇帝以云水僧自居,作为请帝王休憩之所,为了与庭院的自然景物谐调,特将匾制成绿色蕉叶状,亦似祥云,取“我憩云亦憩”之意,喻以表达真龙天子的威仪,正上方钤“乾隆御笔之宝”玺一方。

匾额是中国独特的文学艺术形式,语言简练,寓意深长。

为还原乾隆皇帝御笔匾额之风采,我们以“无去来处”“动静等观”和“憩云轩”三块匾额为元素,设计匾额系列立体金属冰箱贴。

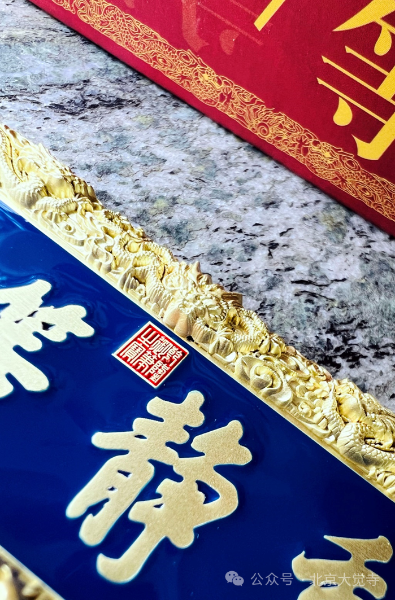

“无去来处”和“动静等观”立体金属冰箱贴

通过3D立体制作工艺,完整复刻清代皇家赤金九龙青地匾额原貌,匾额正中为乾隆帝御笔“无去来处”和“动静等观”,文字中央上部为篆书“乾隆御笔之宝”印玺,复古雅致,气势昂扬。

“憩云轩”立体金属冰箱贴

真实还原乾隆御笔书法,复刻别致的芭蕉叶匾额外形,古朴典雅,意趣盎然。

本系列产品已在大觉寺文创空间陆续上新。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441