大钟寺古钟博物馆成立40周年

2024年11月2日,大钟寺古钟博物馆将迎来成立40周年。四十载筚路蓝缕,四十载春华秋实,一代代“钟博人”秉持“收藏展览研究,弘扬传统文化”的宗旨,深耕钟铃文化传承发展,激扬时代之音。值此成立40周年之际,博物馆深入学习贯彻习近平文化思想,以“赓续古钟历史文脉,谱写钟博时代华章”为主题,策划推出传统文化系列活动,集中展示近年来取得的科研成果,不断提升博物馆文物系统性保护和合理化利用水平,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,以公众性、参与性、互动性,回应广大观众对于中国古代钟铃文化、觉生寺历史文化等内容的新期待。

觉生文物

“集福盖宝”系列活动第五期推出的印章是共七枚的“觉生文物”。每枚印章对应着一件文物,分别是“清代觉生寺六鋬铜锅”、“清代觉生寺东北界界桩”、“清代雍正年间青花瓷片”、“清代道光十六年制铜钵”、“清代觉生寺题记”、“铁狮子”一对。

时间:2024年5月21日至12月31日

地点:大钟寺古钟博物馆互动室

友情提示:请自行携带盖章纸张,印章尺寸是 60mm×90mm和80mm×105mm。

印印有理

中华民族历史悠久、文化灿烂;

华夏文明源远流长、一脉相承。

在中华民族历史的长河中有着数不尽的历史文物,它们不仅仅是一件件静物,更是承载着历史记忆和文化传承的载体。每一件历史文物都有其独特的故事,每一件历史文物背后的故事都是丰富多彩的。

来了解一下本期印章对应的文物背后的故事!

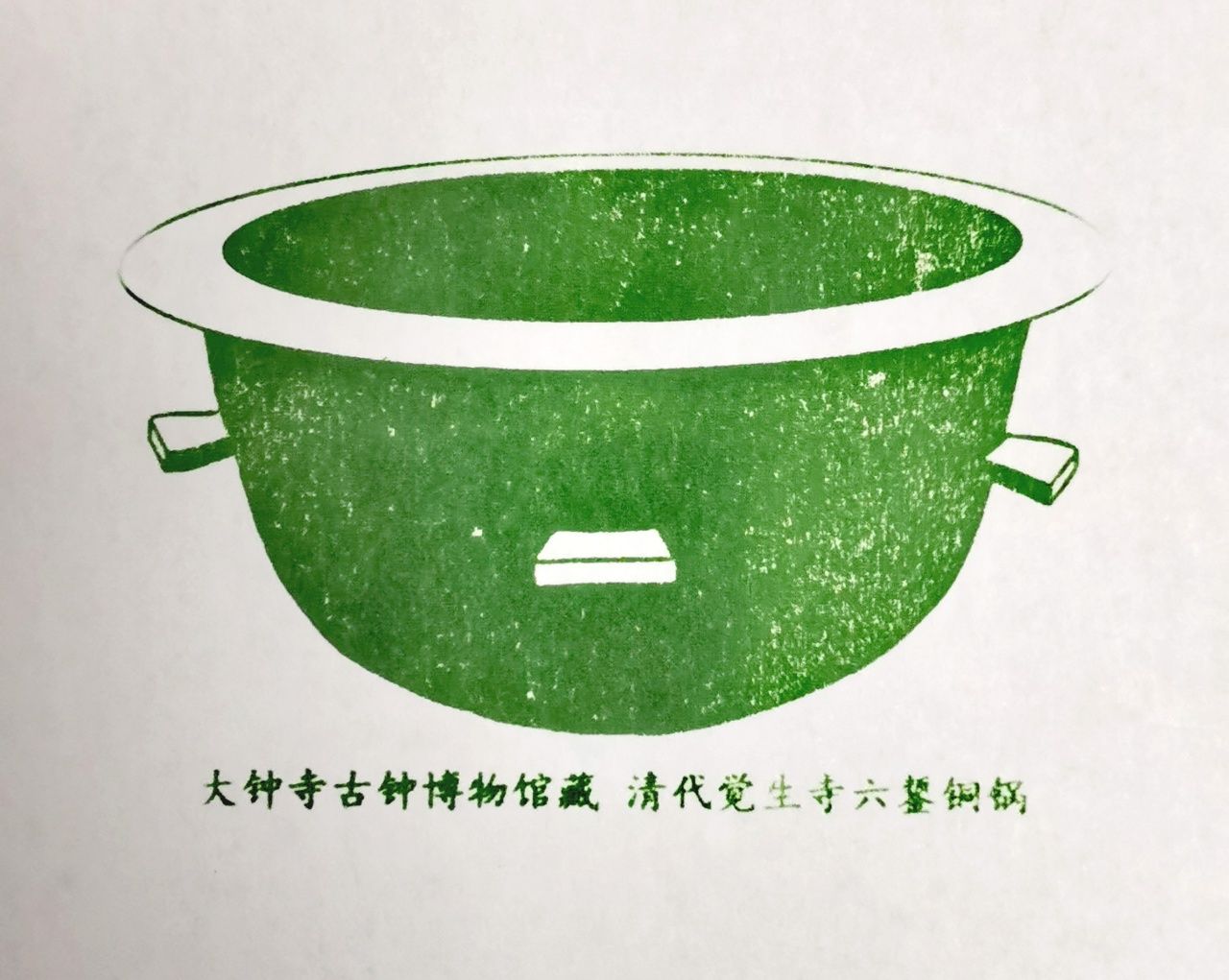

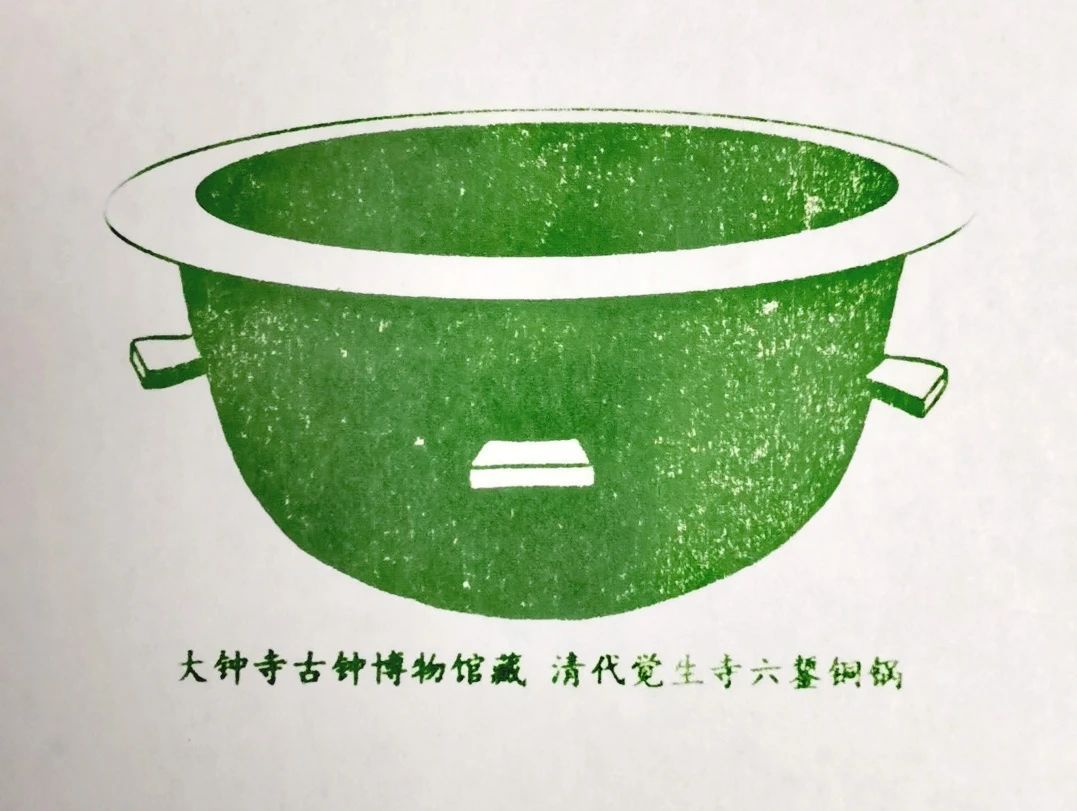

清代觉生寺六鋬铜锅

印章纹样取自清代觉生寺六鋬铜锅。该铜锅1992年3月,在大钟寺东路工程施工中出土。口径116厘米,通高62厘米,器壁厚度均匀,口沿规整,应是一件大型炊具。

1992年3月,六鋬铜锅在大钟寺东路工程施工中出土,当时的人们百思不得其解,好好的一口铜锅为何埋藏在地下。直到2012年一位老人的到来,为大家揭晓了答案。原来,在抗日战争时期,大钟寺内有着日本军队,寺内的体仁师父和几个小和尚为了保护这口铜锅不被日军掠夺走,在一个漆黑的夜里,趁着日军不注意,把这口铜锅偷偷地埋了起来。而这位老人就是当年埋藏铜锅的小和尚之一。如今,这口六鋬铜锅就静静地陈列在大钟寺古钟博物馆的敕建觉生展厅中。它见证了抗日战争时期,中国人民抗击日本侵略者的机智果敢;诉说着以爱国主义为核心的中华民族精神在每一个炎黄子孙间薪火相传,生生不息。

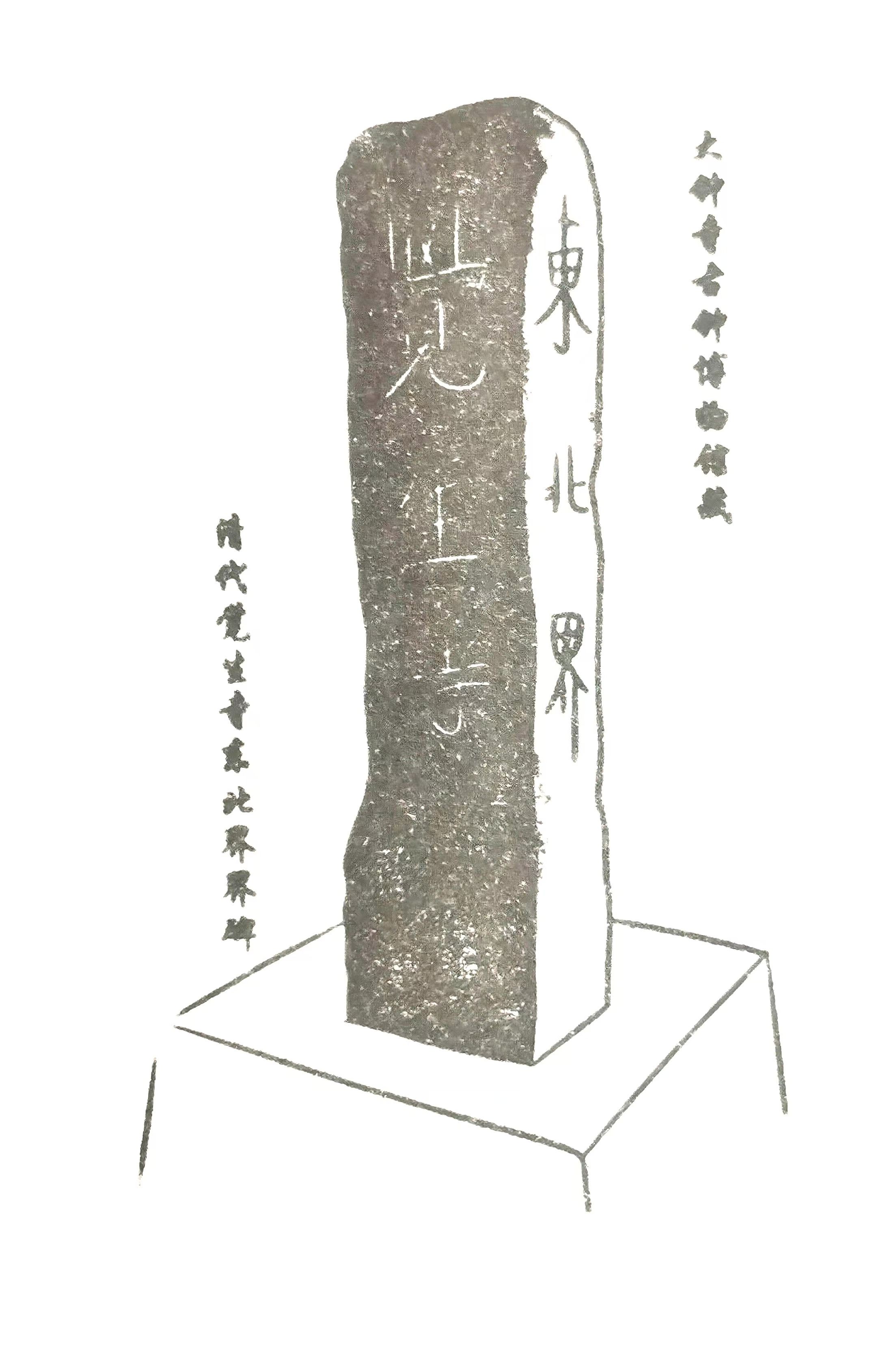

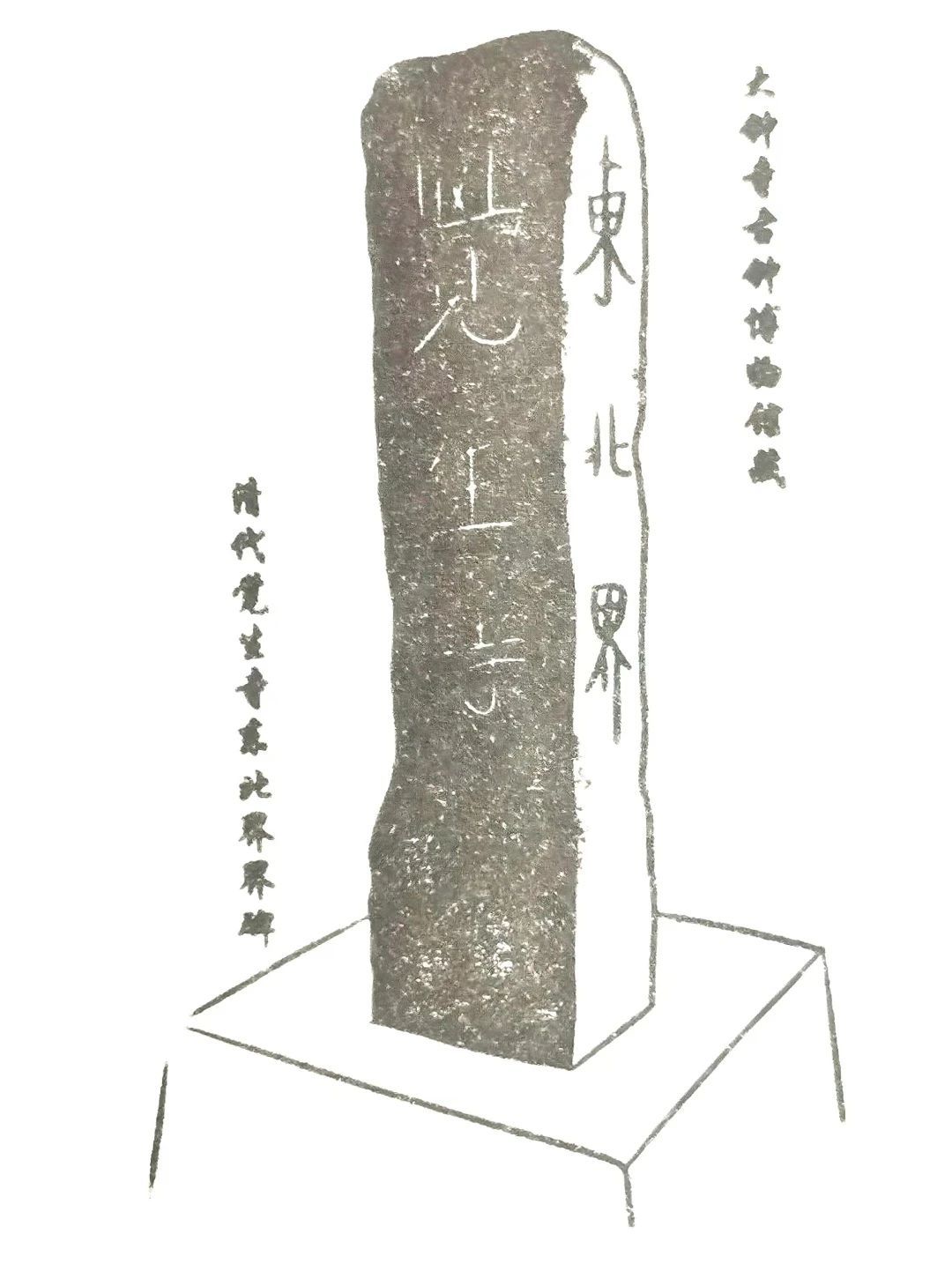

清代觉生寺东北界界桩

印章纹样取自清代觉生寺东北界界桩。该界桩于2013年发现于西土城路北京邮电大学西门外元大都城墙夯土之下,青石材质,长93厘米,横截面为边长15厘米的正方形。其上镌刻有“觉生寺”“东北界”六字楷书阴文,字迹颇漫漶,应是清代寺庙产界桩。

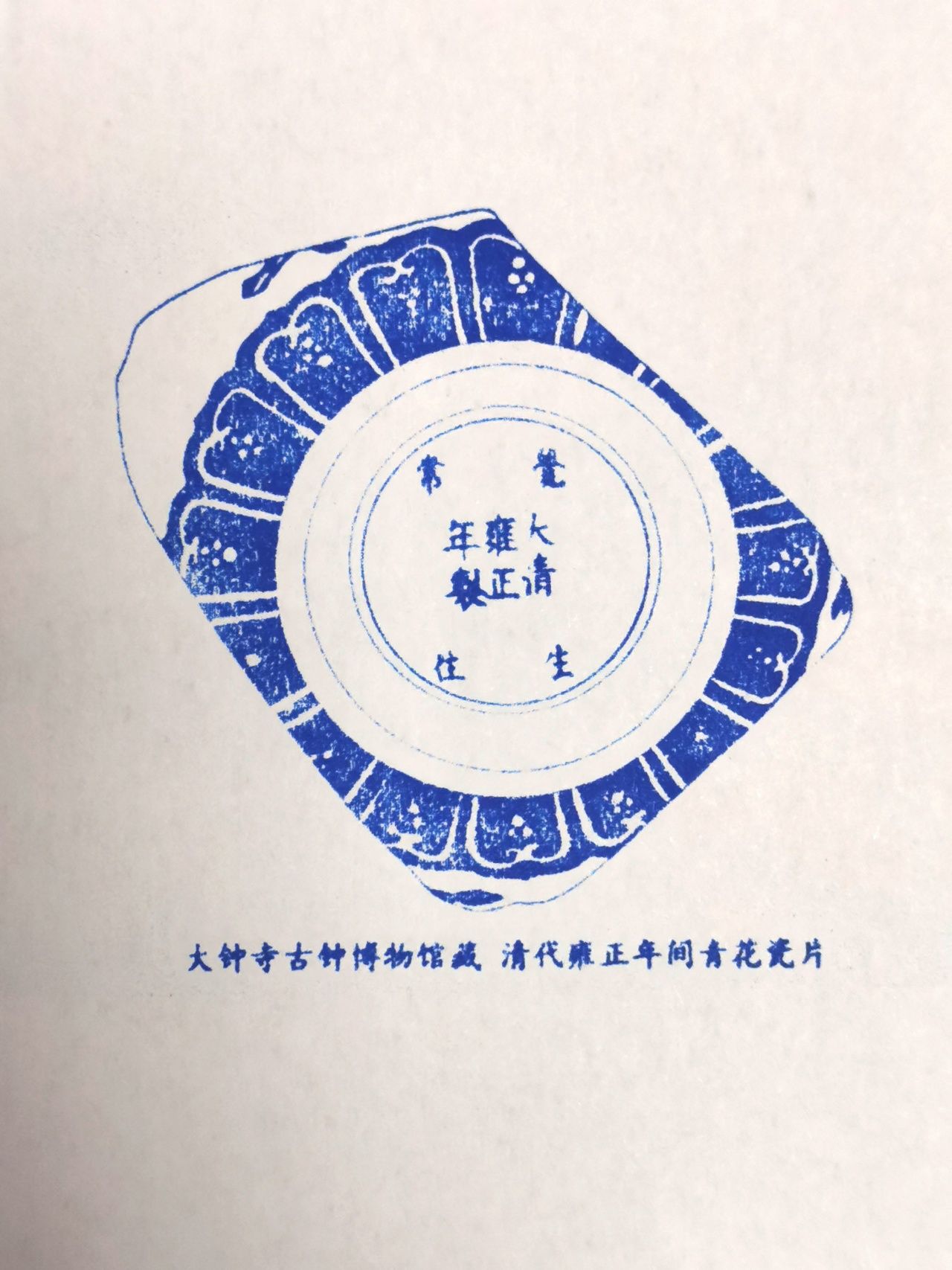

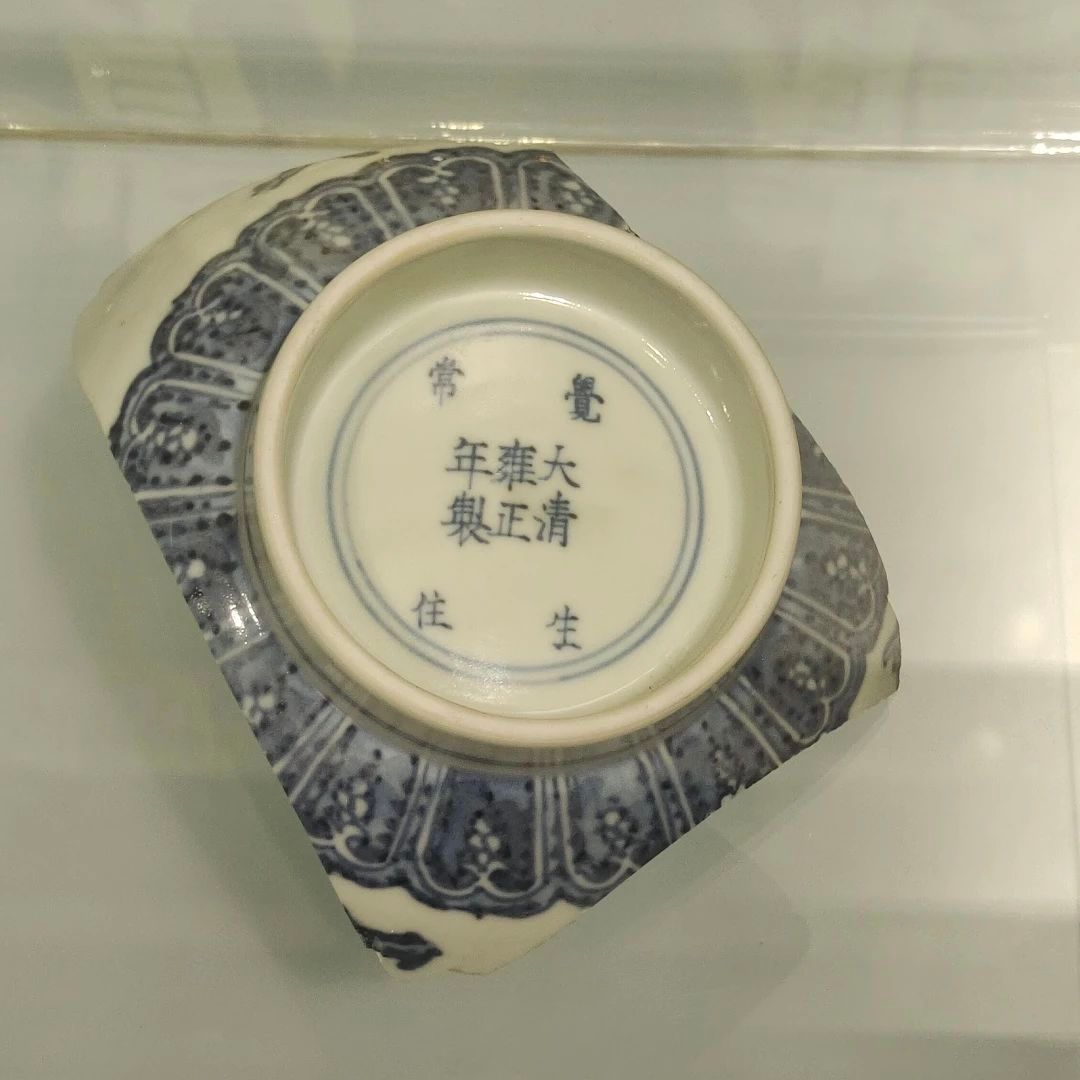

清代雍正年间青花瓷片

印章纹样取自“清雍正款青花瓷碗底残片”。该瓷片于20世纪90年代在大钟寺东跨院施工时发现,胎质细腻,画工精细,底部楷书“大清雍正年制”款识之外,四边角加“觉生常住”四字款,较为独特罕见,应属于寺庙定烧瓷器。

清代道光十六年制铜钵

印章纹样取自清代道光十六年制“南无阿弥陀佛”铜钵。该铜钵或为觉生寺旧藏,钵体上铸有莲花座荷叶形纹小佛龛一个,内铸有“愿铸钵功德,普及于一切,见闻随喜者,皆共成佛道。大清道光十六年菊月日诚造”字样。钵周铸有“南无阿弥陀佛”六个大字。口径90厘米,高60厘米。座为琉璃砖须弥座,上、下浮雕莲花瓣,束腰部浮雕绶带纹样。

温馨提示:本枚印章为渐变色,颜色效果随机,不保证每次印出的图案完全相同。

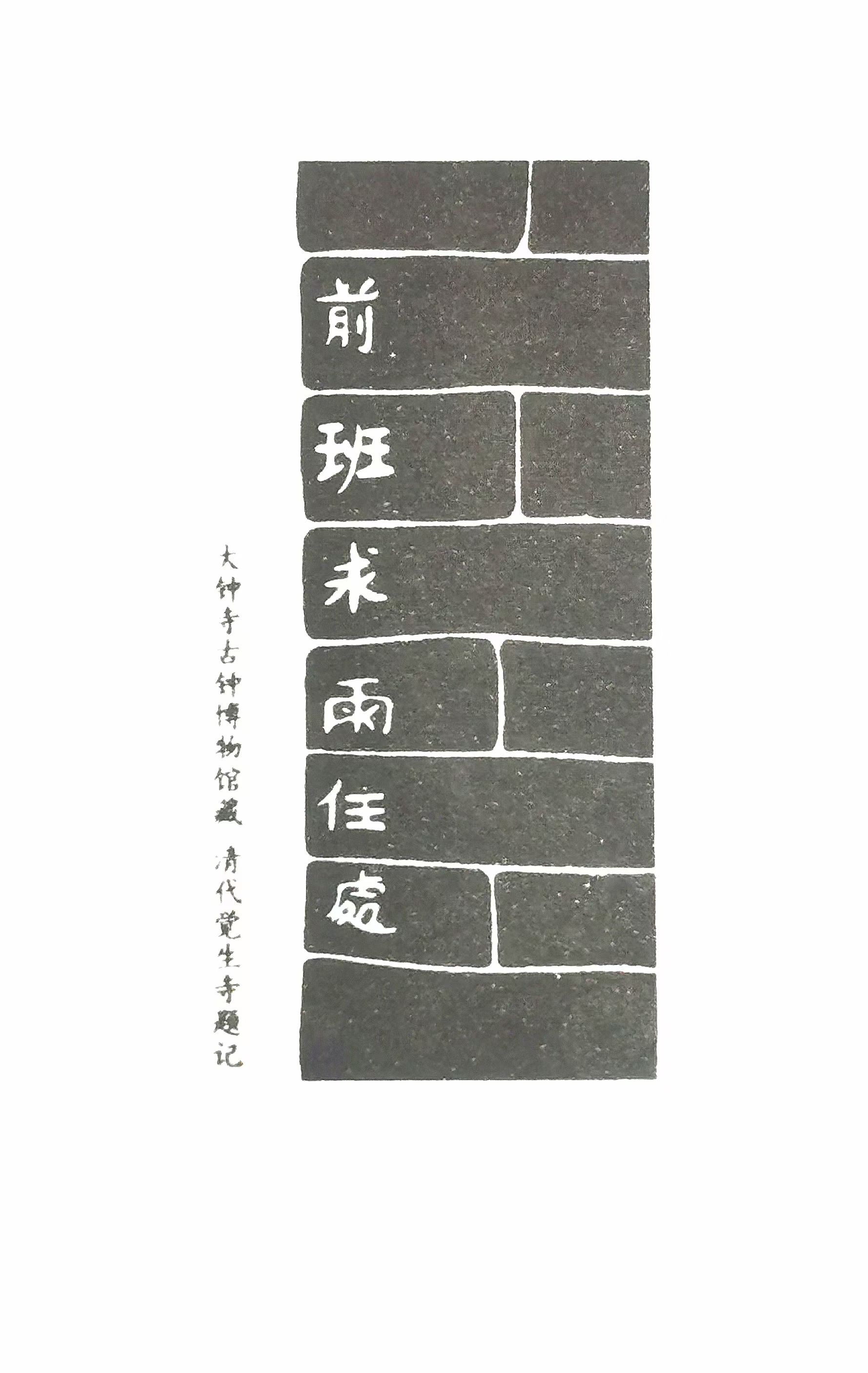

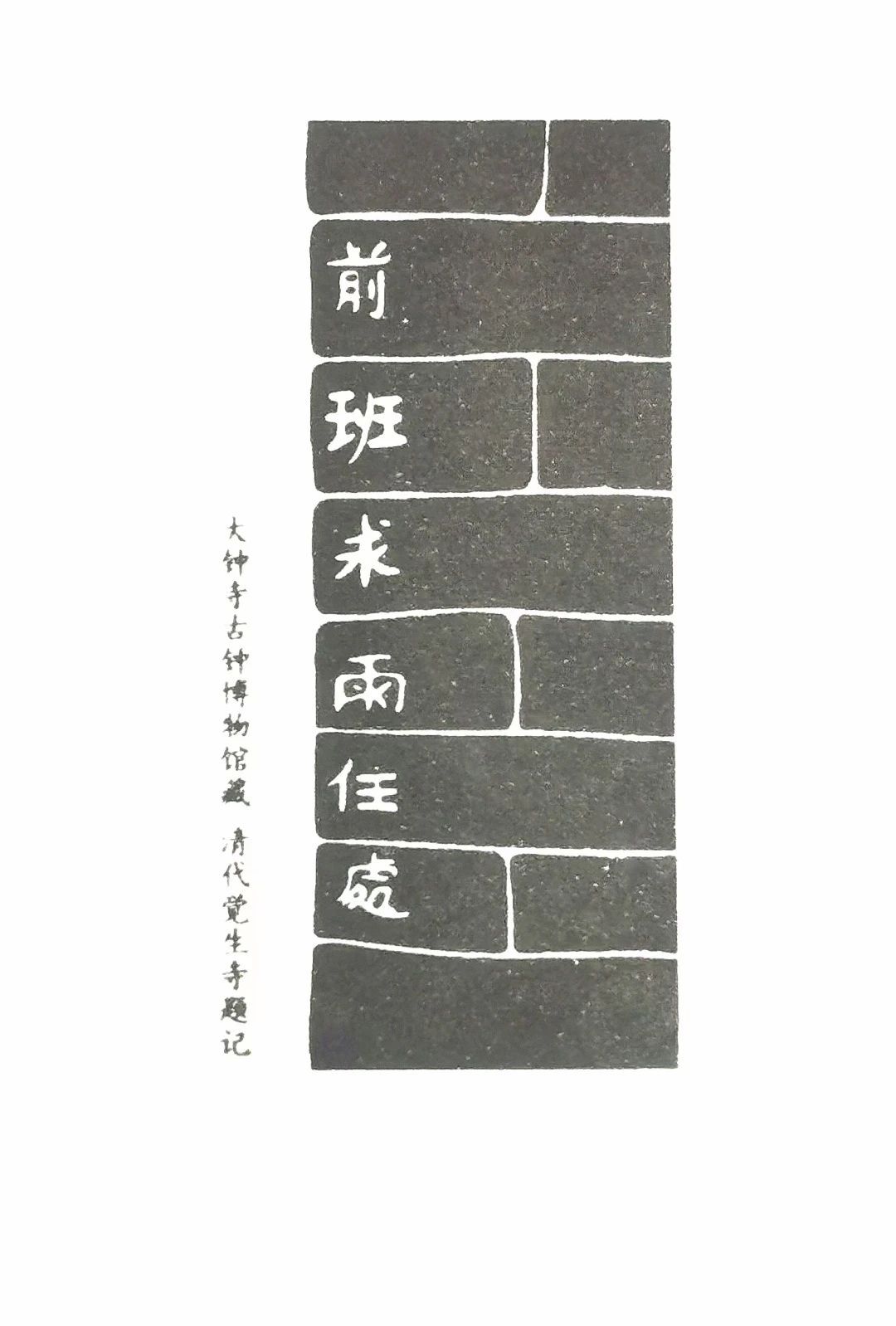

清代觉生寺题记

印章纹样取自清代觉生寺“前班求雨住处”题记。该题记于2016年7月,在打扫觉生寺大雄宝殿东配殿南侧耳房时,在北山墙樨头南侧立面边缘处发现。“前班求雨住处”题记六字为楷体,书写工整,阴刻于墙砖上,一砖一字,距地高度约为110厘米。字迹虽略有漫漶,但仍清晰可辨。拥有“前班求雨住处”题记的耳房应为清代觉生寺“轮班住宿祈雨”亲贵们休息的场所。题记是现存清代觉生寺祈雨为数不多的实物见证,对于全国重点文物保护单位觉生寺历史功能的研究具有十分重要的价值。

铁狮子(公)

铁狮子(母)

印章纹样取自大钟寺古钟博物馆馆藏铁狮子。该铁狮子为一对,高1.4米,宽1.08米,前后长1.7米。这对铁狮子已经与大钟寺古钟博物馆共同度过了四十个春秋。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441