2023年全国两会已经开启,博物馆头条编辑部汇总此次两会涉及的有关“博物馆、文物” 相关提案建议及相关新闻报道。

政府工作报告:

加强文物和文化遗产保护传承

何毓灵:

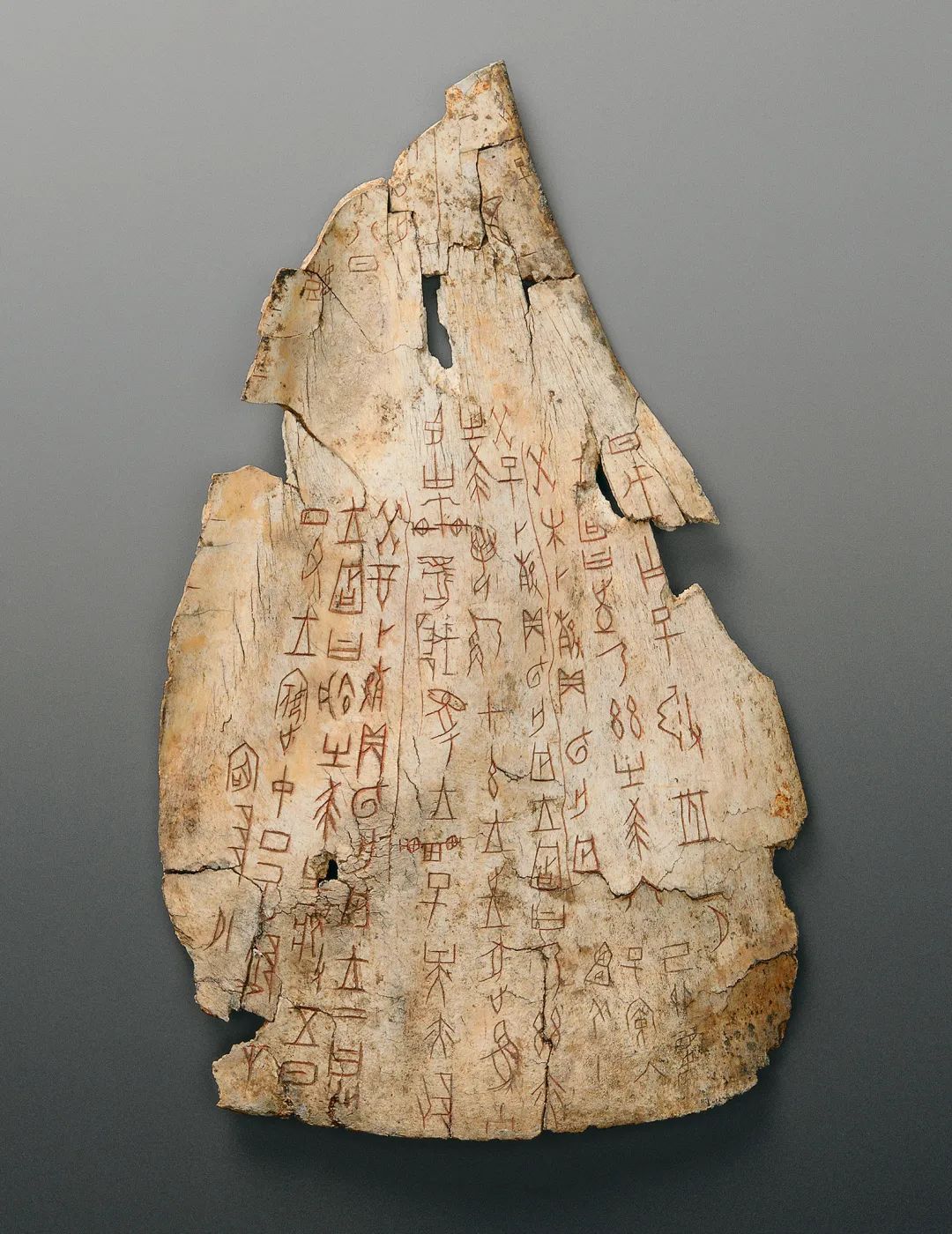

做好甲骨文保护研究与活化利用推动甲骨文数字化工程建设

甲骨文是迄今为止我国发现的年代最早的成熟文字系统。120余年以来,甲骨文研究取得显著成就,在促进中华文化传播、增进文明交流互鉴、传承中华优秀传统文化等方面发挥了重要作用。习近平总书记致信祝贺甲骨文发现和研究120周年以及考察安阳殷墟,高度评价了甲骨文的重要价值和现实意义,明确提出坚定文化自信、深入推动甲骨文研究的重要指示。

“如何深入研究和活化利用甲骨文,是我长期以来在思考的问题。”今年新当选的全国人大代表、中国社会科学院考古研究所研究员、安阳站副站长何毓灵在接受记者专访时表示。

何毓灵主要从事夏商周时期考古发掘与研究,长年坚守在殷墟考古发掘一线,对殷墟和甲骨文很熟悉,也很有情感。“120多年来,已经发现将近16万片甲骨,对我们来说是一个巨大的文化宝藏,是进行大数据应用技术处理的基础。”何毓灵说,但是这些数量巨大的甲骨文分别收藏于国内外博物馆、图书馆、科研机构、高校等至少174家机构,无法从“物理形式”中把甲骨重新集中起来进行研究。

何毓灵还告诉记者,甲骨质地脆弱,表面疏松粉化与残损较为普遍,保存、展示、利用均为不易。现有的甲骨文数据库及数字化平台数据标准不一、算法高低不同、质量参差不齐,严重制约了甲骨文保护研究与活化利用的进程。

对此,何毓灵建议尽快启动甲骨文数字化工程, 在甲骨文出土地安阳殷墟建设甲骨文数字化平台。“甲骨文数字化工程是落实习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示批示精神的有效举措,是新时代采用新技术的保护与研究需要,也将对甲骨文的活化利用起到积极推动作用。”他认为,建设甲骨文数字化工程意义重大。

最大程度地保存甲骨及其承载文字的原始面貌,是甲骨文数字化工程实现永续保存与传承的目标。以三维建模、大数据和人工智能技术为基础的甲骨文数字化工程,将为甲骨缀合带来革命性的变革,可以有效提高缀合的效率和成功率。何毓灵举例说,对于1片碎成20块或30块的甲骨,如果我们用数字技术让这些甲骨重新拼合完整,那么随着拼合后句子的出现,就更容易识读甲骨文了,对于中国文字研究和中华文明探源将起到重要作用。

“甲骨文数字化工程建设,应基于‘共享理念、权威发布、信息公开、高效便捷、智能互动’的原则。”何毓灵补充说。甲骨文数字化工程具体该怎么建?何毓灵给出了自己的意见和建议。

在有关部门协调和推动下,建议将在安阳殷墟建设甲骨文国家数字平台列入“数字中国”整体布局规划,并组织启动甲骨文数字化工程。协调国内各甲骨收藏单位,尽快立项甲骨文数字化采集、建模技术规范,公布相关国家标准或推荐标准。如果条件允许,尽可能得到境外甲骨收藏机构的支持,完成其收藏的甲骨三维数据信息采集。在立项、资金等方面,国家给予大力支持。

甲骨文数字化工程建设,也离不开科研单位的钻研和投入。何毓灵表示,安阳师范学院拥有甲骨文信息处理教育部重点实验室,他们现在也朝着甲骨数字化技术努力。此外,积极支持大型科技公司的参与也是拓展甲骨文数字化工程研发与建设的重要方面。

“我个人会持续关注这方面研究,通过数字化工程建设,让甲骨文‘活’起来,讲好中国文字故事。”何毓灵说。

陈红彦:

尽快推进古籍保护立法

36年来,全国政协委员、国家图书馆古籍馆馆长陈红彦一直从事古籍保护相关工作,如何更好地做好古籍保护,一直是她关注的问题。“古籍保护有针对载体本身的原生性保护,也有以文献迁移、利用、活化为特征的再生性保护,古籍具有文物特性的同时,还具有书的特性,保护的同时,需要传承、传播、利用,实现让古籍里的文字活起来,服务现代社会建设的作用。”在接受记者采访时,陈红彦表示,古籍多为纸质,具有退行性改变、易损、不可再生等特性,使用中需要科学有效保护。

陈红彦介绍,2007年中华古籍保护计划启动,在十多年的古籍保护工作中,取得了成绩,也遇到了瓶颈。分析古籍保护的难点,陈红彦坦言,“主要是管理模式、人才队伍、经费、保护与利用的矛盾等问题,尚未形成古籍工作需要的科学保障体系。法律的缺失和管理不善,造成经费无法保障,珍贵古籍与公藏机构擦肩而过,流入民间管理不善造成丢失损毁。”

“2022 年中办、国办联合发布《关于推进新时代古籍保护工作的意见》,古籍工作迎来难得的历史机遇。从法律层面上对当前已经在实践中证明行之有效的工作制度和规范进行确认和完善,建立长效机制,长期科学有效发展。对机构、个人不利于古籍安全传承利用的行为,进行警告、处罚、制裁,责任清晰,赏罚分明,形成爱护古籍的自觉,很有必要,也正当其时。”陈红彦说。

为此,陈红彦在今年两会期间将提交“关于尽快推进古籍保护立法的提案”,建议以法律手段规范古籍的存藏利用,让古籍工作有法可依,让古籍保护更加科学化、规范化,法制化。立法要覆盖古籍工作的生命全流程、保障古籍在正确的保管利用手段下安全传承,同时合理利用,彰显文化大国实力。

“各级政府从财政收入中按比例提取专项经费,用于古籍工作,使古籍工作开展可持续有效。对从事古籍工作的机构和人员给予基本保障和政策支持。”陈红彦说,各级各类机构及人员,共同执行古籍相关法律,以法制的力量保障古籍的有效传承,应该是新时代古籍保护工作的特征。

京公网安备11010102001441

京公网安备11010102001441