杏花、田园与耕织文化——圆明园“杏花春馆”意境初探

陈 红

在中国,农耕文明关系着国泰民安,历来被统治阶层所重视。重农、观稼、耕织也是帝王政治统治的重要内容。清代历朝帝王都重视农桑,在圆明园内建有多处与农事相关的景观。这些景观各具特色,或设置农田菜畦,自身成景,以便清帝在园中向农人请教农事;或“借景”周边田圃景致知农验农,本身并不追求乡野村居情调;或以农桑意象命名,营造耕织文化实景。这些田园景观景致丰富、技艺娴熟,既体现造园意境,又具备农业试验功能,并对皇子农业教育提供了天然素材。圆明园的田园景观集中在九州清晏景区以北的地方,主要有杏花春馆、武陵春色、澹泊宁静、映水兰香、水木明瑟、多稼如云、北远山村等。田园景观在圆明园四十景中占据了重要位置,隐含了清代帝王的治世思想和美学诉求,以及对隐逸文化的一种态度。在众多造景丰富的田园景观当中,杏花春馆别具一格,其建筑形式、花木配置和田园风光不仅成为一种特殊的宫苑美学,还表达了清帝以农桑为本的治国理念,以及对田园雅趣生活的向往。

关于圆明园四十景中农事思想的研究已有很多,其中郭黛姮《园居岂为事游观 早晚农功倚槛看——观稼验农》①通过乾隆御制诗来再现当时的园林景观,山形水系及园林建筑的特点,表达清帝观稼验农、重视农桑的政治诉求。贾珺《田家景物御园备,早晚农功倚槛看——圆明园中的田圃村舍型景观分析》②比较系统地论述了圆明园中的田园景观,并从史学角度去探寻田圃村舍作为古典园林景观因素的历史渊源,以及田园景观所反映的清帝理政思想和对待隐逸文化的态度。檀馨《圆明园中的田园风光及耕织文化》③较为详细地介绍了圆明园的建园背景和几处田园景观,及其蕴含的现代价值,对风景园林造景的启示作用。以上研究都较为系统、全面地论述了圆明园中的田园景观,主要是从建筑学、园林设计等层面来谈,尚没有具体对某个景观进行深度解读。齐羚《丹棱片中小天地,杏花春馆山水情——圆明园杏花春馆景区土山理法初探》④则从筑山、土山理法等园林建筑设计方面阐述了杏花春馆这一景观,虽然涉及了具体景观,但还是从建筑工程、叠山理水技艺层面来解析。贺艳、吴祥艳、刘川《再现·圆明园——⑦杏花春馆》⑤论述杏花春馆景区不同帝王时期的格局和面貌,并进行了单体建筑、园林景观等复原设计。综上,以往研究多偏向于建筑工程和景观设计,对于田园景观所蕴含的文化内涵只作简单描述,鲜有通过景观去联系清帝的家庭生活和内心世界进行研究。本文将在前人研究的基础上,试从一个具体的田园景观入手,挖掘景观背后所蕴含的治世思想、文化诉求、审美理想以及生活理念。对清代帝王而言,田园景观的设置是园居理政的需要,还是对民间田园生活的模仿?抑或是一种士大夫隐逸文化的折射?在此以杏花春馆为例来考证分析。

一、历史沿革:从菜圃到杏花春馆

杏花春馆位于圆明园后湖西北角,始建于康熙年间。此景初名菜圃,雍正四年(1726)易名杏花村,依唐代杜牧诗作《清明》意境进行了改建。雍正五年(1727)始挂御题“杏花春馆”匾,仍然沿用菜圃旧称,乾隆初期改称杏花春馆。胤禛《园景十二咏·菜圃》云:“凿地新开圃,因川曲引泉。碧畦一雨过,青壤百蔬妍。”诗中描绘了一幅凿地开圃引泉、春雨之后菜蔬青青的清新画卷。《园景十二咏》是雍正做皇子时的诗作,记录了圆明园的早期景象,所吟咏的十二园景是:深柳读书堂、竹子院、梧桐院、葡萄院、桃花坞、耕织轩、菜圃、牡丹台、金鱼池、壶中天、涧阁、莲花池。景名朴实无华,富有田园野趣。圆明园原为皇子赐园,胤禛在园中建有多处反映农耕生活、田园之趣的景观,深受康熙赞许。菜圃,意如其名,是一处农事景观,仅从景名就能看出胤禛当时的农桑情怀和美学品位。雍正《四宜堂集·沿湖游览至菜圃作》记载了菜圃早期的原野村落景象:“一行白鹭引舟行,十亩红渠解笑迎。叠涧湍流清俗念,平湖烟景动闲情。竹藏茅舍疏篱绕,蝶聚瓜畦晚照明。最是小园饶野致,菜花香里轱辘声。”菜圃一景,既是胤禛重农思想的体现,也是其韬光养晦、以退求进的一种政治谋略,赐园时期已呈现隐逸气质。在这里,胤禛可以尽情扮演与世无争、清静无为的“富贵闲人”,远离康熙所厌恶的九子夺嫡,朝廷纷争。雍正在《圆明园记》写道:“园之中或辟田庐,或营蔬圃,平原膴膴,嘉颖穰穰,偶一眺览,则遐思区夏,普祝有秋。至若凭栏观稼,临陌占云,望好雨之知时,冀良苖之应候,则农夫勤瘁,穑事艰难,其景象又恍然在苑囿间也。”⑥可见雍正时期的圆明园,整体风格朴实、自然,一派村落景象,仿佛超脱皇权之外。

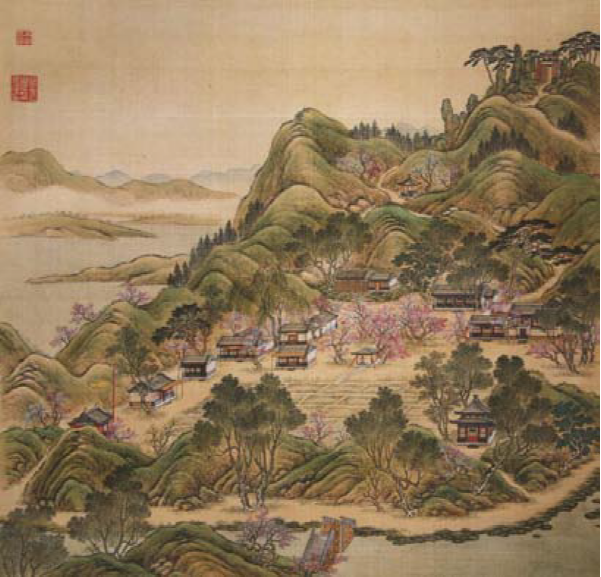

到了乾隆时期,乾隆帝在雍正园景基础上继续营造,景点逐渐丰富起来,形成了著名的圆明园四十景。雍正时期的十二园景也被重新命名,在朴实自然的田园风格上增添了些许皇家气派。景名也多有用典,富含人文之趣。如竹子院改称天然图画,梧桐院改称碧桐书院,牡丹台改称镂月开云,金鱼池改称坦坦荡荡,桃花坞改称武陵春色,杏花村则改称杏花春馆。景观的添建、景名的演变反映了乾隆与雍正不同的文化趣味和美学追求,甚至是不同的理政思想。乾隆九年(1744)《圆明园四十景图咏》描绘了杏花春馆的早年景象。《圆明园四十景图咏》是清乾隆年间由宫廷画师沈源、唐岱等人根据圆明园著名景群绘制而成的40幅分景图,这套绢本彩绘写实与写意结合,记载了“万园之园”圆明园的辉煌,是圆明园鼎盛时期园林、建筑风貌形象而直观的珍贵史料。从这套彩绘所描绘的图景,可以推测杏花春馆在乾隆初期的风貌。大致说来,在《圆明园四十景图咏》成图时,杏花春馆依然是一处四面土山环绕、矮屋疏篱错落、文杏蔬果点缀的田园村落景观(图一)。

图一 《圆明园四十景图》之杏花春馆

乾隆九年《御制圆明园四十景·杏花春馆》诗序云:“由山亭逦迤而入,矮屋疏篱,东西参错。环植文杏,春深花发,烂然如霞。前辟小圃,杂莳蔬蓏,识野田村落景象。”诗序中提到的矮屋有杏花春馆、翠微堂、土地庙、涧壑余清等建筑,布局比较分散,呈现疏落姿态。杏花春馆整个景群以田园风光为基调,除了环植文杏,诸多景观都与农事相关,村落中还有菜畦、水渠、土山等田园景致。“景区内建筑体量都不大,有的建筑屋顶特别采用了石板瓦,墙壁则用虎皮石砌筑,风格简素”⑦。 整体说来,此时杏花春馆依然保留了雍正时期的田园村落风貌,尚无皇家华丽雍容之风。乾隆《御制圆明园四十景诗·杏花春馆》细致描绘了这里的景观:“霏香红雪韵空庭,肯让寒梅占胆瓶。最爱花光传艺苑,每乘月令验农经。为梁谩说仙人馆,载酒偏宜小隐亭。夜半一犁春雨足,朝来吟屐树边停。”乾隆御制诗中提到了验农、一犁春雨,与元好问诗“一犁春雨麦青青”、苏舜钦诗“山边夜半一犁雨”有异曲同工之处。杏花花开往往与春雨相伴,也隐含了杏花春馆与农耕的密切关系。一夜春雨一犁深,最是春耕好时节。《圆明园四十景图》中所描绘的粉色蔷薇科小乔木应为乾隆诗序中所提到的文杏。乾隆诗“霏香红雪”则描绘了杏花的形态、颜色和气味。乾隆触景生情,大约也是因杏花飘雪之诗画意境,及其蕴含的节令信息。杏花一方面承担着如雪如画的景观功能,还因与春雨的密切关系,蕴含着风调雨顺、春种秋收的吉兆,因而和菜圃、农田等田园景致天然契合。

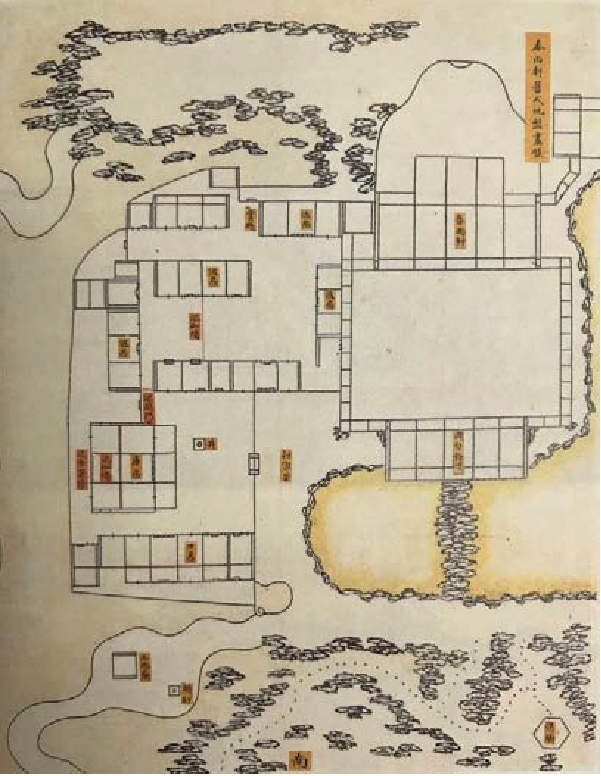

乾隆二十年(1755),对杏花春馆景区进行了改建,去掉了菜圃,在东南山口处开辟水渠与后湖相连,将湖水引入到低洼的小山谷,形成了蜿蜒曲折的“上”字形水面,既营造了景观意境,也利于引水灌溉和自然排水。又新添春雨轩、杏花村等景观,早期的菜园小圃、疏篱茅舍已不见踪影,乡野村落气息渐渐淡去。据史料可知,自胤禛赐园到1860年被焚毁,杏花春馆经历了多次调整,其中规模最大的一次则是乾隆二十年,此后杏花春馆整体格局基本稳定下来(图二)。“乾隆三十四年,又在春雨轩后堆叠山石高峰,成为后湖周围山体的最高峰,改变了景区的山水格局。至此景区已经没有以往的山野村落景象,而成为一处完整的园林,不但有主要的厅堂,还有次要的附属用房,山水主次分明,自成一体,形成一处具有差序格局的建筑群,从此也可以看出乾隆与雍正不同的追求”⑧。雍正时期,杏花春馆还是一处朴实自然、充满田园乐趣的景观,比较接近传统的文人园林。乾隆中期改建之后,增加了皇家园林色彩和气派。这也符合雍正清雅、乾隆华丽的审美品位。

图二 乾隆二十年杏花春馆改建平面图

虽然乾隆中期杏花春馆已逐步偏离早期的山野村落景象,但乾隆重农桑、倡耕织的治世思想与雍正是一脉相承的。乾隆在《圆明园后记》提道:“乐蕃植,则有灌木丛花,怒生笑迎也;验农桑,则有田庐蔬圃,量雨较晴也。”⑨足见其对农桑的重视。杏花春馆为乾隆帝经常到来之处,乾隆御制《春雨轩小坐因而成咏》诗句云:“所喜不在此,开畦绕前墀。菜甲既勃生,麦穗方饱垂。学圃岂鄙哉,验农亦因斯。”春雨轩是乾隆观察天候、检验农事的重要场所。春雨轩,顾名思义,“去岁春雨好,轩成而名之。”每逢春雨时节,乾隆帝必前来春雨轩观察天候,少雨时“祈雨”,来雨后“谢雨”。乾隆对春雨轩倾注了诸多情感,先后题咏23次。自春雨轩建成之后,连年春雨不断。乾隆御制诗《春雨轩对雨作》曰:“春雨名轩果是奇,自兹春雨每逢之。”喜悦、得意之情跃然纸上。古语说,春雨贵如油,春雨的多少往往关系着一年农业收成的好坏。春雨轩,便是乾隆关心农业、体察农情心态的真实写照。

二、杏花造景:田园意境与农桑情怀

杏花在中国传统文化中,是十二花神之二月花,即春之花,有“南梅北杏”之说。杏花如雪,比桃花要清丽,比梨花要纤秾,是古代诗人争相吟咏的花木,亦是文人雅士寄托情志、赋予意义的花木。宋代志南和尚《绝句》所写“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”、宋代陆游《临安春雨初霁》中的“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”、唐代韩偓《寒食夜》所写“恻恻轻寒剪剪风,杏花飘雪小桃红”等大量古代诗词将杏花与早春意境写到极致,杏花花开往往春雨润泽,杏花与春雨也就有了不解之缘。

在以农耕为本的古代社会,杏花除了观赏价值之外,对农耕也有特殊意义。西汉晚期的重要农学著作《氾胜之书》写道:“杏始华荣,辄耕轻土、弱土。望杏花落,复耕之,辄蔺之。此谓一耕而五获。”杏花之花开花落对于农耕尤为重要。在古代社会,人们生活依赖于自然,节令对于农耕有重要指导意义。杏花花开,菖蒲始生,春耕亦从此开始。因此,杏花时令也是劝耕季节,所谓“杏花盛,种百谷”⑩。“望杏敦耕,瞻蒲劝穑”⑪“瞻榆束耒,望杏开田”⑫“将使杏花菖叶,耕获不愆,清甽泠风,述遵无废”⑬等文句都指出了望杏与春耕的关系。古人耕种遵循节气月令,提倡用天因地,按时令耕种。杏花为农历二月花神,也就是春耕之花神。

植物本是自然之物,但在中国传统文化中蕴含了富贵、长寿、吉祥、清高等不同寓意,被赋予了古人的审美理想、文化观念及情感结构。换言之,在深厚绵延的中国文化影响下,植物不仅是托物言志对象,本身也被“文化”“人化”“情致化”了。 从《诗经》《楚辞》开始,植物就成为一种隐喻、一种象征,渗透着古人的情感、思想与品格,而且植物又是自然中非常具体的风物。中国古典园林营造,往往不是单纯建构园林建筑风物,而是追求天人合一、与自然浑然一体之境界。正因为追求天人合一境界,古典园林造园选址一般会选择幽静之地,远离城市。明代造园家计成《园冶·园说》提道:“凡结林园,无分村郭,地偏为胜,开林择剪蓬蒿;景到随机,在涧共修兰芷。”“梧荫匝地,槐荫当庭;插柳沿堤,栽梅绕屋;结茅竹里,浚一派之长源;障锦山屏,列千寻之耸翠,虽由人作,宛自天开。”⑭无论是园林选址,还是花木配植,计成都追求天然之趣,也成为后世造园的理论指导。“在对园林花木的处理上,中国古典园林不像古代的欧洲人那样过多地用理性及秩序去干预,而是不仅注重保持花木的原朴的‘天造’风格,更注重在山、水、建筑、人、天、地相契相合的气氛中,赋予花木一种精神性的‘合一’色彩。”⑮然而,园林毕竟是城市化产物。在漫长的中国乡土社会中,城市发展到一定阶段之后,园林开始出现。城市化越成熟,人们对园林的期盼越强烈。正如乾隆在游苏州狮子林时所言,“谁谓今日非昔日,端知城市有山林。”尽管造园在花木选择、景观营造上都追求天然之趣,但毕竟不纯粹是乡野村落的自然之趣,而是被赋予了城市上流社会的审美和文化。再天然,也是人造之景,是被建构的充满自然之趣的景观。

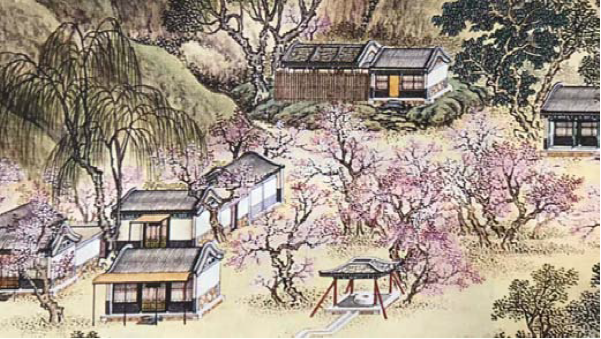

古典园林在营造设计时,在花木配置上不仅要考虑植物与建筑、山形水系、气候土壤、自然环境是否相和谐,是否能有效表现景观意境,还要考虑到植物的文化属性,以及园林主人的情怀、态度及内在品格。花木是园林之中富有变化的造园素材,不同季节、不同地方可以营造不同意境。皇家园林花木配置既考虑植物的形态之美,诗情画意,还会考虑花木所蕴含的富贵吉祥、治世安邦等寓意。杏花是早春之花,不仅能营造杏花飘雪意境,还与春耕、清明等节令关系密切。圆明园杏花春馆盛期景观以文杏取胜,以春景见长,体现了植物与节令的关系。据史料可知,杏花春馆周边山体遍植文杏,在空间布局上,园林建筑和村舍园田随意交错,既为表现唐代诗人杜牧《清明》“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”之早春田园意境,以及文人士大夫的诗酒雅兴情怀,也反映了清帝的农耕思想和审美意识,以及内心对隐逸生活的一种天然向往。杏树与隐逸文化早有渊源。宋代学者周密《癸辛杂识》曰:“牟端明园中有双杏亭,宅前枕大溪,日南漪小隐。”所谓“小隐隐林薮,大隐隐朝市”,正是杏花营造的田园景观,让乾隆帝可以暂时忘却朝堂事务,“为梁谩说仙人馆, 载酒偏宜小隐亭”。置身于仙境般的杏花林中,载酒小酌,可远离尘嚣烦扰(图三)。

图三 《圆明园四十景图》 杏花春馆之杏树景观

三、耕织文化:重农传统、文人意趣及民间生活诉求

在古代中国,农业是立国之本,历代帝王对于农业都非常重视。明清时期,帝王对于农耕文明的重视表现在直接将田园村落景观引入到皇家园林,清代帝王更甚。“清代第一座离宫畅春园无逸斋南面有数十亩菜园,背面是稻田数顷;玉泉山静明园中设‘溪田耕课’一景,临河开辟大片水田,农家景色历历在目;此外避暑山庄万树园的东南部在康熙年间也曾开辟农田和园圃,种植御稻和各类瓜果蔬菜。清漪园周围有很多水田,乾隆帝并没有在园内再开辟田圃,而是别出心裁地在昆明湖西岸的延赏斋中设置一系列石碑,碑上刻有全套的《耕织图》,还把内务府的织染局搬迁到这里,以提倡男耕女织的经济观念。”⑯清代帝王有重耕织传统,早在康熙年间,圣谕中就提出《重农桑以足衣食》:“古者天子亲耕后亲桑,躬为至尊,不惮勤劳,为天下倡。”“重农桑以足衣食”从此成为清代富国之策。康熙三十五年(1696),善画山水人物的画家焦秉贞奉旨绘《耕织图》各23幅,分别描绘耕、织生产的全过程。康熙帝为之作序,并为每幅图御题诗一首。《耕织图》以江南农村耕织为题材,较为系统地描绘了粮食生产从浸种到入仓,蚕桑生产从浴蚕到成衣的具体操作过程,其中耕图分“浸种、耕、耙耨、耖、碌碡、布秧、初秧、淤荫、拔秧、插秧、一耘、二耘、三耘、灌溉、收刈、登场、持穗、舂碓、筛、簸、扬、砻、入仓”,织图则描绘“浴蚕、二眠、三眠、大起、捉绩、分箔、采桑、上簇、炙箔、下簇、择茧、窖茧、练丝、蚕蛾、祀谢、纬织、终丝、经、染色、攀花、剪帛、成衣”等过程。康熙《耕织图》是研究清代耕织文化直观而翔实的史料。胤禛也效仿康熙御制的耕织图,以其为蓝本制作了一套“耕织图”。雍正耕织图的最大特点是将耕织图中的男女主人公即农夫、蚕妇画成当时还是雍亲王的胤禛及其福晋、侧福晋,描绘了一幅幅村舍阡陌、男耕女织、怡然自得的田园生活画卷,并亲笔题诗并钤“雍亲王宝”“破尘居士”印章。 当然,在雅趣、惬意的田园生活表象之外,雍正也体会到耕、织的艰辛,其诗:“争携老稚共,供插陌阡驰。自得为农乐,辛劳总不知。”“试看千万缕,始成丈尺绢。市城纨绔儿,辛苦何由见。”可见一斑。此外,胤禛《园景十二咏》中有一景为耕织轩,其诗“辛苦农蚕事,歌诗可系豳”也道出了耕织的艰辛。乾隆同样重视康熙以来的耕织文化,乾隆三十四年(1769),乾隆帝命画院据元代程棨本临摹之《耕织图》,石刻嵌在皇家清漪园延赏斋左右廊壁,成为清漪园的别致景观。在御园兴农田种桑麻,传承耕织文化,逐渐成为康熙延续下来的一种传统。

清代帝王在皇家宫苑营造田园景观,甚至御园亲耕,既是延续乡土中国几千年的情感结构,也是其政治统治思想的一个方面。“早在周代天子就有亲耕之礼,后世帝王在皇家园林设置农田菜圃,除了偶尔演耕之外,主要目的是为了‘观稼’,就是通过对御苑中的农田来观察庄稼的长势,考量雨水是否充沛,具有类似试验田的性质,在一定程度上突破了宫禁的限制,成为皇帝了解农业生产的一个重要窗口,同时也有寄托农业丰收愿望的含义。”⑰

作为离宫别苑,圆明园营造了多处田园景观,既具备课农观农、弄田学圃、农业生产等实用功能,又突出了田园造景艺术的审美功能,也隐含了帝王对文人园中隐逸思想的诉求。“圆明园的田圃村舍,在功能和思想内涵上,几乎完全延续了历史上宫廷苑囿的规制,所不同的是,这些功能与文人士大夫阶层的审美追求有所融合,致使园中田圃村舍诸景呈现出丰富多彩的面貌。这些景物的实用意义体现统治者治国思想的意义,与造景意义的比重不相上下,这在中国皇家宫苑的发展史上,是最为突出的。究其原因,可以认为是文人的情趣和私家园林的营造手法对皇家园林的不断渗透。”⑱

圆明园景观令法国传教士王致诚叹为观止,园中的田园景致也令其震惊不已,他在给巴黎朋友的信中提道:“在那里,您可以见到田野、牧场、农舍和分散的小农庄。那里也有牛、犁及所有与农作有关的必需的东西。人们播种小麦、稻米、豆类及所有其他粮食作物。他们自己收割作物,并在自己的打谷场上脱粒。总而言之,他们在这里尽可能地模仿着发生在乡村里的每一件事,每一件事都表明了一个乡村的朴实和普通生活方式。”⑲换言之,清帝在御园中营造的田园景观,既是一种古典园林的造园艺术,也为帝王、后妃提供了一种田园生活想象,让深居宫苑之中的帝王妃嫔,在对简朴单纯的田园生活的模仿之中体验农桑之乐。

此外,充满天然之趣的田园景观,亦是对文人士大夫阶层雅致生活的一种模仿,是对宫廷理政生活的一种平衡。帝王将相,侯门似海,高处不胜寒。然而,他们也有普通人的情感和诉求。在勾心斗角、压力重重的朝廷之外,文人士大夫的闲适生活或隐逸生活就成了“诗和远方”,是“生活在别处”的一种想象。寄情山水也好,隐逸田园也好,都是暂时对现实的逃避,回归内在自我的一个过程。“早在魏晋南北朝时期,皇家园林就向士人园学习,至清代,皇家园林大量吸取南方私家园林的艺术精髓,‘南秀北雄’集于一体。因此,皇家园林除了表现皇帝君临天下、俯察庶类的特殊情感外,也表现了一般文人的审美情感,如对清幽生活的向往,皇家园林中以欣赏自然景色、陶融自然为主题的景点俯拾皆是。”⑳魏晋以来文人园的审美意识和隐逸文化对中国古典园林营造有着重要影响,古典园林也为“朝隐”“中隐”提供了可行、可望、可游、可居的实践空间。清代皇家园林在模仿文人园林时,首先体现在田园景观的营造。田园景观造景突出了田圃村舍景致,可居可游功能,既提供了男耕女织、春播秋收的传统乡土社会的生活方式,还可以让帝王暂时脱离尘嚣牵绊,远离人事扰攘,达到隐逸境界,体验朝堂之外的另一种生活。

四、结语

观稼验农、御园亲耕也是清帝园居生活的一部分。正如乾隆诗所言:“园居岂为事游观,早晚农功倚槛看。”清代帝王居住在“夏宫”圆明园中,不只为避暑消夏、观山赏水,还要心忧农桑、稼穑之事。田园景观的营造,既是一种审美需要,也是理政需要。同时,在对田园耕织生活的模仿中,帝王暂时找到了被压抑的内在自我。在圆明园众多农事、田园景观之中,杏花春馆在农耕实景和田园风光中取得了一种平衡,它融合了实景与虚景的边界,注重园林意境的营造,富有文人园林气息。园林的最高理想应该是有若自然,“虽由人作,宛自天开”大约是古典园林所追求的最佳境界。杏花春馆景观在营造时,既追求自然之趣,又融诗画意境于园林,让杏花春馆始于田园,又在田园之外。

①郭黛姮:《乾隆御品圆明园》,浙江古籍出版社,2007年。

②贾珺:《田家景物御园备,早晚农功依槛看——圆明园中的田圃村舍型景观分析》,《建筑史》2003年第2辑。

③檀馨:《圆明园中的田园风光及耕织文化》,《中国园林》2011年第11期。

④齐羚:《丹棱片中小天地,杏花春馆山水情——圆明园杏花春馆景区土山理法初探》,《中国园林》2016年第2期。

⑤贺艳、吴祥艳、刘川:《再现·圆明园——⑦杏花春馆》,《紫禁城》2012年第6期。

⑥白帆点校:《御制圆明园四十景诗:外三种》,北京出版社,2017年,第3-4页。

⑦郭黛姮:《乾隆御品圆明园》,浙江古籍出版社,2007年,第69页。

⑧郭黛姮:《乾隆御品圆明园》,浙江古籍出版社,2007年,第70页、第73页。

⑨白帆点校:《御制圆明园四十景诗:外三种》,北京出版社,2017年,第6页。

⑩[汉]崔寔著、石声汉校注:《四民月令校注》,中华书局,2013年。

⑪[南朝·陈]徐陵:《司空徐州刺史侯安都德政碑》,《徐孝穆集》卷四,商务印书馆,1939年。

⑫[南朝·宋]郭茂倩:《乐府诗集》卷四《郊庙歌辞四•春祈稷夏》,人民文学出版社,2010年。

⑬[南朝·梁]萧统编、[唐]李善注:《文选》卷三十六“永明九年策秀才文”,中华书局,1977年。

⑭[明]计成:《园冶》,江苏凤凰文艺出版社,2015年,第17-18页。

⑮曹林娣:《中国园林艺术概论》,中国建筑工业出版社,2009年,第129页。

⑯贾珺:《中国皇家园林》,清华大学出版社,2013年,第310页。

⑰贾珺:《中国皇家园林》,清华大学出版社,2013年,第313页。

⑱郭黛姮主编:《远逝的辉煌:圆明园建筑园林研究与保护》,上海科学技术出版社,2018年,第240页。

⑲李宏为译:《一位法国传教士眼中的圆明园》,《历史档案》1999年第2期。

⑳曹林娣:《中国园林艺术概论》,中国建筑工业出版社,2009年,第224页。

(作者单位:圆明园管理处)