灵签第一推关帝,更去前门洞里求

关羽,是家喻户晓的一个历史人物,他受历代帝王推崇,至明清两代尤甚,被封为关帝圣君。在他的家乡山西运城解州,那里的关帝庙是全国最大的,而在明清时期的北京城中,建有1OO多座关帝庙,其中以正阳门(俗称“前门")瓮城内西侧的关帝庙规模最大,香火最盛。

传说这座庙里的关帝塑像原在紫禁城里供奉过,后才把神像移到此处,明清两代正阳门关帝庙的香火都极为旺盛。老百姓们为什么如此眷顾正阳门关帝庙呢?

首先,历代统治者为了自己的政治需要对关羽倍加推崇。宋徽宗、明万历皇帝、清道光皇帝每当国家有战事,就要册封关羽以激励国民尽忠报国,可以看出帝王们对正阳门关帝庙的重视。据说:明成祖朱棣定都北京后,国力日渐强盛,但在蒙古草原上的元朝残余势力还不甘心失败,梦想着能“收复大都"。他们经常在边境上杀死边民,抢夺财物。这一年,成祖皇帝要御驾亲征彻底消除北方的威胁。他率50万大军来到草原上,与敌人展开了厮杀。两军交战了一阵,敌军抵挡不住明朝的军队逃入了沙漠。成祖带兵紧紧追赶,也深入了大沙漠。可不一会儿,沙漠中刮起了狂风,黄沙蔽日。部队已经分不清东南西北,甚至连眼睛都睁不开了。敌人找不到了,回去的路也迷失了。正在这时,一个小卒用手指向前方对朱棣皇帝说:“万岁,您看前边……”明成祖定睛遥看,见远处的风沙之中,有一位骑马的天神。他头戴夫子盔,身穿绿缎子蟒袍,外披墨绿色的斗篷,上绣狻猊戏火。面如重枣,卧蚕眉,丹凤眼,五绺长髯,手提青龙偃月刀,胯下一匹赤兔马,正向着他们招手。明成祖惊喜不已,哎呀,这不是关圣人嘛!吩咐一声:“来呀,大军跟随关圣人前行。"就这样,军队平安地走出了沙漠回到了京师。朱棣认为是关羽显灵保佑自己,于是在正阳门外建关帝庙丰祀。

其次,《三国演义》小说的普及使关羽的形象深入人心。元末清初时的罗贯中总结了前人的文稿写成了《三国演义》这部小说。到了明中后期,仅200多年的时间里小说就得以迅速普及,就连其他的民族也十分喜爱。后金政权的建立者努尔哈赤就十分喜爱读《三国演义》,更把它作为兵书一样仔细研究。在他此后的统一女真部落的过程中,起到了重要作用。八旗的官兵们也很佩服关羽的勇武精神,时常把关羽的神像携带在军中,以求在战争中获胜。至于中原地区的汉族百姓们就更是不用说了,关羽的忠义形象特别被人们所喜爱。随着越来越多的人崇拜关羽,他由保佑军队在战争中获胜的“战神",进而演变成保佑商旅们发财的“财神",甚至演变为可以为人送子的“观音"。

清代桑灵的《字触补》里曾经记载:清代重臣张廷玉年纪已大尚无儿子,他就到正阳门关帝庙向关帝像烧香求子。到了夜晚,他梦到关圣君拿着一根光秃秃没有枝叶的竹竿递给他。醒后,张廷玉闷闷不乐,认为梦中的预兆不好就找来解梦的先生请教。先生听后向他贺喜说:“祝贺您了,您将得到两个儿子。”张廷玉很不理解地问:“为什么呢?”“关帝给您一根孤竹,历史上的孤竹君就有伯夷,叔齐两个儿子。而且把‘竹’字破开,不就是两个人丁的‘丁’字吗?您一定可以得到两个儿子。”先生说道。没过多久张廷玉果真有了两个儿子。这个传说故事当然有些迷信的成分,但也可以看出到了清代,关羽已经成为了民间无所不管的神了。

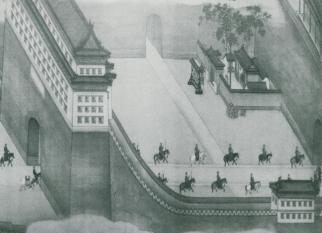

正阳门关帝庙特殊的地理位置,使它最受京城百姓们的崇拜。明清北京的内外城受到城墙的阻隔,要从外城进入到内城必须走正阳门、崇文门,宣武门,正阳门又是京城9门的正南门,位于皇城的前方,百姓们因此也俗称“前门”,正阳门的箭楼门洞平时不开启,只有到皇帝出巡,去天坛,先农坛祭祀时才为皇帝打开,一般的老百姓要是想从外城通过正阳门到内城办事,只能够从瓮城西两侧的闸楼穿行,这样,由于封建的等级观念影响,正阳门也被老百姓们看成是“国门”,试想一下,初次来到京城的人进入永定门后,先要穿过繁华的正阳门大街,然后从雄伟的正阳门瓮城西侧的闸楼穿过。第一眼就会看到瓮城里的关帝庙。他们怎能不进去上一炷香,以求来到北京后一切顺利呢!明代中期的诗人王思任《谒午门关帝庙有纪》的诗中写道:“只把人中提万国,大明先谒正阳门。”老百姓们更有歌谣唱道:“灵签第一推关帝,更去前门洞里求”,就是说正阳门关帝庙的签最为灵验。清末明初,每天庙门打开后,庙里庙外就做满了道士,他们手抱签桶,接待进香的客人,问签的摊位竟达100多个。

可惜,正阳门的关帝庙现在已经无处可寻了,但您还可以走进已是普通市民都可以通行的正阳门箭楼门洞,感受一下当时“洞里求”的盛况。