草原丝绸之路视角下辽代玉器整理与研究

万文君

公元907—1125年,由契丹族建立的政权统治着北方地区幅员万里之地,据《辽史·地理志》记载,辽代地理区域总京五、府六,州、军、城百五十有六,县二百有九,部族五十有二,属国六十。东至于海,西至金山,暨于流沙(阿尔泰山),北至胪朐河(今克鲁伦河),南至白沟(河道自今河北高碑店市东南白沟镇北,东流经霸州市及其以东的信安镇,达今天津市),地域辽阔,辽代统治区域是游牧文化与农耕文化交会的核心地区,是草原丝绸之路的枢纽之地。契丹族早期以游牧生活为主,手工业并不发达,也没有用玉的传统。随着契丹族的发展壮大,活动区域不断扩大,凭借草原丝绸之路的地理优势,辽代契丹族政权在与中原王朝及高昌、于阗、波斯、大食、新罗等国或战争,或贸易,或政治外交的过程中吸收了多元文化,同时辽代贵族得到了优质的和田玉、玛瑙、琥珀等珍贵玉石材料,辽代开始制作及使用玉器,并呈现出鲜明的草原丝绸之路玉器文化特色。中原文化与草原文化在辽代统治区域内充分地交流与融合,可以说辽代受中原玉器文化影响并对中原玉器文化产生了重要影响,辽代玉器文化是草原丝绸之路文化研究极为重要的组成部分。

一、辽代玉器的考古发现和分布

辽代考古发现开始于20世纪初,日本人在辽宁、内蒙古等地对辽代墓葬进行调查和盗掘活动,致使多处重要的辽代墓葬遭到损坏。20世纪50年代起我国开始对辽代墓葬、佛塔地宫及窖藏等遗址进行科学考古发掘,考古成果斐然。辽代政治文化中心在五京,即上京临潢府、东京辽阳府、中京大定府、南京析津府和西京大同府。辽代考古发掘出土玉器集中在五京之地的墓葬、佛塔和窖藏之中(详见表一)。

辽代墓葬分为帝王墓葬、大贵族墓葬、一般贵族墓葬和贫民墓葬。帝王墓葬有五处:太祖耶律阿保机葬于祖陵;太宗耶律德光和穆宗耶律璟葬于怀陵;圣宗耶律隆绪、兴宗耶律宗真和道宗耶律洪基葬于庆陵;文献记载东丹人皇王耶律倍和其子世宗耶律兀欲葬显陵,天祚帝耶律延禧葬于乾陵①。除了显陵和乾陵被女真军队毁坏殆尽、使考古调查及研究工作难有突破性进展,其他辽代帝陵的位置均已准确定位。辽祖陵尚未经过正式发掘,陵区附近墓葬区发现陪葬墓,这些陪葬墓被盗掘严重,但依然出土了精美的金银器、玉器、琥珀、陶瓷器等。辽代早中期受中原“事死如事生”观念的影响盛行厚葬之风,以致朝廷多次下令禁止厚葬,陈国公主及驸马合葬墓出土大量奢华的陪葬品,亦可推想辽代皇陵的规模。玉器为上层贵族使用之物,制作和使用是有严格限制的。据目前考古资料来看,玉器较多的出土于帝王墓葬和高级贵族墓葬,一般贵族墓葬随葬玉器数量及玉器品质明显较差,在辽廷任职的汉人墓也有少量玉器出土,而平民墓葬则很少有玉器陪葬物品。

辽代玉器较集中出土于内蒙古东南部地区的辽代墓葬,辽宁、北京、天津地区也发掘出土少量辽代玉器。科学考古发掘有重要玉器出土、墓葬保存较为完整的辽代墓葬有:

1.辽代早期的耶律羽之墓,1992年7月赤峰市阿鲁科尔沁旗罕苏木苏木朝克图山一座大型辽墓被盗,随后确认墓主人为辽东丹国左相耶律羽之。内蒙古文物考古研究所会同赤峰市博物馆、阿旗文物管理所,对墓葬进行了抢救性发掘。

2.凌源小喇嘛沟贵族墓,1994年辽宁省考古研究所对小喇嘛沟贵族墓进行了全面抢救性发掘,发掘11座墓葬和2座殉马坑。11座墓葬中,8座早期被盗,随葬品所剩无几,3座墓葬未被盗扰,结构保存完整,随葬品丰富。该墓群分布集中排列有序,是一处家族墓,其中M1出土银鎏金面具和鎏金银冠等,虽然不及陈国公主墓出土金质面具所代表的等级,但是也表明墓主人身份和地位为重要的节度使或高级贵族家族的重要成员。

3.陈国公主墓,1986年内蒙古文物考古研究所对通辽市奈曼旗青龙山镇修建大苹果基地水库发现的一处已经暴露的辽代墓葬进行清理发掘,其中第3号墓为辽陈国公主与驸马合葬墓,出土随葬品3227件,包括大量金银、玉石、玛瑙、琥珀等贵重材料制品,是极为罕见的珍贵辽代文物。

4.通辽市吐尔基山辽墓,2003年内蒙古文物考古所、通辽市博物馆、科尔沁左翼右旗文管所组成考古队对吐尔基山采石矿的一处墓葬进行正式发掘,共出土文物388组(件)。除了金、玉等饰品,还有铜铃、鼓、号角、鞭子等女巫用的法器,并且在墓葬主人的内衣上发现装饰有代表太阳的三足乌金牌和代表月亮的玉兔银牌,因此很多学者认为墓主人生前应是一位身份高贵的女萨满。

5.内蒙古多伦辽圣宗贵妃墓,2015年内蒙古文物考古研究所对锡林郭勒盟多伦县蔡木山乡铁公泡子村小王力沟辽代墓葬进行了抢救性发掘,出土银、铜、铁、玉、琥珀、玛瑙、木、泥、丝绸等大量文物。其中许多文物与辽陈国公主墓出土遗物相似,但制作更为考究。墓葬中发现墓志一盒,中部阴刻篆书“故贵妃萧氏玄堂志铭”九字,据墓志可知墓主人为辽圣宗贵妃。该墓出土的玉石类文物有金镶玉龙纹玉捍腰、银丝链玉组佩、玛瑙柄龙纹鎏金银鞘短刀、玛瑙罐、银盖水晶盒、滑石孔兔。金镶玉龙纹玉捍腰是目前所见的唯一一件玉捍腰。

6.内蒙古乌兰察布市凉城县水泉M26,为契丹建辽前墓葬,墓主人为女性,出土鸡心形玛瑙坠1件、红玛瑙管3件、红玛瑙珠6件,其中圆球形4件,六棱扁柱状2件。

7.辽宁阜新海力板辽墓,为辽代早期官阶较高的贵族夫妻合葬墓,墓葬保存较为完整,出土6件玛瑙带饰。

8.辽宁法库县叶茂台七号墓,为辽代早期老年妇人墓,保存较为完整,可能为契丹贵族,出土玛瑙制品4件:玛瑙穿金耳坠1件,玛瑙管金丝球串饰1件,玛瑙杯2件;水晶制品3件:水晶及琥珀串饰1件,水晶球形盒1件,水晶珠1件。

9.河北承德辽代早期窖藏,出土玉环1件、玉饰件1件、树叶形玉饰件1件、凤鸟镂空玉饰件2件、花形石饰件1件、凤鸟状玉首发簪1件、灰白玉饰件1件、水晶鱼1件、水晶珠10件、绿松石若干。

10.朝阳北塔,该塔是我国现存几座珍贵的辽塔之一,20世纪80年代因年久失修和地震等自然灾害影响面临倒塌的危险,当地考古部门进行了初步勘查,发现塔中存有三燕、北魏、隋、唐、辽5个时期的夯土、建筑、绘画和雕刻遗迹,1988年辽宁省考古所开始从上至下对北塔进行初步清理。经科学考古发掘的玉质文物有玉璧2件、玉环2件、玉飞天1件、玉龙1件、玉雁1件、玛瑙斧1件、玛瑙舍利罐1件、水晶雕水禽1件、水晶兽2件、水晶龟1件、金刚杵1件。

最新的考古资料有:

1.康平张家窑林场长白山墓群,位于沈阳市康平县沙金台乡张家窑林场西部边缘的长白山区域,2017年4月至11月,沈阳市文物考古研究所对该墓群进行了主动性考古发掘,共计清理辽代大型砖室墓3座、中小型石室墓6座,共计出土陶瓷、金银、铜、铁、玉石、玛瑙、琥珀、玻璃器等随葬品400余件。其中I区契丹贵族墓葬群,是迄今为止康平县境内发现的规模最大、等级最高、保存最完好的辽代契丹贵族家族墓地,出土玛瑙配饰、围棋子、琥珀吊坠、玉臂鞲、金丝未断的玛瑙璎珞等重要辽代玉器文物②。

2.据中国文物信息网2018年10月11日《辽宁发掘辽代四合院建筑,发现巨型墓葬》一文,因《辽史》等文献记载辽代有两座帝陵(显陵和乾陵)修建于医巫闾山,但具体位置不详,2015—2018年,辽宁省文物考古研究所出于对两座帝陵的探寻和推动文物保护工作开展,对该区域内北镇新立辽代建筑遗址进行主动考古发掘,出土玉册残块,有契丹小字和汉字两套,考古工作者推测该四合院建筑是辽代帝陵的陵前殿址。

虽然目前考古发掘的辽代遗址近千余,但帝王及重要贵族墓葬普遍被盗掘严重,大量随葬品被盗掘一空,辽代用玉制度及习俗需要通过文献与出土资料相结合的方法进行研究。

二、辽代玉器的形制与品类

辽代玉器造型有玉册、捍腰、腰带、骨朵、臂鞲、玉柄锥、碗、杯、盅、肖生佩、发簪、戒指、耳坠、扣子、玉逍遥、璎珞、胸饰、臂饰、飞天、摩竭、金刚杵、海螺等,反映辽代皇室贵族政治生活、娱乐生活等方方面面。由于辽代政治制度中草原文化与中原文化并存,出现了很多新的玉器品类。

1.玉册

杨伯达先生定义玉册为“记载册封所受之文的长方片状玉器”,因功能不同分哀册、谥册及封禅册。玉石器上载文记事的用法在春秋时期出现,当时在圭、璧和一些不规则的玉片上书写盟约誓词,称为玉盟书。目前出土最早的玉册可追溯至唐代,为扁平体长条形,两端各横穿一孔,用以穿缀成册,一面刻文,有的还将刻文刷涂金粉,玉质较差,基本是以石代玉。河南巩县宋太宗李后陵出土2套玉册,其形制与唐代玉册相似。契丹族承袭唐代礼制,先辽时期可汗与诸部首领就任要举行柴册礼③,辽建国后皇帝即位行“皇帝受册仪”④,采用了中原式汉仪形式。

前文所述辽宁省文物考古研究所对北镇新立辽代建筑遗址四合院建筑的考古发掘中,曾出土玉册残块,有契丹小字和汉字两套。目前考古资料公布较少,玉册内容及玉册特征还不知晓,但北镇辽代玉册的出土填补了辽代礼制用玉的一项空白,印证了《辽史》中玉册礼制的使用制度。

2.玉捍腰

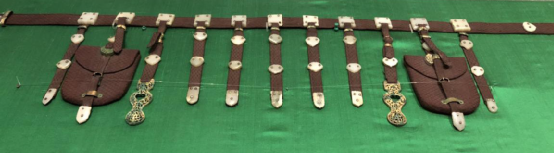

捍腰是围在后腰部的带饰,两端有扣用于系丝带。《辽史·仪卫志》记载:“田猎服,皇帝幅巾,擐甲戎装,以貂鼠或鹅颈、鸭头为扞腰。”捍腰本为田猎服的腰饰,从考古出土的资料来看,质地多为铜或银鎏金,出土于高级贵族墓葬中。目前已知辽代鎏金捍腰有7件:建平张家营子辽墓出土二龙戏珠纹银鎏金捍腰、辽宁朝阳二十家子乡何家窝铺村前窗户辽墓石棺内出土双凤火焰纹银鎏金捍腰、小吉沟辽墓出土二龙戏珠纹银鎏金捍腰、法库县叶茂台辽墓出土镶琥珀宝塔龙凤纹银鎏金捍腰、凌源小喇叭沟出土银鎏金莲花纹捍腰、内蒙古博物院1982年征集双凤戏珠纹铜鎏金捍腰、内蒙古博物院征集的缠枝牡丹纹包金银捍腰。上述辽代捍腰形制大体相似,整体由“山”字形银板围成,中间凸起,两端有孔,纹饰以龙凤纹为主,制作工艺精湛。除上述围筒式捍腰外,还有一类排方式捍腰,例如陈国公主墓曾出土有龙纹金捍腰,这也是目前出土的唯一一件纯金捍腰,由8块呈圆头圭形的金板组成,出土时竖立排列于公主腰后及两侧,考古报告中定名为“金銙丝带”。通辽市扎鲁特旗的一座辽墓中也曾出土过由9块排方组成的双凤如意云纹鎏金银捍腰,中间一块为尖首圭形,两侧呈梯形递减排列。无论从质地、纹饰还是工艺来看,捍腰应为皇室成员或高级贵族服饰用具。玉捍腰目前只见一件,为内蒙古多伦辽圣宗贵妃墓出土的金镶玉龙纹捍腰,金框镶嵌7块玉板组成,青玉质地,中间一块最大,两边依次递减,玉板上浅浮雕龙纹,身姿矫健,姿态各异,两端有长条形孔,用以系丝带(图一)。

图一 金镶玉龙纹玉捍腰(内蒙古多伦辽圣宗贵妃墓出土)

3.玉带

目前考古发现最早的玉带出自北周若干云墓,其后隋唐宋辽金元均有玉带出土,从出土玉带的墓葬主人身份来看,玉带出现后逐渐成为了身份和地位的象征,其佩戴和使用有一定规制。官服佩用玉带的制度始于唐代,辽代沿袭了唐代的玉带制度,《辽史·仪卫志》载:“皇帝紫皂幅巾,紫窄袍,玉束带,或衣红袄”,“五品以上,幞头,亦曰折上巾,紫袍,牙笏,金玉带”。辽代帝王墓葬因被盗掘情况严重,陪葬器物流失严重,但贵族墓葬中出土了一定数量的金、玉带。《辽史·仪卫志》记载:“五品以上……武官䩞鞢七事:佩刀、刀子、磨石、契苾真、哕厥、针筒、火石袋,乌皮六合靴。”陈国公主及驸马合葬墓中出土玉质腰带两副,可分为带“古眼”的蹀躞带和无“古眼”的蹀躞带,保存完整,为研究辽代带饰的使用方法和用途提供了依据(图二、图三)。这套完整蹀躞带由1件镶玉鎏金玉带扣、12件铜带箍、11件方形玉带銙、1件圭形玉铊尾、18件桃形玉带銙、8件圭形玉带銙组成,形制复杂而奢华,极具草原文化特色。孙机⑤先生和冯恩学⑥认为蹀躞带样式是受突厥带式影响,其样式取法突厥带式而纹饰为契丹文化独特风格,其使用时间下限在辽代中期,中期以后蹀躞带不再出现,无“古眼”的玉带仍有出土发现。

图二 玉銙丝蹀躞带(通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

图三 玉銙银带(通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

其他辽代墓葬出土玉带的有:沙巴里乡(辽代早期)出土青玉带板10块,耶律羽之墓(942年)出土玛瑙带板2块,敖汉旗水泉1号辽墓出土一条胡人伎乐纹玉带含玉銙8件、铊尾1件,阜新海力板(959年)出土玛瑙带板6块,耶律延宁墓(986年)出土青玉带板7块,解放营子出土玉蹀躞带1组,辽宁建平县唐家杖子辽墓出土玉带饰13件,赵匡禹墓出土白玉带板2块,耿延毅墓(1019年)出土带板11块,清河门出土玛瑙带板5块,小刘杖子(辽代晚期)出土白玉带板16块,白音汉(辽代晚期)窖藏白玉、玛瑙带板各2块。玉带銙有长方形、团形、团形偏角形,古眼的形式有长方形、长条形和山字形。团形偏角形带銙和山字形古眼是源于突厥式带銙的制作方法。

4.玉佩饰

玉佩饰兴起于西周时期,汉代中期以后玉组佩趋于简化,至曹魏王粲重制玉佩之后基本定型,并被后世承袭,隋唐时期玉佩有明文规制,辽代贵族承袭唐、五代佩玉习俗,但更注重实用及装饰作用,呈现出鲜明的契丹民族文化特色。类型有玉组佩、盒形佩、肖生玉佩。

(1)玉组佩,指由2件以上玉坠组成的佩饰。如陈国公主及驸马合葬墓出土四件玉组佩:动物形玉组佩,玉质白润,上部饰透花盘长纹玉佩,下部用金丝链连缀玉鱼龙、双鱼、双凤、双龙和单鱼等不同形式的透花玉坠各一;妆具形玉组佩,上方饰镂雕莲花形玉佩,下方用金丝连缀剪刀、觽、锉、刀、锥、勺六件玉坠;肖生玉组佩,方形玉璧下吊坠蛇、猴、蝎子、蟾蜍、蜥蜴五件玉坠;双鱼形佩,玉质白润,圆点形眼,做游动状,形象生动。这些玉组佩不同于中原地区组佩形制,具有鲜明的契丹民族特色,体现了契丹民族生活习俗及审美情趣(图四—六)。

图四 工具形玉佩(通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

图五 动物形玉佩(通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

图六 龙、凤、鱼形玉佩 (通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

(2)盒形佩,除装饰作用外更侧重于实用,出土实物资料有陈国公主墓龙凤纹盒形玉佩、螺形玉盒佩、鱼形玉盒佩(图七)、水晶杯佩饰,墓葬出土的盒形佩为装饰玉佩。独乐寺塔基出土水晶龟形玉盒;白塔子白玉竹节形盒,圆筒竹节形,第一节为盖,其余五节为盒身,子母口扣合,贯耳,耳内系金链。佛教塔基出土的盒形佩虽为佩饰形制,但其功用并非装饰用玉,而是供奉用器。另外实用型玉佩还有辽宁阜新清河门出土的青玉双鹅针筒。

图七 鱼形玉盒(通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

(3)肖生玉佩,辽代肖生玉佩极富民族艺术特色,在吸收唐宋玉器写实风格的基础上更为生动,情趣盎然。肖生玉多配金属链可用于佩挂,其用途有的用于装饰、有的为实用器、有的为供奉用具、还有一些可能只是作为殉玉,如陈国公主墓出土的琥珀动物握手。配以金属链的用法,与游牧民族勤于迁徙的生活习俗有关。

肖生玉佩造型有:龙形佩,以朝阳北塔天宫出土的玉坐龙为标准器,这件玉坐龙是目前仅有的一件软玉质龙,与北京丰台史思明墓出土的唐代铜坐龙非常相似;鱼龙形佩,也有学者称为摩竭形佩,是深受契丹人喜爱的装饰形象,在辽代的金银器、三彩器中十分流行;鱼形佩,辽代玉器中鱼形制品较多,且大多玉质白润、工艺细致,所呈现的形态也多种多样,这与契丹人“随水草就畋渔”的生活有关;鹅、雁和鸭形佩,鹅、雁和鸭子是契丹人在渔猎活动中重要的捕猎对象,也是契丹贵族非常喜爱的玉雕题材,辽代出土有多件软玉、琥珀、玛瑙等材质的鹅、雁、鸭形佩饰;兔形佩,朝阳北塔天宫发现3件水晶兔,做伏卧状,因为水晶硬度较高,不易雕刻,整体造型较为抽象;熊形佩,熊是契丹民族秋捺钵时的捕猎对象,也是契丹贵族喜爱的玉雕题材之一,朝阳北塔天宫中出土水晶小熊1件,白音汉窖藏发现白玉巧雕玉熊1件,玉熊拱背伏卧,身体浑圆,耳、颈、背、尾和爪部用短阴刻线表示毛发,颈部和尾部鬃毛用黄褐色皮色进行了俏色巧雕,工艺水准极高。

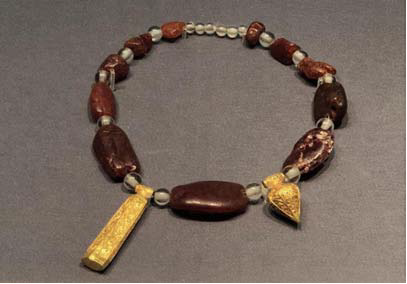

5.玉璎珞

玉璎珞是契丹贵族最常见的装饰物,辽建国前及辽代早、中、晚期的高级贵族甚至一般贵族墓葬中都伴有玛瑙、水晶、琥珀或其他材质玉管或玉珠,应为玉串饰或玉璎珞的散件。多由数件玛瑙管、琥珀串饰间白水晶珠或金丝球而成,等级较高的璎珞中会串有一件鸡心形或吊锤形吊坠及一件管状吊坠,多选用玉、黄金、水晶、琥珀、玛瑙等材质制作。如耶律羽之墓出土的琥珀水晶璎珞(图八)。

图八 琥珀水晶璎珞(赤峰市阿鲁科尔沁旗耶律羽之墓 出土,据陈国公主墓璎珞复原)

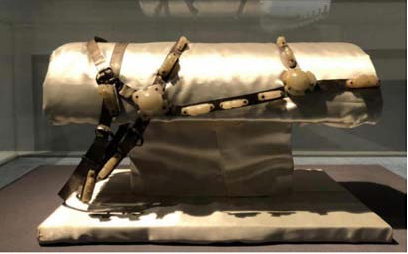

6.玉臂鞲

臂鞲是契丹人独特猎具,狩猎时系在臂上用以护臂架鹰,以防止被鹰抓伤。《说文解字》:“鞲,臂衣也。”最早用皮革制作,辽代多为玉石质,大体作椭圆形,两侧有穿孔,且仅见辽代墓葬有玉质臂鞲出土。内蒙古凉城县水泉辽墓出土玛瑙臂鞲1件,内蒙古赤峰哈拉海沟辽墓出土玛瑙臂鞲1件,辽宁锦州市张扛村二号辽墓出土白玉臂鞲1件,陈国公主墓出土玉臂鞲1件,康平张家窑林场长白山墓群出土玛瑙臂鞲1件,以上5件臂鞲均出土于等级较高的贵族墓葬,是身份地位的象征。

7.玉骨朵

骨朵为游牧民族狩猎用的投掷器,在鄂尔多斯青铜器文化中已有出现。玉质骨朵仅见于辽代,由玛瑙、水晶、软玉制作而成,呈扁球状,表面磨出菱形棱面。辽代的玉质骨朵成为具有游牧民族风俗特色的持物,为契丹贵族游牧出行时的仪仗用具,成为身份地位的象征(图九)。内蒙古自治区敖汉旗萨力巴乡水泉村辽墓出土一件玉质骨朵,高8.8厘米、长8.4厘米、宽8.4厘米,扁球状,表面磨出菱形棱面,中间贯穿五角形孔,内嵌木柄,顶端加铜帽钉(图一〇)。

图九 持骨朵侍卫壁画(辽宁北票莲花山辽墓出土)

图一〇 多棱体玉骨朵(内蒙古敖汉旗水泉辽墓出土)

8.玉柄锥、玉柄刀

辽代张家营子辽墓出土玛瑙刀1件,陈国公主墓出土玉柄银刀1件、玉柄银锥1件,平原公主墓出土玉刀柄1件,内蒙古多伦辽圣宗贵妃墓出土玛瑙柄龙纹鎏金银鞘短刀1件(图一一)。随身佩戴刀具是游牧民族特色习俗,玉质刀柄为上层贵族身份地位的象征,关于银锥的功用,孙机先生曾考证为刺鹅锥,与渔猎游牧活动有关。

图一一 玛瑙柄龙纹鎏金银鞘短刀(内蒙古多伦辽圣宗 贵妃墓出土)

玉质臂鞲、骨朵、玉柄锥及玉柄刀等游牧民族特色器物与辽代四时捺钵的制度有关,契丹族四时迁徙游牧渔猎,建国后皇帝仍每年随季节变化到各地游猎巡察并处理国家大事,成为国家重要的政治制度。

9.玉马具

马是游牧民族重要的生产生活牲畜,《辽史》中有周边属国进献宝马的记载。辽代墓葬中出土一定数量的玉马具,是彰显身份等级的重要礼仪器。成组的玉马具主要见于辽驸马赠卫国王墓和陈国公主墓。陈国公主墓共出土2组马具,节约为玉质三叶花和四叶花形、马胸带上装饰玉质马形或狻猊形饰件30—60件不等。

10.玉器皿

《宋史·蔡京传》载:“臣昔使契丹,见玉盘盏,皆石晋时物,持以夸臣,谓南朝无此。”辽代用玉质器皿较宋朝更为奢华。考古出土的贵族日常生活使用的玉质器皿有碗、杯、盅等。

辽宁建平县张家营子辽墓出土玛瑙碗1件,北京南郊西马场洋桥村赵德钧墓出土汉白玉大碗1件,陈国公主墓出土红玛瑙碗1件,辽宁义县清河门西山村第四号墓出土玛瑙碗1件,天津独乐寺塔出土玉碗2件。其形制可以分为两类,一类为圆口碗,敞口、弧腹,足分圈足式和平底式;另一类为花口式碗,海棠花口状,斜腹,平底。圆口碗在辽代早中期墓葬中均有出现,其形制沿袭唐代遗韵;花口碗出现时间较晚,辽代中期墓葬才有发现。

玉杯和盅的出土数量较多,且极为精致。辽宁彰武高丽庙沟三号墓出土玛瑙盅1件,辽宁法库县叶茂台七号墓出土玛瑙杯2件,陈国公主墓出土玉杯8件,清河门西山村第四号墓出土玛瑙杯1件,内蒙古巴林右旗庆州释迦牟尼舍利塔出土龟首鹤尾杯1件,内蒙古商都县前海子村辽墓出土玉盅2只,内蒙古巴林右旗辽代金银器窖藏出土玉杯3只。出土的玉杯多为玛瑙材质,也有白玉、汉白玉及水晶杯和盅,一些墓葬中还出土了玻璃杯。这些玉杯有圆口微侈(折沿)、弧腹、圈足等沿袭唐代样式的玉杯,也有海棠花口花杯、菊花花口玛瑙杯,陈国公主墓及朝阳北塔地宫出土两件筒形杯,敞口圆唇,平底,杯口沿处对称钻小孔系金链,配斗笠形银鎏金;吐尔基山出土的高足玻璃杯有明显的西域文化特色,而龟首鹤尾杯则蕴含着道教文化因素,从这些玉质杯形样式可以窥探辽代文化兼容并包的多元文化特性。

11.玉首饰

辽代饰品单纯以玉石为材质的较少,通常是用金、玉等不同材质制成或镶嵌或缀挂的组合成器,出土数量较多的有头冠、簪、耳坠、颈饰、腕饰、戒指等。辽宁喀左北岭辽墓出土一对玉质飞天耳坠,飞天面呈男相,头戴宝冠,上身挺拔,双手胸前合掌,身裹飘带下裳长,露脚,腿脚上翘,高度不超过头部,下托云朵,头发向脑后延伸做弯曲状用作耳钩,此种形制的飞天耳钩仅见此一例。叶茂台3号辽墓出土玉耳坠1件,通体为玉质,呈C形,耳坠侧面有圆球突起,下部有饼状突起为装饰,这种样式的耳坠有学者称为U形耳坠,有学者认为是抽象鱼龙形耳坠。

契丹贵族承袭鲜卑佩戴戒指的习俗,吉林榆树县老河深鲜卑1号墓的女性墓主人左手五指各戴1枚戒指⑦;陈国公主墓出土发现17枚金戒指,公主双手佩戴11枚戒指,驸马双手佩戴6枚戒指;耶律羽之墓出土金戒指9枚,其中1枚为嵌玉盾形金戒指,1枚为嵌绿松石圆形金戒指;吐尔基山墓出土2枚蟾蜍形嵌绿松石金戒指;代钦塔拉3号辽墓出土7枚嵌绿松石金戒指,玉质戒面光素呈微圆弧面形。

12.佛教玉器

辽代统治者崇信佛教,佛寺遍布全国,在佛塔塔基或天宫地宫中出土了数量可观的佛教文物,另外一些高级贵族墓中也有佛教玉器出土,较为集中出现于辽代中期的墓葬中。佛教用玉的工艺较为精致,造型有飞天、摩竭、迦楼罗神鸟、舍利罐、金刚杵、法螺及斧形器等。

辽代飞天玉器共出土3件:喀左北岭1号辽墓、解放营子辽墓、朝阳北塔天宫,均为镂雕饰件,具有强烈的时代特色,可辨识程度较高。以解放营子出土飞天为例,男相,细眼细高鼻,头戴宝冠,手臂佩镯饰,上身挺拔,着披肩飘带,下身裹长裙露脚,腿部向上飘飞状,高度不超过头顶,身下以云朵托衬(图一二)。

图一二 玉飞天(赤峰市解放营子辽墓出土)

13.文房类用具

辽代陈国公主及驸马合葬墓出土玉砚两方,一方为“风”字形砚,砚两侧呈内弧,作“风”字形,体厚重;另一方为箕形砚,圆首,两侧稍外侈,下端稍宽作“箕”形(图一三)。这两方玉砚均为北宋中原地区常见砚形,玉质均较为粗糙。陈国公主与驸马合葬墓后室中部与两方砚台同时出土一件玉质水盂,椭圆形四曲葵花口,口微敛,厚壁鼓腹,腹壁有凹沟装饰,平底。在刘宇杰和常遵化墓中还出土玉质围棋子,是辽代贵族的娱乐用品,也可见中原文化对辽代贵族的影响。

图一三 玉砚(通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

三、辽代玉器的纹饰和工艺

1.辽代玉器的纹饰

辽代玉器主要承袭唐、五代的动物纹饰、胡人纹饰及受宋代文化影响的植物纹饰,这些纹饰符号传播进入草原丝绸之路成为辽代玉器文化的一部分。

(1)龙凤纹、鱼纹

辽代动物纹饰风格承袭唐代,躯体饱满粗壮,眼睛多用三角形或小圆点表示,龙纹、鱼纹的头部及鳞,凤纹头部及羽翅的表现方法均与唐代相似。辽代玉器出现龙纹的有陈国公主墓出土的龙凤纹盒形玉佩、玉组佩中的双凤纹坠,朝阳北塔天宫出土的玉坐龙。辽代龙纹承袭唐代龙纹的身形,龙身较短,肢体更加粗壮;梭形眼,嘴咧开较长,嘴角超过眼角,舌头长伸;身体粗壮似走兽,爪均为三爪;尾巴较粗,或夹于后腿之间,或从一条后腿下方穿出,不同于唐代龙纹尾巴缠绕于一腿上。整体构图饱满,较唐代刻画更为粗犷。凤纹传承唐代雕刻方法,凤头饰凤冠,梭形眼细长,喙部较尖,颈短身大,身上用阴刻线表示羽翅,凤纹气势远远不及唐代。辽代出土鱼形、鱼纹佩数量较多,玉整体做圆雕或片状圆雕,有的身体光素,抛光精致,有的鱼身饰以两组斜交阴刻线表示鱼鳞作为装饰;通常鳃部用单或双阴刻弧线表示,眼睛以小圆圈来表示,个别以唐宋动物纹常用的小点眼来表示眼睛。

(2)菊花纹

小刘杖子1号辽墓中出土7件菊花纹带饰,带饰上阴刻24曲花瓣纹,似绽放的菊花,长椭圆形花蕊。菊花纹饰在辽代铜镜上尤为多见,与玉带銙上的菊花纹表示方法一致,是受到中原宋文化影响的一种纹饰。

(3)人物纹

沙巴里浅浮雕胡人伎乐纹带,胡人伎乐纹盛行于唐代,辽代此纹饰玉带较唐代粗糙,为承袭唐代遗韵纹饰。

(4)山形纹

耿知新墓出土一副山纹玉带,由4件长方形带銙、7件团形带銙和1件圭形铊尾组成,带板上采用“池面隐起”装饰技法,剔地浅浮雕山形纹。山形纹分4层,每层由三个圭形组成,最上层和最下层指向正上方,中间两层所有斜插,表现出层峦叠嶂的山峰,线条多方折,风格刚劲有力。

2.辽代玉器的工艺

契丹民族并无用玉传统,玉器的制作和使用取法中原。辽代早期出土软玉材质的器物寥寥无几,多为玛瑙、琥珀或水晶材质的散珠,应为璎珞散件。至辽代中期各种材质的玉器大量出现,材质佳、工艺成熟。据张景明《北方游牧民族的造型艺术与文化表意》介绍,在上京城西发现有辽代制玉作坊遗址,地表散落有大量玛瑙玉石碎片,其中有经过人工锤击过的毛坯。玉石表面多有砣具加工的痕迹,被铡过的玉片切割面规整平滑,切割线路明晰可辨。加工磨具中有大量磨具,有粗坯磨和细研磨两种,磨痕明显,还有擦磨内孔的工具,足见制作水平的高超,在主作坊周围还有许多小作坊,形成制玉的规模生产。辽代玉器工艺有唐及五代工艺技巧,同时受到北宋工艺的影响,琢玉工艺有圆雕、片雕、镂雕、阴刻线雕等,风格粗犷、豪放。

(1)圆雕

辽代圆雕动物造型玉器出土数量较多,材质有玉质白润的软玉、玛瑙和水晶等。动物通常为静卧状,整体造型浑圆,随料而雕,用梭形、小圆圈或小圆点来表示眼睛,身上装饰短阴刻线表示皮毛,惟妙惟肖,温顺可爱。例如白音汉窖藏发现白玉巧雕玉熊1件,玉熊拱背伏卧,身体浑圆,耳、颈、背、尾和爪部用短阴刻线作刻画,颈部和尾部鬃毛用黄褐色皮色进行了俏色巧雕。还有陈国公主墓出土的一件交颈鸿雁玉佩,为白玉所制,玉质极佳,双雁半圆眼,交颈伏卧状,身上用细阴刻线表示羽翅,颈背间有空,可供系链(图一四)。

图一四 交颈鸿雁玉佩 (通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

(2)片雕与镂雕

辽代片状玉料通常采用浅浮雕、局部镂雕再加阴刻线装饰的技法表现人物、动物或植物。在五代及北宋时期,玉器的镂雕工艺大量应用,龙凤纹、蝴蝶、花鸟等玉饰往往采用大面积镂雕的方式表现,风格秀丽。辽代的镂空技法较唐宋玉器粗犷很多,典型器物有喀左北岭1号辽墓、解放营子辽墓和朝阳北塔天宫出土的3件飞天,均为片状浅浮雕、局部镂雕的工艺技法,眼鼻、宝冠等部位用阴刻线刻画,浅浮雕表示上身挺拔着披肩飘带,下身裹长裙露脚,衬于身下的云朵采用镂雕的方法;朝阳北塔天宫中出土的玉坐龙采用片雕工艺,主要以斜交阴刻线表现身体鳞纹,以近平行的阴刻斜线表现睫毛、肘毛、胸和尾边缘部分。

(3)阴刻线装饰法

阴刻线装饰法是唐代玉器上大量使用的装饰技法,辽代玉器上也非常多见,用来表现衣纹褶皱、动物毛发、鱼龙鳞片及花草脉络等,线条苍劲有力,排列整齐,较唐代更多了些草原游牧民族的豪放、粗犷之风。阴刻线装饰法通常与其他琢玉工艺相结合,例如辽上京汉城出土击腰鼓人物牌饰采用“池面隐起”的方法使带銙上的纹饰具有立体感,主题纹饰则采用阴刻线刻画的方式(图一五)。

图一五 击腰鼓人物牌饰(辽上京汉城出土)

四、契丹民族文化玉器的草原文化特色

辽代玉器充分反映了契丹民族的生活习俗和审美情趣。契丹民族将本民族文化与中原玉器文化相融合,开创了玉器发展史上极为宝贵的草原玉器文化新篇章。以下四个方面是辽代玉器文化最具代表性特征。

1.随水草就畋渔,岁以为常

渔猎和游牧是契丹民族最主要的生产生活方式,虽然辽代不断南进西扩统治了面积广大的汉人农耕区域,但契丹本民族坚持游牧和渔猎的生产生活方式,并在玉器题材和造型上反映了强烈的渔猎民族情感,制作了大量以鱼为题材的玉器作品(图一六),以及生活于水畔的天鹅、鸿雁、鸳鸯等题材的玉器,还有处理猎得的鱼而使用的玉柄刺鹅锥、玉柄刀。玉鱼、玉水禽多以上乘白玉精心雕琢而成,为高级贵族所拥有。

图一六 双鱼玉佩(通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

2.车马为家,四时迁徙

契丹民族过着车马为家、四时迁徙的生活,马对于契丹民族是必不可少的,并且与契丹人相依相伴,奢侈华丽的马具一方面是契丹高级贵族身份地位的象征,另一方面也是游牧民族爱马宠马的表现方式(图一七)。另外契丹民族衣冠装饰和生活用具多能适于马上生活,很多玉器都配有金属链用以佩挂,方便携带,特别反映出契丹人游牧民族生活习俗及民族情感。

图一七 镶玉银马络头 (通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

3.四时捺钵,周而复始

四时捺钵是契丹民族最重要的政治体制,是在游牧民族生活习性基础上开展的独特政治生活。《辽史》中有关于春捺钵、夏捺钵、秋捺钵、冬捺钵活动内容的记载,并且配有相应的仪式、仪仗。如春天捕猎天鹅是捺钵活动的重头戏,设有“头鹅宴”,除此之外还有打雁、捕鱼等活动,在春捺钵活动中玉柄刺鹅锥、玉臂鞲发挥了重要作用(图一八、图一九)。

图一八 带鞘玉柄银锥 (通辽市奈曼旗陈国公主墓出土)

图一九 玛瑙臂鞲(赤峰市大夫营子辽墓出土)

而秋天则是狩猎鹿、熊等森林动物,春秋捺钵正是后来“春水”“秋山”玉器题材的源头。夏冬主要是避暑避寒。同时还有拜天射柳、祭山祭祖、商讨国事、处理政务等活动,于游牧活动的同时完成国家的治理。

4.兼容并包,文化交融

辽政权统治区域是草原丝绸之路要辽政权统治区域是草原丝绸之路要道,受到汉文化、西域文化、草原游牧文化多重文化因素的影响,契丹人采取“以国制治契丹,以汉制待汉人”的方法,既吸取到了中原文化的精华又保持了契丹本族的民族特性。契丹人在坚守本民族文化特性的同时也不断与外来文化相融合。《辽史·宗室·义宗倍传》记载:“时太祖问侍臣曰:‘受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?’皆以佛对。太祖曰:‘佛非中国教。’倍曰:‘孔子大圣,万事所尊,宜先。’太祖大悦,即建孔子庙,诏皇太子春秋释奠。”⑧正是契丹民族兼容并包、吸收与融合的民族精神,我们在辽代玉器中看到多种文化因素的交融与碰撞。风格独特的辽代玉器文化也成为玉器文化走向草原丝绸之路的开端。

表一 辽代出土玉器情况

省份 | 出土地点 | 出土玉器 | 备注 |

内蒙古 | 科尔沁左翼后旗呼斯淖契丹墓 | 玛瑙勾舌形马具饰件 | 契丹建辽前 |

乌兰察布市凉城县水泉M26、 M27 | 白玉饰件1,灰黑色玛瑙带銙6,玛瑙臂鞲1,玛瑙珠饰13 | 契丹建辽前 | |

巴林右旗敖包恩格尔辽墓 | 玛瑙串珠1串 | 辽代早期 | |

巴林右旗太祖陵 | 青玉石雕刻像1,滑石印1 | 辽代早期 | |

巴林左旗龟趺山建筑基址(祖陵建筑基址) | 水晶构件 | 辽代早期 | |

阿鲁科尔沁旗耶律羽之墓 | 嵌玉金戒指1,白玉带銙2,玛瑙臂饰1,玛瑙管若干 | 太宗会同五年(942) | |

赤峰辽驸马赠卫国王墓 | 玉饼(柄?)2,玛瑙节约8,玛瑙辔饰68,玛瑙管6 | 穆宗应历九年(959) | |

敖汉旗沙里巴辽墓 | 白玉胡人伎乐带銙9,白玉胡人伎乐铊尾1,玛瑙球形骨朵柄尾饰1,玛瑙饰3,水晶腰形饰1,扁圆形水晶饰2,菱形水晶饰7 | 辽代早期 | |

克什克腾旗二八地一号墓 | 玛瑙串珠32粒,水晶饰3 | 辽代早期 | |

敖汉旗沙子沟一号辽墓 | 白玉勾马具饰件1,玛瑙管及坠5 | 辽代早期 | |

敖汉旗大横沟一号辽墓 | 白玉勾马具饰件1 | 辽代早期 | |

通辽市吐尔基山辽墓 | 嵌玉马具带饰,玛瑙手链、璎珞 | 辽代早期 | |

赤峰哈拉海沟辽墓 | 玛瑙臂鞲1,玛瑙珠3 | 辽代早期 | |

阿鲁科尔沁旗花根塔拉辽墓 | 包金玛瑙饰件1,玛瑙管6,包金水晶柱1,包金水晶鸡心吊坠1 | 辽代早期 | |

喀喇沁旗上烧锅一号墓 | 玉质手镯2个 | 辽代早中期 | |

喀喇沁旗上烧锅四号墓 | 玛瑙制鞋拔1,玛瑙串珠15 | 辽代早中期 | |

通辽县二林场辽墓 | 白玛瑙球饰6,白玛瑙牌饰52 | 辽圣宗前期 | |

内蒙古林西县五间房辽墓 | 玛瑙珠8件 | 辽代早期晚至中期早 | |

内蒙古多伦辽圣宗贵妃墓 | 金镶玉龙纹玉捍腰、银丝链玉组佩、玛瑙柄龙纹鎏金银鞘短刀、玛瑙罐、银盖水晶盒、滑石孔兔 | 圣宗统和十一年(993) | |

哲里木盟奈曼旗陈国公主墓 | 各式玉制品300余件 | 圣宗开泰七年(1018) | |

商都县前海子村辽墓 | 玉盅2,玛瑙若干 | 辽代中期(辽圣宗前后) | |

库伦旗库伦三号辽墓 | 白玉髓钱1,玉髓串珠1,水晶金刚杵1 | 辽代中期(圣宗末兴宗时期) | |

哲里木盟科左中旗小努日木辽墓 | 玉带饰76件 | 辽代中期 | |

昭盟巴林右旗庆州古城 | 僧帽雕花玉饰片数件 | 辽圣宗太平十一年(1031) | |

宁城县武官营子村辽代石函 | 白玉环3,水晶珠22,碧玺2 | 辽兴宗重熙十四年(1045) | |

巴林右旗庆州释迦佛舍利塔 | 汉白玉经幢76,龟首鹤尾水晶杯1 | 重熙十六至十八年(1047— 1049) | |

察哈尔右翼前旗豪欠营大队湾子山 | 铜刀玉柄2件、玉环2件⑨ | 辽代中晚期 | |

解放营子辽壁画墓 | 玉蹀躞带1组,白玉飞天1,玛瑙饰件若干 | 辽代中期以后 | |

库伦旗一号辽墓 | 水晶金刚杵1 | 辽道宗时期 | |

昭乌达盟宁城县小刘仗子墓 | 白玉带饰16,白玉三角形饰片6,玉竹节2,玉珠若干 | 辽代晚期 | |

阿鲁科尔沁旗朝克图东山辽墓 M4 | 绿松石珠12 | 辽代晚期 | |

巴林右旗辽代金银器窖藏 | 汉白玉石杯1,白玉熊1 | 辽代晚期 | |

喀喇沁旗吉旺营子辽墓 | 水晶鱼1,水晶鼠1 | 辽代晚期 | |

科左后旗呼斯淖 | 白玛瑙质,蝉形⑩ | ||

辽宁 | 建平县张家营子辽墓 | 玛瑙碗1,玛瑙刀柄1 | 辽代早期 |

建平县朱碌科辽墓 | 玛瑙珠饰3,玛瑙管9 | 辽代早期 | |

阜新海力板辽墓 | 玛瑙带饰6 | 辽代早期 | |

阜新南皂营子一号辽墓 | 玛瑙珠饰57 | 辽代早期 | |

彰武县彰武高丽庙沟M3 | 玉龟1,玛瑙盅1,红玛瑙管5,绿松石管9 | 辽代早期 | |

北票水泉一号墓 | 带饰2,龙鱼形石坠1 | 辽代早期 | |

锦州市张扛村一号墓 | 玛瑙璎珞饰8 | 辽代早期 | |

张扛村二号墓 | 玛瑙璎珞饰9,白色瓦状玉饰1 | 辽代早期 | |

康平县张家窑二号墓 | 玉带饰8 | 辽代早期 | |

康平县上沙金村辽墓 | 桃形玉饰件 | 辽代早期 | |

法库县叶茂台7号墓 | 玛瑙4,水晶3 | 辽代早期 | |

建平县大西沟辽墓 | 白玉花叶形玉坠1,白玉亚腰形饰16 | 辽代早中期 | |

朝阳杜杖子 | 玛瑙杖首1、玛瑙饰件⑪ | 早中期 | |

朝阳县耶律延宁墓 | 青玉饰件10 | 辽圣宗统和四年(986) | |

建平县炮手营 | 玛瑙辔饰6 | 辽圣宗统和十年(992) | |

朝阳市刘宇杰墓 | 玛瑙围棋子4,水晶围棋子2 | 辽圣宗统和十八年(1000) | |

朝阳市前窗户村辽墓 | 玛瑙璎珞饰6,水晶槌斧1 | 辽统和二十二年(1004) | |

朝阳市常遵化墓 | 黑白玛瑙围棋子372 | 辽圣宗统和二十六年 (1008) | |

朝阳市耿延毅墓 | 水晶珠121颗,绿松石佩饰1 | 辽圣宗开泰八年(1019) | |

朝阳市耿知新墓 | 玉带饰12,水晶珠13 | 辽圣宗太平六年(1026) | |

朝阳市耿氏家族3号墓 | 玛瑙马具辔饰101件 | 辽圣宗时期 | |

阜新蒙古族自治县大巴镇关山辽墓M7 | 玛瑙、水晶、绿松石饰件若干 | 辽代中期 | |

建平县唐家杖子辽墓M2 | 玉石饰13,玉珠1 | 辽代中期 | |

北票白家窝铺辽墓 | 玛瑙辔饰21枚 | 辽代中期 | |

喀左北岭1号墓 | 玉飞天2,玛瑙珠管若干,绿松石珠6 | 辽代中期 | |

生物县东平村辽墓 | 半月牙形玉带钩1,三角形玉玦状器1 | 辽代中期 | |

义县清河门西山村第三号墓 | 玉石质环2,竹节状白玉1,花形玉冠饰1 | 辽中后期 | |

义县清河门西山村第四号墓 | 玉盒2,玉发簪1,玛瑙碗1,玛瑙杯1,玛瑙带饰5,璎珞珠39 | 辽中后期 | |

阜新县平原公主墓 | 玉刀柄1,竹节状器1,玉环1,玉币1,玉簪1 | 辽兴宗重熙二十年(1051) | |

法库叶茂台二号墓 | 玛瑙带1组 | 辽代中晚期 | |

朝阳北塔 | 玉璧2,玉环2,玉飞天1,玉龙1,玉雁1,玛瑙斧1,玛瑙舍利罐1,水晶水禽1,水晶兽2,水晶龟1,金刚杵1 | 辽重熙年间 | |

阜新县红帽子乡辽塔 | 金链竹节形玉盒1,白玉小杯2,玉坠2, | 辽代中晚期 | |

朝阳赵匡禹墓 | 玉带饰2,水晶饰2 | 辽清宁六年(1060) | |

北票耶律仁先墓 | 玉带板 | 辽咸雍八年(1072) | |

阜新市彰武县程沟辽墓 | 玉鸟1,水晶珠饰4 | 辽代晚期 | |

新民县巴图营子辽墓 | 玉板6,玛瑙珠1 | 辽代晚期 | |

法库县叶茂台23号墓 | 玉饰件2,玉纽扣形器7,玉带扣1,玉带饰1,玛瑙珠52,黑曜石围棋子21 | 辽代晚期 | |

彰武县小南洼城址 | 玉饰件2,玉猴1 | 延续到辽末 | |

义县双山口羊彪沟一号墓 | 玉飞天1,小型勾玉1,玛瑙管若干 | 辽代 | |

凌源县小喇嘛沟M1 | 玉石带若干 | 辽代 | |

北京 | 南郊西马场洋桥村赵德钧墓 | 汉白玉大碗1 | 辽天显十二年至应历八年 (937—958) |

西郊沙沟村西翠路辽墓 | 玉带扣 | 辽代早期 | |

顺义县辽净光舍利塔 | 水晶佛塔1 | 统和二十五年到开泰二年 (1007—1013) | |

通县辽塔地宫石函 | 翠片2,水晶卧兔1,水晶串珠1 | 辽圣宗统和末年至开泰初年 | |

房山县郑村辽塔 | 玉质开平元年残石刻1,水晶珠1串 | 辽兴宗重熙二年(1033) | |

房山区辽天开塔 | 水晶瓶1 | 辽乾统十年(1110) | |

天津 | 蓟县独乐寺塔 | 玉碗2,玉葫芦瓶1,玉瓶1,玉环1,鸡心形玉饰1,水晶龟形盒1,水晶狮形饰1,水晶海螺2,水晶罐2,水晶璎珞串珠若干,玛瑙袈裟环1 | 辽统和四年(986) |

河北 | 张家口宣化 | 白玉椭圆形环1件⑫(色泽纯白,玉质细腻,光泽 度高) | 辽晚期至金中期 |

承德县辽代窖藏 | 玉环1,玉饰件7,水晶鱼1,水晶珠10,绿松石若干 | 辽代早期 | |

张家口张世本夫妻合葬墓 | 玉鸟形饰1 | 辽道宗大安九年(1093) | |

吉林 | 姚安丰满辽墓 | 玉吊坠2 | 辽代早期 |

双辽县高力戈辽墓群 | 扁管状玉耳饰2 | 辽代晚期 | |

扶余县西山屯辽金墓 | 玉銙18块 | 辽金时期 | |

前郭尔罗斯蒙古族自治县塔虎城 | 玉质围棋子9 | 辽金时期 | |

永吉县官通老城 | 玉带扣 | 辽代 | |

永吉县大常古城 | 玉璧,玉石人 | 辽代 | |

永吉县官通老城 | 玉带扣 | 辽代 | |

永吉县大常古城 | 玉璧、玉石人,玉石兽 | 辽代 | |

黑龙江 | 绥滨县东平村辽墓 | 玉璧耳环2,玉璧1,玛瑙珠1 | 辽代中期 |

齐齐哈尔富拉尔基1号墓 | 玉佩1,月牙形饰1,玉佩带1 | 辽代晚期 | |

绥滨县新城辽墓M1 | 玛瑙珠9 | 辽代末期 | |

绥滨县奥里米M8 | 玉串珠1串 | 辽代末期 | |

绥滨县水生墓群 | 玉佩饰4,镶玛瑙金耳坠1 | 辽代末期 | |

绥滨县奥里米古城墓葬群 | 绿玉佩饰1,玉璧1,玉佩饰1 | 辽代末期至金代 | |

山西 | 应县佛宫寺施加塔 | 水晶葫芦1,水晶珠2 | 辽清宁二年(1056) |

①郑承燕:《辽代贵族丧葬制度研究》,南开大学博士毕业论文,2012年。

②沈阳市文物考古研究所:《辽宁康平发现辽代契丹贵族墓群》,《中国文物报》2018年3月22日第8版。

③《辽史·礼志》载:“柴册仪:择吉日,前期,置柴册殿及炭……翼日,皇帝出册殿,护卫太保扶翼升坛。奉七庙神主置龙文方茵。北、南府宰相率群臣圜立,各举毡边,赞祝讫,枢密使奉玉宝、玉册入。有司读册讫,枢密使称尊号以进,群臣三称‘万岁’,皆拜。”中华书局,1974年,第836页。

④《辽史·礼志》载:“皇帝受册仪:前期一日,尚舍奉御设幄于正殿北墉下,南面设御坐,奉礼郎设官僚客使幕次于东西朝堂。……至日,押册官引册自西便门入,置册案西阶下。”中华书局,1974年,第857页。

⑤孙机:《近年内蒙古地区出土的突厥式金银器》,《文物》1993年第8期。

⑥冯恩学:《蹀躞带——契丹文化中的突厥因素》,《文物季刊》1998年第1期。

⑦吉林省文物工作队、长春市文管会、榆树县博物馆:《吉林榆树县老河深鲜卑墓群部分墓葬发掘简报》,《文物》1985年第2期。

⑧《辽史》,中华书局,1974年,第1209页。

⑨陆思贤、杜乘武:《察右前旗豪欠营第六号辽墓清理简报》,《文物》1983年第9期。

⑩张柏忠:《科左后旗呼斯淖契丹墓》,《文物》1983年第9期。

⑪朝阳市博物馆、朝阳市龙城区博物馆:《辽宁朝阳杜杖子辽代墓葬发掘简报》,《文物》2014年第11期。

⑫张家口市宣化区文物保管所:《河北张家口宣化辽金壁画墓发掘简报》,《文物》2015年第3期。

(作者单位:北京市文物进出境鉴定所)